がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

320)肥満とにきびとがんとインスリン/IGF-1シグナル伝達系

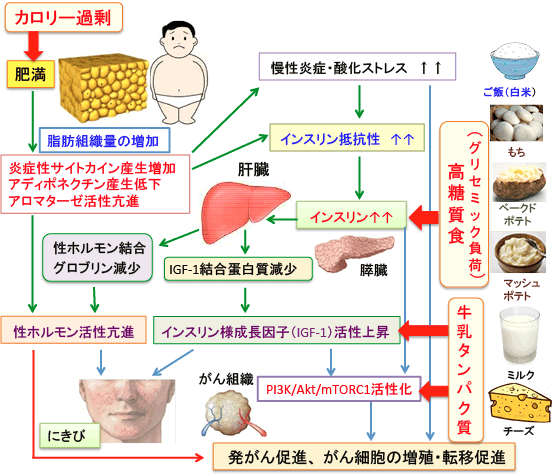

図:カロリー過剰による肥満(脂肪組織量の増加)、グリセミック負荷の高い高糖質食によるインスリン分泌亢進、牛乳タンパク質によるインスリン様成長因子-1(IGF-1)の産生亢進やPI3K/Akt/mTORシグナル伝達系の活性化は、相互に作用し合って相乗効果を引き起こし、にきびやがんの発生を促進する。さらに、インスリンとIGF-1は肥満を促進する作用もあるので、悪循環を形成し、さらに肥満とにきびとがんを悪化・促進する。つまり、グリセミック指数の高い糖質と、牛乳タンパク質を多く含む乳製品が多い食事は、両方が組み合わさると肥満とにきびとがんの発生を促進し、その機序としてインスリン/IGF-1シグナル伝達系の活性化の関与が大きい。

320)肥満とにきびとがんとインスリン/IGF-1シグナル伝達系

【にきびと肥満が欧米先進国で増えている理由】

前回(319話)、にきびとがんの発症が密接に関連しており、その理由として、インスリン/インスリン様成長因子-1(IGF-1)のシグナル伝達系(PI3K/Akt/mTOR)がグリセミック負荷の高い高糖質食と乳製品(牛乳タンパク質)によって活性化されることと密接に関連していることを解説しました。(319話参照)

米国ではにきびは10歳代(teenagers)の85%以上、20歳代になっても男女とも半数くらいににきびがあると報告され、にきびについて「an epidemic skin disease of industrialized countries(工業先進国の流行性の皮膚病)」という表現もされています。(Dermato-Endocrinology 4:1, 20-32, 2012年)

つまり、にきびは先進国では流行病のように流行っている(増えている)ということです。にきびは感染症ではないので、流行するからには何らかの理由があるはずですが、最も可能性の高いのが食事の内容と言えます。

旧石器時代と同様の狩猟採集社会を続けているパプア・ニューギニアのキタヴァ(Kitava)島ではにきびが見つからないことなどから、にきびが先進国における食事の内容が原因であり、特にグリセミック負荷の高い精製した糖質を使った食品とロイシンの多い牛乳タンパク質がインスリンとインスリン様成長因子-1(IGF-1)の分泌を高め、さらに相乗的にPI3K/Akt/mTORシグナル伝達系を活性化することの関与が指摘されています。(319話参照)

さて、にきびと同じく欧米の先進国で増えているのが肥満です。米国では、成人の約35%、子供では約20%が、BMI(Body Mass Index)が30以上の肥満だと報告されています。(Ann. N.Y. Acad. Sci. 1271: 82-87, 2012年)

BMIが30というのは身長160cmで体重76.8kg、身長170cmで体重86.7kgになります。日本ではBMIが30を超えるのは3%程度だと言われています。

グリセミック負荷の高い高糖質食と乳製品の消費は、日本では欧米に比べるとまだかなり低いからかもしれません。あるいは、ご飯と乳製品は一緒に食卓にあがることは少ないので、日本食では「高糖質+乳製品」という条件が避けられているのかもしれません。欧米では、パンと牛乳、シリアルと牛乳、ピザなど糖質と乳製品の組合せの食事が最もポピュラーです。ピザは野菜やトマトなどのトッピングがあるので、ピザを野菜の代わりに食べているアメリカ人も多いという話もあります。しかし、ピザは肥満とにきびとがんにとってはステーキより悪いと言えます。

肥満は摂取カロリーの過剰と運動不足から起こります。食事からの摂取カロリーから消費するカロリーを差し引いて、余りが出ればそれが脂肪組織に貯蔵されて体脂肪(皮下脂肪や内臓脂肪)が増える結果、肥満になります。

肥満ががんの発生や進展を促進することは良く知られています(常識になっています)。肥満はインスリン、インスリン様成長因子-1、性ホルモン、炎症性サイトカインの血中濃度を高めることによって、がんの発生や進展を促進します。(155話、317話参照)

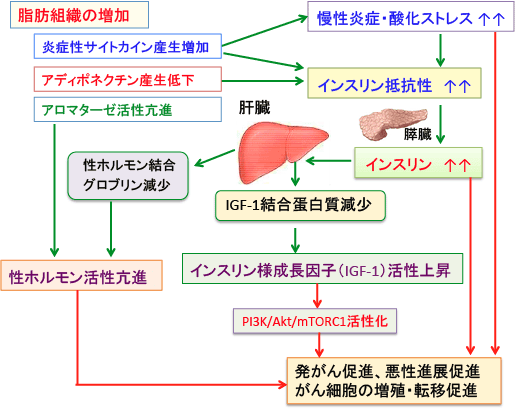

すなわち、肥満(脂肪組織の増大)になると、脂肪組織ではTNF-αやIL-6などの炎症性サイトカインの産生が増え、慢性炎症状態となり、活性酸素やフリーラジカルの産生も増えて酸化ストレスも増大します。内臓脂肪からのアディポネクチンの産生が低下し、

アディポネクチンの血中濃度が低下するとインスリン抵抗性が高くなり、それを代償するために血中インスリン濃度が上昇します。

インスリンはそれ自体ががん細胞の増殖を刺激します。さらに、インスリンは肝臓におけるインスリン様成長因子-1結合蛋白やステロイドホルモン結合グロブリンの産生を減らすことによって、インスリン様成長因子-1(IGF-1)や性ホルモンの活性が高まります。インスリンと

IGF-1はPI3K/Akt/mTORシグナル伝達系を刺激してがん細胞の増殖や転移を促進します。インスリンとIGF-1と炎症性サイトカインと性ホルモンと酸化ストレスがこのメカニズムの中心になっていることが重要です。

(下図)

さらに、インスリンとIGF-1は肥満を促進する作用もあります。インスリンは脂肪合成を促進して余ったエネルギーを積極的に体脂肪に変換します。低インスリンダイエットというダイエット法がありますが、グリセミック指数の低い(インスリンが出にくい)食事は減量に効果があるという理論で、インスリンの分泌を減らすことは肥満を防ぐ効果が得られます。IGF-1によって活性化されるmTORC1はタンパク質と脂質の合成を促進し、細胞増殖を活性化します。

mTORにはmTOR複合体1(mTORC1)とmTOR複合体2(mTOR2)の2種類があり、インスリンやインスリン様成長因子やロイシンが刺激するのはmTORC1の方です。(mTORC1については312話参照)

つまり、グリセミック負荷(ブドウ糖負荷)の高い高糖質食と牛乳・乳製品(特に牛乳タンパク質)と肉類の3つが組み合わさると、インスリンやIGF-1やmTORC1を介するシグナル伝達系を刺激して、悪循環を形成して、にきびと肥満とがんを促進すると言えます。肉だけや乳製品だけであればインスリン/IGF-1シグナルの活性化は起こりにくいのですが、これに高糖質食(グリセミック負荷)が加わると、相乗作用が働くということです。インスリンは肉や乳製品だけでは分泌が促進されないからです。インスリンの分泌を促進するのは糖質です。

新石器時代に入って農耕が始まってから増えた食品の代表が穀物と乳製品です。穀物も精製度の低いものであればインスリンの分泌を減らすことができますが、近年、精製度の高いグリセミック指数の高い食品が増えています。(グリセミック指数とグリセミック負荷については310話参照)

乳製品の牛乳タンパクがIGF-1とmTORC1を活性するため、子供の成長に良いのは確かですが、がんや肥満やにきびなど多くの疾患を増やすことになります。乳製品は成長期の食品であり、成長期を過ぎた人に健康的かどうかは疑問です。(312話参照)

少なくとも、グリセミック負荷の高い高糖質食と乳製品と肉の3つが同時に組み合わさった食事は、肥満とにきびとがんの発生を促進するのは確かです。

日本食の場合、白米を多く食べるというのはインスリン分泌を増やすのですが、乳製品や肉を一緒に食べることは少ないので、肥満やにきびの流行を免れているのかもしれません。

【アメリカの牛乳には別の問題もある】

平均的なアメリカ人は1日当たり1.8kg以上の食物を摂っており、そのうち40%近くが牛乳および乳製品だそうです。そして、米国の牛乳には肥満を促進する別の理由もあるようです。(注:以下の記述は日本の国内で製造される牛乳は関係ありません)

以下の文章は『健康ビジネスで成功を手にする方法』(ポール・ゼイン・ピルツアー著;白幡憲之訳、英治出版株式会社、2003年)からの引用です。(p.146~151から抜粋)

野生の牛が1日あたりに出す乳の量は約4.5kgに対して、現代の乳牛は1日にその10倍の45kgの乳を出す。これは、牛乳の生産量を増やすためにウシ成長ホルモン(bovine growth hormone)を始めとする特殊なホルモン剤を大量に投与されているからだ。

その結果、乳房が異常に発達し、地面を引きずることになる。このため、頻繁に感染症にかかり、絶えず抗生物質が必要になる。

これらの成長ホルモンや抗生物質は加工後も残留し、乳製品を摂取する人々、とくに子供たちの健康に恐るべき悪影響を及ぼしている。

アメリカのブラジャーのメーカーはどこも、過去数十年、牛乳にウシ成長ホルモンが使われはじめてから、売上げが好調だと言うだろう。というのも、ウシ成長ホルモンなどのホルモン剤が原因で平均的な10代の女の子のバストが発達し、初潮年齢が下がっているからである。(アメリカではこの20~30年間で初潮の年齢が急激に低下し、ほとんどの少女が10歳で初潮を迎える。ウシ成長ホルモン剤を使わない文明国では初潮年齢は15歳くらいである)

しかし、そうしたホルモン剤は成人の乳がんの大きな原因となっている。

数々の消費者グループがウシ成長ホルモンやその他のホルモン剤を含んだ牛乳を発売禁止にするか、せめて表示してほしいと訴えている。それにもかかわらず、アメリカ食品医薬品局(FDA)は、長いことアメリカ酪農評議会(ADA)のロビイストたちのいいなりで、こうしたホルモン剤を禁じたり、表示を義務づけたりすることを拒んでいる。

アメリカ酪農評議会(ADA)は連邦政府に対して、余剰乳製品に補助金を出すように働きかけ、その後、学校の給食制度を通じて子供たちの食事に強制的に牛乳を取り入れさせた。

アメリカ人の肥満とにきびの原因はウシ成長ホルモンの入った乳製品にあるのかもしれません。これが乳がんなどの原因になっている可能性もあるという指摘です。

(日本では成長ホルモンを使ってはいけないことになっているので、日本の牛乳であれば、このようなことはありません。ただ、アメリカから直輸入の乳製品は気をつけた方が良いかもしれません。)

【がん治療においてはグルコースとインスリンを増やさないことが大切】

抗がん剤が効かなくなったような進行がんでも、体力や免疫力を高める治療(漢方薬など)や、がんの代謝異常をターゲットにした食事療法(糖質制限やケトン食)、インスリン/IGF-1シグナル伝達系の阻害(メトホルミンなど)、血管新生阻害(サリドマイド)、抗炎症作用(NF-κB阻害、COX-2阻害)、抗酸化作用などを組み合わせると、がんの進行をかなり抑えることはできます。

このような代替医療を行うときに一番困るのが、その患者さんが重度の糖尿病であったり、インスリンを使っている場合です。特にインスリンを使っている場合は、がんとの共存を目指すような治療法はほとんど無力です。インスリンはがんの進行を促進する作用において極めて強力だからです。

インスリンが必要な場合は仕方ありませんが、比較的安易にインスリンを使っていることも多く、がんを持った人へのインスリンの使用は必要最小限にすることが重要だと思います。また、経口糖尿病薬についても、糖尿病でがんにかかった人は、インスリンの分泌を促進する薬ではなく、インスリン感受性を高めてインスリン分泌を減らす作用の薬の使用をもっと考慮すべきだと思います。

厚生労働省の「2009年国民健康・栄養調査報告」によると、総数では糖尿病有病者と予備群の合計は成人男性の30.3%、女性の25.3%に上るそうです。糖尿病はがんと同じく40歳を過ぎると増え始めます。50歳代の糖尿病の有病率は男性で12.2%、女性で7.2%で、60歳以上はさらに増え、糖尿病予備軍はさらに多くいます。しかも、糖尿病患者も予備軍もがんの発生リスクが高いことが明らかになっています。つまり、がん診療の側からみると、がん患者の3分の1以上は糖尿病か糖尿病予備軍です。がんの診療行っていて、糖尿病の薬を服用している人は2~3割くらいいる感じです。

「糖尿病でメトホルミンを服用している人はがんの発症が半分くらい」という疫学データが報告されており、このような記事は新聞やネットなどでも出ているので、最近はメトホルミンのがん予防効果を知っている糖尿病患者さんは増えています。

最近来院された新患のがん患者さんは、自分が処方されている経口糖尿病薬をメトホルミンに変更してくれるように主治医にいっても拒否されたと言っていました。その人は糖尿病の新薬のDPP-4阻害薬を処方されていて、大腸がんになったので、いろいろネットを調べていて、この薬がインスリン分泌を促進する作用があること、メトホルミンはインスリン感受性を高め、AMPKを活性化するなどの作用でがんを抑制することなどを勉強し、メトホルミンに変更してほしいと思ったそうです。(メトホルミンのがん予防効果については308話参照)

大腸がんでかかっている主治医の腫瘍内科医は、糖尿病があるならメトホルミンに変更してもらうのが良いと賛成してくれたのですが、糖尿病の治療を受けている内科の主治医は「メトホルミンよりこちらの方が良く効く」といって処方の変更に賛成しなかったということでした。(この方の糖尿病は軽症で、血液データをみる限り、食事療法とメトホルミンで十分にコントロールできそうですが、安易にDPP-4阻害薬が使われている印象でしたが、患者さんがメトホルミンのがん予防効果の資料をみせて頼んでも「メトホルミンよりこちらが新しい薬で良く効くから」という理由で薬の変更を拒否したということでした)

インスリン/IGF-1シグナル伝達系の活性化はがん細胞の増殖を促進し、抗がん剤抵抗性を亢進します。高インスリン血症が大腸がんや乳がんの予後を悪くするデータも報告されています。したがって、がんへの影響を少なくするためには、糖質を制限してグリセミック負荷を減らし、メトホルミンでインスリン感受性を高めてコントロールした方が「糖尿病患者におけるがん治療」の場合には理にかなっていると思うのですが、日本糖尿病学会はつい最近「糖質制限を勧めない」という声明を出しています。

つまり、「総エネルギー制限を最優先にし、1日当たりの糖質の摂取量は100g以上にすべきである」「炭水化物は50%-60%、たんぱく質は20%以下を目標とし、脂質の摂取上限は25%とする」ということだそうです。

このような声明が出ているため、糖尿病の患者さんからがんの代替医療を依頼されても、なかなか糖質制限してインスリンを減らすべきだと言えないのが残念です。

しかし、多くの進行がんの患者さんを漢方薬や代替医療で診てきた経験から、インスリンを使っているがん患者さんのがんの進行が早いのは確かです。また、がん治療中は体力と栄養素を消耗するので、カロリー制限は行いにくいという理由もあります。

糖尿病のがん患者さんの場合、体力を落とすカロリー制限より、糖質制限を主体にしてインスリンを減らすことの方が予後を良くするはずですが、がん細胞の分子生物学に詳しい糖尿病専門医が少ないので仕方ないかもしれません。

ただ、前述のように、インスリンががんの発生も進展も促進することはがん研究の領域では常識となっています。大腸がんの場合は特に、インスリンが高い方ががん治療後の予後が悪いことが報告されていますので、先ほどの患者さんに、新薬だからといってDPP-4阻害薬に固執するのは、患者さんのメリットにはならないように思います。

最近、がんと糖尿病をもった患者さんが増えたので、インスリンのがん促進作用についてもっと考慮すべきだと思う機会が多くなっています。

【老化の存在意義とインスリン/IGF-1シグナル伝達系】

老化や寿命の存在意義については、まだ良く判っていません。「地球上には空間的にも食料供給にも限界があるので、生き物に寿命がなければ、いずれ生物は全滅するので、寿命や老化が必然的に存在する」という考えもありますが、生殖能力が極端に少ない生き物であれば、空間や食物供給に限界がある条件でも永遠に生き延びることは可能になります。

生殖活動を犠牲にすれば生物の寿命が延びることはショウジョウバエやネズミの実験で示されています。人間でも去勢によって寿命が延びることが報告されています。

生殖活動と寿命には関連性があり、「生殖は寿命を切り詰める」ということは多くの証拠によって示されています。カロリー制限や去勢や遺伝子改変によって生殖活動を弱めると寿命が延び、これは「生殖と寿命のトレードオフ」と呼ばれています。トレードオフ(trade-off)とは、一方を追求すれば他方を犠牲にせざるを得ないという状態 ・関係のことです。

繁殖能の高いマウスは短命で、成熟のプロセスがゆっくりで繁殖率が低い動物(ゾウや人間など)は寿命が長いのも「生殖と寿命のトレードオフ」の1例だと考えられています。

アンチエイジングの領域では、ヒト成長ホルモンや性ホルモンの補充によって若返りを目指す治療が行われています。

実際に、中年以降の人に成長ホルモンを注射すると、老化の症状を逆行させる様々な効果が現れます。筋肉量が増え、脂肪組織が減り、筋力や体力が増し、男性の性的能力が向上します。しかし、中年以降の成長ホルモンの注射は、がんの発生や成長を促進する可能性が高く、そして寿命を短くする可能性が指摘されています(現段階ではまだ証明はされていません)。

マウスの研究では成長ホルモンの産生や受容体に異常がある場合は寿命が延びることが示されており、人間でも成長ホルモンが過剰に分泌される先端肥大症ではがんの発生率が高く、寿命が短くなることが知られています。(先端肥大症については319話参照)

閉経後の女性に女性ホルモン(エストロゲン)を補充すると、骨粗しょう症の減少から性欲の増加や若返り効果が得られますが、乳がんを促進し、寿命に対してもマイナスに働くことが指摘されています。男性ホルモン(テストステロン)の場合も同様で、一時的には年老いてきた男性の衰えを回復させる効果はありますが、長期にテストステロンを補充すると生存に及ぼす影響は最終的にはマイナスになることが示されています。

つまり、体の成長や生殖に必要なホルモンや成長因子は更年期以降はがんを促進し寿命を短くする作用があります。これが生殖と寿命のトレードオフの一つの理由ということになります。

(上記の内容は「老化の進化論」マイケル・R・ローズ著、みすず書房、2012年を参考)

貝原益軒の養生訓にある「接して漏らさず(性交しても射精しない)」という養生法は道教の教えですが、「生殖と寿命のトレードオフ」の考えには理にかなっているようです。

さて、インスリンは糖代謝やエネルギ−産生に重要な働きを行っています。インスリンの分泌を良くして、グルコースを筋肉組織や脂肪組織に取込ませ、グルコースの利用を促進することは大切です。

しかし、もしがん細胞があった場合、インスリンはがん細胞を成長させる作用を発揮します。つまり、インスリンは男女ともがん年齢である更年期以降は、成長ホルモンやIGF-1や性ホルモンと同類で、老化とがんを促進することに加担する方向で作用します。インスリンのシグナル伝達系ががんを促進し寿命を短くすることは多くの研究で常識になりつつあります。

生殖年齢が終わったあとは、体の成長に必要な様々な因子は体を攻撃し老化を推進する方向で作用しますが、インスリンもその仲間だということです。エネルギー代謝に最も重要なホルモンが老化や寿命に関与していることは生物学的には当然のことかもしれません。

したがって、がん年齢の50歳以降は、むやみにインスリンを高めない方ががん予防と寿命延長に有利であるという推察は十分に根拠があるように思います。

ブドウ糖を絶てばがん細胞は死滅する

今あるがんが消えていく「中鎖脂肪ケトン食」

(詳しくはこちらへ)

(詳しくはこちらへ)

| « 319)にきび(a... | 321)がんと寿... » |