本のサイト「シミルボン」に、以下のコラムを寄稿しました。

https://shimirubon.jp/columns/1674422

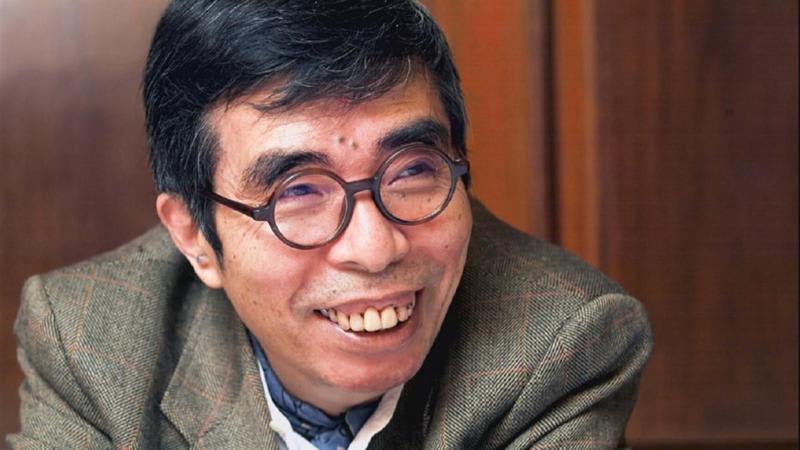

井上ひさしさんのこと

●選ぶ側も問われる、文学賞の選考

なんという厚さ、そして重さ。いや、そんなことより、この本の“企画”自体がすごかった。『井上ひさし全選評』(白水社)である。各種文学賞の選考委員を務めていた井上ひさしさんの、まさに「選評」だけを集めて一冊にしたのだ。

井上さんが出席した選考会は、36年間で370を超えたという。候補に残った作品たちの、何を、どう評価し、受賞作を選んだのか。

実は、受賞作を決めることは、選ぶ側もまた自身の力量や文学観・演劇観を問われることでもあり、とても難しい作業だ。たとえば、ここに集録された選評を読んでいて面白いのは、選ばれた人たちがその後どうなったかである。率直な印象を言わせてもらうなら、「新人賞は、とった後が難しい」ということだ。

キャリアを積んでいる作家が対象となる直木賞などは別だが、新人賞を与えられた人たちの名前の中には、知らないものが非常に多い。つまり、受賞後、期待通りの“活躍”が見られなかった人たちが大量にいる。

もちろん逆のケースもたくさんある。1979(昭和54)年の「オール読物新人賞」は、佐々木譲さんの『鉄騎兵、跳んだ』が受賞作だ。選評のタイトルは「脱帽するのみ」。井上さんは、それまでの選考委員活動の中で「これだけよく出来た小説が、そして豊かな将来性を窺わせる作家があったかどうか」と書いている。その後、直木賞を受賞した佐々木譲さんのデビューに関して、見事な“産婆役”となったわけだ。

新人の作品を真っ先に評価するのも大変なら、直木賞のようにプロたちを評価するのも、これまた大変な気苦労だろう。いずれにせよ、この本全体が文学・演劇の紛れもない“現代史”となっており、資料としても一級品の価値をもつのは確かだ。

●井上ひさしさんをめぐる”ご縁”

井上ひさしさんが亡くなったのは、2010年の春。75歳だった。最後にお目にかかったのはいつだったろう。記憶は定かではないが、ペンクラブか何かのパーティー会場で、ご挨拶だけさせていただいた。

そして、最初にお会いしたのは、70年代半ばの学生時代にさかのぼる。法学部在籍のまま、文学部国文科の授業ばかり取っていた頃、文章講座といった授業に、ゲストとしてお見えになった。授業を担当していたのが、当時朝日新聞の記者だった重金敦之さん(現在、文筆家)で、井上さんを招いてくださったのだ。

授業の後、井上さんを囲んで話をさせていただく機会があり、その時私は、自分が「ひょっこりひょうたん島」にどれほど感化されたかを一生懸命話したような気がする。

そして、こちらはよく覚えているが、高校生時代に井上さんの「モッキンポット師の後始末」を読んだこと、大学1年の時に「小説現代」に載ったモッキンポット・シリーズの新作を読んで、その感想を読者欄に投書。掲載されて嬉しかったことなどを話した。

私の本棚にある、当時の単行本『モッキンポット師の後始末』(講談社)。ここには、表題作をはじめ5編の連作が収録されている。

主人公の「ぼく」は、仙台の孤児院で高校までを過ごして上京。東京・四谷の「S大学文学部仏文科」に入学する。同時に「四谷二丁目のB放送の裏にある聖パウロ学生寮」で暮らし始めるのだ。

S大学のSはソフィアで、井上さんの母校であり、現在私が所属している上智大学(Sophia University)を指す。B放送は、当時は四谷にあったラジオの文化放送である。モッキンポット師(神父)も実在の神学部教授がモデルといわれている。

モッキンポット師は、「ぼく」のバイト先が「フランス座」だと聞いた時、「コメディフランセーズといえば、フランスの国立劇場や。するとあんたは、国立劇場の文芸部員・・・」といった具合に喜んでくれるような素敵な人だ(笑)。もちろんフランス座は浅草のストリップ劇場であり、後で、「ぼく」は神父からこっぴどく叱られる。

聖パウロ学生寮のオンボロ加減と住人たちの風変りぶりが、私が大学1年の時に住んでいた、日吉で一番廉価な学生下宿と酷似しており、「小説現代」に投稿した際は、そのことを書いたのだった。

そんな話をすると、井上さんは、ご自身の学生時代の貧乏話をして下さり、“日吉の下宿生活”も「それは貴重な体験ですよ。いつか書いてみるといい」と笑いながらおっしゃった。これは現在も宿題のままだ。

そうそう、その日吉の下宿で唯一テレビを持っていたのが4年生の松岡先輩で、私たちは、これぞという番組の時だけ松岡さんの部屋に押し掛けて、見せてもらっていた。

当時、フジテレビで『ボクのしあわせ』という連ドラがあり、これを毎週楽しんでいた。なんと、原作が『モッキンポット師の後始末』と『家庭口論』(中央公論新社)で、井上さんを石坂浩二さんが演じ、モッキンポット師は三谷昇さんだった。

しかも、当時は知らなかったのだが、このドラマの制作が「テレビマンユニオン」で、演出は今野勉さんや村木良彦さんたち。そしてフジテレビ側のプロデューサーが嶋田親一さんだったのだ。

テレビマンユニオンは創立からまだ3年という時期であり、私が参加させてもらって今野さんや村木さんと出会うのは、その7年後のことだ。

『ボクのしあわせ』がテレビマンユニオンの作品で、プロデュースが、もう何年も「全国広報コンクール」映像部門の審査を一緒にやらせていただいている嶋田先生だというのも、やはり何かのご縁に違いない。

「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをゆかいに、ゆかいなことをまじめに」。

井上さんの“創作のモットー”は、テレビ界に進んだ私にとって、番組作りの指針であり、目標だった。

井上さんには、もう一度、きちんとお会いして、しっかりお話をうかがってみたかった。そう思いながら、今も時々、井上作品のページを開く。

(シミルボン 2016.09.14)