まず、2枚の写真をご紹介する。

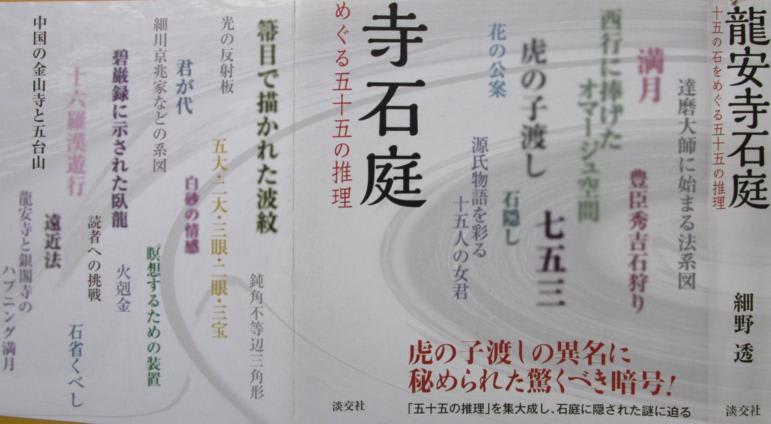

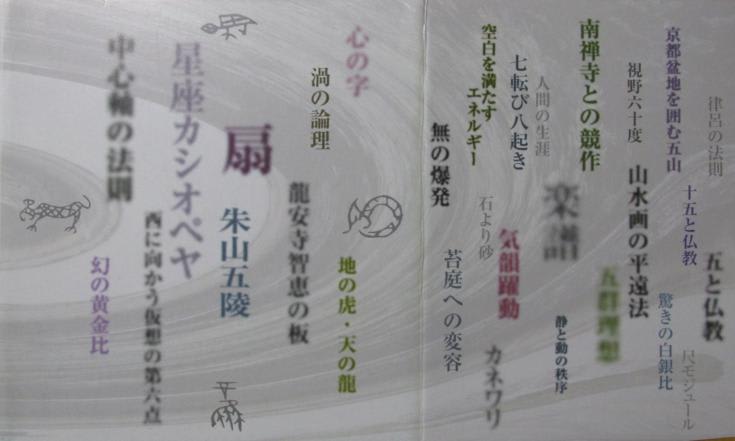

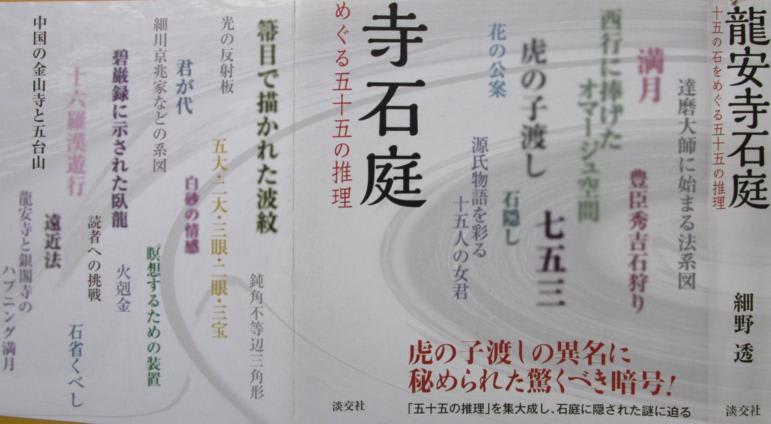

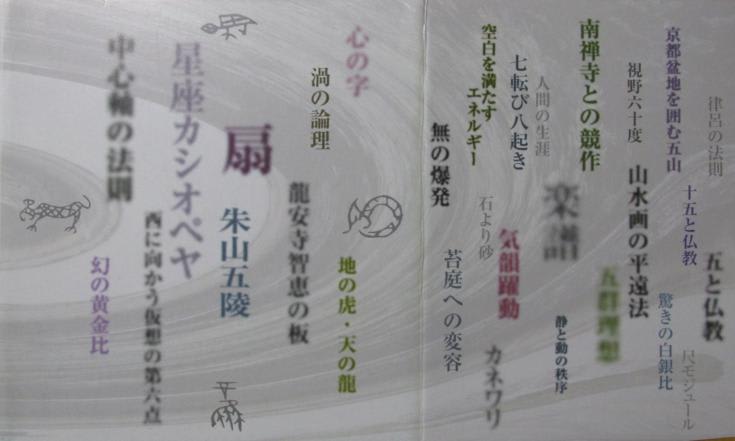

これらは、本書の帯として表紙に巻かれているものである。ここには本書に出てくる龍安寺の石庭の謎を解こうとして様々な人々が論じたキーワードが散りばめられている。

現在、世界文化遺産に登録されている龍安寺の方丈の南側に枯山水の石庭がある。西・南・東の三方が築地塀で囲まれていて、庭の中央には白川から採取した白砂が敷かれ、そこに15の自然石が配置されている。石庭の広さは100坪。西と南の築地塀は油土塀と称される。菜種油やもち米のとぎ汁などを入れて練った粘土の土塀で、黄茶色であり、柿葺の屋根が載っている。

石組は、[1群5石][2群2石][3群3石][4群2石][5群3石]という5組に分かれて配置している。この石の配置は庭を見る位置により隠れる石が出ててくる。石の足元を青苔がめぐり、白砂には箒目で砂紋が描かれている。

この庭が何を語っているのか、様々な人々がその謎解きにチャレンジしてきた。それが上記のキーワードということになる。

結論として、未だ龍安寺石庭について100%の人が納得できる形の説明をした人はいない。そういう見方ができるかにとどまる。たぶん、これは永久につづくのかもしれない。 著者は石庭の謎に挑み、ここに新たな解釈を加えた。本書は副題を「十五の石をめぐる五十五の推理」としている。つまり、過去に発表されてきた諸説を文献調査で渉猟し、新旧「五十五の推理」に整理分類・集大成して、これらに考察を加える。そして自らの推理を重ねて謎解きを推し進めている。新規の論点から謎解きにチャレンジしている。

つまりキャッチフレーズ的に言えば、「この一冊携えて、石庭にチャレンジ!」でしょうか。この一冊を携えて龍安寺の石庭に行けば、石庭について既存のほとんどの謎解きアプローチを楽しむことができる。石庭と対話するのに役立つ謎解きのデパート的なガイドブックと言える。

本書の特色をまずその構成と絡めてご紹介する。大分類すると「入門編」と「推理編」で構成されている。

1.「入門編」は龍安寺と石庭についての概説であり、基礎知識が簡潔にまとめられている。ここだけ読んでから、龍安寺を訪れてても楽しみ方が一歩深まること請け合いである。

龍安寺のロケーションとレイアウト、その簡略史を押さえた上で、「5つの謎」を問題提起する。石庭が(1)いつ、つくられ、(2)誰が設計したのか。(3)石庭設計のテーマは何か。(4)なぜ石が15で5つの石組なのか、それは何を意味するのか。(5)石の配置はどのような構図(美的秩序)に基づくのか?

この問題提起を知るだけで石庭を眺める見方が変わるだろう。世界遺産で、有名な庭だから・・・というよりも興味が増すだろう。

入門編の最後のページに、著者は石庭の想定作者を10人リストアップし、簡単なプロフィール紹介をしている。

2.「推理編」で著者は上記のとおり「五十五の推理」を集大成している。つまり、謎解きとして発表された緒論を分類整理してその謎解きのエッセンスを概説してくれている。謎解きプロセスを一冊の著書としてまとめて自説を主張する本も多くでている。論文やそれら出版物のエッセンスを数ページに要約し、諸説を説明してくれている。

そのため興味のある推理部分をまず読んで石庭を眺めると、その推理視点で石庭の謎を鑑賞できることになる。謎解き推理の要約本なのだ。

3.著者は謎解きの推理の手法を「物語分析法」と「美学発見法」に2分類して論じている。そのため、著者の整理フレームワークがわかりやすい。 4.2分類した諸説について、評価軸を設定し、各評価項目に点数配分し総合得点100点で著者が評価点を付けるというおもしろい試みをしている。

また、物語分析法と美学発見法は次元が異なるという理由で、評価軸が一部異なる。評価軸は次の通り。

物語分析法:「5群15石の意味」「ゲニウス・ロキ(地霊)」「禅宗および公案」

「説得力」「秘すれば花」 各項に20点を配分

美学発見法:「美的価値」「石組への対応」「説得力」「秘すれば花」 各項に25点

ただし、本書で公表しているのは総合点だけであり、その内訳や評価解説はない。読者としては少し物足りなさが残る。また評価軸が2分類で異なるので、同一範疇内で著者の視点を通した相対比較ができるにとどまる。ただ、試みとしてはおもしろい。

一方、この設定された評価軸は石庭に対座して自ら鑑賞し、各説を自己評価する際には有益な評価軸となる。あなたの謎解き鑑賞の道具として使ってみることができる。

5.「推理編」の冒頭で、著者自身が石庭に潜む「秘密の構図」について「推理01」として自説を論じている。曲尺三角形のアンサンブル「龍安寺智恵の板」説を新説として主張する。同じ論法で、長谷川等伯筆「松林図屏風」の構図の絵解きもしていて興味深い。詳細は本書をお読みいただきたい。18ページにまとめ、イラスト図入りで説明されているの。簡潔なので主張点がわかりやすい。勿論、美学発見法の分類で100点評価が付されている。自画自賛的でおもしろい。

「秘密の構図」では、「石隠し」説(推理02)の要点も説明されている。

6.その後は、要所要所でイラスト図を援用しながら諸説を論じていくが、推理の手法の2分類とは別に、観点・論点の整理をする形で、諸説を分類している。この分類が石庭の推理手法の「物語分析手法」「美学発見法」という分類と連動する。

そこで、章立てになっている観点・論点とそこに幾つの説が載せられているかの件数をまとめておこう。推理編の1は上記の「秘密の構図」である。そこで、2)から始まる。

2)「虎の子渡し」の暗号を解く 物語分析法(3説) 100点評価あり

3)「七五三」の暗号を解く 物語分析法(4説)

4)「日本的発想」と「西洋的テツガク」 物語分析法(5説) 美学発見法(3説)

5)「あの手この手」の構図探し 美学発見法(9説)

6) 石の存在感 美学発見法(6説)

7) 美は白砂にあり 美学発見法(7説)

8) 満月を仰ぎ、西行を想う 物語分析法(2説) 推理42は著者の新説!

9) わが君「細川京兆家」の記憶 物語分析法(2説) 推理44は著者の新説!

10) 先達の奇想天外 物語分析法(8説)

11) 15の石、40の花、55の心 物語分析法(1説) 美学発見法(1説)

著者の遊びこころは、55の推理と言いながら、自説を含めて54の推理を論じているのである。第55の推理は、「読者への挑戦」としている。つまり、「この庭に新たな心探すべし」という投げかけなのだ。

末尾に主要参考文献リストが載っている。集大成本として各説の推理の骨格を知った上で、元の論文や本に遡っていくのもおもしろいだろう。そのガイドブックにもなる。

龍安寺の石庭は大昔に訪れた記憶があすかにある。しかし当時は石庭の謎にそれほど感心がなかったのだろう。近年、いくつか関連本を読み、本書に気づいた。

機会を見つけて、本書を携えて出かけてみたいと思っている。

ご一読ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

ネット検索で得た情報を一覧にしておきたい。

龍安寺石庭の謎 :「龍安寺」(ホームページ)

刻印の謎・作庭の謎・遠近の謎・土塀の謎という4つの謎が語られている。

世界遺産 龍安寺 :「きぬかけの路」

龍安寺 :ウィキペディア

龍安寺の見どころまとめ!石庭を見に行く前に知っておきたいこと :「Find Travel」

【世界遺産】京都龍安寺に行ってみたくなる、石庭のミステリー:「みんなの一人旅」

龍安寺 石庭 ~15個の石の謎 :「京都トリビア」

龍安寺石庭の15個の石、本当は一度に見れます :「西陣に住んでます」

京都 龍安寺 石庭 ここから15個石が全部見えます :YouTube

龍安寺石庭「虎の子渡しの謎」を解く(1):「日経アーキテクチュア」

龍安寺石庭における視覚的不協和について 芸術科学会論文誌掲載

日本禅庭園に秘められた視覚的かたち

龍安寺の真実

謎解き庭 龍安寺石庭

このウェブサイトは「謎深き庭─龍安寺石庭」を巡る「五十五の推理」を紹介していきます。

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

ブログに読後印象を掲載に、この本についても載せています。こちらも御覧いただけるとうれしいです。

『京都名庭を歩く』 宮元健次 光文社新書

第10章で龍安寺の庭の謎にも触れられています。

『龍安寺石庭を推理する』 宮元健次 集英社新書

これらは、本書の帯として表紙に巻かれているものである。ここには本書に出てくる龍安寺の石庭の謎を解こうとして様々な人々が論じたキーワードが散りばめられている。

現在、世界文化遺産に登録されている龍安寺の方丈の南側に枯山水の石庭がある。西・南・東の三方が築地塀で囲まれていて、庭の中央には白川から採取した白砂が敷かれ、そこに15の自然石が配置されている。石庭の広さは100坪。西と南の築地塀は油土塀と称される。菜種油やもち米のとぎ汁などを入れて練った粘土の土塀で、黄茶色であり、柿葺の屋根が載っている。

石組は、[1群5石][2群2石][3群3石][4群2石][5群3石]という5組に分かれて配置している。この石の配置は庭を見る位置により隠れる石が出ててくる。石の足元を青苔がめぐり、白砂には箒目で砂紋が描かれている。

この庭が何を語っているのか、様々な人々がその謎解きにチャレンジしてきた。それが上記のキーワードということになる。

結論として、未だ龍安寺石庭について100%の人が納得できる形の説明をした人はいない。そういう見方ができるかにとどまる。たぶん、これは永久につづくのかもしれない。 著者は石庭の謎に挑み、ここに新たな解釈を加えた。本書は副題を「十五の石をめぐる五十五の推理」としている。つまり、過去に発表されてきた諸説を文献調査で渉猟し、新旧「五十五の推理」に整理分類・集大成して、これらに考察を加える。そして自らの推理を重ねて謎解きを推し進めている。新規の論点から謎解きにチャレンジしている。

つまりキャッチフレーズ的に言えば、「この一冊携えて、石庭にチャレンジ!」でしょうか。この一冊を携えて龍安寺の石庭に行けば、石庭について既存のほとんどの謎解きアプローチを楽しむことができる。石庭と対話するのに役立つ謎解きのデパート的なガイドブックと言える。

本書の特色をまずその構成と絡めてご紹介する。大分類すると「入門編」と「推理編」で構成されている。

1.「入門編」は龍安寺と石庭についての概説であり、基礎知識が簡潔にまとめられている。ここだけ読んでから、龍安寺を訪れてても楽しみ方が一歩深まること請け合いである。

龍安寺のロケーションとレイアウト、その簡略史を押さえた上で、「5つの謎」を問題提起する。石庭が(1)いつ、つくられ、(2)誰が設計したのか。(3)石庭設計のテーマは何か。(4)なぜ石が15で5つの石組なのか、それは何を意味するのか。(5)石の配置はどのような構図(美的秩序)に基づくのか?

この問題提起を知るだけで石庭を眺める見方が変わるだろう。世界遺産で、有名な庭だから・・・というよりも興味が増すだろう。

入門編の最後のページに、著者は石庭の想定作者を10人リストアップし、簡単なプロフィール紹介をしている。

2.「推理編」で著者は上記のとおり「五十五の推理」を集大成している。つまり、謎解きとして発表された緒論を分類整理してその謎解きのエッセンスを概説してくれている。謎解きプロセスを一冊の著書としてまとめて自説を主張する本も多くでている。論文やそれら出版物のエッセンスを数ページに要約し、諸説を説明してくれている。

そのため興味のある推理部分をまず読んで石庭を眺めると、その推理視点で石庭の謎を鑑賞できることになる。謎解き推理の要約本なのだ。

3.著者は謎解きの推理の手法を「物語分析法」と「美学発見法」に2分類して論じている。そのため、著者の整理フレームワークがわかりやすい。 4.2分類した諸説について、評価軸を設定し、各評価項目に点数配分し総合得点100点で著者が評価点を付けるというおもしろい試みをしている。

また、物語分析法と美学発見法は次元が異なるという理由で、評価軸が一部異なる。評価軸は次の通り。

物語分析法:「5群15石の意味」「ゲニウス・ロキ(地霊)」「禅宗および公案」

「説得力」「秘すれば花」 各項に20点を配分

美学発見法:「美的価値」「石組への対応」「説得力」「秘すれば花」 各項に25点

ただし、本書で公表しているのは総合点だけであり、その内訳や評価解説はない。読者としては少し物足りなさが残る。また評価軸が2分類で異なるので、同一範疇内で著者の視点を通した相対比較ができるにとどまる。ただ、試みとしてはおもしろい。

一方、この設定された評価軸は石庭に対座して自ら鑑賞し、各説を自己評価する際には有益な評価軸となる。あなたの謎解き鑑賞の道具として使ってみることができる。

5.「推理編」の冒頭で、著者自身が石庭に潜む「秘密の構図」について「推理01」として自説を論じている。曲尺三角形のアンサンブル「龍安寺智恵の板」説を新説として主張する。同じ論法で、長谷川等伯筆「松林図屏風」の構図の絵解きもしていて興味深い。詳細は本書をお読みいただきたい。18ページにまとめ、イラスト図入りで説明されているの。簡潔なので主張点がわかりやすい。勿論、美学発見法の分類で100点評価が付されている。自画自賛的でおもしろい。

「秘密の構図」では、「石隠し」説(推理02)の要点も説明されている。

6.その後は、要所要所でイラスト図を援用しながら諸説を論じていくが、推理の手法の2分類とは別に、観点・論点の整理をする形で、諸説を分類している。この分類が石庭の推理手法の「物語分析手法」「美学発見法」という分類と連動する。

そこで、章立てになっている観点・論点とそこに幾つの説が載せられているかの件数をまとめておこう。推理編の1は上記の「秘密の構図」である。そこで、2)から始まる。

2)「虎の子渡し」の暗号を解く 物語分析法(3説) 100点評価あり

3)「七五三」の暗号を解く 物語分析法(4説)

4)「日本的発想」と「西洋的テツガク」 物語分析法(5説) 美学発見法(3説)

5)「あの手この手」の構図探し 美学発見法(9説)

6) 石の存在感 美学発見法(6説)

7) 美は白砂にあり 美学発見法(7説)

8) 満月を仰ぎ、西行を想う 物語分析法(2説) 推理42は著者の新説!

9) わが君「細川京兆家」の記憶 物語分析法(2説) 推理44は著者の新説!

10) 先達の奇想天外 物語分析法(8説)

11) 15の石、40の花、55の心 物語分析法(1説) 美学発見法(1説)

著者の遊びこころは、55の推理と言いながら、自説を含めて54の推理を論じているのである。第55の推理は、「読者への挑戦」としている。つまり、「この庭に新たな心探すべし」という投げかけなのだ。

末尾に主要参考文献リストが載っている。集大成本として各説の推理の骨格を知った上で、元の論文や本に遡っていくのもおもしろいだろう。そのガイドブックにもなる。

龍安寺の石庭は大昔に訪れた記憶があすかにある。しかし当時は石庭の謎にそれほど感心がなかったのだろう。近年、いくつか関連本を読み、本書に気づいた。

機会を見つけて、本書を携えて出かけてみたいと思っている。

ご一読ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

ネット検索で得た情報を一覧にしておきたい。

龍安寺石庭の謎 :「龍安寺」(ホームページ)

刻印の謎・作庭の謎・遠近の謎・土塀の謎という4つの謎が語られている。

世界遺産 龍安寺 :「きぬかけの路」

龍安寺 :ウィキペディア

龍安寺の見どころまとめ!石庭を見に行く前に知っておきたいこと :「Find Travel」

【世界遺産】京都龍安寺に行ってみたくなる、石庭のミステリー:「みんなの一人旅」

龍安寺 石庭 ~15個の石の謎 :「京都トリビア」

龍安寺石庭の15個の石、本当は一度に見れます :「西陣に住んでます」

京都 龍安寺 石庭 ここから15個石が全部見えます :YouTube

龍安寺石庭「虎の子渡しの謎」を解く(1):「日経アーキテクチュア」

龍安寺石庭における視覚的不協和について 芸術科学会論文誌掲載

日本禅庭園に秘められた視覚的かたち

龍安寺の真実

謎解き庭 龍安寺石庭

このウェブサイトは「謎深き庭─龍安寺石庭」を巡る「五十五の推理」を紹介していきます。

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

ブログに読後印象を掲載に、この本についても載せています。こちらも御覧いただけるとうれしいです。

『京都名庭を歩く』 宮元健次 光文社新書

第10章で龍安寺の庭の謎にも触れられています。

『龍安寺石庭を推理する』 宮元健次 集英社新書