「磐余(いわれ)」とは、奈良盆地の東南端に位置し、奈良県桜井市の西部地域を指した古代の地名です。この地は、5世紀から6世紀にかけての大和政権の政治の中心地でした。

また、古代の幹線道路である「磐余の道」は、上ツ道と横大路の交差点から安倍丘陵に沿って南西に斜交し、時の都であった「飛鳥」へ至る古道です。2002年の安倍寺遺跡の発掘調査で、道路面と西側側溝に推定される石敷きや石組み溝が発見されています。

先日、桜井市のボランティアガイドさんの案内のもと、大和政権の政治の中心地「磐余の道(いわれみち)」沿いを歴史散策してきました。

今回、大和政権の政治の中心地「磐余(いわれ)の道」歴史散策の様子を、2回にわたって紹介したいと思います。

(行程)

近鉄・jr桜井駅(出発)-魚市場跡(古い街並み)-等弥(とみ)神社ー若櫻(わかざくら)神社(桜の井戸)-土舞台ー安倍文殊院ー安倍寺跡(昼食)-谷首古墳ー稚桜(わかざくら)神社ー磐余池推定地ー吉備池廃寺ー吉備真備五輪塔ー近鉄大福駅(解散)

飛鳥の地で一緒にボランティアガイドを行っている皆さんと一緒に、研修の一環として「磐余の道(いわれみち)」沿いを歴史散策してきました。

今回は、近鉄・jr桜井駅(出発)-魚市場跡(古い街並み)-等弥神社ー若櫻(わかざくら)神社(桜の井戸)-土舞台ー安倍文殊院ー安倍寺跡(昼食)までの様子を紹介したいと思います。

この地は、5世紀から6世紀にかけての大和政権の政治の中心地で、履中天皇の磐余稚桜宮、清寧天皇の磐余甕栗宮、継体天皇の磐余玉穂宮、神功皇后の磐余若桜宮、用明天皇の磐余池辺雙槻宮などの諸宮があったと伝えられています。第17代履中天皇の条には、「磐余池を作る」と記されています。現在、池は存在しませんが、池之内(桜井市)、池尻町(橿原市)など池に由来する地名が残されており、近年の発掘調査では、この地域に池があったのではと推定される遺構が出土しています。履中天皇の宮「磐余稚桜宮」がこのあたりで営まれ、この池で船をうかべて遊宴されたことが、日本書紀に記述があります。また、飛鳥時代に悲劇の皇子と言われている「大津皇子」が刑死される時、「ももづたふ磐余池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ」と詠んだのは、この磐余池のあたりでしょうか・・・

〇近鉄・jr桜井駅(出発)-魚市場跡(古い街並み)-等弥(とみ)神社

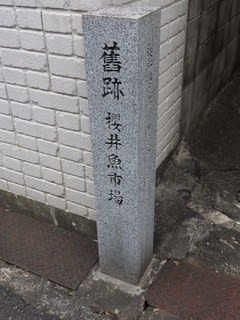

「魚市場跡」は、 旧桜井町の本町通りと立小路町とのT字路あたりは魚市場のあったところで、かつては藤堂藩の宿場として栄え、市場としては古いものの一つでした。吉野から多武峰をへて、かついできた熊野鯖は名物のひとつであったようです。周辺は、古い街並みがのこっており風情がありました。「等弥(臣とみ)神社」は、創建の年月は明らかではないですが、鳥見山の西麓を能登山というところから、「能登宮」ともいわれいて、延喜式内社です。神社入口に友情句碑として、佐藤春夫の句碑と、堀口大学の句碑が併せて建碑されており、偉大な両詩人の碑をたずねくる人も多いようです。

〇若櫻(わかざくら)神社(桜の井戸)

履中天皇が「磐余池」に船を浮かべて宴遊されたとき、天皇のお盃の中に桜の花が散って入った。天皇は不思議なことだと思われて物部長真胆連(もののべのながのまいのむらじ)に「この花は今咲くべき時節でもないのにおちてきた。どこからだろうかさがしてこい」と仰せになった。物部長真胆連は、桜の花を見つけ出して献上すると、天皇は珍しい事とお喜びになり、宮の名を「磐余稚桜宮」とおつけになった。それがこの神社の名の由来だそうです。同じ名前の神社が近くあります。

〇土舞台

「日本書紀」によると612年に百済の人、味摩之(みまし)が呉で「伎楽舞(くれのうたまい)」を学び、これを聖徳太子がご覧になって、この地で少年を集めて習わしめたといわれています。土舞台は、初の国立演劇研究所がつくられた所であると伝えられています。高台にあり、中世には城としてつかわれたようです。明日香村豊浦にも、候補地の一つがあります。

〇安倍文殊院(あべもんじゅいん)

645年に、安倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)が創建した安倍寺の後身といわれています。安倍氏の氏寺として、阿倍仲麻呂や平安時代の陰陽師安倍晴明ゆかりの地としても知られています。日本三文殊の一つとして「智恵の文殊さん」で親しまれ、学業成就の祈願に訪れる人も多いです。また境内には、金閣浮御堂、特別史跡の西古墳、閼伽井古墳等があります。本堂拝観前に、抹茶・お菓子付をいただきました。とても美味しかったです。

安倍文殊院の本尊は、鎌倉時代の快慶作で日本最大の「文殊菩薩」(巨大な獅子にまたがり高さ7メートル)は、勉学に励む多くの児童学生達に知恵を授けることで有名です。また、近年は、お年寄りの味方“ぼけ封じの霊場”として、無病息災を祈る方の参詣が増えています。また、ぼけ封じのお土産として亀パンやぼけ酒があるということで、亀パンを買ってきました。

また、境内には特別史跡の「文殊院西古墳」が開口しており見ることが出来ます。横穴式石室を持つ古墳の中で、最も整美された切石の石室を持つ古墳です。7世紀中頃が想定され、墳形は不明ながら20メートル以上の円墳の可能性が高いようです。玄室は、壁面を、長方形に磚状に研磨した花崗岩の石材を積み上げており、朝鮮半島の磚槨墳を意識に入れています。天井は、一石で構築され、内側をやや掘りくぼめている。羨道は、板右を両側4枚並べ、天井石は3枚乗っています。いずれも、表面を研磨しており、整った壁面を構成しています。阿倍氏の中で、大化改新後に初めて左大臣にのぼり、5年後に死去した阿倍倉梯麻呂の墓説が有力です。現在、石室内には鎌倉時代作とみられる石の地蔵像が安置され、信仰の対象とされています。明日香村にも、整美された石室を持つ古墳「岩屋山古墳」があります。

特に印象的だったのは、見事な切石の石室を持つ古墳と文殊菩薩像は見事でした!

〇安倍寺跡

大化の改新時の左大臣「阿倍倉梯麻呂」の建立と伝えられ、創建は山田寺とほぼ同年代とされています。伽藍配置は、法隆寺式とする考えと、四天王寺式とする考えの二者があるようです。現在、公園となっており塔と金堂跡には土壇が復元してありました。ここで、昼食をとりました。

次回は、首古墳ー稚桜(わかざくら)神社ー磐余池推定地ー吉備池廃寺ー吉備真備五輪塔ー近鉄大福駅(解散)の歴史散策の様子を紹介したいと思います。