「寺口忍海(てらぐちおしみ)古墳群」は、奈良県葛城市寺口にあり「葛城山麓公園」として整備保存されている古墳群です。

バーベキュー場や児童公園があり、四季の花が楽しめる葛城山麓(さんろく)公園は、週末になると家族連れでにぎわう公園です。ただ、園内を含む一帯に、200基以上の古墳があることは意外と知られていません。

今回は、「寺口忍海(おしみ)古墳群とその周辺地域」の歴史散策の様子を紹介したいと思います。

葛城山の東の麓(ふもと)一帯は、古墳時代中後期の前方後円墳とともに一定の地域に大きさが10メートル前後の小さな古墳が密集して作られた群集墳が数多く見られることできます。葛城市(旧新庄町)には、寺口千塚古墳・笛吹古墳群・山口千塚古墳群など古くからよく知られた群集墳があり、「寺口忍海古墳群」もその1つです。

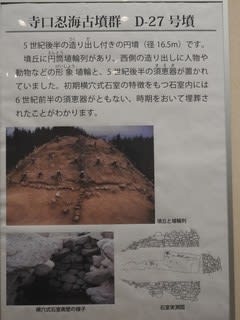

「寺口忍海古墳群」は、古墳の分布状況から北・中央・南の三群に分けられ200基以上の古墳がつくられていたものと推定されます。出土した遺物から、古墳は5世紀後半から7世紀初めにかけてつくられ続けたようです。出土遺物としては、鉄鉾、鉄刀、鉄剣、鉄鏃等の武具のほか馬具、ミニチュア農工具を含む鉄製農工具類。鉄滓が石室内で発掘されています。副葬品に鍛冶に関わる遺物が多く、鍛冶生産に携わっていた渡来系の技術集団が被葬者に含まれているのは間違いないといわれています。

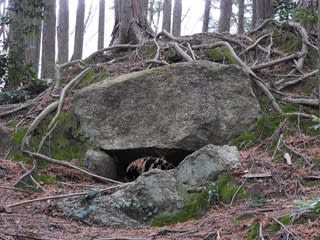

忍海駅近くの「葛城歴史博物館」で、出土遺物を見ることが出来ます。葛城市を中心に、周辺地域全体を視野に入れた、歴史・伝統・文化に関する展示をおこなっています。常設展示室には古代から中世までの歴史資料および民俗資料を展示しています。今回、「葛城歴史博物館」の学芸員さんの説明をうけて「寺口忍海古墳群」に行ってきました。墓地、公園などが混在する敷地内に、200基弱の古墳がほとんど手付かずのままで残っていました。とても、興味をひかれたのは、尾根筋上に小さな古墳が3基連続で並んでいて、その一つが盗掘者によって開けられた状態をそのまま見ることができました。他にも、開口した古墳の中に入ることが出来ました。

ところで「忍海(おしみ)」の名の由来は、都が藤原京(694~710)にあったころ、葛上郡と葛下郡にはさまれて忍海郡が設置されていたことは確かで、忍海の名が使用されたのは鉄生産技術を持って朝鮮から渡来した人たちの集団である忍海氏の本拠地であったことによるものと推測されます。忍海氏のオシヌミが何を意味するのか明らかではありませんが、海に関係していたものと思われます。

せっかくなので、「寺口忍海古墳群」の周辺の歴史散策をしてきました。

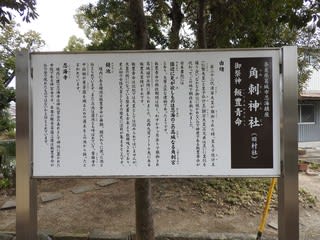

〇「角刺(つのさし)神社」の場所は、「古事記」に「飯豊天皇( 女帝)」が葛城の忍海の高木の「角刺宮」で即位したと記されています。その場所と言われている所です。

〇「博西神社」は、屋敷山古墳(国指定・史跡)の西に建てられた社(やしろ)であることから、「陵西(はかにし)」または「墓西(はかにし)」とも書かれています。その創建や由緒については明らかではありませんが、中世このあたりを支配した布施氏の氏神として、布施郷支配の信仰上の拠点となっていました。

規模・形式とも全く等しい社殿を障塀でつなぎ連結としている形式手法などから、本殿の建立年代は、伝えられる大永年間よりやや新しい室町時代末期と考えられます。

「博西神社」本殿は、国指定重要文化財となっています。葛城山麓には、歴史的な色々な場所があり、今回とても興味深く散策することが出来ました!