( 須我神社の磐座 )

< 前回の補足 … 草薙ぎの剣 >

「…… 尾にいたりて、剣の刃少しき欠けぬ。かれ、その尾を裂きて見そなはせば、中に一つの剣あり。これ、いはゆる草薙ぎの剣なり。」(『日本書紀』)

ヤマタノオロチとは、たたら製鉄集団のことだ、という説に立つと、スサノオの十拳(トツカ)の剣の刃が欠けたのは鉄製であったから。オロチの尾から出てきた剣は、当時、最先端の技術による鋼製の剣であった、ということになり、説得力を増す。

いずれにしろ、この剣はアマテラスに献上され、のちの時代に、『古事記』のもう一人の英雄・ヤマトタケルが所持して活躍することになる。

☆

以下、自作川柳を5句。

極道の / 果てに 出雲路 / 一人旅

(天上界を追放されたスサノオです)

このヒメに / 命を賭けて / アスリート

(生まれて初めて、人を愛しました)

雲上で / やったぞ! 勝った!と / 神々も

(天上界も、スサノオ勝利に沸きかえりました)

麗しき / 花嫁 姉も / 涙拭く

(あのバカ弟が、まあ何と可愛らしい人と!とアマテラス)

ヒゲ面の / 絵ばかり 史実と / 違います

(スサノオの絵というと、いつもヒゲ面のおっさん。オレ、ハンサム)

☆ ☆ ☆

< 日本初の和歌を詠む >

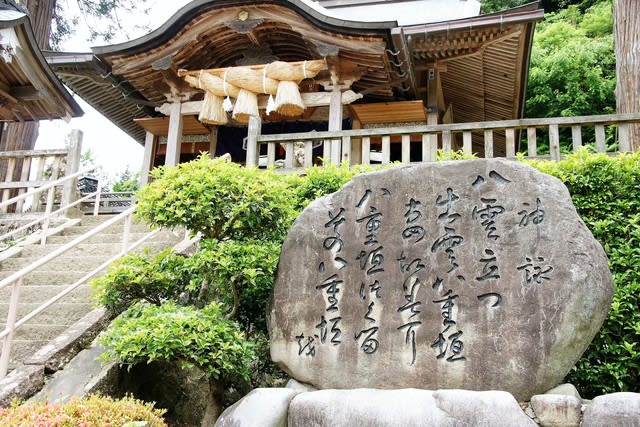

「八本杉」を出発し、24号線を走って、須我神社へ向かった。

オロチを退治した後、スサノオは、「宮を造るべき地」を探し歩き、ある場所に来て、「ここはとてもすがすがしい」、と言う。 それで、その地を 「須賀」 と名づけ、そこに宮を作った。

愛するクシナダヒメと暮らす新居である。これが「日本初の宮殿」である。

今、須我神社のあるところが、その地ということになっているが、他にもその候補地はある。神々の国、出雲は、一筋縄ではいかない。

( 須我神社 )

「須賀の宮を作りし時に、そこより雲立ちのぼりき。 しかくして、み歌を作りき。 その歌に曰く、

『 八雲立つ / 出雲八重垣 / 妻籠(ツマゴミ)に / 八重垣作る / その八重垣を 』 」

八雲立つ出雲の地に、八雲のように幾重にも垣をめぐらせ、妻を住まわせる所として、幾重にも垣を作る。 ああ、幾重にもめぐらせた垣よ。

歴史書である古事記、或いは日本書紀に紹介された、日本初の和歌である。

荒ぶる男スサノオは、今や、日本初の和歌を詠んだ男となった。 それも、ハネムーンの歌である。髭面のおっさんの絵は、やっぱり史実と違うと思う。

☆

< 奥宮の磐座をたずねて >

さて、この宮の背後にある八雲山に、巨石があり、この神社の奥宮となっているという。

巨石は、古神道の、神の降り立つ磐座(イワクラ)であろう。

『古事記』は、天武天皇の命によって編集が始まり、712年に完成した。

その『古事記』において、スサノオはアマテラスの弟とされ、天上から降りてきてオロチを退治するが、それは古事記という8世紀の歴史書が語る神話である。

それより千年も2千年も遠い昔から、この地に巨石があり、そこを神のおわす神聖な所(盤座)として、土地の人々が清め、祀ってきたのである。

☆

★ ラフカディオ・ハーン 『 日本の面影 』 (角川ソフィア文庫)から

神道の計り知れない悠久の歴史を考えれば、『古事記』 などは、‥‥ ごく最近の出来事の 記録集にしかすぎないであろう。

★ 司馬遼太郎 『 この国のかたち 五 』 (文春文庫)から

神道に、教祖も教義もない。

たとえばこの島々にいた古代人たちは、地面に顔を出した岩の露頭ひとつにも底つ磐根(イワネ)の大きさをおもい、奇異を感じた。

畏れを覚えればすぐ、そのまわりを清め、みだりに足を踏み入れてけがさぬようにした。それが、神道だった。

むろん、社殿は必要としない。社殿は、はるかな後世、仏教が伝わってくると、これを見習ってできた風である。

★ 戸矢 学『縄文の神…よみがえる精霊信仰…』(河出書房)から

神社という宗教施設が6世紀以降に次々建立されるが、建立される場所は、すでにそれよりか昔より信仰されていた霊地・聖地なのである。

神社・神道の信仰対象は、カンナビ(山)、ヒモロギ(森)、イワクラ(岩)、ヒ(光)であって、つまり「大自然そのもの」である。人工的な物品を神体・依り代とするのは後発のことであり、本来の神道信仰にはないものだ。

本殿を始めとする神社建築も、それら物品の神体を納めるために造られたものであって、それより古い形式の神社には本殿がない。奈良の大神神社や埼玉の金鑚神社、長野の諏訪大社本宮などは、拝殿のみで本殿がなく、背後の神体山をそのまま参拝するようになっている。

これが、神道の本来の姿である。

☆

須我神社から2キロほど山道を入ったところに、磐座への参道の入り口があるというので、車で行く。

( 奥宮への入り口 )

入り口付近に車を駐車し、鬱蒼と、昼なお暗い山道の参詣道に入った。かなり怪しげな雰囲気である。

まもなく、結界を示す鳥居に出会う。

( 鳥 居 )

水場があり、ここで、手を洗い、口をすすぎ、清める。

( 手水所 )

シンと、淋しい山道も、所々に歌碑と句碑があって、人のぬくもりを感じ、慰められる。

須佐之男の / 恋の古徑 / 神楽見に

昔、スサノオとクシナダヒメが、愛を語りながら歩いた古い小道を、今、私は、当時の神話の世界を描いた神楽を見るために、訪ねています、という意味かな。

妻ごみの / 宮居のあとや / 木の実降る

というのもある。 「 木の実降る 」 が、遠い日のスサノオとクシナダヒメの質素な宮殿を想わせて、良いですね 。

。

険しい山道を歩いて、ついに巨石にたどり着く。

二礼四拍一礼。 出雲では、なぜか四拍。

下の方から女性の語り合う大きな声がしていたが、やがて若い女性が二人、上がってきて、綺麗に、参拝した。

大きな声で話していたのは、人けなく薄暗い雰囲気が不気味で、きっとカラ元気を出していたのだろう 。

。

( 磐 座 )

弥生時代よりももっと古く、おそらく縄文時代かもしれないが、自然の中に神々が住んでいた古神道の世界に、わずかに触れることができたような気がした。

一番大きな磐がスサノオ、二番目がクシナダヒメ、三番目が二人の間にできた子どもの神様、と言われているそうだが、土地の伝説の英雄に敬意を表して、そういうことにしておこう。( 続 く )