(日前宮の森)

<もとは「木の国」だった>

司馬遼太郎『街道をゆく32』から

「和歌山県は、旧分国のよびかたでは、紀伊・紀州・紀の国という。

古くは『木の国』といわれた。

18世紀成立の『和訓栞』に、『きい、紀伊は、もと木の国と書きたるを、和銅年間に好字を撰み、二字を用ゐさせられしよりかく書くなり。伊は紀の音の響きなり』と、まことに簡潔に説く。

なぜ木の国なのか、については神話があるが、要するに木が多かったからであろう」。

「紀」という漢字を漢和辞典で調べると、「糸を分けて整理すること。はじめ、もとい、きまり、しるす、筋道をたてて書き記す」などの意がある。『日本書紀』の「書紀」の意味も納得できた。

確かに、「木の国」には、素朴、粗野、未開の風も感じられ、それよりも「紀伊の国」の方に文明の香りがあるとしたのであろう。「好字を撰」んだ和銅という年号の時代は、平城京に遷都し、古事記、日本書紀、風土記などを作成して、新しい文明国家づくりが行われた時代であった。文明とは即ち、儒教的礼節の秩序が整う世のことである。「やまと(のくに)」も、「大倭(国)」から「大和(国)」と表記されるようになった。「倭」よりも「和」という漢字を良しとしたのだ。

だが、「大和」は良いとして、私的には「木の国」にも捨てがたい懐かしさを感じる。

★ ★ ★

<和歌山電鐵 (鉄)貴志川線と紀の国の「三社参り」>

和歌山市周辺では、初詣のとき、「西国三社参り」をするらしい。その三社のうちの二社は紀の国の一の宮だという。

そういうことを、いつ、何によって知ったのか忘れてしまったが、ずっと三社参りをしてみたいと思っていた。

三社は和歌山電鐵 (今も「鐵」という字だ) の貴志川線というローカル鉄道の沿線にあるらしい。

お天気の良い早春のころ、コトコトと走るローカル鉄道に乗り、駅からは軽いウォーキングで、まだ見ぬ神の森を訪ねて回る。大和国の歴史ある大寺もよいが、ローカル線に乗って神社巡りをするのもなかなかよいではないか 。

。

それに、司馬遼太郎『街道をゆく32』の「紀ノ川流域」に、三社のうちの一つである日前宮のことが出てくる。

和歌山電鐵の貴志川線は、JRの和歌山駅と紀の川市の貴志駅の間14.3キロを、14駅、30分少々でつなぐのどかな鉄道である。ワンマンカーで、駅の多くも無人駅のようだ。

南海電鉄から赤字路線として切り離され、県や市の助成と、地域住民の協力、そして何よりも経営努力があって、今日まで運営されてきた。少しずつ増益してきたが、それでも黒字になったことはないそうだ 。

。

北陸新幹線が開通したとニュースで見ても、乗ってみたいとは思わない。年を取ると、速いだけの新幹線よりも、貴志川線のようなローカル鉄道に乗って、少しでも地域を応援したくなる。

鉄道の話はこれぐらいにして、西国三社とは、和歌山駅を出発して2つ目の駅で降りる日前宮(ニチゼングウ)、4つ目の駅で降りる竈山(カマヤマ)神社、そして8番目の駅で降りる伊太祁曽(イタキソ)神社のことである。漢字も難しいしが、読むのも厄介だ。ただ、遠いいにしえから吹いてくる風を感じる。

三社を回るのに日帰りでは気持ちがあわただしい。それで、和歌山市内のホテルに1泊し、翌日の午前は和歌山城を歩いてみることにした。

あとは2週間天気予報をにらんで、ウィークデイの4月1日、2日と決め、お城近くのホテルを予約した。

★

<神々は森(杜)に遊ぶ>

天王寺からJR阪和線に乗って和歌山駅へ。駅前のコインロッカーに荷物を預け、乗り降り自由の1日券を買って、貴志川線のホームへ上がった。

(和歌山駅の貴志川線ホーム)

ホームには「いちご電車」が入っていた。

(車 内)

車内は、木の国らしく、木造り感がある。

発車して2駅目。わずか5分で、「日前宮」駅に到着した。

神社はすぐ目の前だ。

日前宮のことは司馬遼太郎『街道をゆく32』の「紀ノ川流域」の中に、「森の神々」というタイトルで登場する。私がこの神宮を訪ねたいと思うようになった動機の一つは司馬さんのこの文章。ゆえに、ここでは司馬さんの文章をもっぱら引用したい。

「伊勢神宮は内宮(ナイクウ)と外宮(ゲクウ)の一対で一つの神宮をなしている。

ここも対の宮である。

ヒノクマノミヤ(日前宮)

クニカカスノミヤ(国懸宮)

あわせて、『日前国懸 (ヒノクマ クニカカス) 神宮』というのだが、土地のひとたちは"ひのくま"という訓みがわずらわしいのか、"にちぜんぐう"とよんでいる。

付近を南海電気(※司馬さんの当時)貴志川線が通っているが、その駅名も『日前宮(ニチゼングウ)』である」。

駅を出て少しゆくと、一の鳥居があった。大きな石の鳥居で、その横の石標に、かつての社格を表した神宮の名が刻まれていた。

(一の鳥居)

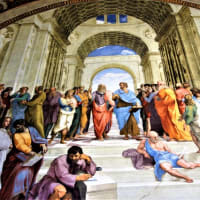

鳥居をくぐって参道をゆくと、高い樹木が生い茂る森の中の道になる。

(日前宮の森)

「信じがたいことだが、これだけの原生林が、和歌山の市内にある」。「おそらく伝説の神代から手つかずの原生林にちがいない」。

「古語でいう"森(杜)"は、神がよりつく樹々が高くむらがる場所のことなのである。つまりは、森は神の場(ニワ)だった」。

ちなみに国語辞典でも古語辞典でも、「森(杜)」には意味が①②と二つ書かれている。

例えば、『言泉』(小学館)には、「①樹木が多くこんもり茂った所。②神社などのある神域で、神霊の寄りつく樹木が高く群がり立った所」とある。

古代の人々は、神々は、建物の中ではなく、樹木が高く群がる所に降臨すると考えてきた。そうであれば、境内の樹木を伐採してしまったら、もはや、そこは神社でなくなってしまう。

「古代、紀ノ川下流で稲作を展開したひとびとは、神々の憑代(ヨリシロ)の森をあちこちにのこして神の場(ニワ)とした。

そのうち、紀ノ国ぜんたいの神の場としてこの森をのこし、木綿(ユウ)や幣(ヌサ)などをかけて斎(イツ)きまつったのである。

古神道を知るには、書物を読むよりもこの森にくるといい」。

「木綿(ユウ)や幣(ヌサ)などをかけて斎(イツ)きまつった」とある。

古代、「ゆう」に「木綿」の字を当てたが、「木綿(モメン)」ではない。モメンが伝わってくるのはずっと後世のことで、それ以前は、麻を主としつつ、様々な植物を利用して糸をより布を織った。

万葉集のよく知られた歌、

多摩川に さらす手作り さらさらに なにぞこの子の ここだかなしき(万・東歌・相聞・巻14の3373)

どうしてあの娘への思いが日々募り、こんなに愛しく思えるのだろう

「多摩川に さらす手作り 」は「さらさら」を導く序詞で、「さらさら」は川瀬の音と、「さらに」という副詞を掛けている。娘たちが家族の着る布を織るために、麻を川にさらす作業をしている。この娘たちの中の誰かを恋しく思っているのだ。古代において、衣食住の全ては自給自足。衣を作るにも、大変な労働、手間暇が必要だった。

ゆう(木綿)は、楮(コウゾ)の木の皮を剥いで、蒸し、水にさらして白色にした繊維のこと。祭祀に際しては、幣帛(ヘイハク)として神に供えた。

「幣(ヌサ)」は幣帛(ヘイハク)で、神前に供える紙や、麻、木綿(ユウ)などの糸や布を指す。

森の中、ゆう(木綿)で斎(イツ)けば、そこは神域となり、即ち「神社」となった。社は必要としない。

司馬遼太郎『この国のかたち5』から

「神道に、教祖も教義もない。たとえばこの島々にいた古代人たちは、地面に顔を出した岩の露頭ひとつにも底つ磐根(イワネ)の大きさをおもい、奇異を感じた。畏れを覚えればすぐ、そのまわりを清め、みだりに足を踏み入れてけがさぬようにした。それが、神道だった。

むろん、社殿は必要としない。社殿は、はるかな後世、仏教が伝わってくると、それを見習ってできた風である」。

「古神道というのは、真水のようにすっきりとして平明である。教義などはなく、ただその一角を清らかにしておけば、すでにそこに神が在す(オワス)」。

私たちは神社神道に慣れ、さらに国家神道の一時期も経験した。改めて日本人の心の原初に戻ってみるのも良いことと思う。

神社にお参りに行って、手水舎で身と心を浄め、拝殿で手を合わせるとき、私は拝殿の後ろの本殿に神(神々)を意識することはない。神社でも、寺でも、教会でも、人間が造った、狭く、窮屈で、うす暗い建造物の中に、どうして神(神々)が閉じこもっていなければならないのだろう?? 「社殿は、はるかな後世、仏教が伝わってくると、それを見習って」造られたものである。

私が神社を好きなのは、屋内ではなく、外の自然の空気の中で、晴朗な気分で手を合わせることができるからである。

拝殿の前で目を閉じ、手を合わせれば、森の気配を感じる。鳥の鳴き声、せせらぎの音、頬をなでる風、樹々の梢の揺らめき、木漏れ日 … 。そこに神(神々)はおわす。

その一角を、鳥居や注連縄(シメナワ)で標をつけ、清らかにしておけば、すでにそこに神は在すのである。森(杜)こそが神社である。

拝殿で手を合わせても、祭神の名を唱えることはない。「遠い昔よりここにいらっしゃる神様」に手を合わせる。神に名はない。今、伝わっている神の名は、社殿同様に、人間が歴史的に作ったもので、神がそう名乗ったわけではない。さらに言えば、歴史上、非業の死を遂げた人(菅原道真とか平将門とか)とか英雄(徳川家康とか)が、その森の神であろうはずがない。

神は森羅万象の中におわす。アニミズムではない。あえて言えば汎神論。

ただし、個々の神社に伝わる御由緒(祭神の話)は、この列島に住み、暮らしてきた人々が語り伝えてきた民俗的伝承であるから、大切にする。

人はそれぞれに思い、信じる。以上のことも、私一個の思いに過ぎないので、念のため。

★

<鏡は二度、鋳された>

日前神宮は左へ、國懸神宮は右への案内が立っていた。

左へ進み、まず日前(ヒノクマ)神宮に参拝する。

続いて、また森の中をゆき、國懸(クニカカス)神宮に参拝した。

(國懸神宮)

二つの社は同形だった。

「御由緒」によれば、日前神宮は日前大神(ヒノクマノオオカミ)を主祭神とし、日像(ヒガタノ)鏡をご神体とする。また、国懸神宮は国懸(クニカカスノ)大神を主祭神とし、日矛(ヒボコノ)鏡をご神体とする。

伊勢神宮が、天照大神を祀り、ご神体を八咫(ヤタノ)鏡とするのに相似している。

…… そもそもは神代の時代の話である。古事記と日本書紀で細部が異なるのだが、ミックスして要約すれば、次のようなお話。

高天原で、アマテラスは、弟のスサノオのあまりの乱暴狼藉に怒り、岩屋の中に隠れ籠った。そのため世界は闇夜になる。

八百万の神々は集まり相談した。

まず大きな鏡を鋳造した。次に岩屋の前で焚火をし、桶を伏せた台の上でアメノウズメがセクシーダンスを踊る。神々はやんやの拍手喝采。

何事かとアマテラスが岩戸を少し開け外をのぞいた時、アメノウズメは踊りながら「あなたより素敵な神が現れたから、みなで喜んでいるのです」と言う。その間に、二人の神が岩戸の左右から大鏡を差し出した。アマテラスは鏡に映った自分の姿を見て驚く。すかさず、タジカラヲが岩屋の岩戸を引き開けて、アマテラスの腕をつかんで引っ張り出した。別の神々が岩戸を封印してしまう。

私たちの世代は、子どもの頃に夜伽話に聞いた話だ。

このときの鏡が八咫(ヤタノ)鏡。後に、天孫のニニギノミコトが地上に降りてくるとき、アマテラスの形見として持たされた。天皇家を継承する三種の神器のうちでも、最も大切なものとされる。

ところが、日前宮にはこれを補足する伝承があるというのだ。

高天原で、イシコリドメという鏡作りが鏡を鋳造したとき、一度目にできた鏡に納得がいかず、もう一度作り直して、八咫(ヤタノ)鏡ができた。

そのとき、最初にできた鏡が、日像(ヒガタノ)鏡と日矛(ヒボコノ)鏡なのだという。ニニギノミコトの天孫降臨のとき、八咫(ヤタノ)鏡とともに地上におりてきたそうだ。

こういうわけで、日前宮は、伊勢神宮に相似した神宮として、ずっと尊崇されてきた。

★

<最古の家系のひとつ、紀氏のこと>

『街道をゆく32』に戻る。司馬さんはこの紀行で、日前宮の宮司さんを訪ねられ、宮司家について書かれている。

「宮司は、紀氏である。

『紀』という家系の祖は、はるかに遠い。日本でもっとも古い家系は天皇家と出雲大社の千家氏とそれに紀州日前宮の紀氏であるとされる。

紀氏の遠祖は神武東征のときに従った天道根(アメノミチネノ)命であるといい、またその家系に伝説の武内宿禰(タケウチノスクネ)が入るといわれたりする。私にはせんさくの能力はない」。

ムムムッ !!

!!

私が知る紀氏と言えば、『古今和歌集』の撰者であった紀貫之や紀友則。だが、その時代(平安時代)、藤原氏が圧倒的に勢力を増し、紀氏は中級貴族に過ぎなかった。

しかし、紀氏の家系図を見れば、飛鳥、奈良時代、大臣までは届かないものの、大納言や参議を出した名門貴族であった。

垣間見るように歴史に登場する紀氏の姫がいる。紀諸人(モロヒト)の娘の橡(トチ)姫は、天智天皇の子・志貴皇子と結ばれた。天武系の天皇の時代だったから、天智の子である志貴皇子は重んじられることもなく、また、それゆえ、大津皇子のような不幸にも巻き込まれることなく、皇族の一人として静かな一生を送ったらしい。

石(イハ)そそく 垂水の上の さわらびの 萌え出づる春に なりにけるかも(万・巻8・1418)

岩の上を走り流れる滝のほとりに、なんとわらびが萌え出ているよ 。いつの間にか春になったのだなあ。

。いつの間にか春になったのだなあ。

この清冽な叙景歌には、志貴皇子の人柄が表れているようにも思われる。

だが、その後、天武系の有力な継承者が絶え、志貴皇子と橡(トチ)姫の間に生まれ、その有能さのゆえに重宝されて、ただ実直に職務を果たし既に齢も60を過ぎていた大納言が、突如、天皇に担ぎ上げられた。光仁天皇である。光仁天皇の子が、平安遷都した桓武天皇で、現在の皇統につながっている。

もっと遥かに遡れば、紀氏は、武をもって大王に仕えた名門氏族だったと、何かで読んだことがある。

「樹間に小さな神々の祠がある。『古事記』『日本書紀』に出てくる神々の名もある。…… しかしこの森でしか見ることのない神名もある。…… 森の中に、そういう神々の宮居が、八十余もある。いずれも小さく、すべて苔むしている」。

こういうところも、伊勢神宮に似ている。

そして、そういう中に、天道根(アメノミチネノ)命を祀る小さな摂社もあった。

(天道根命社)

この神宮と神宮の森を守ってきた宮司の遥かな祖、伝説の大王であるカムヤマトイハレビコ(神武天皇)と同時代を生きたとも言われるアメノミチネを祀る杜と社である。

「この森から東方へ二キロほどさかのぼると、… 岩橋(イワセ)丘陵が盛り上がっており、そこに巨大な古墳がある。むかしから、『岩橋千塚』とよばれて、古墳時代の前期から後期にまで及び、その総数は六百基をこえるというが、その主たるものは、紀氏のものであったろう」。

「ともかくも、紀氏の先祖は、この森を斎きつつ紀ノ川下流平野を統べていた古代首長であったことはまぎれもない」。

その古墳群は、今は、和歌山県によって「紀伊風土記の丘」として整備されている。

「七世紀のはじめのことである。そのころ大和政権が大きく成長して、諸国に割拠してそれぞれ君臨していた大豪族の王権を停止した。その代償として、国造の称号と実質をあたえたのである。つまりは、世襲制の地方長官だった」。

古代史の研究は日進月歩で、いわゆる国造制の始まりについても未だ不明のことも多く、確定的なことは言えないようである。しかし、もう少し早い時期から、例えば6世紀初めごろから、全国一斉にではなく、西日本の方、やがて東日本の方へと、一律にではなく置かれていったと考えた方が良いようである。

「国造制は … 七世紀半ばの『大化の改新』によって廃止され、かわって中央官僚が赴任してくる国司の制になった。

国造の廃止にあたって、二国だけ例外が設けられた。出雲の千家氏と紀伊の紀氏である。

この両国が独立性の高い文化をもち、国造家の権力が強大であったということもあったであろう。しかし、そういうことよりも、祭祀権につながることかもしれない。諸国に国造があったころ、その国でのすべての神社の祭祀権は国造にゆだねられていたが、出雲における千家氏、紀伊における紀氏はとくにそういう(神聖首長といもいうべき)性格が濃厚であったため、この二つを例外として存続させたと考えていい」。

「ついでながら、江戸期、紀家は中納言もしくは大納言だった。地上を統べる紀州徳川家の当主もまた中納言もしくは大納言だったから、国主と同格の官位なのである。このあたり、徳川幕府の政治的感覚は味なものといえまいか」。

★ ★ ★

<鎮守の森とふるさとの森づくり>

『街道をゆく32』の中で、司馬さんは日前宮の宮司さんを訪ね歓談されている。

「当代の紀俊武氏は、かつて阪神間で中学教師をしておられた。教育が好きでたまらず、それだけに、紀家伝統の職をつぐのがいやだったという。

なんといっても、森の保護と社殿の補修という、やっかいなことを背負い込むことになるのである。

『父君もどうだったのでしょう。お悩みがなかったように見受けられましたが』『そうじゃないんです。父も若いころは教師で、私と同じように教師が好きで、相続をいやがったそうです』。

私が会ったころの俊嗣翁は、覚悟のほぞを決めてしまわれたあとだったのだろう。

三代前は、紀俊という人で、大正五年、神宮に伝わる古記録を非売品で刊行されたことで知られているが、この祖父君もまた他のことをやりたかった人のようである。

そのあたりが、まことにいい。こういう世襲職に好んでなりたがるのは、かえって俗気があって不適当なのではあるまいか。当代をふくめ、覚悟のほぞをきめた歴世のひとびとが、こんにちまでこの森の清浄を守ってきたのである」。

三代前の方が、この神宮に伝わる古記録を非売品で刊行されたという。そこに、上に記した鏡の伝承のことなども書かれているのであろうか 。

。

それはともかく、宮司さんは、「紀家伝統の職をつぐのがいやだった」「なんといっても、森の保護と社殿の補修という、やっかいなことを背負い込むことになる」から、と言っておられる。

観光客でいつも賑わう一部の裕福な神社やお寺は別格として、全国津津浦浦の神社やお寺の経営はどうなっているのだろう?? その後継者のことも私は心配する。

生態学の世界で国際的に活躍された宮脇昭博士(1928~2021)は、その著『鎮守の森』(新潮文庫)の中で、「私は、単に神社の森だけでなく、ひろく地霊をまつった森という意味で『鎮守の森』という言葉をつかっている」。「『鎮守の森』という言葉は、今、植生学、植物生態学の世界で(学術用語として)、国際的にも通用している」とおっしゃっている。

だが、かつて「神奈川県教育委員会の依頼で(調査したら)、高木、亜高木、低木、下草がそろった、すなわち最低限の森の生態系が維持されているような『鎮守の森』は、たった40であった。かつては2850あった『鎮守の森』が、戦後わずか30年足らずで激減した」とも書いておられる。

以下は、宮脇博士の著『鎮守の森』の中の対談から、適宜、抜き出したものである。対談の相手は、曹洞宗の大管首であられた板橋興宗禅師。曹洞宗の大本山の總持寺は、当時、宮脇先生の協力を得て、寺とその寺域に千年の森をつくるという事業を展開されていた。

<宮脇博士>「鎮守の森は、いわば『ふるさとの木によるふるさとの森』。森の主役となる、その土地に合った木を植える必要があるんです。スギやマツは用材をつくるためによく植えられるようになっただけで、それで森をつくっても長くはもたない。常に人の手による管理が必要で、鎮守の森、千年の森にはならんのです。浜離宮のタブノキの森や白金の自然教育園のシイの森を見ていただけるとわかりやすいのですが、あの200年以上前に植えられた木々は、火事にも地震にも台風にも、戦時中の焼夷弾にも耐えて今でも生き残っているわけですから」。

<板橋禅師>「(明治神宮の森について) 昭和20年の東京大空襲ではきっと焼夷弾の被害に遭ったはずです。100発ぐらいは落っこちたんじゃないですか。明治神宮がスギやマツばかりの森だったら、もう薪小屋へ火をつけたようによく燃えますよ。スギやマツというのは、マッチを擦って火をつけるのは難しいけれども、一度燃え始めたら、もう手がつけられなくなる」。「本殿や社務所の方はやはり空襲の被害に遭ったそうです」。

<宮脇博士>「焼夷弾に耐えたのは、シイ、タブ、カシ、クスといった常緑広葉樹でしょう」。

<板橋禅師>「先生がおっしゃられるように、森の主木が高くて立派になると、その森全体に活気が出てくる。崇高な雰囲気が出てくるんですな。主木がしっかりしているお宮さんやお寺さんは、森全体が『社』を成していて栄えるはずですよ。しかし、逆に言うと、森が廃れれば日本人の宗教心も廃れることになる」。

<宮脇博士>「(外国の教会やモスクと違って) 日本の神社やお寺では、自然の中にさらに木を植えて森閑としたものを求めた。鎮守の森をつくっているんです。これはすごいことですよ。今でも都会の中で唯一残っている森が神社だったりするわけですから」。

<板橋禅師>「もう一つ興味深いのは、寺で住職がいなくなると、すぐに廃れていってしまう。何年か経つとあばら家になる。でもお宮さんは違うのです。神職のいないところは本当に多い。兼務で30社ぐらい持っているなんてザラですからね」。

<宮脇博士>「全国を植生調査でまわったとき、私も神主不在の神社や小さな祠(ホコラ)はよく見ました。しかも管理する人がいないはずなのに、意外に手入れが行き届いている。誰かが当番で補修や掃除をしているんでしょうね」。

<板橋禅師>「心のよりどころである氏神の森を『社』と形容して、そこに神が宿っているという、そういう日本人の信仰があるのです。神様の神ではなく、カタカナで書いた『カミ』。明治以降の神道ではなくて、古代から続くカミへの信仰ですな」。

<宮脇博士>「この国では、自然と宗教は切っても切り離せない関係にある。だからこそ、『鎮守の森』の減少は大問題なのです」。

★

国や地方自治体は特定の宗教組織に肩入れすることはできない。政教分離なのだから当然である。

それはそうなのだが、そこにある国宝や重文の文化財は、もはや半分ぐらいは「公」のものと言ってよいだろう。それらはもはや、一宮司や一住職、或いは、特定宗教組織の「私物」ではない。「公」は、それらを保護し、後世に残していく責務がある。

同じことが、鎮守の森についても言える。

生態系の整った森は、災害の被害を防ぐのにも大いに役立つと宮脇先生は別の著書の中で仰っている。大樹1本は、消防車1台だと。ふるさとの木によるふるさとの森を保護し継承し、或いは、新たに育てていくことは、各地方の自治体の責務の一つである。

パリでは個人の邸宅内の樹木であっても、勝手に伐採してはいけないと条例に定めているという。何でも、「私権」が優先するのではない。民主主義は私権と公権のバランス、ほどよい調和の上に成り立つ。

「鎮守の森」は、国の宝、地域の宝、継承していくべき歴史的な文化遺産。それらを個々の宮司さんや住職さんに丸投げし、市場経済の中に放置するようでは、日本における「公」の精神が問われるというものである。

山野の樹木を伐採して、無機質なソーラーパネルを張り巡らす矛盾を善とするのなら、その罪滅ぼしとして、与野党協力して「鎮守の森」を保護するための法律を作り、美しい日本を後世に継承してほしい。これはかねてからの私の意見である。

この項の終わりに、ささやかな私ごと。

私は、かつて、神社やお寺にお参りに行ったとき、財布の中の1円玉、5円玉、10円玉を探して賽銭箱に投げ込んでいた。そうするものだと思っていた 。それは一種の儀礼の行為であると。しかし、「鎮守の森」のことを知ってから、100円硬貨にするようになった

。それは一種の儀礼の行為であると。しかし、「鎮守の森」のことを知ってから、100円硬貨にするようになった 。時に、お願い事がかなった時などには、お札を入れることも。

。時に、お願い事がかなった時などには、お札を入れることも。

亡き父がまだ元気だったころ、初詣のとき、私の横で賽銭箱にお札を入れていて、びっくりしたことがある。あるとき、ふとそのことを思い出した。私ももう父の年齢は超えた。

また、時に、たまたま参詣した神社仏閣が補修の費用のために募金を募っているような時には、もとより氏子でも檀家でもないけれど、貧者の一灯もするようになった。