米国CDCの週報「MMWR」の最新号にAnaplasma phagocytophilum 輸血感染事例が紹介されています。

食品の安全、感染症の全体像の把握に、トレーサビリティ(さかのぼり調査の可能性)が注目されています。今回の事例ではドナーの血液全体をPCRで調べて把握されたとのことです。

-----------------------------------------------------------------

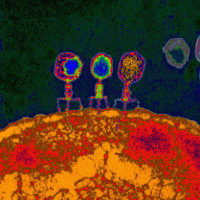

Anaplasma phagocytophilum は偏性寄生性のグラム陰性桿菌で、ヒトがアナプラズマ症をおこす原因となる(これまではエーリキア症とくくられてきた)。

2007年11月にミネソタ州の保健局は入院中の住民がA.phagocytophilum に感染しているという連絡を受けた。

この患者は複数回の輸血を受けており、調査の結果、輸血による感染と考えられた。

過去にも輸血によるアナプラズマ症の報告はあったが、本事例は供血者(ドナー)の検体での確認が行われた初の事例となった。

PCR検査が信頼にたる検査方法ではあるが、献血で提供された血液のスクリーニングを行うのは費用対効果は得られない。

医師は輸血後の急性の血小板減少症、特に発熱を伴う場合はアナプラズマ症の可能性を考え、輸血関連の疑いについて報告をすべきである。

【症例】

患者は68歳男性で、2007年10月12日に膝の乾癬性関節炎の外科治療で入院する3週間前にダニのいる地域を旅行したが、ダニにかまれた記憶はなかった。

手術から数時間後、手術部位から出血をし、INRとPPT上昇を伴う凝固障害となり、フィブリノーゲンと血小板が低下した。

この患者は2度にわたり外科的処置をし、複数回の輸血が行われた。

10月12日から21日までの間に、34単位の赤血球、4単位の血小板、14単位の新鮮凍結血漿の輸血が行われた。また、エンピリカルな治療としてセファゾリン、ピペラシリン/タゾバクタム、バンコマイシン、レボフロキサシンが投与された。

10月18日20日31日のの血液培養は陰性、10月19日25日の尿培養も陰性であった。

10月31日、血小板減少が進行し患者の状態は悪化。血小板は178,000/mm3からは11月5日には54,000/mm3となった。

11月1日に、血圧が低下し尿路感染による発熱症状があったため、レボフロキサシン、ST合剤が3日まで投与された。

入院から22日の11月3日に末梢血スメアにA.phagocytophilumのmorulae(桑実胚)がみられた。

患者の10月15日の血液のスメアを行ったところそのエビデンスはなかった。

11月3-5日の血液において、PCR(DNA)検査でからA.phagocytophilumが確認され(Mayo Medical Laboratory, Minnesota Dep. of Health, CDC)、CDCの調査でIFA(titer1:64)、IgG抗体陽性も確認された。

患者の血小板は11月10日に163,000/mm3まで回復、13日にはリハビリ病棟へと移動。12月3日に退院となった。

11月のはじめに血液センターが59名の供血者の調査を行ったところ64歳女性の血液がPCR・IFA検査でA.phagocytophilum陽性と確認された。この女性が提供しての輸血は10月13日に実施されていた。

女性は献血の前後一ヶ月に発熱などの症状はみられなかった。

In infected persons who are symptomatic, illness onset occurs 5--21 days after a bite from an infected tick. Initial presentation typically includes sudden onset of fever, headache, malaise, and myalgia, often accompanied by thrombocytopenia, leukopenia, and elevated liver transaminases. Severe infections can include prolonged fever, shock, confusion, seizures, pneumonitis, renal failure, hemorrhages, opportunistic infections, and death 〔CDC〕

Anaplasma phagocytophilum Transmitted Through Blood Transfusion --- Minnesota, 2007

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5742a1.htm

ヒトの場合はドキシサイクリンが第一選択薬(妊婦・子どもはリファンピン)

モダンメディア 2008年

http://www.eiken.co.jp/modern_media/backnumber/pdf/MM0805_01.pdf

国内に生息するマダニからのアナプラズマ属菌の検出(IASR2006年2月号)

http://idsc.nih.go.jp/iasr/27/312/dj312d.html

食品の安全、感染症の全体像の把握に、トレーサビリティ(さかのぼり調査の可能性)が注目されています。今回の事例ではドナーの血液全体をPCRで調べて把握されたとのことです。

-----------------------------------------------------------------

Anaplasma phagocytophilum は偏性寄生性のグラム陰性桿菌で、ヒトがアナプラズマ症をおこす原因となる(これまではエーリキア症とくくられてきた)。

2007年11月にミネソタ州の保健局は入院中の住民がA.phagocytophilum に感染しているという連絡を受けた。

この患者は複数回の輸血を受けており、調査の結果、輸血による感染と考えられた。

過去にも輸血によるアナプラズマ症の報告はあったが、本事例は供血者(ドナー)の検体での確認が行われた初の事例となった。

PCR検査が信頼にたる検査方法ではあるが、献血で提供された血液のスクリーニングを行うのは費用対効果は得られない。

医師は輸血後の急性の血小板減少症、特に発熱を伴う場合はアナプラズマ症の可能性を考え、輸血関連の疑いについて報告をすべきである。

【症例】

患者は68歳男性で、2007年10月12日に膝の乾癬性関節炎の外科治療で入院する3週間前にダニのいる地域を旅行したが、ダニにかまれた記憶はなかった。

手術から数時間後、手術部位から出血をし、INRとPPT上昇を伴う凝固障害となり、フィブリノーゲンと血小板が低下した。

この患者は2度にわたり外科的処置をし、複数回の輸血が行われた。

10月12日から21日までの間に、34単位の赤血球、4単位の血小板、14単位の新鮮凍結血漿の輸血が行われた。また、エンピリカルな治療としてセファゾリン、ピペラシリン/タゾバクタム、バンコマイシン、レボフロキサシンが投与された。

10月18日20日31日のの血液培養は陰性、10月19日25日の尿培養も陰性であった。

10月31日、血小板減少が進行し患者の状態は悪化。血小板は178,000/mm3からは11月5日には54,000/mm3となった。

11月1日に、血圧が低下し尿路感染による発熱症状があったため、レボフロキサシン、ST合剤が3日まで投与された。

入院から22日の11月3日に末梢血スメアにA.phagocytophilumのmorulae(桑実胚)がみられた。

患者の10月15日の血液のスメアを行ったところそのエビデンスはなかった。

11月3-5日の血液において、PCR(DNA)検査でからA.phagocytophilumが確認され(Mayo Medical Laboratory, Minnesota Dep. of Health, CDC)、CDCの調査でIFA(titer1:64)、IgG抗体陽性も確認された。

患者の血小板は11月10日に163,000/mm3まで回復、13日にはリハビリ病棟へと移動。12月3日に退院となった。

11月のはじめに血液センターが59名の供血者の調査を行ったところ64歳女性の血液がPCR・IFA検査でA.phagocytophilum陽性と確認された。この女性が提供しての輸血は10月13日に実施されていた。

女性は献血の前後一ヶ月に発熱などの症状はみられなかった。

In infected persons who are symptomatic, illness onset occurs 5--21 days after a bite from an infected tick. Initial presentation typically includes sudden onset of fever, headache, malaise, and myalgia, often accompanied by thrombocytopenia, leukopenia, and elevated liver transaminases. Severe infections can include prolonged fever, shock, confusion, seizures, pneumonitis, renal failure, hemorrhages, opportunistic infections, and death 〔CDC〕

Anaplasma phagocytophilum Transmitted Through Blood Transfusion --- Minnesota, 2007

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5742a1.htm

ヒトの場合はドキシサイクリンが第一選択薬(妊婦・子どもはリファンピン)

モダンメディア 2008年

http://www.eiken.co.jp/modern_media/backnumber/pdf/MM0805_01.pdf

国内に生息するマダニからのアナプラズマ属菌の検出(IASR2006年2月号)

http://idsc.nih.go.jp/iasr/27/312/dj312d.html