生肉のリスクについてもっと何か積極的に行政が介入すべきというコメントがありました。

同時に、商売だから説明なんかしないんじゃないの?という意見もありました。

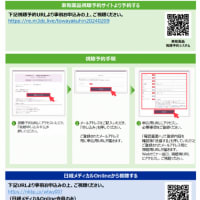

法律で規制するようなことではないので、啓発・広報にかかってくるのですが、東京都の資料

「正しく知ろう 生肉の取り扱い」

の一番最後のページには、お客に何をどう説明すべきかの例があります。

これは意外に重要で、食中毒で健康被害が生じたときに「説明しなかった店の責任だ」といった理屈が賠償問題のなかででてきたりしますので、お店のリスクマネジメントとしても実は重要なのですが、経営者や会社がそこまで知識や意識をもっているかということが課題になります。

もっとも意識が高かったらメニューからはずすことになるのでしょうけれど。

営業停止3日ですむこともありますが、結果としてチェーン企業が倒産するような事例もあります。

よく外国では「Danger, Enter at your own risk」という看板があります。

この先は危険。入るならばあなたの責任で、です。

同時に、商売だから説明なんかしないんじゃないの?という意見もありました。

法律で規制するようなことではないので、啓発・広報にかかってくるのですが、東京都の資料

「正しく知ろう 生肉の取り扱い」

の一番最後のページには、お客に何をどう説明すべきかの例があります。

これは意外に重要で、食中毒で健康被害が生じたときに「説明しなかった店の責任だ」といった理屈が賠償問題のなかででてきたりしますので、お店のリスクマネジメントとしても実は重要なのですが、経営者や会社がそこまで知識や意識をもっているかということが課題になります。

もっとも意識が高かったらメニューからはずすことになるのでしょうけれど。

営業停止3日ですむこともありますが、結果としてチェーン企業が倒産するような事例もあります。

よく外国では「Danger, Enter at your own risk」という看板があります。

この先は危険。入るならばあなたの責任で、です。

「at your own risk」は「危険要素がある選択肢をあなたは取ろうとしているのですよ」という意志決定(decision making)に対する注意喚起であり、日本語の自己責任の語感にある「責任を取りなさい」ではないでしょう。

また、自己決定(選択権の行使)と結末(行為の代償と責任)は、区別することが、リスクコミュニケーションの基本ではないでしょうか。そして、責任(responsible)も、consequence(ある行動を選択したために導かれる結末)と区別整理して語ることも重要であるように感じます。

整理区別して語らないと、リスクコミュニケーションの要点である途中のプロセスにおいて、危険を理解していってもらう、ということができなくなるでしょうから。

キャンピロバクターは意識して診療したら、診療所の現場でもよく目にします。お店で食べて感染した人もあれば、購入した鶏肉を自分で調理しても罹患している人も居て、調理器具を十分洗っているか、箸は焼く箸と食べる箸を分けているか、生肉が触れた野菜はしっかり火を通しているか、など、しつこく聞いています。

それでも問題なさそうな調理の仕方でも、やはりキャンピロバクターだった、と言う人が中にはいて、このような加熱の不十分さが原因としたところなのでしょうか。

私が鶏肉料理をすると、唐揚げも二度揚げして、焼肉の鶏も焦げるくらいに焼くので、子供達には、「お母さんが作ったものの方がおいしい。」と不評です。しかし、あの頻回の下痢と高熱、ギランバレー症候群の恐ろしさを考えたら、どうしても神経質なくらいに火を通しています。子供達も、そうはいいながらも、中が少し赤っぽく見えたら、「おとうさん、これ、大丈夫?」と聞いてきます。

もっと一般のかたに、啓蒙活動は必要なのでしょうね。院内広報誌くらいでは時々書いてはいるのですが。