HPVワクチンについて、メディアの混乱もみています。

(社内に疫学データを読む訓練を終えている方がいたら確認されるといいですよ・・・・)

基本的な整理をしておきますと、取材や報道の切り口が

1)特定の医薬品の有効性や安全性の話

ならば製品ごとに検討が必要ですので、「子宮けいがんワクチン」ではなくて、2価と4価を分けて論じる必要があります。複数のものを、いっしょくたにして否定するつもりで書いている記事をときどきみかけます。

例えば、抗がん剤全否定論のひとは、個別のデータや事情無くだめなものはだめだ、というスタンスになりますが、実際の「医療」としては、個別のケースで病態やフェーズ、事情、本人や家族の考え方等も違うので、安易に一般化するのは難しくなります。

特定の医薬品の安全性や有効性の方法は、それぞれのデータを評価して、です。

2)接種後の有害事象が問題、という記事を書きたいならば、調査方法、1次データなどの確認が必要です。

当然のことながら分母分子が何かの確認も重要です。

下に、自治体の調査結果をもとに整理の方法を紹介します。

3)政策としてワクチンそのものを接種すべきではない、公費にすべきではない、ということなら、費用対効果や、切り捨てることになるメリットの話もあわせて論じる必要があります。

HPVワクチンの場合、そもそも不要じゃないかという人がいます。

目的がHPV感染によって生じる健康問題の軽減であり、究極的には「がん」予防という命が関わる話なのでワクチンが「不要」という言い方は難しいですが、予算がかぎられているので、一定の人の健康リスクは放置してもしかたない、他の方法でカバーしようという考え方はありますし、多くの場合は国や家庭の経済力によってきまってきます。

(個人で、「私は接種しない」というのと意味合いが違います)

このあたりは「政策」の議論であり、そもそも科学=政策ではありませんので、上記のような科学的な数値、疫学データだけでは論じることができません。

多くの先進国で導入に至った経緯を調べることが重要になります。

簡単にいうと、高齢者とは異なる年齢層でのがん、それはライフステージ上、妊娠出産に関わる、幼い子どもがいる世代が発症するという様々な影響を踏まえて導入されています。逆に、承認はしても公費支援のない国もあり、どこで線引きをするかということが政策上の判断です。

4)有効性や安全性,政策とcompensationは別の議論

別にしないと救済が難しくなるから、という背景の理解が大事です。

メディアが好きな「悪いのは○○のせい!けしからん!」路線でいくと、救済を結果的に妨げる危険があります。

(救済には広い意味合いがあるのですが、話をせばめないために限定せずにおきます)

予防接種をした、特定の薬品を飲んだ、特定の食品をとった、、、そのあとにnegativeな健康問題が発生することがあります。関連と因果関係の違いの理解も必要ですが、医薬品による副反応かどうかという因果関係を追求することを最優先にすると、確定的なことを言うことが難しくなります。

よくわからない、判断が難しいものが入ってくる、という前提で、ワクチン接種後の健康問題について経済的な補償をするという考え方があります。

日本をはじめ導入している国がありますが、制度は少しずつ違います。

No-fault compensation following adverse events attributed to vaccination: a review of international programs. Bulletin of the World Health Organization. Looker C, Kelly H. 2011;89:371-378.

米国では1ワクチンあたり0.75ドル(混合ワクチンの場合は種類の分、つまりMMRワクチンの場合は0.75×3ドル)の税金を皆で積立金として負担して運用するという方法がとられています。

定期的なレポートの公開 Vaccine Injury Compensation Reports - 75X8175

たとえば、接種したところが痛い、腫れた、ということは予防接種によるものだと理解しやすいですが、そのことじたいに補償はつきません。

いっぽう、接種して数ヶ月後に○○になった、というような場合、特に医学的に議論が残るところで、その予防接種のせいだと断定することができない場合があります。

これは個別の検討になりますが、そのような場合でも補償の検討が行われています。

この場合に注意が必要なのは、根拠不明なまま、なんでもかんでも特定のワクチンのせいだ、、と言うことです。

多くの場合2週間から1カ月以内に症状は軽快します。

別の要因が関与していることもあります。

そういう前提で整理をしないと、有害事象を並べて混乱していくだけで、本来救済すべき人たちの枠がせばまっていくリスクがあります。

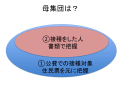

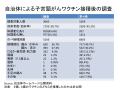

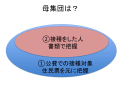

自治体が接種をした人たちの調査をしています。

「体調変化」として幅広く情報を集めています。

分母は接種をした人で、調査用紙が送付されています。

公費支援のために書類(データ)が残っているので発送が可能となります。

接種を最初からしていない人たちもいます。

次に、調査用紙が送られてきて、回答する人としない人がいます。関心がない人、特にいいたいことがない人が回答しない、その逆が回答しやすいというバイアスがあるので、回収率が重要になってきます。

例えば、半分以下の人しか回答していない場合、回答した人、していない人の影響を考える必要がでてきます。

(臨床試験のように、参加者全員が医療機関で問診されデータを回収されるのとは事情が異なってきます)

回答をした人がどのような人たちか、はわかりませんが、今回の医薬品使用後の調査で重要な、そもそも2つあるうちのどちらのワクチンを接種したのかという情報がないといけないのですが、調査をしたいくつかの自治体のうちの2つの調査結果にはその肝心な情報がありませんでした。

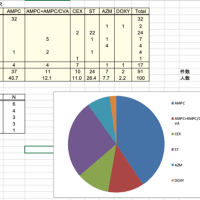

神奈川県の鎌倉市と茅ヶ崎市をみてみます。

鎌倉市の調査結果

茅ヶ崎市の調査結果

それぞれ別に調査をしているのですが、項目がほぼ同じです。

茅ヶ崎のデータには%がありましたが、鎌倉にはなかったので電卓で計算してみました。

ほぼ同じような傾向であります。

ちなみに、両市とも体調変化の項目は1-3回の接種で複数回答でとっていますが、分母は人になっています。

のべ接種回数は、接種回数×人で計算してだしておきました。

臨床試験データでは、7ー8割が報告をする痛みについての評価が過小の印象はありますが、痛みは感じ方の問題やたずね方もあるので(直後に聞いたのかだいぶ立ってから聞いたのか)評価が難しいです。

9割前後は受診をせず様子見で軽快しています(91.5%、87.3%)

調査の時点で症状が継続した人は鎌倉で11事件(この項目は複数回答なので「何人」かわかりません)。

月経不順が6件、注射したところの痛み/かゆみが5件、腫れ/赤み4件、頭痛2件、ほかに1件ずつあるのは だるさ/疲労/脱力/発熱、めまい/手足の痛み/吐き気。

茅ヶ崎は調査時点で症状が継続しているのは23件(1.3%)詳細はwebに公開されていません。

最近のメディア記事

2月14日 神奈川新聞 「体調変化」約4割、子宮頸がんワクチン接種/茅ケ崎

2月24日 朝日新聞 子宮頸がんワクチン接種者調査、回答の4割「体調変化」

他の自治体も調査すれば?という提案記事のようです。

(安全性の議論だとしたら、他のワクチンでも同様にそういったモニタリングや情報公開が必要だということはないのが不思議です)

2月24日 読売新聞 副作用の見解「非科学的」ワクチン接種中止要望

「意見書では、新しい医薬品には既知の知見で説明できない副作用が起きる可能性があるのに、有識者検討会でその点を検討していないなどとし、定期予防接種として接種を行うことを中止するよう求めている」

過去の資料をみるとわかりますが、有識者検討会議では2006年からの海外データ、国内の症例データを含めて検討が行われていますので、それでは不足ということだとすると、あとは何をすれば科学的で、恣意的ではなくなるのでしょうね。

有効性データ等も公表されているワクチンですので、ネガティブ情報だけを見て「定期接種を中止」ということは恣意的じゃないのかという疑問が残ります。

2月24日 WSJ NGOが疫学調査要望=子宮頸がんワクチン

今日と明日、関係の会議がありますので、どのような報道があるのかまた振返ってみたいとおもいます。

海外の話がガーダシルで、国内ではどちらのワクチンの話をしているのかよくわからいなかでの議論もありますので、ぜひ記者会見などで整合性をとっていただきたいとおもいます。

(社内に疫学データを読む訓練を終えている方がいたら確認されるといいですよ・・・・)

基本的な整理をしておきますと、取材や報道の切り口が

1)特定の医薬品の有効性や安全性の話

ならば製品ごとに検討が必要ですので、「子宮けいがんワクチン」ではなくて、2価と4価を分けて論じる必要があります。複数のものを、いっしょくたにして否定するつもりで書いている記事をときどきみかけます。

例えば、抗がん剤全否定論のひとは、個別のデータや事情無くだめなものはだめだ、というスタンスになりますが、実際の「医療」としては、個別のケースで病態やフェーズ、事情、本人や家族の考え方等も違うので、安易に一般化するのは難しくなります。

特定の医薬品の安全性や有効性の方法は、それぞれのデータを評価して、です。

2)接種後の有害事象が問題、という記事を書きたいならば、調査方法、1次データなどの確認が必要です。

当然のことながら分母分子が何かの確認も重要です。

下に、自治体の調査結果をもとに整理の方法を紹介します。

3)政策としてワクチンそのものを接種すべきではない、公費にすべきではない、ということなら、費用対効果や、切り捨てることになるメリットの話もあわせて論じる必要があります。

HPVワクチンの場合、そもそも不要じゃないかという人がいます。

目的がHPV感染によって生じる健康問題の軽減であり、究極的には「がん」予防という命が関わる話なのでワクチンが「不要」という言い方は難しいですが、予算がかぎられているので、一定の人の健康リスクは放置してもしかたない、他の方法でカバーしようという考え方はありますし、多くの場合は国や家庭の経済力によってきまってきます。

(個人で、「私は接種しない」というのと意味合いが違います)

このあたりは「政策」の議論であり、そもそも科学=政策ではありませんので、上記のような科学的な数値、疫学データだけでは論じることができません。

多くの先進国で導入に至った経緯を調べることが重要になります。

簡単にいうと、高齢者とは異なる年齢層でのがん、それはライフステージ上、妊娠出産に関わる、幼い子どもがいる世代が発症するという様々な影響を踏まえて導入されています。逆に、承認はしても公費支援のない国もあり、どこで線引きをするかということが政策上の判断です。

4)有効性や安全性,政策とcompensationは別の議論

別にしないと救済が難しくなるから、という背景の理解が大事です。

メディアが好きな「悪いのは○○のせい!けしからん!」路線でいくと、救済を結果的に妨げる危険があります。

(救済には広い意味合いがあるのですが、話をせばめないために限定せずにおきます)

予防接種をした、特定の薬品を飲んだ、特定の食品をとった、、、そのあとにnegativeな健康問題が発生することがあります。関連と因果関係の違いの理解も必要ですが、医薬品による副反応かどうかという因果関係を追求することを最優先にすると、確定的なことを言うことが難しくなります。

よくわからない、判断が難しいものが入ってくる、という前提で、ワクチン接種後の健康問題について経済的な補償をするという考え方があります。

日本をはじめ導入している国がありますが、制度は少しずつ違います。

No-fault compensation following adverse events attributed to vaccination: a review of international programs. Bulletin of the World Health Organization. Looker C, Kelly H. 2011;89:371-378.

米国では1ワクチンあたり0.75ドル(混合ワクチンの場合は種類の分、つまりMMRワクチンの場合は0.75×3ドル)の税金を皆で積立金として負担して運用するという方法がとられています。

定期的なレポートの公開 Vaccine Injury Compensation Reports - 75X8175

たとえば、接種したところが痛い、腫れた、ということは予防接種によるものだと理解しやすいですが、そのことじたいに補償はつきません。

いっぽう、接種して数ヶ月後に○○になった、というような場合、特に医学的に議論が残るところで、その予防接種のせいだと断定することができない場合があります。

これは個別の検討になりますが、そのような場合でも補償の検討が行われています。

この場合に注意が必要なのは、根拠不明なまま、なんでもかんでも特定のワクチンのせいだ、、と言うことです。

多くの場合2週間から1カ月以内に症状は軽快します。

別の要因が関与していることもあります。

そういう前提で整理をしないと、有害事象を並べて混乱していくだけで、本来救済すべき人たちの枠がせばまっていくリスクがあります。

自治体が接種をした人たちの調査をしています。

「体調変化」として幅広く情報を集めています。

分母は接種をした人で、調査用紙が送付されています。

公費支援のために書類(データ)が残っているので発送が可能となります。

接種を最初からしていない人たちもいます。

次に、調査用紙が送られてきて、回答する人としない人がいます。関心がない人、特にいいたいことがない人が回答しない、その逆が回答しやすいというバイアスがあるので、回収率が重要になってきます。

例えば、半分以下の人しか回答していない場合、回答した人、していない人の影響を考える必要がでてきます。

(臨床試験のように、参加者全員が医療機関で問診されデータを回収されるのとは事情が異なってきます)

回答をした人がどのような人たちか、はわかりませんが、今回の医薬品使用後の調査で重要な、そもそも2つあるうちのどちらのワクチンを接種したのかという情報がないといけないのですが、調査をしたいくつかの自治体のうちの2つの調査結果にはその肝心な情報がありませんでした。

神奈川県の鎌倉市と茅ヶ崎市をみてみます。

鎌倉市の調査結果

茅ヶ崎市の調査結果

それぞれ別に調査をしているのですが、項目がほぼ同じです。

茅ヶ崎のデータには%がありましたが、鎌倉にはなかったので電卓で計算してみました。

ほぼ同じような傾向であります。

ちなみに、両市とも体調変化の項目は1-3回の接種で複数回答でとっていますが、分母は人になっています。

のべ接種回数は、接種回数×人で計算してだしておきました。

臨床試験データでは、7ー8割が報告をする痛みについての評価が過小の印象はありますが、痛みは感じ方の問題やたずね方もあるので(直後に聞いたのかだいぶ立ってから聞いたのか)評価が難しいです。

9割前後は受診をせず様子見で軽快しています(91.5%、87.3%)

調査の時点で症状が継続した人は鎌倉で11事件(この項目は複数回答なので「何人」かわかりません)。

月経不順が6件、注射したところの痛み/かゆみが5件、腫れ/赤み4件、頭痛2件、ほかに1件ずつあるのは だるさ/疲労/脱力/発熱、めまい/手足の痛み/吐き気。

茅ヶ崎は調査時点で症状が継続しているのは23件(1.3%)詳細はwebに公開されていません。

最近のメディア記事

2月14日 神奈川新聞 「体調変化」約4割、子宮頸がんワクチン接種/茅ケ崎

2月24日 朝日新聞 子宮頸がんワクチン接種者調査、回答の4割「体調変化」

他の自治体も調査すれば?という提案記事のようです。

(安全性の議論だとしたら、他のワクチンでも同様にそういったモニタリングや情報公開が必要だということはないのが不思議です)

2月24日 読売新聞 副作用の見解「非科学的」ワクチン接種中止要望

「意見書では、新しい医薬品には既知の知見で説明できない副作用が起きる可能性があるのに、有識者検討会でその点を検討していないなどとし、定期予防接種として接種を行うことを中止するよう求めている」

過去の資料をみるとわかりますが、有識者検討会議では2006年からの海外データ、国内の症例データを含めて検討が行われていますので、それでは不足ということだとすると、あとは何をすれば科学的で、恣意的ではなくなるのでしょうね。

有効性データ等も公表されているワクチンですので、ネガティブ情報だけを見て「定期接種を中止」ということは恣意的じゃないのかという疑問が残ります。

2月24日 WSJ NGOが疫学調査要望=子宮頸がんワクチン

今日と明日、関係の会議がありますので、どのような報道があるのかまた振返ってみたいとおもいます。

海外の話がガーダシルで、国内ではどちらのワクチンの話をしているのかよくわからいなかでの議論もありますので、ぜひ記者会見などで整合性をとっていただきたいとおもいます。