いつものように早朝に目が覚めます。

ホテルの窓から釧路駅前を見ます。

真っ白な霧が辺りを覆っていてロータリー前の建物が霞んでみえます。

本日、最初の目的物件は、釧路製作所に展示されている「雄別炭礦鉄道 8722号機」です。

なぜか釧路の物件の観賞は効率が悪いんです…毎年訪れているのにですね…

8700形は明治末期の蒸気でイギリスの“ノース・ブリティッシュ・ロコモティブ社”で製作され輸入されたものです。

これは従来の蒸機の輸送力を増強する為に、欧米の蒸機を輸入しその技術を導入する為の措置だったようです。

その技術はのちの国産旅客用蒸気の一つの金字塔「8620形」となって開花します。

8700形は“2C”の軸配置の蒸機です。

先輪が2軸、動輪が3軸 の軸配置となります。

この蒸機は当時“過熱式”ボイラー形式が主流となる中で、“飽和式”のボイラーを持つ蒸機であります。

これは、“過熱式”ボイラーの特許をドイツがもつ関係からイギリス製の8700形は“飽和式”を採用していました。

本来ならば、最新鋭の蒸機を輸入して輸送力の増強、技術力の向上を目的とするためには、当然“過熱式”ボイラーを装備した蒸機を選定するのが当然ですが、このあたりは日英同盟の外交関係にあった英国との政治的な絡みがあったようです。

こうした経緯で輸入された8700形は東海道・山陽などの本線で活躍しました。

大正から昭和にかけて本州で活躍した8700形は次々と廃車となり、8721号機、8722号機が北海道雄別炭礦鉄道に譲渡され、1970年には8721号機が廃車処分となり、8700形蒸機はこの「8722号機」のみとなってしまいました。

そして、現在はこうして「釧路製作所」に静態保存されています。

8722号機は「釧路製作所 本社工場管理棟前」に保存・展示されています。

企業の敷地内に展示・保存されている…というアドバンテージは勿論あるでしょうが、愛情深く保存されていることが伝わってくるような展示です。

2014年9月14日は土曜日でありました。

工場は休業のようで人影はありません。

事前に電話であらましは伺っていたので管理棟の2階に向かいますが、やはり社員の方の姿はありません。(…っていうか、そもそも訪問時間が早すぎたのでしょうか? データを見ますと撮影を開始した最初のショットが7時30分頃になっています)

仕方が無いので管理棟を出て、8722号機のところに戻ると社員の方がチャリでやってきました。

「8722号機を見学させて頂きたいのですが、受付の方がいらっしゃらなかったものですから…」と、来意を伝えると、その方は「どうぞ、ご覧になってください」と明るく答えてくださいました。

とても感じのよい対応で嬉しかったです。

そのあと、数人社員と思しき方々が出社してきましたが、こちらを見て「おはようございま~す」と挨拶をしてくださいます。

会社の社員教育が行き届いているのを感じます。

とても気持ちの良い会社です。

株式会社 釧路製作所 は、「橋梁、製缶、クレーン他鉱造物の設計・製作・施行」を行う会社であるとホームページ上に記述されています。

いつものように「公式側」から観賞を始めます。

8722号機の前には雄別鉄道雄別本線の「新釧路」の駅名標が展示されています。

すごく綺麗にペイントされた駅名標で「新品」のような出来栄えです。

フレームにはなぜか「鳥」が二羽止まっています。

何か意味があるのでしょうが、鳥の品種は全く分かりません。

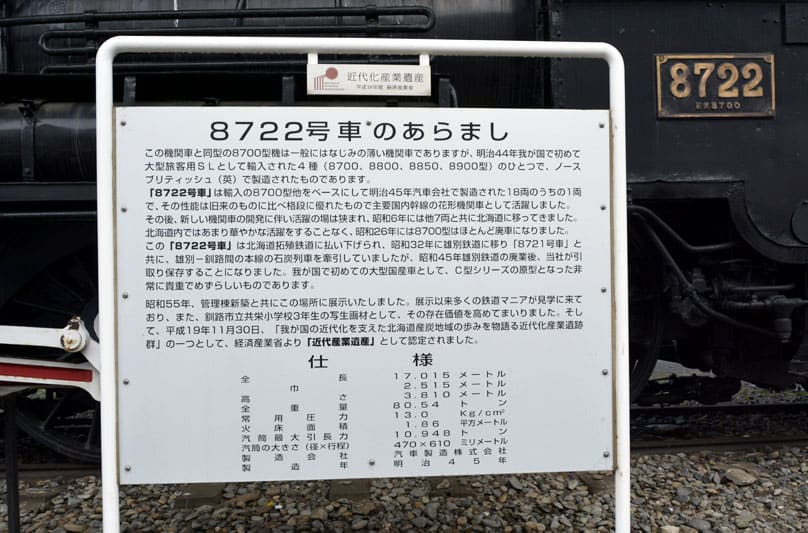

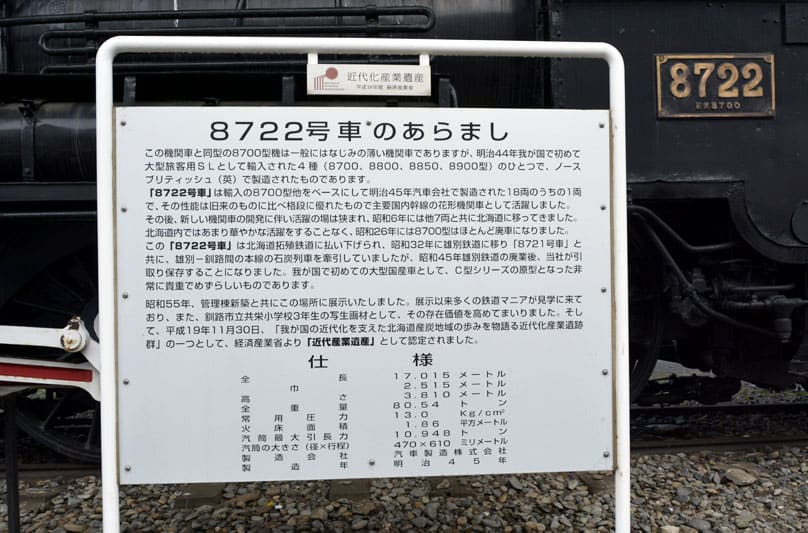

駅名標の隣には近代化産業遺産「8722号車のあらまし」と命題された説明パネルが展示されています。

8722号機の説明は釧路製作所のホームページにも掲載されていますので、こちらから。

8722号機の前には古レールも展示されています。

刻印は…Cammell社のものではないかと想像するのですが…

しかし、最初の文字がどうも“C”ではなくて“D”に見えてしまうのです。

正面のショットはいかにもクラッシックな「明治のSL」の雰囲気です。

煙室扉はフラットでいかにも“ウエスタン”な印象です。

8722号機前の「来客車」用の駐車スペースに駐車中のオデ君が写っています。

ラインを跨いで舐めた駐車をしていますが、こんなにはみ出しているとは…ちょっと酷いですね。

駅名標の横には「キタキツネ」のオブジェも展示されています。

ランボード上の補機類も昭和の近代蒸機に比べるととてもシンプルです。

オイルポンプは一部配管が取り外されているようにも見えます。

丸く可愛らしい蒸機ドームとその横には安全弁と汽笛とがフライパンみたいなベース上にセット状態になっています。

キャブ窓もいかにも明治の蒸機を思わせるクラッシックなデザインです。

磨き上げられたナンバープレートは「形式8700」の表記も加わるタイプです。

キャブの中も観賞できるようになっています。

ゲージ類も完備しています。

目立つのは、右上にある真新しいゲージです。

ゲージの単位は、Kg/cm となっています。

後から追加されたゲージなのか、新品に交換されたものなのかは分かりませんでした。

テンダー部です。

小樽総合博物館に展示されている「しずか号」のテンダーに似ている気がしました。

後で…「そっか…」と納得しました。

オリジナルの8700形のテンダーは4軸でしたが、これだと東北本線で運用する際に「転車台」に載らないため、後に3軸のテンダーを国産化して製造したためです。

オリジナルの雰囲気を損なわない上手なデザインですが、そのような経緯を知ると、ボイラーとテンダーとのデザインの繋がりに違和感を感じるのですから勝手なものです。

ボイラー部はリベットを多用した製造を物語っている姿をしていますが、後に製造されたテンダー部は「溶接技術」を使った製造のためでしょう、リベット頭などはほとんど見られない“ツルッ”とした外観となっています。

国産3軸テンダーに誇らしく掲げられたナンバープレート。

固定ビスの頭がプラスなのはご愛嬌なのでしょう。

3軸テンダーの足回りが良く見えているショットです。

イコライザーなどは昭和の近代蒸機と代わらない構成になっているように見えます。

明治とか大正の古い蒸機の方がキャブの居住性が良さそうに見えます。

近代の蒸機になるにつれて、ボイラーは巨大になりそれにつれて人間のいるべきスペースは圧迫されていくように感じます。

その時代の設計思想なのでしょうが、生産効率や性能効率が優先で人間の快適性などは殆ど無視のような姿勢を感じます。

2C形式の軸配置が良く分かるショットです。

明治~大正の動輪はスポーク動輪が多いですが、これが本当に格好良いです。

先輪までもスポークですからね。

スポーティー?で軽快な感じです。

昭和の近代機の多くの生産効率重視のディッシュタイプのものよりずっと素敵です。

スポーク動輪のものは生産性も悪いでしょうし、バランス調整なども難しそうですね。

キャブ屋根の庇は…バランス的にオリジナルの庇を延長したのではないでしょうか?

そして、ランボードがキャブ中央辺りからカーブを描くデザインは、8620形や9600形などの大正の蒸機に受け継がれています。

10 1/2 距離標が展示されています。

静態保存機を見て歩いていると、このような脇役的小道具として距離標を一緒に展示しているケースが意外と多く感じられます。

一回りして正面に戻ってきました。

何となく「サッパリ」した感じに見えるのは…ヘッドライトが無いからかも知れません。

JTBパブリッシング社刊「栄光の日本の蒸気機関車」という書籍には8700形の記述があり、イラスト的図面も掲載されています。

そちらには「ヘッドランプ」がしっかりと描かれています。

オリジナルにはきっと「ヘッドランプ」は装備されていたのでしょね。

同じページの写真の8700形 8723号機にはヘッドライトは装備されていませんでした。

8721号機、8722号機が雄別炭礦鉄道に引き継がれたわけですが、8721号機はその後解体廃棄処分となり、残ったのはこの8722号機ただ一両となりました。

9月は秋刀魚の旬の季節です。

美味しい新鮮な秋刀魚の刺身と唯一残された8700形 8722号機の観賞は大変満足度の高いものでした。

ご馳走様でした…ん?

ホテルの窓から釧路駅前を見ます。

真っ白な霧が辺りを覆っていてロータリー前の建物が霞んでみえます。

本日、最初の目的物件は、釧路製作所に展示されている「雄別炭礦鉄道 8722号機」です。

なぜか釧路の物件の観賞は効率が悪いんです…毎年訪れているのにですね…

8700形は明治末期の蒸気でイギリスの“ノース・ブリティッシュ・ロコモティブ社”で製作され輸入されたものです。

これは従来の蒸機の輸送力を増強する為に、欧米の蒸機を輸入しその技術を導入する為の措置だったようです。

その技術はのちの国産旅客用蒸気の一つの金字塔「8620形」となって開花します。

8700形は“2C”の軸配置の蒸機です。

先輪が2軸、動輪が3軸 の軸配置となります。

この蒸機は当時“過熱式”ボイラー形式が主流となる中で、“飽和式”のボイラーを持つ蒸機であります。

これは、“過熱式”ボイラーの特許をドイツがもつ関係からイギリス製の8700形は“飽和式”を採用していました。

本来ならば、最新鋭の蒸機を輸入して輸送力の増強、技術力の向上を目的とするためには、当然“過熱式”ボイラーを装備した蒸機を選定するのが当然ですが、このあたりは日英同盟の外交関係にあった英国との政治的な絡みがあったようです。

こうした経緯で輸入された8700形は東海道・山陽などの本線で活躍しました。

大正から昭和にかけて本州で活躍した8700形は次々と廃車となり、8721号機、8722号機が北海道雄別炭礦鉄道に譲渡され、1970年には8721号機が廃車処分となり、8700形蒸機はこの「8722号機」のみとなってしまいました。

そして、現在はこうして「釧路製作所」に静態保存されています。

8722号機は「釧路製作所 本社工場管理棟前」に保存・展示されています。

企業の敷地内に展示・保存されている…というアドバンテージは勿論あるでしょうが、愛情深く保存されていることが伝わってくるような展示です。

2014年9月14日は土曜日でありました。

工場は休業のようで人影はありません。

事前に電話であらましは伺っていたので管理棟の2階に向かいますが、やはり社員の方の姿はありません。(…っていうか、そもそも訪問時間が早すぎたのでしょうか? データを見ますと撮影を開始した最初のショットが7時30分頃になっています)

仕方が無いので管理棟を出て、8722号機のところに戻ると社員の方がチャリでやってきました。

「8722号機を見学させて頂きたいのですが、受付の方がいらっしゃらなかったものですから…」と、来意を伝えると、その方は「どうぞ、ご覧になってください」と明るく答えてくださいました。

とても感じのよい対応で嬉しかったです。

そのあと、数人社員と思しき方々が出社してきましたが、こちらを見て「おはようございま~す」と挨拶をしてくださいます。

会社の社員教育が行き届いているのを感じます。

とても気持ちの良い会社です。

株式会社 釧路製作所 は、「橋梁、製缶、クレーン他鉱造物の設計・製作・施行」を行う会社であるとホームページ上に記述されています。

いつものように「公式側」から観賞を始めます。

8722号機の前には雄別鉄道雄別本線の「新釧路」の駅名標が展示されています。

すごく綺麗にペイントされた駅名標で「新品」のような出来栄えです。

フレームにはなぜか「鳥」が二羽止まっています。

何か意味があるのでしょうが、鳥の品種は全く分かりません。

駅名標の隣には近代化産業遺産「8722号車のあらまし」と命題された説明パネルが展示されています。

8722号機の説明は釧路製作所のホームページにも掲載されていますので、こちらから。

8722号機の前には古レールも展示されています。

刻印は…Cammell社のものではないかと想像するのですが…

しかし、最初の文字がどうも“C”ではなくて“D”に見えてしまうのです。

正面のショットはいかにもクラッシックな「明治のSL」の雰囲気です。

煙室扉はフラットでいかにも“ウエスタン”な印象です。

8722号機前の「来客車」用の駐車スペースに駐車中のオデ君が写っています。

ラインを跨いで舐めた駐車をしていますが、こんなにはみ出しているとは…ちょっと酷いですね。

駅名標の横には「キタキツネ」のオブジェも展示されています。

ランボード上の補機類も昭和の近代蒸機に比べるととてもシンプルです。

オイルポンプは一部配管が取り外されているようにも見えます。

丸く可愛らしい蒸機ドームとその横には安全弁と汽笛とがフライパンみたいなベース上にセット状態になっています。

キャブ窓もいかにも明治の蒸機を思わせるクラッシックなデザインです。

磨き上げられたナンバープレートは「形式8700」の表記も加わるタイプです。

キャブの中も観賞できるようになっています。

ゲージ類も完備しています。

目立つのは、右上にある真新しいゲージです。

ゲージの単位は、Kg/cm となっています。

後から追加されたゲージなのか、新品に交換されたものなのかは分かりませんでした。

テンダー部です。

小樽総合博物館に展示されている「しずか号」のテンダーに似ている気がしました。

後で…「そっか…」と納得しました。

オリジナルの8700形のテンダーは4軸でしたが、これだと東北本線で運用する際に「転車台」に載らないため、後に3軸のテンダーを国産化して製造したためです。

オリジナルの雰囲気を損なわない上手なデザインですが、そのような経緯を知ると、ボイラーとテンダーとのデザインの繋がりに違和感を感じるのですから勝手なものです。

ボイラー部はリベットを多用した製造を物語っている姿をしていますが、後に製造されたテンダー部は「溶接技術」を使った製造のためでしょう、リベット頭などはほとんど見られない“ツルッ”とした外観となっています。

国産3軸テンダーに誇らしく掲げられたナンバープレート。

固定ビスの頭がプラスなのはご愛嬌なのでしょう。

3軸テンダーの足回りが良く見えているショットです。

イコライザーなどは昭和の近代蒸機と代わらない構成になっているように見えます。

明治とか大正の古い蒸機の方がキャブの居住性が良さそうに見えます。

近代の蒸機になるにつれて、ボイラーは巨大になりそれにつれて人間のいるべきスペースは圧迫されていくように感じます。

その時代の設計思想なのでしょうが、生産効率や性能効率が優先で人間の快適性などは殆ど無視のような姿勢を感じます。

2C形式の軸配置が良く分かるショットです。

明治~大正の動輪はスポーク動輪が多いですが、これが本当に格好良いです。

先輪までもスポークですからね。

スポーティー?で軽快な感じです。

昭和の近代機の多くの生産効率重視のディッシュタイプのものよりずっと素敵です。

スポーク動輪のものは生産性も悪いでしょうし、バランス調整なども難しそうですね。

キャブ屋根の庇は…バランス的にオリジナルの庇を延長したのではないでしょうか?

そして、ランボードがキャブ中央辺りからカーブを描くデザインは、8620形や9600形などの大正の蒸機に受け継がれています。

10 1/2 距離標が展示されています。

静態保存機を見て歩いていると、このような脇役的小道具として距離標を一緒に展示しているケースが意外と多く感じられます。

一回りして正面に戻ってきました。

何となく「サッパリ」した感じに見えるのは…ヘッドライトが無いからかも知れません。

JTBパブリッシング社刊「栄光の日本の蒸気機関車」という書籍には8700形の記述があり、イラスト的図面も掲載されています。

そちらには「ヘッドランプ」がしっかりと描かれています。

オリジナルにはきっと「ヘッドランプ」は装備されていたのでしょね。

同じページの写真の8700形 8723号機にはヘッドライトは装備されていませんでした。

8721号機、8722号機が雄別炭礦鉄道に引き継がれたわけですが、8721号機はその後解体廃棄処分となり、残ったのはこの8722号機ただ一両となりました。

9月は秋刀魚の旬の季節です。

美味しい新鮮な秋刀魚の刺身と唯一残された8700形 8722号機の観賞は大変満足度の高いものでした。

ご馳走様でした…ん?