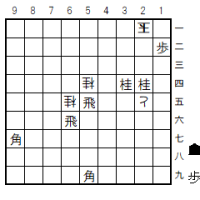

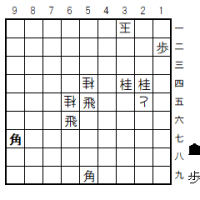

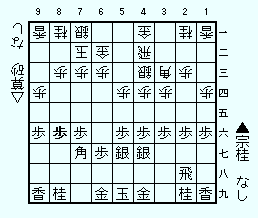

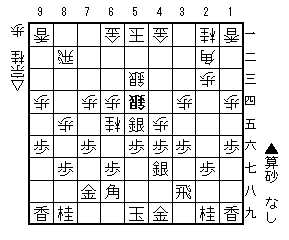

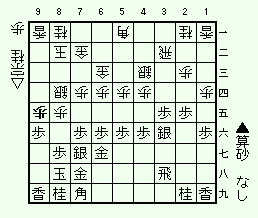

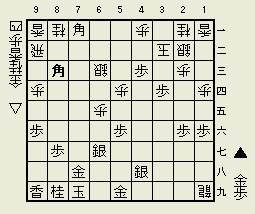

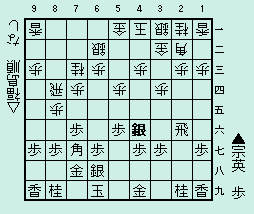

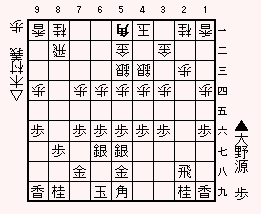

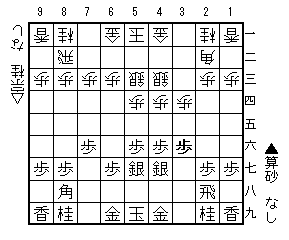

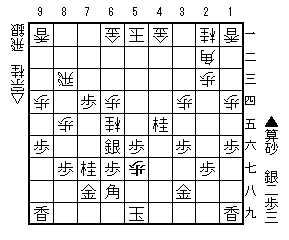

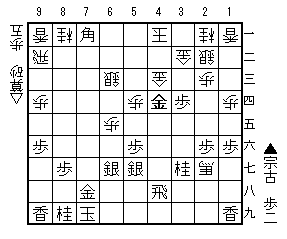

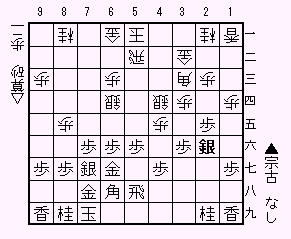

これは1619年の「大橋宗古-本因坊算砂」の対局。図の1七金にて「持将棋」(引き分け)となりました。記録上、史上最初の「持将棋」の将棋がこれ、ということになります。400年ほど前の将棋ですね。

しかしこれ、現代ならもうちょっと指しそうなところ。先手がほんとうにこの後入玉できるかどうか…。

この将棋の棋譜は、後で見て行きます。

今日の記事は、「初代宗桂vs算砂」、「宗古vs算砂」、そして、その後の「将棋の囲いの発展」について書きます。

【初代宗桂vs算砂】

まず、“最古の棋譜”。 「本因坊算砂-初代大橋宗桂」戦。

慶長12年(西暦1607年)6月の将棋で、慶長といえば、関ヶ原の戦いが慶長5年、徳川家康の江戸幕府開府が慶長8年、大阪冬の陣・夏の陣が慶長19年・20年である。この将棋はどこで指されたものか、わかっていないようだ。徳川家康の駿府城か、秀忠の江戸城か。

対局者の年齢は、宗桂が53歳、算砂は49歳。本因坊算砂は囲碁の一世名人であるが、算砂、宗桂、この二人は囲碁と将棋の“両刀使い”である。

江戸時代は「振り飛車」が主流である。この将棋は後手番の初代宗桂が「四間飛車」に振っている。

注目してほしいのは、先手と後手との「二枚の銀の位置」である。江戸時代の将棋はこのように、銀を早く三段目に構えるのが基本的に好きであった。

先手なら「4七、5七、6七」、後手なら「4三、5三、6三」、この位置に“銀を二枚置く”のである。そうすると振り飛車の「美濃囲い」にもなりようがない。そういうわけで、「美濃囲い」は少なかった。

この“最古の将棋棋譜”は(できれば解説を読みながら)盤に並べることをお奨めします。とても面白い内容の将棋です。

これは翌慶長13年、大阪城で豊臣秀頼の御前で披露された対局。「宗桂-算砂」戦。

後手の算砂が「四間」に飛車を振っているが、先手の宗桂も振りたそうである。先手の2六歩は、3手目に突いたものであるが。三段目に二枚の銀を並べる、というのも、このように二段目の通りを良くして、どこにでも振ることができる、ということが魅力だったのだろう。金をなかなか上がらないのが宗桂流です。

ただしこの将棋、後手の右銀は7一に置いたままになっている。これは先手宗桂も振り飛車に転じることを最初から警戒していたということなのかもしれない。

その予想の通り、ここで8六歩から、宗桂は8八飛と「向かい飛車」に転じた。「相振り飛車」である。

その将棋はこうなった。宗桂の陣形は「右雁木」。

後手の算砂は8二銀~9三銀~8四銀と、銀を進出させてきた。算砂はいろいろと攻めのアイデアマンというところがあって、積極的な動きを見せ工夫することが多い。名人宗桂を相手にはうまくいかないことが多いが…。

ここで3五歩から後手が仕掛けた。といってもこれはまず単に歩交換が目的と思われるが、先手の宗桂はこれを手抜きして、逆に攻める。

8四角! 以下、同歩、同飛、3六歩、8三歩、6一玉、8二歩成、5二玉、9一と…。

算砂は8四角を同歩と取ったが、取らないで3六歩のほうがまだチャンスはあったようだ。

先手宗桂の勝ち。

初代名人大橋宗桂の将棋で、残存する棋譜は本因坊算砂との8番がすべてである。この二人はもともと師匠と弟子の関係で、算砂が師匠である。本因坊算砂は、囲碁と将棋、そのどちらにも高度な技をもっていたので、その弟子が多くいて、宗桂もその一人だったが、将棋に関してはこの弟子が師匠を凌駕することとなったのである。

『日本将棋体系1』の勝浦修解説を読みながらこれを書いているが、そこに「現存する8番はすべて振り飛車戦である」と書いてある。

本記事は「矢倉vs雁木」というのがテーマなので、振り飛車を解説してもしかたがないのだが、この宗桂・算砂戦の8つの棋譜の一つに、 “相居飛車っぽい”ものが一つあるので、ここでその将棋を紹介したい。

1615年の対局で、駿府の徳川家康の御前で指したものらしい。(家康は翌年に没する。)

やはり「三段目に銀を二枚」という布陣。お互いにどこに飛車を振るのか、態度を保留している。雰囲気は相振り飛車模様である。

しかしここで後手の宗桂は8四歩と飛車先を突いた。「今日は居飛車でいきますよ」と。対して、先手算砂、7八金。

ということで、本局は「相居飛車風の闘い」となった。結局先手は3八飛と一路飛車を横に動かす。これは「袖飛車」という。勝浦さんはだから本局も“振り飛車”としたのだが、微妙なところで、“相居飛車”に近い感覚の陣形である。

その将棋はこうなりました。後手は3二と5二に金を上がったら「雁木囲い」の完成になるが、このように当時は飛車を横に振る含みを持たせたいようで、金をなかなか上がらない。

先手の陣形は「矢倉」ではないが、矢倉からの変形に見えなくもない。ということで、本局を「矢倉vs雁木」の将棋のルーツと認定して、見ておきたいと思います。

図から、先手の算砂は5五歩。この手は悪い手で、どうも算砂に錯覚があったように思われます。

5五歩、同歩、同銀、6五桂、6八角、4五歩、5六歩、5四銀左。

「雁木」のいいところは、このようにすぐに角が中央に使えるところです。

6六銀、4六歩、同銀、4四銀、7五歩、4五銀右、7四歩、8三飛。

この頃の将棋は、この戦いのように、中央での争いになることを想定して、それに出遅れないように二枚の銀を中央に早く配置するのですね。

4五銀、同銀、7七桂、4六歩、3七桂、4七歩成、4五桂、3八と、同金、5七歩。

4六歩が“決め手”です。4八歩と受けていては、5六銀から、次に5三飛という手もあってどうにもならないので、算砂は3七桂。飛車を取らせてこの桂馬を活用しました。しかし…

5七同銀、8九飛、4八玉、5九銀以下、順調に後手宗桂が勝ちとなりました。

この将棋を「相居飛車のルーツ」としたい。

もう少し、宗桂・算砂戦を見ておきましょう。

先手の算砂が7八飛と「三間飛車」ですが、後手宗桂はそれに7二飛と「袖飛車」で応じます。しかしここで宗桂は6二玉。玉を7一~8二として、2筋の歩を伸ばして2二飛と「向かい飛車」に転じました!

初代宗桂の振り飛車好きがわかると思います。とはいえ、現代の振り飛車とは相当に感覚が違います。序盤から“立体的”な振り飛車ですね。

先手の「囲い」にも注目です。振り飛車だけど「美濃囲い」ではありません。右銀を5七に移動しているため、美濃にはならないわけです。「美濃に組む」というイメージが当時はない。

これは後手宗桂の「三間飛車」ですが、面白いことに、“相矢倉”となっています。「矢倉で引き角」という駒組みがこの時代にすでにあったことが、この将棋で確認できましたね。

初代名人宗桂は、8五歩から8四銀として、9五歩から「端攻め」です。この将棋は、しかし先手の算砂が頑張って逆転、しかし劣勢の後手宗桂の繰り出した桂跳ねの勝負手を算砂が応手を誤り、再逆転、となって後手の宗桂名人が勝っています。

初代大橋宗桂と本因坊算砂の将棋は、実際には何百局と指されているはずですが、残された棋譜は8つ。それは宗桂の7勝、算砂の1勝となっています。

なお、二人はお城で、将棋だけでなく、囲碁対局も行っているのですが、その棋譜は一つも残っていないそうです。なぜなのか、ちょっと謎です。

将棋の棋風は、算砂は工夫することの好きな攻め将棋、宗桂は突然攻めるかと思えば、ゆったりと受けにまわったり、緩急自在という印象です。宗桂の全盛期の将棋をもっと見たい、そういう感想を僕は持ちました。

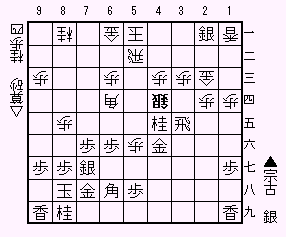

【宗古vs算砂】

次に、「大橋宗古vs本因坊算砂」戦。この二人の棋譜は15番、残っています。

宗古は、初代名人の宗桂の息子で、将棋の名人を継いだ男です。二世名人ということになります。

父の初代宗桂は長生きしました。宗桂が没したのは1634年で、80歳でした。宗古は、宗桂22歳の時の子供である。

宗古・算砂の15番将棋が行われたのは、1619年~1621年のことで、まだ父の名人宗桂も健在である。父の「御城将棋」の仕事を、若い宗古が引き継いだようです。“若い”といっても、このシリーズが始まった時、宗古は44歳だった。算砂のほうはもう59歳。年齢からも、将棋の二世名人であることからも、宗古が勝って当然なのですが、算砂も善戦しています。宗桂との闘いではあまりいいところのなかった算砂ですが、宗古戦では高齢であるにもかかわらず、生き生きとしている印象を受けます。

これは「右香落ち」の対局で、算砂が上手ですが、図の7三銀型が「右香落ち」での“算砂オリジナル”の型。9筋に香車がないことと関連している駒組と思うが、正確な意味はわからない。

この図をここに採り上げたのは、図の「7五歩」の仕掛けを紹介したかったから。これ、算砂が編み出した手筋だったのです。7五同歩と取らせて、6四銀と出る。そして、7四歩には、8四飛と浮く。

宗古との「右香落ち」戦はこのように算砂が7三銀型で戦うので、先に見た「宗桂・算砂戦」とはちょっと雰囲気の違う将棋になっていますね。

この将棋は上手の算砂の勝ち。

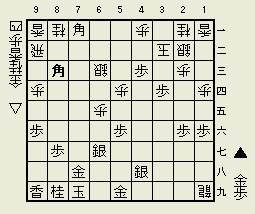

次に、大橋宗古の“はじめての手筋”を紹介します。

「四間飛車」に振って、「6六銀型」をつくる。そして5五歩から5筋の歩を交換する。

左の金を5六まで運び、玉の陣形の整備の後、5五歩と歩を合わせる。

5五同歩、同銀、5四歩、同銀。

5四同銀と取らせて、先手は瞬間、銀損になるが――。

以下、5四同銀に、5五歩で銀を取り戻すことができる。

これは今でもよく使われる四間飛車の技だが、僕のイメージではこれ、大内延介さんがこう指していたという印象があります。 「宗古の時代」からあったのですね!

宗古が勝っています。

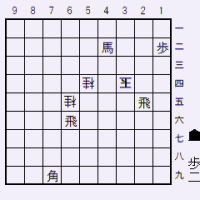

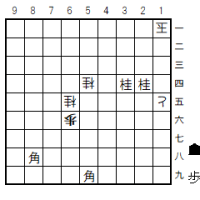

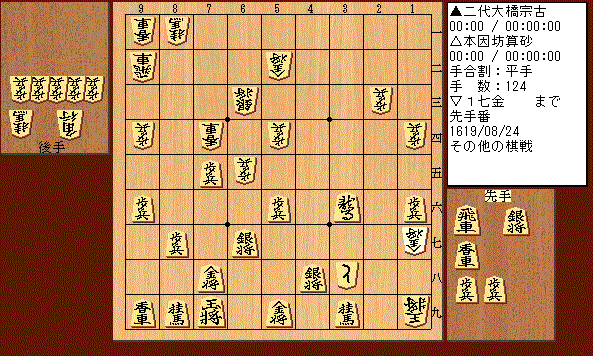

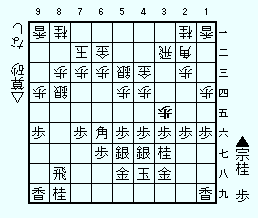

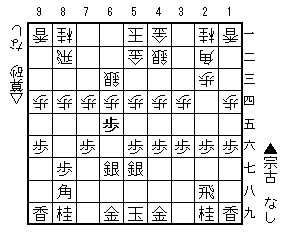

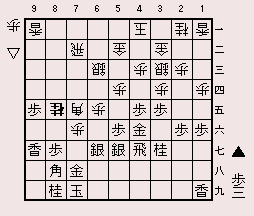

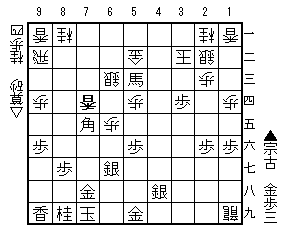

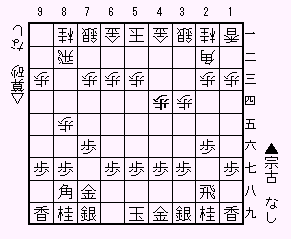

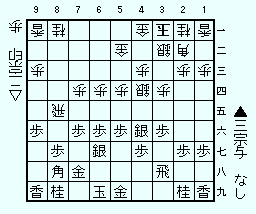

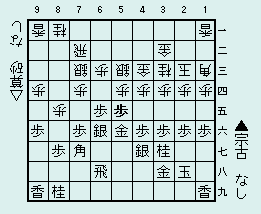

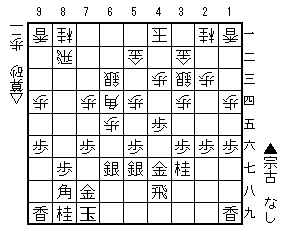

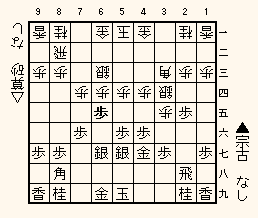

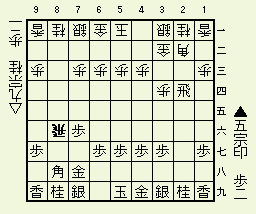

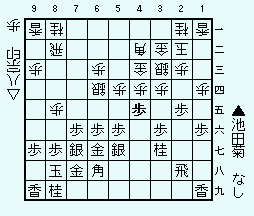

さて、本日メインの将棋です。

京都伏見城にて、将軍徳川秀忠の御前での1619年8月の対局。

▲7六歩 △3四歩 ▲6六歩 △6二銀 ▲7八銀 △6四歩 ▲6七銀 △6三銀

▲5六歩 △5四歩 ▲4八銀 △4二銀 ▲5七銀 △7四歩 ▲4六歩 △4四歩

▲3六歩 △1四歩 ▲1六歩 △8四歩 ▲2六歩 △9四歩 ▲9六歩 △5二金右 ▲6五歩

この二人の将棋も、やはりほとんどは「振り飛車戦」になっていまして、8割以上が振り飛車です。(振り飛車なのかどうか微妙なのもあるためはっきりとは数値化できない。)

ところがこの将棋は、後手算砂が8四歩、先手宗古が2六歩と突いています。どうやら「相居飛車」のようです。

先手の宗古は、6七、5七と二枚の銀を上がって、金の上がっていない「雁木」です。宗桂・算砂戦でよく出てきた形。

そしてここで先手宗古が仕掛けました。6五歩。

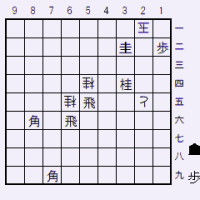

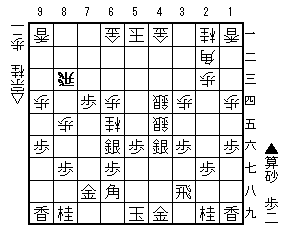

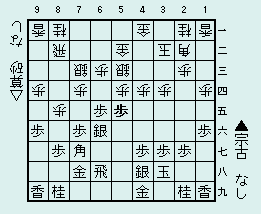

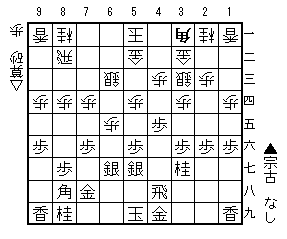

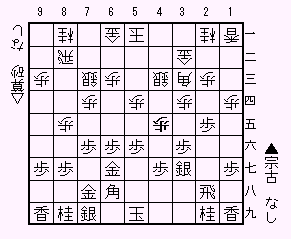

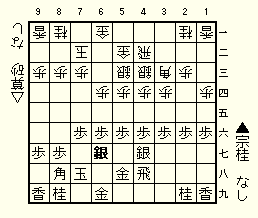

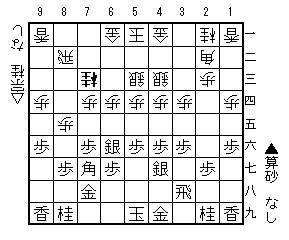

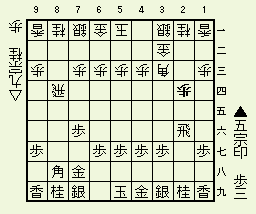

△6五同歩 ▲4五歩 △5三銀 ▲4四歩 △同銀 ▲4五歩 △3三銀

▲3七桂 △3二金 ▲4八飛 △4三歩 ▲7八金 △3一角

こんなふうに、歩を突けばすぐに角を中央に利かせることができる。これが昔、「矢倉」よりも「雁木」が多く用いられた理由の一つでしょう。

6五同歩に、4五歩。これが宗古の狙いでした。

しかし、結果先手は「一歩損」。局面は収まってしまい、これは仕掛けても、先手面白くなかった。

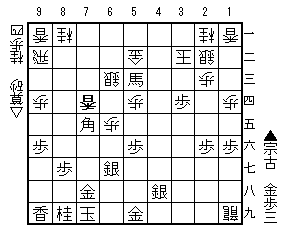

結果的に、後手は「矢倉戦法」になっていますね。 つまり、「矢倉vs雁木」です。

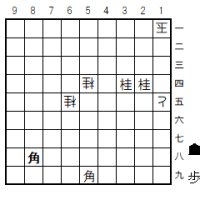

▲3八金 △8五歩 ▲6九玉 △8六歩 ▲同歩 △同角 ▲8七歩 △6四角

▲4七金 △4一玉 ▲7九玉

飛先の歩を交換し、これは後手有利ですね。6四角がまた好形です。

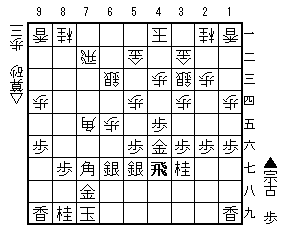

そしてここで後手、チャンスを迎えています。先手宗古の7九玉が悪手でした。(どうも本局の大橋宗古、変調です。)

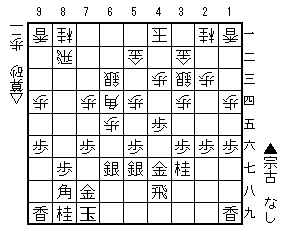

後手が、8六歩、同歩、同角とすれば、8七歩ならば、5九角成と角を成れる。だから8六同角に、4九飛かもしれないが、それには8七歩、同金、5九角成がある。これで将棋はほとんど終わっている。

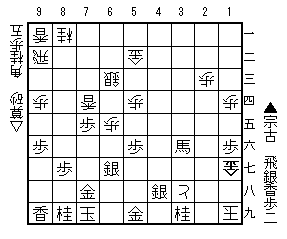

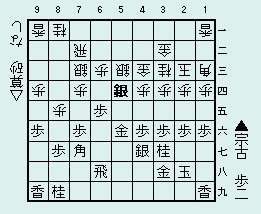

ところが、後手算砂、その決め手を見逃して、7二飛。私らの将棋ではこんなことはよくあるが、名人の対局でこれはちょっと恥ずかしい棋譜ではある。(宗古は8六角には、7七桂とするつもりだったか? それなら先手陣もまだ崩れない。しかし7七桂は、先手の角が使えなくなるので、6四角でやはり後手良し。)

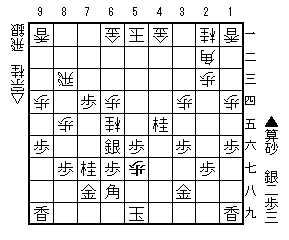

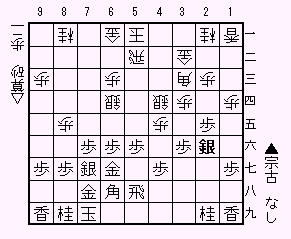

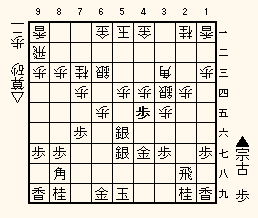

実戦は、△7二飛 ▲7七角 △7五歩 ▲同歩 △同角 ▲7六歩 △6四角

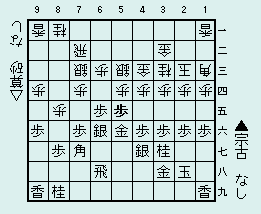

▲4六金 △7五歩 ▲同歩 △同角 ▲4七飛

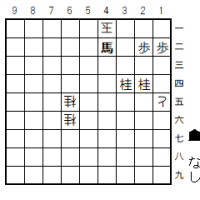

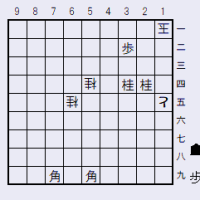

ここでも後手にチャンスがあった。ここは△7六歩と打つところで、これは同銀とは取れないので(同銀は5七角成で先手陣崩壊)、角を引くことになるが、8八角なら、9五歩、同歩、9七歩、同香、9三桂、3五歩、8五桂(参考図ア)と攻める。6八角なら、後手は怖いところがないので、8四角としてあとは6三の銀を進出させていけばよい。これで優勢が確保できていた。

参考図ア

参考図ア

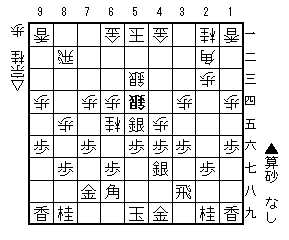

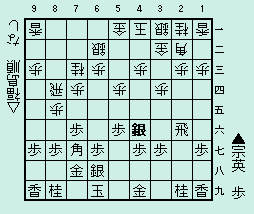

だが、算砂は8二飛。

これで先手の宗古にもチャンスがきた。3五歩からの予定の攻めが間に合うかも、という展開になってきました。

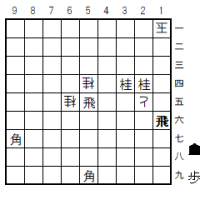

△8二飛 ▲3五歩 △同歩 ▲3四歩 △2二銀 ▲4四歩 △8六歩

▲同歩 △同角 ▲4三歩成 △同金右 ▲8六角 △同飛 ▲8七歩 △8二飛

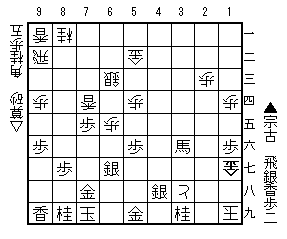

▲3五金 △3八角

算砂の8二飛は、8六歩から角交換をして、この図のように角を打つのが狙いだったようだ。

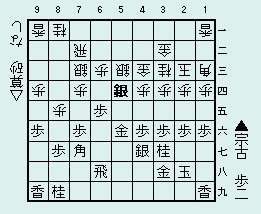

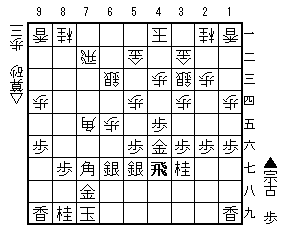

▲4八飛 △2七角成 ▲7一角 △9二飛 ▲4四金、と進む。

これはどっちが勝っているのだろう?

実戦は、先手7一角に9二飛と逃げて4四金(図)と進んだが、9二飛では7二飛もあった。その場合は5三角成、5二銀、6四馬、3六歩と進みそうだが、「形勢不明」。

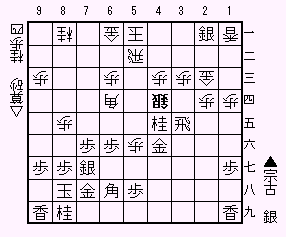

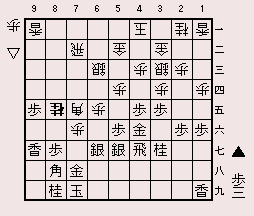

本譜は、図で、後手3七馬。算砂の勝負手。算砂は、“受けよりも攻め”の人である。

実戦の進行は △3七馬 ▲4三金 △4八馬 ▲3二金 △同玉 ▲4八銀 △4九飛

▲5九金 △1九飛成 ▲5三角成 △5二金 ▲8六角 △7五歩 ▲同角 △7四香

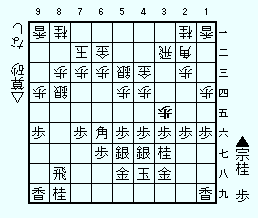

勝浦修解説では、5三角成が疑問手で、これでもつれた。かわりに4三歩なら「先手勝ち」とのこと。

参考図イ

参考図イ

4三歩、4一歩なら、8三角と打つのだそうだ。なるほどなあ。

先手は8六角と、角を繋ぐ手を用意していたが、後手算砂の7五歩、同角、7四香が力を見せた手で、先手を焦らせる。

(しかしソフト「激指」によれば、それでも先手が少し良いようだ。)

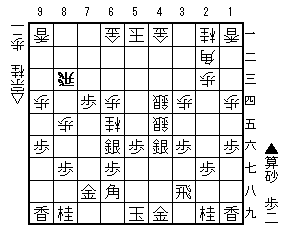

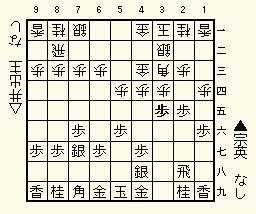

▲3一金 △同銀 ▲同馬 △4三玉 ▲2一馬 △3四玉 ▲3五歩

図の3五歩がまずかったのだ。入玉の“お手伝い”をしてしまった。

ここは単に5七角なら、後手の入玉はできなかっただろう。その場合はまだ戦いは続くが、形勢は先手がやや優勢と思われます。

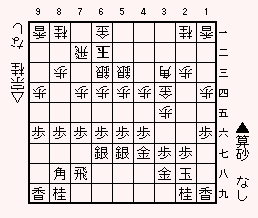

△3五同玉 ▲5七角 △2六玉 ▲7五歩 △3七歩 ▲1一馬 △3八歩成

▲4四馬 △2七玉 ▲4五馬 △3六歩 ▲3九桂 △2八玉 ▲4六角 △2九玉

▲1九角 △同玉 ▲3六馬 △1七金 まで124手で持将棋

指了図

指了図

こうして「持将棋1号局」が生まれました。

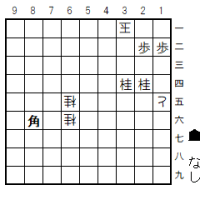

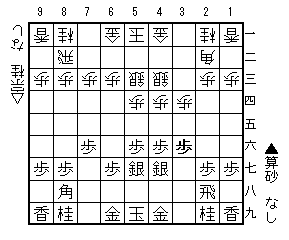

「雁木」に構えて、6五歩という仕掛けは、この二人の他の将棋でも現れています。

6五歩、同歩に、5五歩。

これは後手の3四銀を見て、中央がうすくなった今が仕掛けのチャンスとみたのでしょう。

5五同歩、同角、9二飛、5六銀左、5四歩、8八角、7三桂、2四歩、同歩、4五歩。

後手の3四銀型は、2二飛と「向かい飛車」に構えるのが元からの予定です。この3四銀型の向かい飛車は本因坊算砂の得意戦法。

図以下、2二飛、4四歩、2五歩、4六銀、2六歩、4五銀左、同銀、同銀、2七歩成、5三銀と激しい攻め合いで、これは一気に終盤となりました。 ――勝利したのは算砂です。

この将棋とまったく同じ局面で同じ仕掛けになった将棋もあり、やはりそれは先手が宗古で後手が算砂なのですが、6五歩~5五歩の仕掛けに、今度は後手算砂、同歩とせず、5二飛とまわっています。結果、相中飛車の闘いとなりました。(これもやはり算砂の勝ち。「3四銀型」は算砂にとってゲンのいい戦法ですね。)

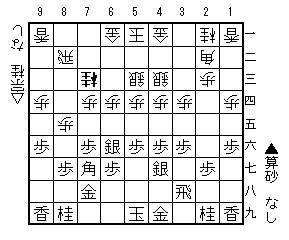

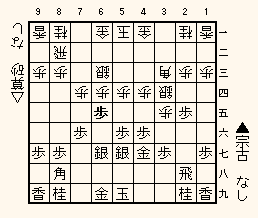

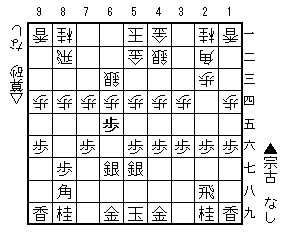

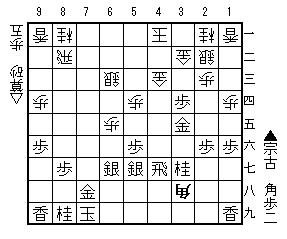

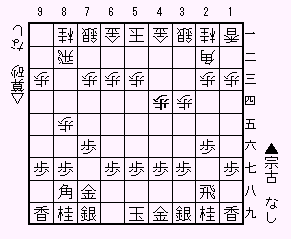

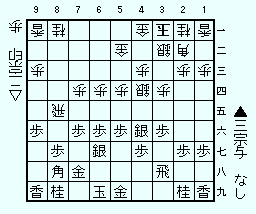

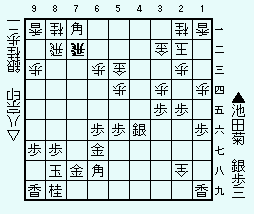

さて、もう一つ、「宗古-算砂」の「相居飛車」の対局を(簡単にですが)見て行きます。

「右香落ち」の将棋です。初手から、8四歩、7六歩、3四歩、2六歩、8五歩、7八金、4四歩という出だしで始まっています。

この時代、8~9割が振り飛車ですので、この出だしは珍しい。初めから先手後手双方が「居飛車で指す」ことを表明しているのが珍しいのです。

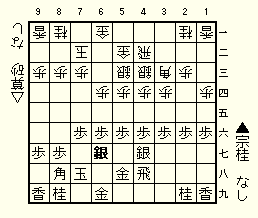

そしてこういう駒組みになりました。

この将棋の駒組みが江戸時代の初期にしては珍しいのは、「銀の位置」を見るとはっきりします。

この記事の最初のほうで、双方が二枚の銀を、先手なら「4七、5七、6七」、後手なら「4三、5三、6三」に序盤で銀を並べたがるのが江戸時代の将棋と紹介しました。

ところが、その法則からこの図は大きくはずれています、「4三銀」の一枚のみがその法則にあてはまりますが、あとの三枚の銀ははずれています。

これは一つには、後手の算砂が「右香落ち」の時には特別に「7三銀型」の算砂流を用いていたことがあります。そしてこの対局では、下手の大橋宗古が「矢倉」を組むという、当時としてはおそらくはレアな作戦に出たからです。だいたい、「右香落ち」であっても、振り飛車で戦うのが下手の常識でしたから、「相居飛車」という戦型がそもそも常道から外れた“力戦”になるのです。

これも「矢倉vs雁木」になんとか当てはまらないでもない、という戦型の将棋です。

そして、このように下手の宗古は「矢倉」を組み上げました。

矢倉にすると、“引き角”になるので、5七銀という形は、角道が渋滞するので使いにくくなる。そこで3七から銀を使うほうがいい。矢倉というのは、角と右銀との使い方がけっこうむつかしく、それが進化の遅れた理由でしょう。

宗古は、2六銀としました。これは次に3五歩からの銀交換を狙っています。それで後手算砂は、4六歩。同歩に、4五歩。“継ぎ歩”の技です。先手からの3五歩がくる前に、算砂が攻めてきた。

後手としては、4一玉としても、6二玉としても、それが有効かどうかわからない。だから「居玉」で戦うことに覚悟を決めた。

この将棋は両者、技の応酬で見ごたえのある中盤が展開されます。

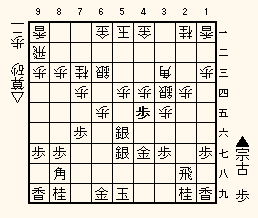

途中を省略しまして、こうなりました。先手が攻めきるか、後手が受けきるか、という勝負。

ここから5三桂成、同銀、8五飛、8二歩、3二銀打と進みます。先手の宗古が細い攻めをつなげられるかどうか、という将棋です。

先手は「矢倉」に入城しており、玉は安全です。しかし攻め駒が不足ぎみ。

こうしてみると、「矢倉に囲う」という戦い方は、現代の「居飛車穴熊」の戦術と思想が似ています。 囲いが完成してしまえば、「雁木」などよりも堅い。だから“攻め”さえ続けることができるなら、勝てる。ただ、角と右の銀の通り道がダブるので、序盤の駒組みに苦労をするが、組んでしまえば後は攻めあるのみ。

最後に勝利したのは、大橋宗古でした。攻めきったのです。

これは「平手」ではなく「右香落ち」ではありましたが、「相居飛車」において、序盤から“「矢倉」に組むぞ”という明確な目的をもって「矢倉」に組んだ、史上最初の将棋と位置付けることができるのでは、と思います。

この対局が15番勝負の15番目の将棋で、結局、算砂の5勝、宗古の9勝、1持将棋、という対戦成績でした。(ただし、うち7局は算砂の「右香落ち」。)

【「囲い」の進化】

初代宗桂、宗古、算砂の時代から、「囲い」がその後どのように進化・発展をしていったかを、おおまかに見ていきます。

[「左美濃」が出現]

三代大橋宗与-二代伊藤宗印 1695年 御城将棋

三代大橋宗与-二代伊藤宗印 1695年 御城将棋

「雁木vs左美濃」です。 1695年頃から「左美濃」が流行りはじめます。

上で述べた「三段目の中央に銀を集める」という古典的作戦からイメージが自由になっていくにつれ、将棋の型が“近代化”していきます。図の後手「左美濃」の「3二銀」がそれに当たります。「雁木」ならばこの銀をさらに4三銀と中央に進めて使うのですが、この場合は「3二」に固定したまま使うという考えです。その発想が“新しい”のです。

「左美濃」は、相手が振り飛車の場合も、相居飛車でも用いられました。

後手の二代宗印(鶴田幻庵)は、後に五世名人を襲位、そして先手の三代宗与はその次の六世名人を襲位した人です。

さらに時代は下ります。七世名人だった三代伊藤宗看が没した1761年から、次の八世名人九代大橋宗桂が名人襲位となる1789年までの28年間、「名人位の空位」がありました。その意味では将棋界の危機だったのですが、この「名人位の空位」の28年間に、将棋の戦術の目覚ましい変化が起きるのです。

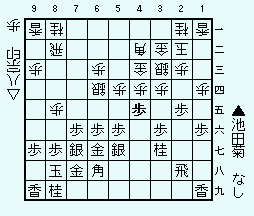

[振り飛車「美濃囲い」の有効性の発見]

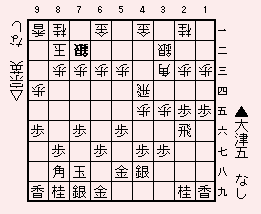

大津五郎左衛門-大橋宗英 1778年

大津五郎左衛門-大橋宗英 1778年

振り飛車での「美濃囲い」は優れているのではないか、と最初に気づいた人は、この大橋宗英かもしれない。(注: どうやら五代伊藤宗印のほうが10年くらい先に気づいていたようで、宗印が「左香落ち」の上手で美濃囲いを使った棋譜がいくつか残っています。)

この人、大橋宗英(大橋分家六代目となる)は1799年に九世名人を襲いますが、この1778年の時には23歳です。当然名前もまだ宗英ではありません。たぶんこれは練習将棋のようなものでしょう。

玉を深く8二玉と囲うのは前から指されていますが、その場合、ずっと、6二銀としたその後で8二玉、そして7二金と囲っていました。

この「美濃囲い」は、1790年頃には、多くの人が真似て採用するようになります。

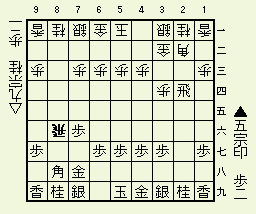

[相掛かり戦法の大発展]

五代伊藤宗印-九代大橋宗桂 1778年 御城将棋

五代伊藤宗印-九代大橋宗桂 1778年 御城将棋

1778年というのは、将棋の戦法の進化に関してとても重要な年です。この時期から「相掛かり」が急激に発展します。(ここでは「横歩取り」も「相掛かり」の一部としてあつかう。)

それ以前の将棋の考え方として、(1)銀を中央に進出させる、(2)飛車を振る場所を決める、この2点がまず「作戦」を決める場合に考慮するポイントでした。基本的には相手か自分かが「飛車を振る」というのがまず前提としてあるのです。

ですから、2六歩、8四歩といきなりずんずん飛車先を突きあう「相掛かり」という戦型は、古くから存在はしていたけれど、めったに指されることがなかった。それがこの時期に急に指す人が複数現れて、研究も盛んになりました。(将棋の好きだった徳川将軍家治もその研究に熱心だった一人で、新戦法「横歩取り4五角」を何度も指している。)

「4つの銀の位置」を見ていただきたい。4つとも、銀は初形の位置のまま動いていない。

この感覚が“新しい”。「初代宗桂-算砂」の時代とは、感覚のえらい違いです。

この図の将棋は、五代伊藤宗印(鳥飼忠七、江戸の饅頭屋の息子で伊藤家の養子に入り五代目を継いだ)と九代大橋宗桂(血筋的には伊藤宗看・看寿兄弟の甥になる、後に八世名人になった)の御城将棋の対局。宗印51歳、宗桂35歳。

この将棋が「相掛かり」となり、先手番の五代宗印は、ここで「3四飛」と“横歩”を取った。

そして後手九代宗桂は――――「3三角!」

「横歩取り3三角戦法」誕生局が、実は1778年のこの御城将棋。

そして図の、この後手九代宗桂の「2四歩」は、つい最近(三か月前)王位戦挑戦者決定戦の「木村一基-千田翔太」戦で千田さんが指して話題になった手です。あの瞬間、江戸時代のこの「横歩取り3三角戦法」誕生局にまで、最新戦法が原点回帰したわけですね。(これを見ただいたいの人は「新しい手だ!」と思ったようですが、僕は江戸時代のこの将棋をよく知っていましたので、「あれを指したか(ニヤリ)」、という感じでした。)

この将棋、「五代宗印-九代宗桂」戦は、観て面白い華やかな熱戦となっています。(宗印勝ち)

これ以降、江戸時代の定跡書では、九代宗桂(八世名人)が指した「2四歩」が定跡の手と認知されて、この3三角戦法も研究されています。

大橋宗英-福島順喜 1776年

大橋宗英-福島順喜 1776年

私たちが今「中原囲い」と呼んでいる囲いもこの頃に誕生しました。図の後手番の福島氏の囲いのことです。この「中原囲い」も、二枚の銀を前進させる、という古い常識から離れて、銀を使わないで「飛角桂歩」で攻める、というのが“新しい”思想です。(昭和の時代にはこの「囲い」はすっかり忘却の彼方へ。1992年=平成4年に中原誠名人が復活させた。)

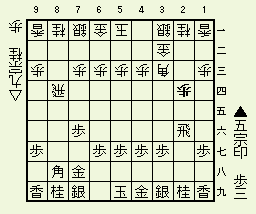

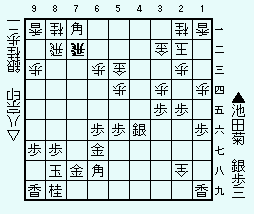

[「矢倉vs左美濃」が大流行]

大橋宗英-井出主税 1778年

大橋宗英-井出主税 1778年

この頃から盛んに指されるようになった戦型がこの「矢倉vs左美濃」の型。

ここでも「4つの銀の位置」をチェックしましょう。やはり例の「中央三段目」のゾーンに進んでくる銀はこの図ではまだ、ゼロですね。(後手の右銀はいずれ5三まで来そうですが。)

この相居飛車での「3三角型左美濃」は、「雁木」と「矢倉」とをミックスしたような囲いです。

3三角型なので、4五歩とこの歩を突けば、角は中央にすぐ働かせることができる。そこは「雁木」と同じ。違うところは、「左美濃」は、4二角と引いて次に3三銀とすれば「矢倉」に変身できるという点です。

ただし3三角型なので、相手に7九角から2四歩で「角交換」を迫られるその覚悟が必要です。先手の方も、その「角交換」をすることが好ましいのかどうかわからず、悩ましい。そういうところも含めて、面白いということで流行ったのでしょう。

「左美濃」という囲いは、すでに上で紹介した通り、1695年に登場してその時期に流行していますが、その頃は「雁木vs左美濃」でした。それも「相居飛車」なので指された局数自体がまだ少ない。

それがこの1778年になると「矢倉vs左美濃」に変わり、これ以後、この戦型の棋譜が急に増えていきます。つまり、「矢倉」への評価がこの頃から徐々に高くなってきているわけです。

このように「相居飛車」の将棋がよく見られるようになり、この時期から研究が進みました。

しかし、とはいっても江戸時代。あくまでも主流はやはり振り飛車だということも忘れてはいけません。希少だった「相居飛車」の将棋が、この時期から、かなり増えた、ということです。

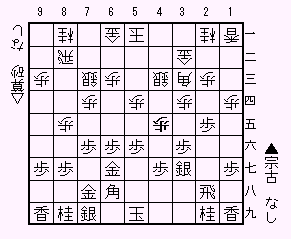

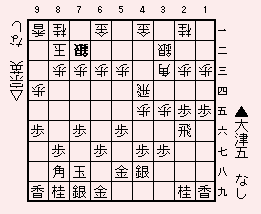

[江戸末期、「相矢倉」が見られるようになる]

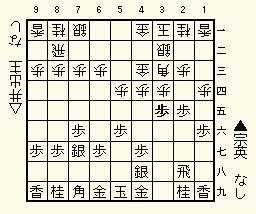

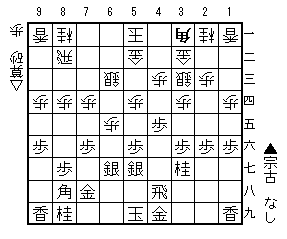

池田菊女-八代伊藤宗印 1838年

池田菊女-八代伊藤宗印 1838年

「組むのがめんどくさいけど、矢倉は堅くて勝ちやすい」と一部の人がだんだん気づいてきたのでしょうか、江戸時代の終わり頃になると「相矢倉」が増えてきました。(1700年代にはまだ見られなかった。)

この将棋は池田菊という女性と、まだ数えで13歳の八代伊藤宗印(上野房次郎、明治12年に54歳で十一世名人を襲う)の対戦だが、“がっぷり四つ”の「相矢倉」である。池田菊の年齢は不明。

この「相矢倉」は、先手は7七角~6八角、後手は3三角~4二角という角の運びで「矢倉」にしている。今とは違う。(今はこうした矢倉の組み方は「ウソ矢倉」と呼ばれる。) この時代の「矢倉」はそのようであった。

その将棋はこうなった。今、先手池田菊の7一角に、後手の宗印(房次郎少年)が「7二飛打!」と打ったところ。これで勝てば「かっこいい!」と絶賛されることになるような飛車打ちだが、この場合はどうも良い手ではなかったようで、ここから先はどうやら先手有利である。

7一角には、平凡に5二飛が正着のようだ。以下、4一銀、5八銀、5二銀成、同金、7二飛、6七銀成、同金、6一金以下、“ねじりあい”の続く互角の戦いになったと思われる。(途中、7二飛のところ、8二飛は、6七銀成、同金、7五桂で後手良しになる。)

実戦は、図の通り「7二飛打」と打った。この狙いは、金を取らせて“二枚飛車”を攻防に利かせて7五桂から勝負、という手だが、7六銀以下、池田菊に落ち着いて対処され、攻め切れなかった。

池田菊が勝利した。

江戸時代、将棋指しの番付というものが発行されており、そこには女性の名前もいくつかあるようです。江戸時代最強の女流棋士はこの池田菊だったらしい。この池田菊、「芝天神前に住んでいる妖しき女」であったとか。

この時期、池田菊と八代宗印(房次郎少年)はもう一局指していて、それは房次郎の勝ちらしい。指しわけ(1勝1敗)である。

[昭和初期、「相掛かり」が主流となる]

大正時代を経て、昭和時代となって、「日本将棋連盟」が設立される。

この時代に戦術の主流となったのは「相掛かり」。

「矢倉」は主流にはならず、むしろ江戸末期よりも減少した。そして「平手の振り飛車」も見られなくなったのがこの時代の大きな特徴です。「香落ち戦」での振り飛車はふつうに指されていましたが、「平手で振り飛車? それはない。」というような風潮に、なぜかなってしまったんですね。(ただし「平手の振り飛車」がまったくなかったということではありません。例えば「南禅寺の決戦 木村義雄-阪田三吉戦 1937年」は阪田の振り飛車でしたね。)

「矢倉」の流行は1950年代、「平手戦」での「振り飛車」の流行は1960年代まで待たなければなりません。

そうしてみると、この大正から昭和20年までのこの時代は、戦術的に偏った、変な時代だったと言えます。「相矢倉」と「(平手戦での)振り飛車」と「横歩取り(3三角など)」が退化して、「相掛かり」のみが極められた特殊な時代です。

大野源一-木村義雄 1943年

大野源一-木村義雄 1943年

この時代は、「相掛かり」でも、銀が前に出ていく激しい将棋が多かったのですが、持久戦もありました。(先手なら6六歩、後手なら4四歩と)角道を止めるのですが、その場合によく採用されたのが、「雁木」です。 ですからこの昭和の戦前期は、「矢倉」よりも「雁木」のほうが多く見られました。

この図は、「相雁木」になった将棋。先手は1950年代にただ一人「(平手戦の)振り飛車」を主戦法として採用するようになった、大野源一さん。戦前はまだ居飛車を指していました。

1943年といえば、大東亜戦争のまっただ中の対局です。

図から、先手の構想は、攻めを主体とするなら、2六角~3七桂~4五歩。あるいは、3八飛から3五歩でこの筋の歩を交換したあと、4七金~3六金と金を前進させる。

「雁木」は駒組みに柔軟性があり、それを生かして第2次の駒組みをするのもある。たとえば、8六歩~8七金~7八玉~7七桂という構想。または、7九玉~8八玉~6八銀~7七銀と、「銀矢倉」に組み変えるというのも、当時よく試された。

この「大野-木村」戦も、お互いに「銀矢倉」へと組み換える将棋となり、結果は木村名人の勝ち。この時期の木村義雄は本当に鬼のように強かったようです。

こうした「相掛かりの相雁木」の戦型は、けっこう指されてはいますが、定跡化される前に、戦争が激しくなり、そのまま戦争が終わって、将棋界も新しい時代を迎えました。戦後は「角換わり」と「矢倉」と「(平手の)振り飛車」の時代となりました。

しかしこれ、現代ならもうちょっと指しそうなところ。先手がほんとうにこの後入玉できるかどうか…。

この将棋の棋譜は、後で見て行きます。

今日の記事は、「初代宗桂vs算砂」、「宗古vs算砂」、そして、その後の「将棋の囲いの発展」について書きます。

【初代宗桂vs算砂】

まず、“最古の棋譜”。 「本因坊算砂-初代大橋宗桂」戦。

慶長12年(西暦1607年)6月の将棋で、慶長といえば、関ヶ原の戦いが慶長5年、徳川家康の江戸幕府開府が慶長8年、大阪冬の陣・夏の陣が慶長19年・20年である。この将棋はどこで指されたものか、わかっていないようだ。徳川家康の駿府城か、秀忠の江戸城か。

対局者の年齢は、宗桂が53歳、算砂は49歳。本因坊算砂は囲碁の一世名人であるが、算砂、宗桂、この二人は囲碁と将棋の“両刀使い”である。

江戸時代は「振り飛車」が主流である。この将棋は後手番の初代宗桂が「四間飛車」に振っている。

注目してほしいのは、先手と後手との「二枚の銀の位置」である。江戸時代の将棋はこのように、銀を早く三段目に構えるのが基本的に好きであった。

先手なら「4七、5七、6七」、後手なら「4三、5三、6三」、この位置に“銀を二枚置く”のである。そうすると振り飛車の「美濃囲い」にもなりようがない。そういうわけで、「美濃囲い」は少なかった。

この“最古の将棋棋譜”は(できれば解説を読みながら)盤に並べることをお奨めします。とても面白い内容の将棋です。

これは翌慶長13年、大阪城で豊臣秀頼の御前で披露された対局。「宗桂-算砂」戦。

後手の算砂が「四間」に飛車を振っているが、先手の宗桂も振りたそうである。先手の2六歩は、3手目に突いたものであるが。三段目に二枚の銀を並べる、というのも、このように二段目の通りを良くして、どこにでも振ることができる、ということが魅力だったのだろう。金をなかなか上がらないのが宗桂流です。

ただしこの将棋、後手の右銀は7一に置いたままになっている。これは先手宗桂も振り飛車に転じることを最初から警戒していたということなのかもしれない。

その予想の通り、ここで8六歩から、宗桂は8八飛と「向かい飛車」に転じた。「相振り飛車」である。

その将棋はこうなった。宗桂の陣形は「右雁木」。

後手の算砂は8二銀~9三銀~8四銀と、銀を進出させてきた。算砂はいろいろと攻めのアイデアマンというところがあって、積極的な動きを見せ工夫することが多い。名人宗桂を相手にはうまくいかないことが多いが…。

ここで3五歩から後手が仕掛けた。といってもこれはまず単に歩交換が目的と思われるが、先手の宗桂はこれを手抜きして、逆に攻める。

8四角! 以下、同歩、同飛、3六歩、8三歩、6一玉、8二歩成、5二玉、9一と…。

算砂は8四角を同歩と取ったが、取らないで3六歩のほうがまだチャンスはあったようだ。

先手宗桂の勝ち。

初代名人大橋宗桂の将棋で、残存する棋譜は本因坊算砂との8番がすべてである。この二人はもともと師匠と弟子の関係で、算砂が師匠である。本因坊算砂は、囲碁と将棋、そのどちらにも高度な技をもっていたので、その弟子が多くいて、宗桂もその一人だったが、将棋に関してはこの弟子が師匠を凌駕することとなったのである。

『日本将棋体系1』の勝浦修解説を読みながらこれを書いているが、そこに「現存する8番はすべて振り飛車戦である」と書いてある。

本記事は「矢倉vs雁木」というのがテーマなので、振り飛車を解説してもしかたがないのだが、この宗桂・算砂戦の8つの棋譜の一つに、 “相居飛車っぽい”ものが一つあるので、ここでその将棋を紹介したい。

1615年の対局で、駿府の徳川家康の御前で指したものらしい。(家康は翌年に没する。)

やはり「三段目に銀を二枚」という布陣。お互いにどこに飛車を振るのか、態度を保留している。雰囲気は相振り飛車模様である。

しかしここで後手の宗桂は8四歩と飛車先を突いた。「今日は居飛車でいきますよ」と。対して、先手算砂、7八金。

ということで、本局は「相居飛車風の闘い」となった。結局先手は3八飛と一路飛車を横に動かす。これは「袖飛車」という。勝浦さんはだから本局も“振り飛車”としたのだが、微妙なところで、“相居飛車”に近い感覚の陣形である。

その将棋はこうなりました。後手は3二と5二に金を上がったら「雁木囲い」の完成になるが、このように当時は飛車を横に振る含みを持たせたいようで、金をなかなか上がらない。

先手の陣形は「矢倉」ではないが、矢倉からの変形に見えなくもない。ということで、本局を「矢倉vs雁木」の将棋のルーツと認定して、見ておきたいと思います。

図から、先手の算砂は5五歩。この手は悪い手で、どうも算砂に錯覚があったように思われます。

5五歩、同歩、同銀、6五桂、6八角、4五歩、5六歩、5四銀左。

「雁木」のいいところは、このようにすぐに角が中央に使えるところです。

6六銀、4六歩、同銀、4四銀、7五歩、4五銀右、7四歩、8三飛。

この頃の将棋は、この戦いのように、中央での争いになることを想定して、それに出遅れないように二枚の銀を中央に早く配置するのですね。

4五銀、同銀、7七桂、4六歩、3七桂、4七歩成、4五桂、3八と、同金、5七歩。

4六歩が“決め手”です。4八歩と受けていては、5六銀から、次に5三飛という手もあってどうにもならないので、算砂は3七桂。飛車を取らせてこの桂馬を活用しました。しかし…

5七同銀、8九飛、4八玉、5九銀以下、順調に後手宗桂が勝ちとなりました。

この将棋を「相居飛車のルーツ」としたい。

もう少し、宗桂・算砂戦を見ておきましょう。

先手の算砂が7八飛と「三間飛車」ですが、後手宗桂はそれに7二飛と「袖飛車」で応じます。しかしここで宗桂は6二玉。玉を7一~8二として、2筋の歩を伸ばして2二飛と「向かい飛車」に転じました!

初代宗桂の振り飛車好きがわかると思います。とはいえ、現代の振り飛車とは相当に感覚が違います。序盤から“立体的”な振り飛車ですね。

先手の「囲い」にも注目です。振り飛車だけど「美濃囲い」ではありません。右銀を5七に移動しているため、美濃にはならないわけです。「美濃に組む」というイメージが当時はない。

これは後手宗桂の「三間飛車」ですが、面白いことに、“相矢倉”となっています。「矢倉で引き角」という駒組みがこの時代にすでにあったことが、この将棋で確認できましたね。

初代名人宗桂は、8五歩から8四銀として、9五歩から「端攻め」です。この将棋は、しかし先手の算砂が頑張って逆転、しかし劣勢の後手宗桂の繰り出した桂跳ねの勝負手を算砂が応手を誤り、再逆転、となって後手の宗桂名人が勝っています。

初代大橋宗桂と本因坊算砂の将棋は、実際には何百局と指されているはずですが、残された棋譜は8つ。それは宗桂の7勝、算砂の1勝となっています。

なお、二人はお城で、将棋だけでなく、囲碁対局も行っているのですが、その棋譜は一つも残っていないそうです。なぜなのか、ちょっと謎です。

将棋の棋風は、算砂は工夫することの好きな攻め将棋、宗桂は突然攻めるかと思えば、ゆったりと受けにまわったり、緩急自在という印象です。宗桂の全盛期の将棋をもっと見たい、そういう感想を僕は持ちました。

【宗古vs算砂】

次に、「大橋宗古vs本因坊算砂」戦。この二人の棋譜は15番、残っています。

宗古は、初代名人の宗桂の息子で、将棋の名人を継いだ男です。二世名人ということになります。

父の初代宗桂は長生きしました。宗桂が没したのは1634年で、80歳でした。宗古は、宗桂22歳の時の子供である。

宗古・算砂の15番将棋が行われたのは、1619年~1621年のことで、まだ父の名人宗桂も健在である。父の「御城将棋」の仕事を、若い宗古が引き継いだようです。“若い”といっても、このシリーズが始まった時、宗古は44歳だった。算砂のほうはもう59歳。年齢からも、将棋の二世名人であることからも、宗古が勝って当然なのですが、算砂も善戦しています。宗桂との闘いではあまりいいところのなかった算砂ですが、宗古戦では高齢であるにもかかわらず、生き生きとしている印象を受けます。

これは「右香落ち」の対局で、算砂が上手ですが、図の7三銀型が「右香落ち」での“算砂オリジナル”の型。9筋に香車がないことと関連している駒組と思うが、正確な意味はわからない。

この図をここに採り上げたのは、図の「7五歩」の仕掛けを紹介したかったから。これ、算砂が編み出した手筋だったのです。7五同歩と取らせて、6四銀と出る。そして、7四歩には、8四飛と浮く。

宗古との「右香落ち」戦はこのように算砂が7三銀型で戦うので、先に見た「宗桂・算砂戦」とはちょっと雰囲気の違う将棋になっていますね。

この将棋は上手の算砂の勝ち。

次に、大橋宗古の“はじめての手筋”を紹介します。

「四間飛車」に振って、「6六銀型」をつくる。そして5五歩から5筋の歩を交換する。

左の金を5六まで運び、玉の陣形の整備の後、5五歩と歩を合わせる。

5五同歩、同銀、5四歩、同銀。

5四同銀と取らせて、先手は瞬間、銀損になるが――。

以下、5四同銀に、5五歩で銀を取り戻すことができる。

これは今でもよく使われる四間飛車の技だが、僕のイメージではこれ、大内延介さんがこう指していたという印象があります。 「宗古の時代」からあったのですね!

宗古が勝っています。

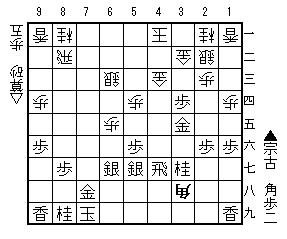

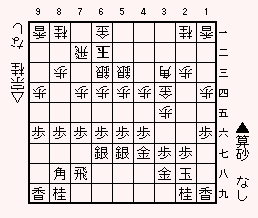

さて、本日メインの将棋です。

京都伏見城にて、将軍徳川秀忠の御前での1619年8月の対局。

▲7六歩 △3四歩 ▲6六歩 △6二銀 ▲7八銀 △6四歩 ▲6七銀 △6三銀

▲5六歩 △5四歩 ▲4八銀 △4二銀 ▲5七銀 △7四歩 ▲4六歩 △4四歩

▲3六歩 △1四歩 ▲1六歩 △8四歩 ▲2六歩 △9四歩 ▲9六歩 △5二金右 ▲6五歩

この二人の将棋も、やはりほとんどは「振り飛車戦」になっていまして、8割以上が振り飛車です。(振り飛車なのかどうか微妙なのもあるためはっきりとは数値化できない。)

ところがこの将棋は、後手算砂が8四歩、先手宗古が2六歩と突いています。どうやら「相居飛車」のようです。

先手の宗古は、6七、5七と二枚の銀を上がって、金の上がっていない「雁木」です。宗桂・算砂戦でよく出てきた形。

そしてここで先手宗古が仕掛けました。6五歩。

△6五同歩 ▲4五歩 △5三銀 ▲4四歩 △同銀 ▲4五歩 △3三銀

▲3七桂 △3二金 ▲4八飛 △4三歩 ▲7八金 △3一角

こんなふうに、歩を突けばすぐに角を中央に利かせることができる。これが昔、「矢倉」よりも「雁木」が多く用いられた理由の一つでしょう。

6五同歩に、4五歩。これが宗古の狙いでした。

しかし、結果先手は「一歩損」。局面は収まってしまい、これは仕掛けても、先手面白くなかった。

結果的に、後手は「矢倉戦法」になっていますね。 つまり、「矢倉vs雁木」です。

▲3八金 △8五歩 ▲6九玉 △8六歩 ▲同歩 △同角 ▲8七歩 △6四角

▲4七金 △4一玉 ▲7九玉

飛先の歩を交換し、これは後手有利ですね。6四角がまた好形です。

そしてここで後手、チャンスを迎えています。先手宗古の7九玉が悪手でした。(どうも本局の大橋宗古、変調です。)

後手が、8六歩、同歩、同角とすれば、8七歩ならば、5九角成と角を成れる。だから8六同角に、4九飛かもしれないが、それには8七歩、同金、5九角成がある。これで将棋はほとんど終わっている。

ところが、後手算砂、その決め手を見逃して、7二飛。私らの将棋ではこんなことはよくあるが、名人の対局でこれはちょっと恥ずかしい棋譜ではある。(宗古は8六角には、7七桂とするつもりだったか? それなら先手陣もまだ崩れない。しかし7七桂は、先手の角が使えなくなるので、6四角でやはり後手良し。)

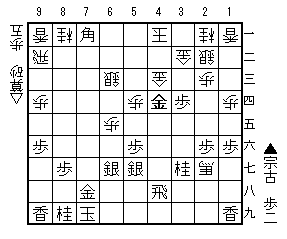

実戦は、△7二飛 ▲7七角 △7五歩 ▲同歩 △同角 ▲7六歩 △6四角

▲4六金 △7五歩 ▲同歩 △同角 ▲4七飛

ここでも後手にチャンスがあった。ここは△7六歩と打つところで、これは同銀とは取れないので(同銀は5七角成で先手陣崩壊)、角を引くことになるが、8八角なら、9五歩、同歩、9七歩、同香、9三桂、3五歩、8五桂(参考図ア)と攻める。6八角なら、後手は怖いところがないので、8四角としてあとは6三の銀を進出させていけばよい。これで優勢が確保できていた。

参考図ア

参考図アだが、算砂は8二飛。

これで先手の宗古にもチャンスがきた。3五歩からの予定の攻めが間に合うかも、という展開になってきました。

△8二飛 ▲3五歩 △同歩 ▲3四歩 △2二銀 ▲4四歩 △8六歩

▲同歩 △同角 ▲4三歩成 △同金右 ▲8六角 △同飛 ▲8七歩 △8二飛

▲3五金 △3八角

算砂の8二飛は、8六歩から角交換をして、この図のように角を打つのが狙いだったようだ。

▲4八飛 △2七角成 ▲7一角 △9二飛 ▲4四金、と進む。

これはどっちが勝っているのだろう?

実戦は、先手7一角に9二飛と逃げて4四金(図)と進んだが、9二飛では7二飛もあった。その場合は5三角成、5二銀、6四馬、3六歩と進みそうだが、「形勢不明」。

本譜は、図で、後手3七馬。算砂の勝負手。算砂は、“受けよりも攻め”の人である。

実戦の進行は △3七馬 ▲4三金 △4八馬 ▲3二金 △同玉 ▲4八銀 △4九飛

▲5九金 △1九飛成 ▲5三角成 △5二金 ▲8六角 △7五歩 ▲同角 △7四香

勝浦修解説では、5三角成が疑問手で、これでもつれた。かわりに4三歩なら「先手勝ち」とのこと。

参考図イ

参考図イ4三歩、4一歩なら、8三角と打つのだそうだ。なるほどなあ。

先手は8六角と、角を繋ぐ手を用意していたが、後手算砂の7五歩、同角、7四香が力を見せた手で、先手を焦らせる。

(しかしソフト「激指」によれば、それでも先手が少し良いようだ。)

▲3一金 △同銀 ▲同馬 △4三玉 ▲2一馬 △3四玉 ▲3五歩

図の3五歩がまずかったのだ。入玉の“お手伝い”をしてしまった。

ここは単に5七角なら、後手の入玉はできなかっただろう。その場合はまだ戦いは続くが、形勢は先手がやや優勢と思われます。

△3五同玉 ▲5七角 △2六玉 ▲7五歩 △3七歩 ▲1一馬 △3八歩成

▲4四馬 △2七玉 ▲4五馬 △3六歩 ▲3九桂 △2八玉 ▲4六角 △2九玉

▲1九角 △同玉 ▲3六馬 △1七金 まで124手で持将棋

指了図

指了図こうして「持将棋1号局」が生まれました。

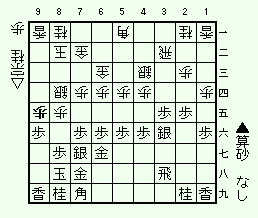

「雁木」に構えて、6五歩という仕掛けは、この二人の他の将棋でも現れています。

6五歩、同歩に、5五歩。

これは後手の3四銀を見て、中央がうすくなった今が仕掛けのチャンスとみたのでしょう。

5五同歩、同角、9二飛、5六銀左、5四歩、8八角、7三桂、2四歩、同歩、4五歩。

後手の3四銀型は、2二飛と「向かい飛車」に構えるのが元からの予定です。この3四銀型の向かい飛車は本因坊算砂の得意戦法。

図以下、2二飛、4四歩、2五歩、4六銀、2六歩、4五銀左、同銀、同銀、2七歩成、5三銀と激しい攻め合いで、これは一気に終盤となりました。 ――勝利したのは算砂です。

この将棋とまったく同じ局面で同じ仕掛けになった将棋もあり、やはりそれは先手が宗古で後手が算砂なのですが、6五歩~5五歩の仕掛けに、今度は後手算砂、同歩とせず、5二飛とまわっています。結果、相中飛車の闘いとなりました。(これもやはり算砂の勝ち。「3四銀型」は算砂にとってゲンのいい戦法ですね。)

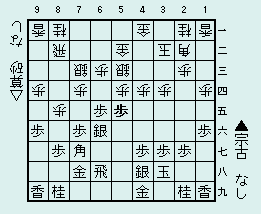

さて、もう一つ、「宗古-算砂」の「相居飛車」の対局を(簡単にですが)見て行きます。

「右香落ち」の将棋です。初手から、8四歩、7六歩、3四歩、2六歩、8五歩、7八金、4四歩という出だしで始まっています。

この時代、8~9割が振り飛車ですので、この出だしは珍しい。初めから先手後手双方が「居飛車で指す」ことを表明しているのが珍しいのです。

そしてこういう駒組みになりました。

この将棋の駒組みが江戸時代の初期にしては珍しいのは、「銀の位置」を見るとはっきりします。

この記事の最初のほうで、双方が二枚の銀を、先手なら「4七、5七、6七」、後手なら「4三、5三、6三」に序盤で銀を並べたがるのが江戸時代の将棋と紹介しました。

ところが、その法則からこの図は大きくはずれています、「4三銀」の一枚のみがその法則にあてはまりますが、あとの三枚の銀ははずれています。

これは一つには、後手の算砂が「右香落ち」の時には特別に「7三銀型」の算砂流を用いていたことがあります。そしてこの対局では、下手の大橋宗古が「矢倉」を組むという、当時としてはおそらくはレアな作戦に出たからです。だいたい、「右香落ち」であっても、振り飛車で戦うのが下手の常識でしたから、「相居飛車」という戦型がそもそも常道から外れた“力戦”になるのです。

これも「矢倉vs雁木」になんとか当てはまらないでもない、という戦型の将棋です。

そして、このように下手の宗古は「矢倉」を組み上げました。

矢倉にすると、“引き角”になるので、5七銀という形は、角道が渋滞するので使いにくくなる。そこで3七から銀を使うほうがいい。矢倉というのは、角と右銀との使い方がけっこうむつかしく、それが進化の遅れた理由でしょう。

宗古は、2六銀としました。これは次に3五歩からの銀交換を狙っています。それで後手算砂は、4六歩。同歩に、4五歩。“継ぎ歩”の技です。先手からの3五歩がくる前に、算砂が攻めてきた。

後手としては、4一玉としても、6二玉としても、それが有効かどうかわからない。だから「居玉」で戦うことに覚悟を決めた。

この将棋は両者、技の応酬で見ごたえのある中盤が展開されます。

途中を省略しまして、こうなりました。先手が攻めきるか、後手が受けきるか、という勝負。

ここから5三桂成、同銀、8五飛、8二歩、3二銀打と進みます。先手の宗古が細い攻めをつなげられるかどうか、という将棋です。

先手は「矢倉」に入城しており、玉は安全です。しかし攻め駒が不足ぎみ。

こうしてみると、「矢倉に囲う」という戦い方は、現代の「居飛車穴熊」の戦術と思想が似ています。 囲いが完成してしまえば、「雁木」などよりも堅い。だから“攻め”さえ続けることができるなら、勝てる。ただ、角と右の銀の通り道がダブるので、序盤の駒組みに苦労をするが、組んでしまえば後は攻めあるのみ。

最後に勝利したのは、大橋宗古でした。攻めきったのです。

これは「平手」ではなく「右香落ち」ではありましたが、「相居飛車」において、序盤から“「矢倉」に組むぞ”という明確な目的をもって「矢倉」に組んだ、史上最初の将棋と位置付けることができるのでは、と思います。

この対局が15番勝負の15番目の将棋で、結局、算砂の5勝、宗古の9勝、1持将棋、という対戦成績でした。(ただし、うち7局は算砂の「右香落ち」。)

【「囲い」の進化】

初代宗桂、宗古、算砂の時代から、「囲い」がその後どのように進化・発展をしていったかを、おおまかに見ていきます。

[「左美濃」が出現]

三代大橋宗与-二代伊藤宗印 1695年 御城将棋

三代大橋宗与-二代伊藤宗印 1695年 御城将棋「雁木vs左美濃」です。 1695年頃から「左美濃」が流行りはじめます。

上で述べた「三段目の中央に銀を集める」という古典的作戦からイメージが自由になっていくにつれ、将棋の型が“近代化”していきます。図の後手「左美濃」の「3二銀」がそれに当たります。「雁木」ならばこの銀をさらに4三銀と中央に進めて使うのですが、この場合は「3二」に固定したまま使うという考えです。その発想が“新しい”のです。

「左美濃」は、相手が振り飛車の場合も、相居飛車でも用いられました。

後手の二代宗印(鶴田幻庵)は、後に五世名人を襲位、そして先手の三代宗与はその次の六世名人を襲位した人です。

さらに時代は下ります。七世名人だった三代伊藤宗看が没した1761年から、次の八世名人九代大橋宗桂が名人襲位となる1789年までの28年間、「名人位の空位」がありました。その意味では将棋界の危機だったのですが、この「名人位の空位」の28年間に、将棋の戦術の目覚ましい変化が起きるのです。

[振り飛車「美濃囲い」の有効性の発見]

大津五郎左衛門-大橋宗英 1778年

大津五郎左衛門-大橋宗英 1778年振り飛車での「美濃囲い」は優れているのではないか、と最初に気づいた人は、この大橋宗英かもしれない。(注: どうやら五代伊藤宗印のほうが10年くらい先に気づいていたようで、宗印が「左香落ち」の上手で美濃囲いを使った棋譜がいくつか残っています。)

この人、大橋宗英(大橋分家六代目となる)は1799年に九世名人を襲いますが、この1778年の時には23歳です。当然名前もまだ宗英ではありません。たぶんこれは練習将棋のようなものでしょう。

玉を深く8二玉と囲うのは前から指されていますが、その場合、ずっと、6二銀としたその後で8二玉、そして7二金と囲っていました。

この「美濃囲い」は、1790年頃には、多くの人が真似て採用するようになります。

[相掛かり戦法の大発展]

五代伊藤宗印-九代大橋宗桂 1778年 御城将棋

五代伊藤宗印-九代大橋宗桂 1778年 御城将棋1778年というのは、将棋の戦法の進化に関してとても重要な年です。この時期から「相掛かり」が急激に発展します。(ここでは「横歩取り」も「相掛かり」の一部としてあつかう。)

それ以前の将棋の考え方として、(1)銀を中央に進出させる、(2)飛車を振る場所を決める、この2点がまず「作戦」を決める場合に考慮するポイントでした。基本的には相手か自分かが「飛車を振る」というのがまず前提としてあるのです。

ですから、2六歩、8四歩といきなりずんずん飛車先を突きあう「相掛かり」という戦型は、古くから存在はしていたけれど、めったに指されることがなかった。それがこの時期に急に指す人が複数現れて、研究も盛んになりました。(将棋の好きだった徳川将軍家治もその研究に熱心だった一人で、新戦法「横歩取り4五角」を何度も指している。)

「4つの銀の位置」を見ていただきたい。4つとも、銀は初形の位置のまま動いていない。

この感覚が“新しい”。「初代宗桂-算砂」の時代とは、感覚のえらい違いです。

この図の将棋は、五代伊藤宗印(鳥飼忠七、江戸の饅頭屋の息子で伊藤家の養子に入り五代目を継いだ)と九代大橋宗桂(血筋的には伊藤宗看・看寿兄弟の甥になる、後に八世名人になった)の御城将棋の対局。宗印51歳、宗桂35歳。

この将棋が「相掛かり」となり、先手番の五代宗印は、ここで「3四飛」と“横歩”を取った。

そして後手九代宗桂は――――「3三角!」

「横歩取り3三角戦法」誕生局が、実は1778年のこの御城将棋。

そして図の、この後手九代宗桂の「2四歩」は、つい最近(三か月前)王位戦挑戦者決定戦の「木村一基-千田翔太」戦で千田さんが指して話題になった手です。あの瞬間、江戸時代のこの「横歩取り3三角戦法」誕生局にまで、最新戦法が原点回帰したわけですね。(これを見ただいたいの人は「新しい手だ!」と思ったようですが、僕は江戸時代のこの将棋をよく知っていましたので、「あれを指したか(ニヤリ)」、という感じでした。)

この将棋、「五代宗印-九代宗桂」戦は、観て面白い華やかな熱戦となっています。(宗印勝ち)

これ以降、江戸時代の定跡書では、九代宗桂(八世名人)が指した「2四歩」が定跡の手と認知されて、この3三角戦法も研究されています。

大橋宗英-福島順喜 1776年

大橋宗英-福島順喜 1776年私たちが今「中原囲い」と呼んでいる囲いもこの頃に誕生しました。図の後手番の福島氏の囲いのことです。この「中原囲い」も、二枚の銀を前進させる、という古い常識から離れて、銀を使わないで「飛角桂歩」で攻める、というのが“新しい”思想です。(昭和の時代にはこの「囲い」はすっかり忘却の彼方へ。1992年=平成4年に中原誠名人が復活させた。)

[「矢倉vs左美濃」が大流行]

大橋宗英-井出主税 1778年

大橋宗英-井出主税 1778年この頃から盛んに指されるようになった戦型がこの「矢倉vs左美濃」の型。

ここでも「4つの銀の位置」をチェックしましょう。やはり例の「中央三段目」のゾーンに進んでくる銀はこの図ではまだ、ゼロですね。(後手の右銀はいずれ5三まで来そうですが。)

この相居飛車での「3三角型左美濃」は、「雁木」と「矢倉」とをミックスしたような囲いです。

3三角型なので、4五歩とこの歩を突けば、角は中央にすぐ働かせることができる。そこは「雁木」と同じ。違うところは、「左美濃」は、4二角と引いて次に3三銀とすれば「矢倉」に変身できるという点です。

ただし3三角型なので、相手に7九角から2四歩で「角交換」を迫られるその覚悟が必要です。先手の方も、その「角交換」をすることが好ましいのかどうかわからず、悩ましい。そういうところも含めて、面白いということで流行ったのでしょう。

「左美濃」という囲いは、すでに上で紹介した通り、1695年に登場してその時期に流行していますが、その頃は「雁木vs左美濃」でした。それも「相居飛車」なので指された局数自体がまだ少ない。

それがこの1778年になると「矢倉vs左美濃」に変わり、これ以後、この戦型の棋譜が急に増えていきます。つまり、「矢倉」への評価がこの頃から徐々に高くなってきているわけです。

このように「相居飛車」の将棋がよく見られるようになり、この時期から研究が進みました。

しかし、とはいっても江戸時代。あくまでも主流はやはり振り飛車だということも忘れてはいけません。希少だった「相居飛車」の将棋が、この時期から、かなり増えた、ということです。

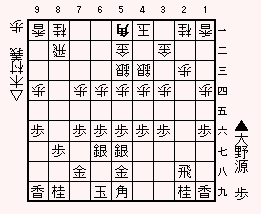

[江戸末期、「相矢倉」が見られるようになる]

池田菊女-八代伊藤宗印 1838年

池田菊女-八代伊藤宗印 1838年「組むのがめんどくさいけど、矢倉は堅くて勝ちやすい」と一部の人がだんだん気づいてきたのでしょうか、江戸時代の終わり頃になると「相矢倉」が増えてきました。(1700年代にはまだ見られなかった。)

この将棋は池田菊という女性と、まだ数えで13歳の八代伊藤宗印(上野房次郎、明治12年に54歳で十一世名人を襲う)の対戦だが、“がっぷり四つ”の「相矢倉」である。池田菊の年齢は不明。

この「相矢倉」は、先手は7七角~6八角、後手は3三角~4二角という角の運びで「矢倉」にしている。今とは違う。(今はこうした矢倉の組み方は「ウソ矢倉」と呼ばれる。) この時代の「矢倉」はそのようであった。

その将棋はこうなった。今、先手池田菊の7一角に、後手の宗印(房次郎少年)が「7二飛打!」と打ったところ。これで勝てば「かっこいい!」と絶賛されることになるような飛車打ちだが、この場合はどうも良い手ではなかったようで、ここから先はどうやら先手有利である。

7一角には、平凡に5二飛が正着のようだ。以下、4一銀、5八銀、5二銀成、同金、7二飛、6七銀成、同金、6一金以下、“ねじりあい”の続く互角の戦いになったと思われる。(途中、7二飛のところ、8二飛は、6七銀成、同金、7五桂で後手良しになる。)

実戦は、図の通り「7二飛打」と打った。この狙いは、金を取らせて“二枚飛車”を攻防に利かせて7五桂から勝負、という手だが、7六銀以下、池田菊に落ち着いて対処され、攻め切れなかった。

池田菊が勝利した。

江戸時代、将棋指しの番付というものが発行されており、そこには女性の名前もいくつかあるようです。江戸時代最強の女流棋士はこの池田菊だったらしい。この池田菊、「芝天神前に住んでいる妖しき女」であったとか。

この時期、池田菊と八代宗印(房次郎少年)はもう一局指していて、それは房次郎の勝ちらしい。指しわけ(1勝1敗)である。

[昭和初期、「相掛かり」が主流となる]

大正時代を経て、昭和時代となって、「日本将棋連盟」が設立される。

この時代に戦術の主流となったのは「相掛かり」。

「矢倉」は主流にはならず、むしろ江戸末期よりも減少した。そして「平手の振り飛車」も見られなくなったのがこの時代の大きな特徴です。「香落ち戦」での振り飛車はふつうに指されていましたが、「平手で振り飛車? それはない。」というような風潮に、なぜかなってしまったんですね。(ただし「平手の振り飛車」がまったくなかったということではありません。例えば「南禅寺の決戦 木村義雄-阪田三吉戦 1937年」は阪田の振り飛車でしたね。)

「矢倉」の流行は1950年代、「平手戦」での「振り飛車」の流行は1960年代まで待たなければなりません。

そうしてみると、この大正から昭和20年までのこの時代は、戦術的に偏った、変な時代だったと言えます。「相矢倉」と「(平手戦での)振り飛車」と「横歩取り(3三角など)」が退化して、「相掛かり」のみが極められた特殊な時代です。

大野源一-木村義雄 1943年

大野源一-木村義雄 1943年 この時代は、「相掛かり」でも、銀が前に出ていく激しい将棋が多かったのですが、持久戦もありました。(先手なら6六歩、後手なら4四歩と)角道を止めるのですが、その場合によく採用されたのが、「雁木」です。 ですからこの昭和の戦前期は、「矢倉」よりも「雁木」のほうが多く見られました。

この図は、「相雁木」になった将棋。先手は1950年代にただ一人「(平手戦の)振り飛車」を主戦法として採用するようになった、大野源一さん。戦前はまだ居飛車を指していました。

1943年といえば、大東亜戦争のまっただ中の対局です。

図から、先手の構想は、攻めを主体とするなら、2六角~3七桂~4五歩。あるいは、3八飛から3五歩でこの筋の歩を交換したあと、4七金~3六金と金を前進させる。

「雁木」は駒組みに柔軟性があり、それを生かして第2次の駒組みをするのもある。たとえば、8六歩~8七金~7八玉~7七桂という構想。または、7九玉~8八玉~6八銀~7七銀と、「銀矢倉」に組み変えるというのも、当時よく試された。

この「大野-木村」戦も、お互いに「銀矢倉」へと組み換える将棋となり、結果は木村名人の勝ち。この時期の木村義雄は本当に鬼のように強かったようです。

こうした「相掛かりの相雁木」の戦型は、けっこう指されてはいますが、定跡化される前に、戦争が激しくなり、そのまま戦争が終わって、将棋界も新しい時代を迎えました。戦後は「角換わり」と「矢倉」と「(平手の)振り飛車」の時代となりました。