いつもお世話様です。

【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。

本日火曜日(2017年10月31日)午後9時時30分から放送しました【YYNewsLiveNo2406】の放送台本です!

【放送録画】69分09秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/415548369

【放送録画】

New!【今日の固定情報】

*【平成のヒットラー】安倍晋三の正体と背後で操る米国支配階級代理人ジャパンハンドラーズ=CSIS(戦略国際研究所)司令塔アミテージの正体はこれだ!

①「安倍首相の改憲の本質は大日本帝国の復活」(2017年10月20日付け仏ル・モンド紙)

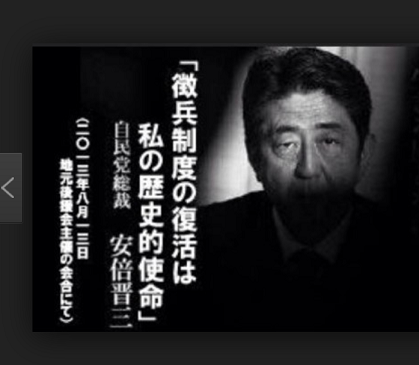

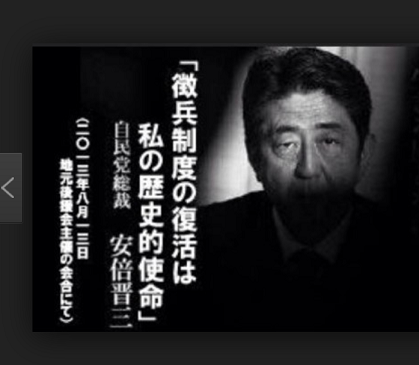

②(画像)安倍晋三首相 「徴兵制の復活は私の歴史的使命」 (2013年8月13日地元後援会にて)

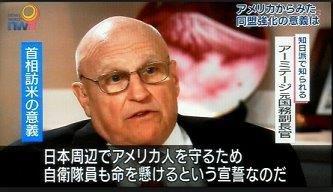

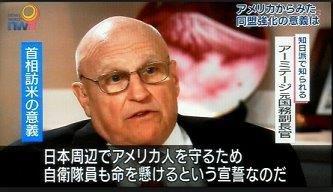

③(画像)ジャパンハンドラーズ司令塔CSIS(戦略国際問題研究所)アミテージ元国務副長官

「(2015年4月安倍晋三首相訪米の意義について)日本周辺でアメリカ人を守るために自衛隊員も命を懸けるという宣誓なのだ」

☆今日の画像

①東京で「ソブリンマネー・イ二シアティブ」を紹介する発案者のシモン・ゼンリッヒ氏

②直接民主制に詳しいブルーノ・カウフマン氏は多数のメディアに記事を提供。世界各地を頻繁に駆け巡っている

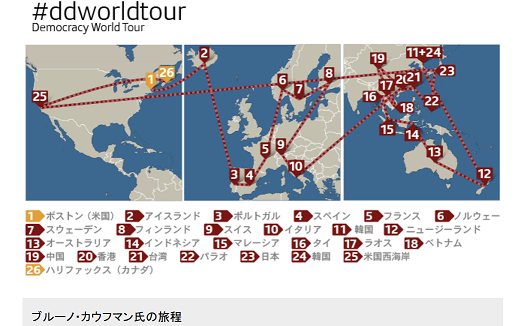

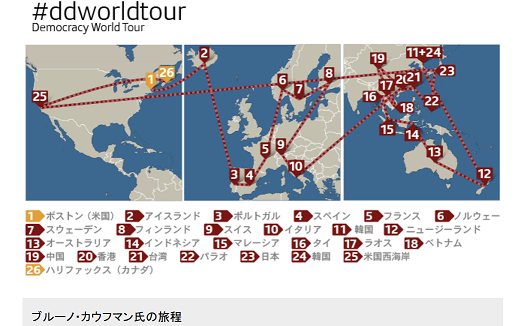

③ブルーノ・カウフマン氏の旅程

☆今日の推薦本(朗読)

■鈴木啓功著『炎上する世界経済 日本人だけが知らない国際金融の残酷な現実』(イースト・プレス2017.08.21発行\1700+税)

*第33回 朗読 (2017.10.31)

第4章 英国のEU離脱は「欧州ロスチャイルド家の大謀略」

ー近未来世界には「大英帝国」が浮上してくる

▲近未来世界は「大謀略の時代」となる P.136-138

(1)今日のメインテーマ

■世界各国で『フツーの市民』が四つの『信用創造特権』を『特権階級』と『国際金融マフィア』から剥奪したらどのような社会になるのか?

1.中央銀行が独占する「通貨発行権」

2.政府が独占する「国債発行権」

3.民間銀行が独占する「無からお金を作り出す壮大な詐欺システム=準備預金制度」

4.銀行と大企業と金持が永遠に肥え太る「カネがカネを生む金利」

世界各国で『フツーの市民』が立ち上がり『民主的&公正な選挙』によって四つの『信用創造特権』を剥奪・解体すれば、それまで『信用創造特権』を独占し莫大な富を蓄積してきた『特権階級』と『国際金融マフィア』が解体される。

各国政府は全国民に対して成人には「生活保障給付金=ベーシックインカム」を、未成年者には「子供給付金」を支給できるようになり、貧困と失業と差別がない『平等な社会』となる。

また『信用創造特権』を独占してきた『特権階級』と『国際金融マフィア』が解体されることで世界中からテロと戦争が無くなる。核兵器や毒ガスや細菌兵器などの大量破壊兵器と通常兵器が大幅に削減され『平和な社会』となる。

▲どうすれば世界各国で『フツーの市民』が四つの『信用創造特権』『特権階級』と『国際金融マフィア』から剥奪できるのか?

最初に必要なことは、その国の国民が四つの『信用創造特権』と「信用創造特権」を独占する「特権階級」とその国の「支配と搾取の構造」の正体を見抜く為に『勉強する』ことだ。

次に、その国の「支配と搾取の構造」の正体を広く情報拡散し共有する為に、全国津々浦々で『家族勉強会』と『草の根勉強会』を自分たちで立ち上げる『勉強会運動』を開始することだ。

この『勉強会運動』の目的は、『利権・特権を拒否するフツーの市民』、『政府や官僚やマスコミや学者の嘘に騙されない賢明な市民』、『他人の運命に共感し不正義や権力犯罪を決して許さない戦う市民』の数がその国の有権者の10%以上に増やすことだ。

そして全国各地で立ち上げて『勉強会』をベースにして地域政党『市民革命党』を結成して代表者を選挙で地方議会と地方政府に送り込むことだ。

同時に、地域政党『市民革命党』を統合した全国政党『市民革命党』を結成して代表者を選挙で中央議会に送りこむことだ。

地域政党『市民革命党』が地方議会と地方政府で、全国政党『市民革命党』が中央議会で力を持ち多数派となれば中央政府で『市民革命政権』を樹立することができるのだ。そして『市民革命政権』は『信用創造特権の剥奪』をはじめとする『政権公約』を実施することになる。

この『市民革命政権樹立』までのプロセスにはとてつもない時間とエネルギーが必要と思われるが、『特権階級』と『国際金融マフィア』が数百年かけてその国の国民を洗脳し、支配し、搾取し、弾圧してきた長い歴史と比べれば、数十年で実現できることを考えれば『短い』ものである!

(終り)

(2)今日のトっピックス

①直接民主制 市民の力をつなぐ、200日間のワールドツアー

2017/10/30 SWI(SwissInfo.ch)

https://goo.gl/6nd5Cr

直接民主制に詳しいブルーノ・カウフマン氏は、多数のメディアに記事を提供。世界各地を頻繁に駆け巡っている

19世紀の有名なフランス小説に登場する主人公フィリアス・フォッグと執事のパスパルトゥーは、80日間で世界を回った。一方、直接民主制の専門家ブルーノ・カウフマン氏には執事はいないが時間はある。そんな同氏がいま、現代の直接民主制の手引きとなる自著を携え、ワールドツアーの真っ最中だ。

スイスとスウェーデンの国籍を持つ作家であり記者のカウフマン氏は今月、4大陸20カ国以上を巡るワールドツアーに出発した。最初の目的地は米国東海岸のボストン。

期間は6カ月で、主な目的地は太平洋地域。ミクロネシア諸島のパラオ共和国、中国、日本、オーストラリア、ラオス、米国ハワイなど様々な土地を訪れる予定。

米国やカナダのほか、母国スイスや、1990年から住んでいるスカンジナビア地域を含む欧州数カ国にも足を運ぶ。ワールドツアーは来年5月、カナダ東海岸の町ハリファックスで幕を閉じる。

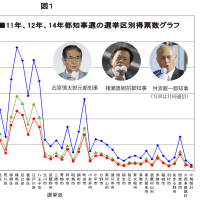

ブルーノ・カウフマン氏の旅程

今回の旅では、市民活動家、独立運動家、現地記者、仏教僧、在外スイス人に会うほか、国家元首との会談も予定されている。

このような企画を立ち上げるのに必要なものは何だろうか?それは「確固たる自信、良いものをかぎ分ける直感、計画をまとめるスキル、スムーズな事務作業」のミックスだと、カウフマン氏は言う。

ワールドツアーの目的は、スイスインフォの親会社スイス公共放送(SRG SSR)の特派員として、様々な地域から数カ国語で世界の民主主義に関しレポートすること。また、独NGO「デモクラシー・インターナショナル」の代わりに、民主化に関わる人たちを支援することだ。

カウフマン氏のスーツケースの中には、民主主義・選挙支援国際研究所(IDEA)他のサイトへに向けてスイス連邦外務省と共同執筆した冊子「Global

Passport to Modern Direct Democracy他のサイトへ(仮訳:現代の直接民主制へのグローバルパスポート)」がしのばせてある。

この冊子は45ページあり、市民が利用できる制度や参加型民主主義に関する基本的な情報が掲載されている。

「民主主義をもっと民主主義らしくするために貢献ができればと思う」と52歳のカウフマン氏は今回の動機を話す。「しかし私は宣教師ではない。私が会うのは、それぞれの国や社会で民主主義に携わる人たち。また、支援を受けることに関心があり、民主主義のグローバルなコミュニティーに参加する意欲のある人たちだ」

同氏はまた、来年9月にローマで開かれる次回の「現代直接民主制グローバル

フォーラム」や、フィンランドの元首相(兼レポーター)のパーヴォ・リッポネン氏との会談も見据えている。

「リッポネン氏は数十年間、車の運転免許を持たずにフィンランドや世界を旅し、平和と民主主義のために戦ってきた」と、カウフマン氏は憧れのリッポネン氏について語った。

②オピニオン 2016年、世界中で市民の力が爆発する年に

2016/01/15 SWI(SwissInfo.ch)

https://goo.gl/u1sA3u

テロや難民問題など、衝撃的な事件に満ちた2015年が過ぎ、新しい年が明けた。「今年2016年は、あらゆる政治レベルで新しい民主主義の展開を示す年になるだろう」と、民主主義を推進する組織「people 2 power」の主催者、ブルーノ・カウフマン氏は言う

。

以下は、氏のオピニオンである。

新年を祝う花火をオーストラリアのパースで見たのは、私にとって感慨深いことだった。2016年という新しい歴史の一章が始まるからだ。同時に金融不安、エスカレートする戦争、津波のように押し寄せる難民、自然災害など、難題だらけの2015年が、すでに背後にある。

民主主義は昨年、世界の多くの地域で後退を経験し、同時に真の進歩のための挑戦も生み出した。しかし今年、地平線には、国民投票にまで行き着くような多くの民主主義の好機が広がっている。以下、それをもっと詳しく見てみたい。

2016年は、中国の習近平(シーチンピン)国家主席やロシアのプーチン大統領、さらにオバマ米大統領といった、大国のトップが力を振るう年ではないだろう。むしろ、こうした国の一般市民が声を上げる年になるはずだ。

そして今年初めての、市民が参加する政治は、(皮肉であるが)こうした大国からではなく、もっと小さな国の台湾から始まる。台湾では1月16日に、大統領と国会議員を選出する総統選がある。

ここでもし投票の過半数の支持で、最大野党・民進党の蔡英文(ツァイインウェン)主席が選出されるとしたら、1940年代後半以降、台湾を支配してきた国民党を対立野党に追い込むことができる。これは、「市民の力」の進展に弾みをつける。しかもこの勢いは、単に台湾だけに留まらず、隣の香港、中国、ベトナムにも波及するだろう。

ロシアでは今年の後半に、国会議員450人を選出する国民投票が行われる。ただ、12年にプーチン大統領が政権の座に返り咲いて以来、民主主義の流れは劇的に変化したため、この9月18日の総選挙が、どれほど自由に公正に行われるかは不透明なままだ。

アメリカでは、11月8日に大統領選が行われる。それは、歴史上で最も高額なキャンペーン費用が使われるのではないかといわれている。そして、このことは世界で最も古く、最も民主的な国家の一つであるこの国の弱い側面と強い側面に興味深い光を当てることになるだろう。

窓から「好機」が見える

イランには、希望の光がちらちらと見える。この国のハサン・ロウハーニー大統領は、イランの民主的な改革を呼びかけ、2月26日の国会の議員選挙に向けて「全ての国民の声に重みがあり、全ての声が聞き届けられるべきだ」と宣言した。問題は、国民が保守系のイスラム原理派を多数派として選ぶかどうかだ。

ウガンダも2月18日に変化があるだろう。イディ・アミン元大統領の流れをくむヨウェリ・ムセベニ現大統領の政治体制をそのまま継続するかどうかを、国民は選択することになる。

さらにこの冬から春にかけては、他の地域や国でも多くの総選挙や国民投票が実施される。ポルトガルでは1月24日に大統領選、スイスでは2月28日に国民投票、サモアでは3月31日に総選挙、ペルーでは4月10日に大統領選、最後にスコットランドで5月5日に総選挙が行われる。

英国は欧州連合に留まるのか?

英国で9月(6月の可能性もある)に実施される欧州に関する国民投票は、今までにない特別なものとなるだろう。英国は、果たして欧州連合(EU)のメンバーとして残るのだろうか?

これは、欧州と英国の両方にとって大きなできごとになる。英国の脱EUを意味する「Brexit(ブレキジット)」が本当に起これば、それは今までにEU内の協定にノーを突きつけてきた投票とはまったく性格を異にし、EUの同化や発展の問題に大きな影を投げかけるものとなるだろう。

2016年はまた、欧州全体で市民参加型の直接的な民主制への道を切り開く機会が増加する年になるだろう。新しい制度として確立された「欧州市民イニシアチブ」には2012年以来、55の案件が登録された。

そのうち可決されたのは3案件。水に対する権利、幹細胞研究の制限、動物実験の禁止がそれだ。ところが最近、同じように五つの案件が欧州で支持を得ようとしている。それらは、結婚、公共交通、大麻、環境、そして民主主義についてだ。

世界中で地方自治体の民主化

この年は、それぞれの国の地域の展開が最も興味深く、そういった地域での、社会経済と市民権の拡大という意味での民主化が、人々に勇気を与えてくれる年になるだろう。中央から離れた、世界中の幾つかの大きな自治体が発展を遂げようとしている。

世界で最大のイスラム教徒が多数を占める国、インドネシアがその良い例だ。人口密度の高い6千もの島からなるこの国は、2億5500万人の人口を抱える。そしてこの人口の半数がジャワ島に暮らし、首都ジャカルタには3千万人が住む。

この首都ジャカルタから、私はこの記事を書いている。90年代後半に独裁政権から脱したインドネシアは、活気溢れる民主主義を確立した。特に多くの市長たちが市民参加型の民主主義を擁護している。かつてスラカルタ市長に選出されたジョコ・ウィドド現大統領、スラバヤ市長トリ・リスマハリニ氏、バンドン市長のリドワン・カミル氏などがそうだ。

同様に、国自体は非常に民主化が遅れている、ないしは民主主義が侵されているにもかかわらず、地方が民主的に非常に輝いている例は、地球上に数多くある。

昨年、世界のメディアの見出しのトップは、悪いことばかりで飾られた。しかし、2016年は、「民主主義を少しでも民主的に行えるように」という新しい希望と新鮮な義務の念を持って迎え、これを実践していきたい。

③解任のカタルーニャ州首相がベルギー入り、弁護士と接触 亡命検討か

2017年10月31日 AFP日本語版

http://www.afpbb.com/articles/-/3148692

【10月31日 AFP】スペイン北東部カタルーニャ(Catalonia)自治州の独立問題をめぐり、州首相を解任されたカルレス・プチデモン(Carles Puigdemont)氏がベルギーに渡り、亡命事案に関わった経験を持つ弁護士と連絡を取っていたことが30日、分かった。同氏ら州政府幹部に対してはスペインの検察当局が反逆などの容疑で訴追手続き進めている。

プチデモン氏は28日にテレビ演説を行い、州の自治権停止に踏み切った中央政府に「民主的な抵抗」をするよう地元住民らに呼び掛けていたが、それ以降は動静が伝えられていなかった。

しかしその後、ベルギーを訪れ、スペイン・バスク(Basque)地方の住民の亡命事案を手がけた弁護士のポール・ベカルト(Paul Bekaert)氏と連絡を取っていた。バスク地方では、非合法武装組織「バスク祖国と自由(ETA)」が分離独立を求めて数十年にわたって武装闘争を繰り広げた。

ベカルト氏は30日、ベルギーの公共放送VRTに対し「プチデモン氏は亡命を申請するためにベルギーにいるわけではない。本件についてはまだ何も決まっていない」と語っている。

スペインメディアは、プチデモン氏は複数の州政府幹部らとベルギーに向かったと報じている。

スペインの検事総長は、中央政府によって解任されたカタルーニャ州政府の幹部らを国家反逆や扇動の容疑で訴追する考えを示している。反逆罪で有罪となれば最大で禁錮30年を科される可能性がある。

④トランプ氏側近3人を起訴 ロシア疑惑、捜査加速

2017年10月31日 AFP日本語版

http://www.afpbb.com/articles/-/3148674

【10月31日 AFP】(更新)2016年米大統領選へのロシア介入疑惑をめぐる捜査で、ドナルド・トランプ(Donald Trump)陣営の選対本部長を務めたポール・マナフォート(Paul Manafort)氏を含む側近3人が起訴されたことが、30日に公開された裁判所文書から明らかになった。

マナフォート被告とそのビジネスパートナーのリック・ゲイツ(Rick Gates)被告は、米国に対する謀略やマネーロンダリング(資金洗浄)など12の罪で起訴された。また、大統領選に携わった側近のジョージ・パパドプロス(George Papadopoulos)被告がロシア政府関係者との接触に関する偽証の罪を認めた。

トランプ陣営をめぐっては、ロシアとの共謀関係にあったとの疑惑が数か月にわたり臆測や波紋を呼んできた。捜査を率いるロバート・モラー(Robert Mueller)特別検察官は、今回の起訴によって刑事責任追及の口火を切った。

起訴内容は共謀の決定的証拠というにはほど遠いものの、トランプ氏の最側近らがロシアに対し政治・経済的利益を求めていたことを示すものだ。

マナフォート被告とゲイツ被告は、前ウクライナ大統領のビクトル・ヤヌコビッチ(Viktor Yanukovych)氏と同氏の親ロシア派政党から仕事の報酬として受け取った数百万ドルを隠していた罪に問われている。

一方、トランプ氏の外交政策顧問を務めていたパパドプロス被告は、トランプ氏の対立候補者だったヒラリー・クリントン(Hilary Clinton)氏に不利な情報を提供すると申し出たロシア政府寄りの大学教授と接触した事実を隠そうとしたことを認めた。

さらにパパドプロス被告はロンドンで昨年3月、ロシアのウラジーミル・プーチン(Vladimir Putin)大統領のめいとされる女性と駐英ロシア大使と面会したことも認めた。同被告はその後、他のトランプ陣営関係者らに対し、面会ではトランプ氏と選挙運動スタッフとの会合を設けることについて協議したと伝えていた。

⑤元外交顧問証言、政権に衝撃=対ロシア接触模索認める-米大統領選介入の疑惑捜査

2017年10月31日 時事通信・AFP日本語版

http://www.afpbb.com/articles/-/3148782?cx_position=18

【10月31日 時事通信社】ロシアによる昨年の米大統領選介入疑惑を調べているモラー特別検察官のチームは30日、トランプ陣営のマナフォート元選対本部議長らを起訴し、捜査は新たな段階に入った。捜査の進展を注視していたトランプ政権にとって、ロシア当局との接触を模索していたと認めた陣営のパパドポロス元外交政策顧問の証言は特に大きな衝撃を与えたとみられる。

選挙戦の途中までトランプ陣営を取り仕切っていたマナフォート被告は、7月に自宅が家宅捜索を受けるなど、早くから特別検察官の「標的」と見なされていた。一方、パパドポロス元顧問は「政権幹部にも知らない人が多かった」(ポリティコ紙)という。サンダース大統領報道官も30日の記者会見で「陣営での役割は極めて限定されていた」と強調した。

しかし、マネーロンダリング(資金洗浄)などの罪に問われたマナフォート被告らが無罪を主張したのに対し、モラー氏が公表した法廷文書によれば、元顧問はロシア当局とつながりがあるとされる人物と接触していたと述べた。陣営とロシアの「共謀」を直接立証するわけではないが、疑惑の核心につながる可能性のある証言とみられている。

(3)今日の重要情報

① 安倍が野党の質問削り国会機能停止へ

安倍政権が議席をカサに本物の独裁国家化を開始!

与党の質疑時間を7割にして国会を機能停止に

2017.10.31 Litera

http://lite-ra.com/2017/10/post-3550.html

「謙虚」が聞いて呆れる。国会での質疑時間を現在の「与党2割・野党8割」の配分から、議席数に応じて野党を削って与党の時間を増やすよう、安倍首相が見直しを指示している件だ。

もし衆院で議席数に応じて質疑時間を見直せば「与党7割・野党3割」という異常な配分となり、まさしく“独裁”国会となる。当然ながら立憲民主党や共産党などの野党は猛反発しているが、信じられないのは政府と与党の姿勢だ。

まず、菅義偉官房長官は「国会議員は国民の負託を得て当選してきている。各会派の議席数に応じた質問時間の配分は、国民の側からすればもっともな意見だ」と会見で発言した。

しかし、たとえば立憲民主党の長妻昭代表代行は〈自民党が野党時代、強力に要請をして今の配分比となった〉と述べており、産経新聞も〈旧民主党政権では一時、「与党1、野党9」となった〉と伝えている。それが、自民党は政権を奪取すると、与党の質疑時間増を要求。2013年10月の衆院予算委員会では「与党6割・野党4割」にするよう要請している。このとき現在の「与党2割・野党8割」(先の閉会中審査のみ与党3割・野党7割)で折り合ったが、このように安倍自民党は自分たちの都合でしか動いていないのだ。

さらに、なんと自民党は、この質疑時間問題を明日からはじまる特別国会での〈質疑に応じるための「取引条件」にする構え〉を見せているという(毎日新聞より)。つまり、特別国会で森友・加計問題について言及したいのなら質疑時間の見直しに応じろ、と要求しているのである。

選挙前には森友・加計問題について「選挙で説明する」と言い、選挙がはじまると「国会で説明する」と言い出した安倍首相。にもかかわらず、野党から追及を受けることから逃げるため、まったく筋の通らない取引をふっかけようとしているのだ。自己都合で不当な二者択一を迫るとは、まさしく悪徳商法さながらの詐欺的手法ではないか。

野党の質問時間削減は議院内閣制を無視した民主主義の破壊行為

いや、今回の話は「自民党の身勝手」とか「疑惑隠し」とかそんなレベルではすまない。安倍政権がやろうとしている質問時間の配分は、明らかに民主主義の破壊、本物の独裁国家への第一歩となるものだ。

というのも、国会で野党に多くの質問時間を割くことは、日本が採用している議院内閣制の欠陥をカバーし民主主義の根幹である権力分立を保障するための措置だからだ。議院内閣制では、国会の多数党が内閣を形成するため、与党と内閣が一体になってしまう。当然、国会の内閣に対する批判やチェックは機能しづらく、そのままでは権力分立も有名無実化してしまう傾向にある。そのため、イギリスなどでは、議会の運営や政党助成金など、制度上さまざまな面において野党に与党より大きな機能や権力を与えてきた。

一方、日本ではそういった野党優遇措置はほとんどなく、唯一、権力分立を保障するために存在していた慣例が質問時間の野党への優遇配分だった。それが今度は議席数に応じて、野党の質問時間を削ろうというのである。これは国会の機能停止も同然の暴挙だろう。

考えてみればいい。国会で審議される法案や予算案はとっくに政府と与党間で、調整されているのだ。そんなものに対して、与党が厳しい批判や質問をするはずがない。与党が与党に質問しても、法案推進のための事前に申し合わせた質問とその回答という茶番劇が繰り広げられるだけ。つまり、野党の質問時間が削られれば、法案はなんの批判やチェックも受けずに通り放題になる。

自民党の安倍チルドレンである“魔の3回生”が、与党の若手議員にも平等にチャンスをなどと言っているが、前述したように、政府が国会に提出する法案は大前提として国会入りする前に政調部会などで事前審査を済ませている。与党の議員は、党内議論に参加し自分の意見を法案に反映させることができる。しかし、野党は国会に提出されてはじめて法案を見るのだから、与党の質問と野党の質問を同等に扱うことは、まったく平等などではなく著しく不公平なものだ。

ようするに、連中の言っている「民意を反映」「公平」などというのは、まったくのインチキにすぎない。実際は、議席数をカサにして、民主主義を破壊し、国会を政権と与党のやりたい放題にしようとしているだけなのだ。

しかし、驚くのは、この安倍自民党の暴挙に対して、メディアやネットの間でも「野党の質問は与党の批判ばかりで時間の無駄」という意見や、菅官房長官と同様に「国民が選挙で議席を決めたのだから質問時間の割合もそれに合わせるべき」という声があがっていることだろう。

質問時間をもてあまして般若心経を唱え続けた自民党議員

言っておくが「時間を無駄」にしているのは安倍首相をはじめとする安倍政権の閣僚たちだ。特定秘密保護法や安保法制、自衛隊南スーダン派遣、そして森友・加計問題にいたるまで、重要議題において野党からの質問にまともに答えず、ただただ時間を浪費するだけ。それは共謀罪法案審議中の金田勝年法相(当時)や、森友・加計問題での安倍首相の答弁を見れば一目瞭然だ。そもそも、野党からの質問の回答になっていないのである。

そして、何より「時間の無駄」なのは、与党の質問だ。それを象徴するのが、与党が昨年12月にたった5時間30分ほどの審議で強行採決させたカジノ法案での、自民党議員の質問だ。

カジノ法案が審議入りした日、衆院内閣委員会において質問に立った自民党の谷川弥一議員は、約40分の持ち時間のうち28分が経過したあたりから「一応、質問は終わったんですが、余りにも時間が余っているので」「全部時間を使おうとは思っていませんが」と述べたあと、「般若心経というのがあるんです」と切り出し、おもむろに般若心経を唱えたのだ。

さらに、谷川議員はなぜか夏目漱石の話をはじめ、「私はきちがいみたいに夏目漱石が好きなんですよ。全巻12回ぐらい読みました」などと差別語をまじえながら自分語り。最後には「時間が余りましたが、終わります」と締めた。

ようするに、質問時間を与党7割、野党3割などにすれば、こういった茶番が延々繰り広げられることになる。これこそが時間と税金の無駄ではないか。

しかも、恐ろしいのは、この国会での質問削減は国会の機能停止にとどまらないことだ。安倍政権はこれまで、メディアに徹底した圧力をかけることで政権批判を封じ込めてきた。そして、もしも野党の質疑時間を削り、国会を与党の独壇場にしてしまえば、今度は根本から議論がシャットアウトされてしまう。法案はさらに通し放題となっていく上、かろうじて「国会審議の内容」として報じられてきた法案の問題点や不正に対する疑惑の追及も、メディアは取り上げづらくなっていくだろう。

イギリスの思想家・ウォルター・バジョットは著書『イギリス憲政論』のなかでこのような趣旨のことを書いていた。

イギリスは政治の批判を政治そのものにするとともに、政治体制の一部にした最初の国家である。このような批判の役割を担う野党の存在は、議院内閣制の所産である。その存在によって、国会は偉大な討論の場となり、民衆教育および政治論争の一大機関となる。

多くの議院内閣制の国で野党を優遇しているのは、野党を利するという意味ではなく、野党がはたらけることこそが、国民の利益にかなうからだ。対案を出す必要もなく、野党が、与党に反対し、批判し、攻撃すること。それこそが、議会であり、民主主義の成立と考えられているからだ。

安倍政権や安倍応援団の垂れ流す“これこそが民主主義だ”という嘘に騙されてはならない。質疑時間問題は、安倍独裁の本格的なはじまりの第一歩である。これがいかに危険なものであるか、メディアはもっと大々的に検証・報道すべきだ。

(編集部)

(4)今日の注目情報

①映画「否定と肯定」が警鐘を鳴らす歴史修正主義者のウソ

2017年10月28日 日刊ゲンダイ

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/216446

デボラ・E・リップシュタット氏は「無視は黙認と同じ」と語る

アウシュビッツでのユダヤ人大虐殺はなかったとする歴史家が現れた。さすがに看過できないと、女性歴史学者が著書でこれを非難したところ、名誉毀損で訴えられた。「ポスト・トゥルース」などといって歴史的事実を歪め否定したり、「フェイクニュース」を流布する輩が跋扈する今、この2000年の法廷闘争が再注目され映画化された。

被告として法廷に立った米エモリー大教授デボラ・E・リップシュタット氏(70)がこのほど来日し、日刊ゲンダイのインタビューに応じた。

――一体どうやって、訴えを退けたのか。

「相手が訴えた英国の法廷では、訴えられた側に立証責任がありました。ホロコースト否定論をこちらが崩す必要があったのです。ただし大量虐殺があったのかなかったのかと争えば、否定論者の見解を認めることになってしまう。荒唐無稽な否定論を歴史的事実と並び立たせてしまうのは絶対にあってはならない。相対的な真実など存在しないし、紛れもない事実というものはありますからね。実際に法廷でやったのは相手の説の論拠をたどり、ひとつずつ情報源を突き止めること。捏造や嘘ばかりでした」

――日本にも南京大虐殺などを否定したりする者がいる。こうした背景に何があるのか。

「大きなもののひとつにインターネットがあるでしょう。ネットは今を生きる私たちへのギフトだと思いますが、そこでは紛れもない事実と真っ赤な嘘とを同列にしてしまう。真実や事実がたやすく攻撃されてしまうようになってしまいました。無視は黙認と同じ。攻撃には攻撃。NOを突き付けなければならない時代なのです」

――そもそも、歴史や事実をねじ曲げようとする輩は何者なのか。

「ほとんどがレイシスト(人種差別主義者)だったり極右であったり、偏見に凝り固まった人物ですね。昔から存在しますが、今の特徴として、羊の皮をかぶった狼だということが挙げられる。一見もっともらしい肩書を持ち、きちんとした服装をして、それらしい組織をつくっていたりする。でも、ちょっと内側をのぞけば必ず正体が分かるはず。地位や外見にだまされてはいけません」

――そうした輩の攻撃はとにかく執拗で、邪悪だ。まともに相手にして危なくはないか。

「身の安全はまず何より大事ですが、必要以上に敵を怖がったりする必要はないと思います。繰り返しますが、相手の言い分は中身が嘘ですから、ひとつずつ冷静に突き詰めていけばいい。それよりも、今は真実を真実として信用できなくなっている時代の空気が怖い」

――歴史の真実を争った前代未聞の裁判が映画化され、日本では「否定と肯定」との題で公開される。

「私は原作者ですけれども、映画製作の当初はここまで世界に広がっていくとは思っていませんでした。映画である以上、エンターテインメントとして考えていましたし。でも、この作品のテーマこそ今の時代にマッチし、社会的意義があるのでしょう。どれだけ地球平面説がかまびすしかろうが、何世紀も前にガリレオの言った通り、それでも地球は回っている。まっとうであること。真実は必ず勝つ。そう歴史が証明しています」

(終り)

*************************

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】

情報発信者 山崎康彦

メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp

*************************

【YYNews】【YYNewsLive】【杉並からの情報発信です】【YYNewsネット世論調査】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。

本日火曜日(2017年10月31日)午後9時時30分から放送しました【YYNewsLiveNo2406】の放送台本です!

【放送録画】69分09秒

http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/415548369

【放送録画】

New!【今日の固定情報】

*【平成のヒットラー】安倍晋三の正体と背後で操る米国支配階級代理人ジャパンハンドラーズ=CSIS(戦略国際研究所)司令塔アミテージの正体はこれだ!

①「安倍首相の改憲の本質は大日本帝国の復活」(2017年10月20日付け仏ル・モンド紙)

②(画像)安倍晋三首相 「徴兵制の復活は私の歴史的使命」 (2013年8月13日地元後援会にて)

③(画像)ジャパンハンドラーズ司令塔CSIS(戦略国際問題研究所)アミテージ元国務副長官

「(2015年4月安倍晋三首相訪米の意義について)日本周辺でアメリカ人を守るために自衛隊員も命を懸けるという宣誓なのだ」

☆今日の画像

①東京で「ソブリンマネー・イ二シアティブ」を紹介する発案者のシモン・ゼンリッヒ氏

②直接民主制に詳しいブルーノ・カウフマン氏は多数のメディアに記事を提供。世界各地を頻繁に駆け巡っている

③ブルーノ・カウフマン氏の旅程

☆今日の推薦本(朗読)

■鈴木啓功著『炎上する世界経済 日本人だけが知らない国際金融の残酷な現実』(イースト・プレス2017.08.21発行\1700+税)

*第33回 朗読 (2017.10.31)

第4章 英国のEU離脱は「欧州ロスチャイルド家の大謀略」

ー近未来世界には「大英帝国」が浮上してくる

▲近未来世界は「大謀略の時代」となる P.136-138

(1)今日のメインテーマ

■世界各国で『フツーの市民』が四つの『信用創造特権』を『特権階級』と『国際金融マフィア』から剥奪したらどのような社会になるのか?

1.中央銀行が独占する「通貨発行権」

2.政府が独占する「国債発行権」

3.民間銀行が独占する「無からお金を作り出す壮大な詐欺システム=準備預金制度」

4.銀行と大企業と金持が永遠に肥え太る「カネがカネを生む金利」

世界各国で『フツーの市民』が立ち上がり『民主的&公正な選挙』によって四つの『信用創造特権』を剥奪・解体すれば、それまで『信用創造特権』を独占し莫大な富を蓄積してきた『特権階級』と『国際金融マフィア』が解体される。

各国政府は全国民に対して成人には「生活保障給付金=ベーシックインカム」を、未成年者には「子供給付金」を支給できるようになり、貧困と失業と差別がない『平等な社会』となる。

また『信用創造特権』を独占してきた『特権階級』と『国際金融マフィア』が解体されることで世界中からテロと戦争が無くなる。核兵器や毒ガスや細菌兵器などの大量破壊兵器と通常兵器が大幅に削減され『平和な社会』となる。

▲どうすれば世界各国で『フツーの市民』が四つの『信用創造特権』『特権階級』と『国際金融マフィア』から剥奪できるのか?

最初に必要なことは、その国の国民が四つの『信用創造特権』と「信用創造特権」を独占する「特権階級」とその国の「支配と搾取の構造」の正体を見抜く為に『勉強する』ことだ。

次に、その国の「支配と搾取の構造」の正体を広く情報拡散し共有する為に、全国津々浦々で『家族勉強会』と『草の根勉強会』を自分たちで立ち上げる『勉強会運動』を開始することだ。

この『勉強会運動』の目的は、『利権・特権を拒否するフツーの市民』、『政府や官僚やマスコミや学者の嘘に騙されない賢明な市民』、『他人の運命に共感し不正義や権力犯罪を決して許さない戦う市民』の数がその国の有権者の10%以上に増やすことだ。

そして全国各地で立ち上げて『勉強会』をベースにして地域政党『市民革命党』を結成して代表者を選挙で地方議会と地方政府に送り込むことだ。

同時に、地域政党『市民革命党』を統合した全国政党『市民革命党』を結成して代表者を選挙で中央議会に送りこむことだ。

地域政党『市民革命党』が地方議会と地方政府で、全国政党『市民革命党』が中央議会で力を持ち多数派となれば中央政府で『市民革命政権』を樹立することができるのだ。そして『市民革命政権』は『信用創造特権の剥奪』をはじめとする『政権公約』を実施することになる。

この『市民革命政権樹立』までのプロセスにはとてつもない時間とエネルギーが必要と思われるが、『特権階級』と『国際金融マフィア』が数百年かけてその国の国民を洗脳し、支配し、搾取し、弾圧してきた長い歴史と比べれば、数十年で実現できることを考えれば『短い』ものである!

(終り)

(2)今日のトっピックス

①直接民主制 市民の力をつなぐ、200日間のワールドツアー

2017/10/30 SWI(SwissInfo.ch)

https://goo.gl/6nd5Cr

直接民主制に詳しいブルーノ・カウフマン氏は、多数のメディアに記事を提供。世界各地を頻繁に駆け巡っている

19世紀の有名なフランス小説に登場する主人公フィリアス・フォッグと執事のパスパルトゥーは、80日間で世界を回った。一方、直接民主制の専門家ブルーノ・カウフマン氏には執事はいないが時間はある。そんな同氏がいま、現代の直接民主制の手引きとなる自著を携え、ワールドツアーの真っ最中だ。

スイスとスウェーデンの国籍を持つ作家であり記者のカウフマン氏は今月、4大陸20カ国以上を巡るワールドツアーに出発した。最初の目的地は米国東海岸のボストン。

期間は6カ月で、主な目的地は太平洋地域。ミクロネシア諸島のパラオ共和国、中国、日本、オーストラリア、ラオス、米国ハワイなど様々な土地を訪れる予定。

米国やカナダのほか、母国スイスや、1990年から住んでいるスカンジナビア地域を含む欧州数カ国にも足を運ぶ。ワールドツアーは来年5月、カナダ東海岸の町ハリファックスで幕を閉じる。

ブルーノ・カウフマン氏の旅程

今回の旅では、市民活動家、独立運動家、現地記者、仏教僧、在外スイス人に会うほか、国家元首との会談も予定されている。

このような企画を立ち上げるのに必要なものは何だろうか?それは「確固たる自信、良いものをかぎ分ける直感、計画をまとめるスキル、スムーズな事務作業」のミックスだと、カウフマン氏は言う。

ワールドツアーの目的は、スイスインフォの親会社スイス公共放送(SRG SSR)の特派員として、様々な地域から数カ国語で世界の民主主義に関しレポートすること。また、独NGO「デモクラシー・インターナショナル」の代わりに、民主化に関わる人たちを支援することだ。

カウフマン氏のスーツケースの中には、民主主義・選挙支援国際研究所(IDEA)他のサイトへに向けてスイス連邦外務省と共同執筆した冊子「Global

Passport to Modern Direct Democracy他のサイトへ(仮訳:現代の直接民主制へのグローバルパスポート)」がしのばせてある。

この冊子は45ページあり、市民が利用できる制度や参加型民主主義に関する基本的な情報が掲載されている。

「民主主義をもっと民主主義らしくするために貢献ができればと思う」と52歳のカウフマン氏は今回の動機を話す。「しかし私は宣教師ではない。私が会うのは、それぞれの国や社会で民主主義に携わる人たち。また、支援を受けることに関心があり、民主主義のグローバルなコミュニティーに参加する意欲のある人たちだ」

同氏はまた、来年9月にローマで開かれる次回の「現代直接民主制グローバル

フォーラム」や、フィンランドの元首相(兼レポーター)のパーヴォ・リッポネン氏との会談も見据えている。

「リッポネン氏は数十年間、車の運転免許を持たずにフィンランドや世界を旅し、平和と民主主義のために戦ってきた」と、カウフマン氏は憧れのリッポネン氏について語った。

②オピニオン 2016年、世界中で市民の力が爆発する年に

2016/01/15 SWI(SwissInfo.ch)

https://goo.gl/u1sA3u

テロや難民問題など、衝撃的な事件に満ちた2015年が過ぎ、新しい年が明けた。「今年2016年は、あらゆる政治レベルで新しい民主主義の展開を示す年になるだろう」と、民主主義を推進する組織「people 2 power」の主催者、ブルーノ・カウフマン氏は言う

。

以下は、氏のオピニオンである。

新年を祝う花火をオーストラリアのパースで見たのは、私にとって感慨深いことだった。2016年という新しい歴史の一章が始まるからだ。同時に金融不安、エスカレートする戦争、津波のように押し寄せる難民、自然災害など、難題だらけの2015年が、すでに背後にある。

民主主義は昨年、世界の多くの地域で後退を経験し、同時に真の進歩のための挑戦も生み出した。しかし今年、地平線には、国民投票にまで行き着くような多くの民主主義の好機が広がっている。以下、それをもっと詳しく見てみたい。

2016年は、中国の習近平(シーチンピン)国家主席やロシアのプーチン大統領、さらにオバマ米大統領といった、大国のトップが力を振るう年ではないだろう。むしろ、こうした国の一般市民が声を上げる年になるはずだ。

そして今年初めての、市民が参加する政治は、(皮肉であるが)こうした大国からではなく、もっと小さな国の台湾から始まる。台湾では1月16日に、大統領と国会議員を選出する総統選がある。

ここでもし投票の過半数の支持で、最大野党・民進党の蔡英文(ツァイインウェン)主席が選出されるとしたら、1940年代後半以降、台湾を支配してきた国民党を対立野党に追い込むことができる。これは、「市民の力」の進展に弾みをつける。しかもこの勢いは、単に台湾だけに留まらず、隣の香港、中国、ベトナムにも波及するだろう。

ロシアでは今年の後半に、国会議員450人を選出する国民投票が行われる。ただ、12年にプーチン大統領が政権の座に返り咲いて以来、民主主義の流れは劇的に変化したため、この9月18日の総選挙が、どれほど自由に公正に行われるかは不透明なままだ。

アメリカでは、11月8日に大統領選が行われる。それは、歴史上で最も高額なキャンペーン費用が使われるのではないかといわれている。そして、このことは世界で最も古く、最も民主的な国家の一つであるこの国の弱い側面と強い側面に興味深い光を当てることになるだろう。

窓から「好機」が見える

イランには、希望の光がちらちらと見える。この国のハサン・ロウハーニー大統領は、イランの民主的な改革を呼びかけ、2月26日の国会の議員選挙に向けて「全ての国民の声に重みがあり、全ての声が聞き届けられるべきだ」と宣言した。問題は、国民が保守系のイスラム原理派を多数派として選ぶかどうかだ。

ウガンダも2月18日に変化があるだろう。イディ・アミン元大統領の流れをくむヨウェリ・ムセベニ現大統領の政治体制をそのまま継続するかどうかを、国民は選択することになる。

さらにこの冬から春にかけては、他の地域や国でも多くの総選挙や国民投票が実施される。ポルトガルでは1月24日に大統領選、スイスでは2月28日に国民投票、サモアでは3月31日に総選挙、ペルーでは4月10日に大統領選、最後にスコットランドで5月5日に総選挙が行われる。

英国は欧州連合に留まるのか?

英国で9月(6月の可能性もある)に実施される欧州に関する国民投票は、今までにない特別なものとなるだろう。英国は、果たして欧州連合(EU)のメンバーとして残るのだろうか?

これは、欧州と英国の両方にとって大きなできごとになる。英国の脱EUを意味する「Brexit(ブレキジット)」が本当に起これば、それは今までにEU内の協定にノーを突きつけてきた投票とはまったく性格を異にし、EUの同化や発展の問題に大きな影を投げかけるものとなるだろう。

2016年はまた、欧州全体で市民参加型の直接的な民主制への道を切り開く機会が増加する年になるだろう。新しい制度として確立された「欧州市民イニシアチブ」には2012年以来、55の案件が登録された。

そのうち可決されたのは3案件。水に対する権利、幹細胞研究の制限、動物実験の禁止がそれだ。ところが最近、同じように五つの案件が欧州で支持を得ようとしている。それらは、結婚、公共交通、大麻、環境、そして民主主義についてだ。

世界中で地方自治体の民主化

この年は、それぞれの国の地域の展開が最も興味深く、そういった地域での、社会経済と市民権の拡大という意味での民主化が、人々に勇気を与えてくれる年になるだろう。中央から離れた、世界中の幾つかの大きな自治体が発展を遂げようとしている。

世界で最大のイスラム教徒が多数を占める国、インドネシアがその良い例だ。人口密度の高い6千もの島からなるこの国は、2億5500万人の人口を抱える。そしてこの人口の半数がジャワ島に暮らし、首都ジャカルタには3千万人が住む。

この首都ジャカルタから、私はこの記事を書いている。90年代後半に独裁政権から脱したインドネシアは、活気溢れる民主主義を確立した。特に多くの市長たちが市民参加型の民主主義を擁護している。かつてスラカルタ市長に選出されたジョコ・ウィドド現大統領、スラバヤ市長トリ・リスマハリニ氏、バンドン市長のリドワン・カミル氏などがそうだ。

同様に、国自体は非常に民主化が遅れている、ないしは民主主義が侵されているにもかかわらず、地方が民主的に非常に輝いている例は、地球上に数多くある。

昨年、世界のメディアの見出しのトップは、悪いことばかりで飾られた。しかし、2016年は、「民主主義を少しでも民主的に行えるように」という新しい希望と新鮮な義務の念を持って迎え、これを実践していきたい。

③解任のカタルーニャ州首相がベルギー入り、弁護士と接触 亡命検討か

2017年10月31日 AFP日本語版

http://www.afpbb.com/articles/-/3148692

【10月31日 AFP】スペイン北東部カタルーニャ(Catalonia)自治州の独立問題をめぐり、州首相を解任されたカルレス・プチデモン(Carles Puigdemont)氏がベルギーに渡り、亡命事案に関わった経験を持つ弁護士と連絡を取っていたことが30日、分かった。同氏ら州政府幹部に対してはスペインの検察当局が反逆などの容疑で訴追手続き進めている。

プチデモン氏は28日にテレビ演説を行い、州の自治権停止に踏み切った中央政府に「民主的な抵抗」をするよう地元住民らに呼び掛けていたが、それ以降は動静が伝えられていなかった。

しかしその後、ベルギーを訪れ、スペイン・バスク(Basque)地方の住民の亡命事案を手がけた弁護士のポール・ベカルト(Paul Bekaert)氏と連絡を取っていた。バスク地方では、非合法武装組織「バスク祖国と自由(ETA)」が分離独立を求めて数十年にわたって武装闘争を繰り広げた。

ベカルト氏は30日、ベルギーの公共放送VRTに対し「プチデモン氏は亡命を申請するためにベルギーにいるわけではない。本件についてはまだ何も決まっていない」と語っている。

スペインメディアは、プチデモン氏は複数の州政府幹部らとベルギーに向かったと報じている。

スペインの検事総長は、中央政府によって解任されたカタルーニャ州政府の幹部らを国家反逆や扇動の容疑で訴追する考えを示している。反逆罪で有罪となれば最大で禁錮30年を科される可能性がある。

④トランプ氏側近3人を起訴 ロシア疑惑、捜査加速

2017年10月31日 AFP日本語版

http://www.afpbb.com/articles/-/3148674

【10月31日 AFP】(更新)2016年米大統領選へのロシア介入疑惑をめぐる捜査で、ドナルド・トランプ(Donald Trump)陣営の選対本部長を務めたポール・マナフォート(Paul Manafort)氏を含む側近3人が起訴されたことが、30日に公開された裁判所文書から明らかになった。

マナフォート被告とそのビジネスパートナーのリック・ゲイツ(Rick Gates)被告は、米国に対する謀略やマネーロンダリング(資金洗浄)など12の罪で起訴された。また、大統領選に携わった側近のジョージ・パパドプロス(George Papadopoulos)被告がロシア政府関係者との接触に関する偽証の罪を認めた。

トランプ陣営をめぐっては、ロシアとの共謀関係にあったとの疑惑が数か月にわたり臆測や波紋を呼んできた。捜査を率いるロバート・モラー(Robert Mueller)特別検察官は、今回の起訴によって刑事責任追及の口火を切った。

起訴内容は共謀の決定的証拠というにはほど遠いものの、トランプ氏の最側近らがロシアに対し政治・経済的利益を求めていたことを示すものだ。

マナフォート被告とゲイツ被告は、前ウクライナ大統領のビクトル・ヤヌコビッチ(Viktor Yanukovych)氏と同氏の親ロシア派政党から仕事の報酬として受け取った数百万ドルを隠していた罪に問われている。

一方、トランプ氏の外交政策顧問を務めていたパパドプロス被告は、トランプ氏の対立候補者だったヒラリー・クリントン(Hilary Clinton)氏に不利な情報を提供すると申し出たロシア政府寄りの大学教授と接触した事実を隠そうとしたことを認めた。

さらにパパドプロス被告はロンドンで昨年3月、ロシアのウラジーミル・プーチン(Vladimir Putin)大統領のめいとされる女性と駐英ロシア大使と面会したことも認めた。同被告はその後、他のトランプ陣営関係者らに対し、面会ではトランプ氏と選挙運動スタッフとの会合を設けることについて協議したと伝えていた。

⑤元外交顧問証言、政権に衝撃=対ロシア接触模索認める-米大統領選介入の疑惑捜査

2017年10月31日 時事通信・AFP日本語版

http://www.afpbb.com/articles/-/3148782?cx_position=18

【10月31日 時事通信社】ロシアによる昨年の米大統領選介入疑惑を調べているモラー特別検察官のチームは30日、トランプ陣営のマナフォート元選対本部議長らを起訴し、捜査は新たな段階に入った。捜査の進展を注視していたトランプ政権にとって、ロシア当局との接触を模索していたと認めた陣営のパパドポロス元外交政策顧問の証言は特に大きな衝撃を与えたとみられる。

選挙戦の途中までトランプ陣営を取り仕切っていたマナフォート被告は、7月に自宅が家宅捜索を受けるなど、早くから特別検察官の「標的」と見なされていた。一方、パパドポロス元顧問は「政権幹部にも知らない人が多かった」(ポリティコ紙)という。サンダース大統領報道官も30日の記者会見で「陣営での役割は極めて限定されていた」と強調した。

しかし、マネーロンダリング(資金洗浄)などの罪に問われたマナフォート被告らが無罪を主張したのに対し、モラー氏が公表した法廷文書によれば、元顧問はロシア当局とつながりがあるとされる人物と接触していたと述べた。陣営とロシアの「共謀」を直接立証するわけではないが、疑惑の核心につながる可能性のある証言とみられている。

(3)今日の重要情報

① 安倍が野党の質問削り国会機能停止へ

安倍政権が議席をカサに本物の独裁国家化を開始!

与党の質疑時間を7割にして国会を機能停止に

2017.10.31 Litera

http://lite-ra.com/2017/10/post-3550.html

「謙虚」が聞いて呆れる。国会での質疑時間を現在の「与党2割・野党8割」の配分から、議席数に応じて野党を削って与党の時間を増やすよう、安倍首相が見直しを指示している件だ。

もし衆院で議席数に応じて質疑時間を見直せば「与党7割・野党3割」という異常な配分となり、まさしく“独裁”国会となる。当然ながら立憲民主党や共産党などの野党は猛反発しているが、信じられないのは政府と与党の姿勢だ。

まず、菅義偉官房長官は「国会議員は国民の負託を得て当選してきている。各会派の議席数に応じた質問時間の配分は、国民の側からすればもっともな意見だ」と会見で発言した。

しかし、たとえば立憲民主党の長妻昭代表代行は〈自民党が野党時代、強力に要請をして今の配分比となった〉と述べており、産経新聞も〈旧民主党政権では一時、「与党1、野党9」となった〉と伝えている。それが、自民党は政権を奪取すると、与党の質疑時間増を要求。2013年10月の衆院予算委員会では「与党6割・野党4割」にするよう要請している。このとき現在の「与党2割・野党8割」(先の閉会中審査のみ与党3割・野党7割)で折り合ったが、このように安倍自民党は自分たちの都合でしか動いていないのだ。

さらに、なんと自民党は、この質疑時間問題を明日からはじまる特別国会での〈質疑に応じるための「取引条件」にする構え〉を見せているという(毎日新聞より)。つまり、特別国会で森友・加計問題について言及したいのなら質疑時間の見直しに応じろ、と要求しているのである。

選挙前には森友・加計問題について「選挙で説明する」と言い、選挙がはじまると「国会で説明する」と言い出した安倍首相。にもかかわらず、野党から追及を受けることから逃げるため、まったく筋の通らない取引をふっかけようとしているのだ。自己都合で不当な二者択一を迫るとは、まさしく悪徳商法さながらの詐欺的手法ではないか。

野党の質問時間削減は議院内閣制を無視した民主主義の破壊行為

いや、今回の話は「自民党の身勝手」とか「疑惑隠し」とかそんなレベルではすまない。安倍政権がやろうとしている質問時間の配分は、明らかに民主主義の破壊、本物の独裁国家への第一歩となるものだ。

というのも、国会で野党に多くの質問時間を割くことは、日本が採用している議院内閣制の欠陥をカバーし民主主義の根幹である権力分立を保障するための措置だからだ。議院内閣制では、国会の多数党が内閣を形成するため、与党と内閣が一体になってしまう。当然、国会の内閣に対する批判やチェックは機能しづらく、そのままでは権力分立も有名無実化してしまう傾向にある。そのため、イギリスなどでは、議会の運営や政党助成金など、制度上さまざまな面において野党に与党より大きな機能や権力を与えてきた。

一方、日本ではそういった野党優遇措置はほとんどなく、唯一、権力分立を保障するために存在していた慣例が質問時間の野党への優遇配分だった。それが今度は議席数に応じて、野党の質問時間を削ろうというのである。これは国会の機能停止も同然の暴挙だろう。

考えてみればいい。国会で審議される法案や予算案はとっくに政府と与党間で、調整されているのだ。そんなものに対して、与党が厳しい批判や質問をするはずがない。与党が与党に質問しても、法案推進のための事前に申し合わせた質問とその回答という茶番劇が繰り広げられるだけ。つまり、野党の質問時間が削られれば、法案はなんの批判やチェックも受けずに通り放題になる。

自民党の安倍チルドレンである“魔の3回生”が、与党の若手議員にも平等にチャンスをなどと言っているが、前述したように、政府が国会に提出する法案は大前提として国会入りする前に政調部会などで事前審査を済ませている。与党の議員は、党内議論に参加し自分の意見を法案に反映させることができる。しかし、野党は国会に提出されてはじめて法案を見るのだから、与党の質問と野党の質問を同等に扱うことは、まったく平等などではなく著しく不公平なものだ。

ようするに、連中の言っている「民意を反映」「公平」などというのは、まったくのインチキにすぎない。実際は、議席数をカサにして、民主主義を破壊し、国会を政権と与党のやりたい放題にしようとしているだけなのだ。

しかし、驚くのは、この安倍自民党の暴挙に対して、メディアやネットの間でも「野党の質問は与党の批判ばかりで時間の無駄」という意見や、菅官房長官と同様に「国民が選挙で議席を決めたのだから質問時間の割合もそれに合わせるべき」という声があがっていることだろう。

質問時間をもてあまして般若心経を唱え続けた自民党議員

言っておくが「時間を無駄」にしているのは安倍首相をはじめとする安倍政権の閣僚たちだ。特定秘密保護法や安保法制、自衛隊南スーダン派遣、そして森友・加計問題にいたるまで、重要議題において野党からの質問にまともに答えず、ただただ時間を浪費するだけ。それは共謀罪法案審議中の金田勝年法相(当時)や、森友・加計問題での安倍首相の答弁を見れば一目瞭然だ。そもそも、野党からの質問の回答になっていないのである。

そして、何より「時間の無駄」なのは、与党の質問だ。それを象徴するのが、与党が昨年12月にたった5時間30分ほどの審議で強行採決させたカジノ法案での、自民党議員の質問だ。

カジノ法案が審議入りした日、衆院内閣委員会において質問に立った自民党の谷川弥一議員は、約40分の持ち時間のうち28分が経過したあたりから「一応、質問は終わったんですが、余りにも時間が余っているので」「全部時間を使おうとは思っていませんが」と述べたあと、「般若心経というのがあるんです」と切り出し、おもむろに般若心経を唱えたのだ。

さらに、谷川議員はなぜか夏目漱石の話をはじめ、「私はきちがいみたいに夏目漱石が好きなんですよ。全巻12回ぐらい読みました」などと差別語をまじえながら自分語り。最後には「時間が余りましたが、終わります」と締めた。

ようするに、質問時間を与党7割、野党3割などにすれば、こういった茶番が延々繰り広げられることになる。これこそが時間と税金の無駄ではないか。

しかも、恐ろしいのは、この国会での質問削減は国会の機能停止にとどまらないことだ。安倍政権はこれまで、メディアに徹底した圧力をかけることで政権批判を封じ込めてきた。そして、もしも野党の質疑時間を削り、国会を与党の独壇場にしてしまえば、今度は根本から議論がシャットアウトされてしまう。法案はさらに通し放題となっていく上、かろうじて「国会審議の内容」として報じられてきた法案の問題点や不正に対する疑惑の追及も、メディアは取り上げづらくなっていくだろう。

イギリスの思想家・ウォルター・バジョットは著書『イギリス憲政論』のなかでこのような趣旨のことを書いていた。

イギリスは政治の批判を政治そのものにするとともに、政治体制の一部にした最初の国家である。このような批判の役割を担う野党の存在は、議院内閣制の所産である。その存在によって、国会は偉大な討論の場となり、民衆教育および政治論争の一大機関となる。

多くの議院内閣制の国で野党を優遇しているのは、野党を利するという意味ではなく、野党がはたらけることこそが、国民の利益にかなうからだ。対案を出す必要もなく、野党が、与党に反対し、批判し、攻撃すること。それこそが、議会であり、民主主義の成立と考えられているからだ。

安倍政権や安倍応援団の垂れ流す“これこそが民主主義だ”という嘘に騙されてはならない。質疑時間問題は、安倍独裁の本格的なはじまりの第一歩である。これがいかに危険なものであるか、メディアはもっと大々的に検証・報道すべきだ。

(編集部)

(4)今日の注目情報

①映画「否定と肯定」が警鐘を鳴らす歴史修正主義者のウソ

2017年10月28日 日刊ゲンダイ

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/geino/216446

デボラ・E・リップシュタット氏は「無視は黙認と同じ」と語る

アウシュビッツでのユダヤ人大虐殺はなかったとする歴史家が現れた。さすがに看過できないと、女性歴史学者が著書でこれを非難したところ、名誉毀損で訴えられた。「ポスト・トゥルース」などといって歴史的事実を歪め否定したり、「フェイクニュース」を流布する輩が跋扈する今、この2000年の法廷闘争が再注目され映画化された。

被告として法廷に立った米エモリー大教授デボラ・E・リップシュタット氏(70)がこのほど来日し、日刊ゲンダイのインタビューに応じた。

――一体どうやって、訴えを退けたのか。

「相手が訴えた英国の法廷では、訴えられた側に立証責任がありました。ホロコースト否定論をこちらが崩す必要があったのです。ただし大量虐殺があったのかなかったのかと争えば、否定論者の見解を認めることになってしまう。荒唐無稽な否定論を歴史的事実と並び立たせてしまうのは絶対にあってはならない。相対的な真実など存在しないし、紛れもない事実というものはありますからね。実際に法廷でやったのは相手の説の論拠をたどり、ひとつずつ情報源を突き止めること。捏造や嘘ばかりでした」

――日本にも南京大虐殺などを否定したりする者がいる。こうした背景に何があるのか。

「大きなもののひとつにインターネットがあるでしょう。ネットは今を生きる私たちへのギフトだと思いますが、そこでは紛れもない事実と真っ赤な嘘とを同列にしてしまう。真実や事実がたやすく攻撃されてしまうようになってしまいました。無視は黙認と同じ。攻撃には攻撃。NOを突き付けなければならない時代なのです」

――そもそも、歴史や事実をねじ曲げようとする輩は何者なのか。

「ほとんどがレイシスト(人種差別主義者)だったり極右であったり、偏見に凝り固まった人物ですね。昔から存在しますが、今の特徴として、羊の皮をかぶった狼だということが挙げられる。一見もっともらしい肩書を持ち、きちんとした服装をして、それらしい組織をつくっていたりする。でも、ちょっと内側をのぞけば必ず正体が分かるはず。地位や外見にだまされてはいけません」

――そうした輩の攻撃はとにかく執拗で、邪悪だ。まともに相手にして危なくはないか。

「身の安全はまず何より大事ですが、必要以上に敵を怖がったりする必要はないと思います。繰り返しますが、相手の言い分は中身が嘘ですから、ひとつずつ冷静に突き詰めていけばいい。それよりも、今は真実を真実として信用できなくなっている時代の空気が怖い」

――歴史の真実を争った前代未聞の裁判が映画化され、日本では「否定と肯定」との題で公開される。

「私は原作者ですけれども、映画製作の当初はここまで世界に広がっていくとは思っていませんでした。映画である以上、エンターテインメントとして考えていましたし。でも、この作品のテーマこそ今の時代にマッチし、社会的意義があるのでしょう。どれだけ地球平面説がかまびすしかろうが、何世紀も前にガリレオの言った通り、それでも地球は回っている。まっとうであること。真実は必ず勝つ。そう歴史が証明しています」

(終り)

*************************

【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】

情報発信者 山崎康彦

メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp

*************************