-------------

*最新記事

昨日(10/11)の東京新聞の「首相の衆議院解散権」に関する記事は秀逸でしたが、重要な点「憲法41条」がすっぽり抜けております。

非常に重要だと思われますので、東京新聞の該当記事と私が投稿した訂正コメントを以下にお送りします。

今日本のリベラル派で最高・最強の前明石市長の「泉穂房(いずみほふさ)」さんにぜひ読みいただきたい記事です。

ジャーナリスト 山崎康彦

2023.10.12

----------------------------------------

「伝家の宝刀」って本当? 解散風が吹き始めたので改めて考えた 「首相の専権事項」に根拠はあるのか

2023年10月11日 12時00分

衆院長崎4区補欠選挙が10日、告示された。岸田文雄首相の衆院解散戦略に影響を与えると注目されているが、憲法の条文を見る限り、「伝家の宝刀」といわれる首相の解散権の根拠は限定的だ。そもそも永田町で吹く解散風を、国民はどう思っているのか。(曽田晋太郎)

◆天皇の「国事行為」が首相の意のまま

「(解散権は)首相の専権事項で、制約はない」。自民党の森山裕総務会長は6日の記者会見で、年内の解散・総選挙が国会日程などの観点から困難との見方を否定した。

「首相の専権事項」とはどういうことか。憲法で解散について明示されているのは、69条に規定される内閣不信任決議案の可決と信任決議案の否決。だが、現憲法の施行後25回の解散のうち不信任案可決に伴うのは4回しかなく、ほとんどが憲法7条による解散だ。

7条は解散を内閣の助言と承認を受けた天皇の国事行為と定めるが、天皇は国政に関する権限がないため事実上首相が判断する。2017年に安倍晋三氏が行った「国難突破解散」のように、首相の意のままなのが実情だ。

◆大義より自己都合? 「まず物価高対策を」の声

実際、いま政界はどんな雰囲気なのか。永田町を歩くと、「どちらかといえば解散風は吹いているのでは」(自民党の閣僚経験者)「解散風は吹いていないと思う。6月に解散していればよかったが、これから先は国会日程的に厳しいのでは」(自民中堅)と、聞こえる声はさまざまだ。

ただ、解散は選挙で選ばれた議員の職を強制的に奪う行為でもある。それなりの大義が問われるはずだが、「何だろう。経済対策とか、税にまつわる話とかかな」「何でもいい」と総じて印象は軽かった。

首相による解散はすっかり国会の慣例になっているようだが、立憲民主党は今秋の臨時国会で恣意

しい

的な解散を制約する法案の提出を目指す。内閣に衆院の解散日と理由を事前に通知するよう規定する方針。通知を受けた衆院の総議員の4分の1以上が要求した際は、解散に関する国会審議を開くよう定めることを検討している。

立民幹部は「最近、現場を歩いていて国民世論も、『解散、解散』という首相の解散権の乱用は良くないとの反応が出てきている。衆院議員の任期が半分に満たない中、岸田首相は6月にも解散をちらつかせるなど、解散権をもてあそんでいる。大義があるというより自己都合だ」と批判する。

こうした政治の動きを、国民はどう感じているのか。新橋を歩いていた会社経営の男性(71)は「税金の無駄遣いはやめてほしい。解散してもしなくても、政治家にはスピード感を持ってきちんと仕事してほしい」と話した。千葉県市川市の40代主婦は「増税の議論が出るなど岸田首相になってからの政権の印象は良くない。解散するかどうか関心はないが、それよりも物価高対策など目の前の政策を進めてほしい」と切実だ。

◆「党内外に圧力。憲法が想定する姿ではない」

立命館大の小松浩教授(憲法)は「憲法解釈上、自由な解散はない。本来、内閣の方針が大転換するなど重要な争点がある時に衆院を解散し、民意を問わなければならないが、実際は7条に基づき解散権が乱用され、大義は後付けで自分たちの都合の良い時に解散することがまかり通っている」と指摘する。

そのうえで「岸田首相が解散をちらつかせて党内外に圧力をかけるのは、憲法が想定している姿ではない」と断じ、こう説く。「解散権には歯止めをかける必要がある。解散すべき場合とそうでない場合について、憲法の慣習として政党間合意を作るべきだ」

(東京新聞記事終わり)

*(最新記事 第二部)

(以下は私の訂正コメントです)

この記事は「天皇名の名において国会の招集権と衆議院の解散権を首相に与えた憲法7条2条と3条の問題点」を主面から捉えた画期的な記事だと思います。

しかしながら、この記事には憲法41条「国会は国権の最高樹間であり、唯一の国の立法機関である」の条文が完全に抜けています。

日本国憲法憲法には、近代民主国家の基本原則である「三権分立」の規定は、学校では教わりますが、「憲法のどこにも書かれていません」。

日本国憲法第41条に書かれているのは、三つの国憲(立法、行政、司法)のうち「立法=国会」が最高権力でありその下に「行政=内閣」と「司法=最高裁」がくるのです。

憲法41条の規定に従えば、最高国家権力の「国会」の下にある「内閣」のトップである首相が、自分たちに有利な時(国民にばら撒きをする、野党が分列している、野党に資金がないと時)時狙って、適当な「大義名分」をでっち上げて「衆議院会談・総選挙」の記者会見を突然行い、「総選挙」を強行すれば「常に勝つ」のです。

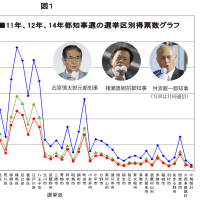

安倍晋三元首相は、2012年12月に第二次安倍内閣の首相となって以降7年9ヶ月の間の首相在任中、2回も「衆議院解散・総選挙」を強行し「大勝」したのです。

日本の最高裁も野党もマスコミも憲法学者も組合もリベラル市民は、「憲法9条」は語りますがなぜか「憲法41条は語りません。

先進国諸国の中で戦後「本格的な政権交代が一度も起こらず一党独裁が今でも続いているのは日本だけ」です。

それを可能にしたのは、「自民党総裁の首相が憲法41条を明白に違反して」自分たちに都合の良い時を狙って「衆議院解散・総選挙」を強行し誰も「憲法41条違反で無効」と言わない中「常に総選挙に勝ち」政権を独占してきたのです。

700万票の公明党=創価学会票を合わせて衆議院の過半数の議席を占めて自民党の総裁を首相に国会で指名するのです。

(追加文始め)

この制度は、米国やフランスなどの、国民が直接行政のトップである大統領を選挙で選ぶ「大統領選挙」ではなく、下院の議席の過半数を握った政党の代表が下院で大統領に選ばれる精度で「直接民主制」です。

なぜ日本では、最高の行政権力を持つ「首相」だけが国民が直接選ぶことができず、「議院内閣制」という、「衆議医院の議席の過半数を獲得した政党の代表が国会で首相に指名される」「間接選挙」のままなのでしょうか?

ちなみに日本には、全国で約1970の自治体(村や町や区や市や県)があり、それぞれの行政のトップである村長や町長や区長や市長や県知事は全て自治体に有権者が直接選挙で選んでいます。

(追加文終わり)

戦後世界中で「一度も政権交代が行われず今でも一党独裁が続いてる国は以下の4国です。

1.日本政府:自民党独裁

2.中国政府:共産等独裁

3.北朝鮮政府:北朝鮮朝鮮労働党(金王朝)独裁

4:イラン政府:イスラム原理主義シーア派独裁

(投稿訂正コメント終わり)

(配信記事終わり)

*最新記事

昨日(10/11)の東京新聞の「首相の衆議院解散権」に関する記事は秀逸でしたが、重要な点「憲法41条」がすっぽり抜けております。

非常に重要だと思われますので、東京新聞の該当記事と私が投稿した訂正コメントを以下にお送りします。

今日本のリベラル派で最高・最強の前明石市長の「泉穂房(いずみほふさ)」さんにぜひ読みいただきたい記事です。

ジャーナリスト 山崎康彦

2023.10.12

----------------------------------------

「伝家の宝刀」って本当? 解散風が吹き始めたので改めて考えた 「首相の専権事項」に根拠はあるのか

2023年10月11日 12時00分

衆院長崎4区補欠選挙が10日、告示された。岸田文雄首相の衆院解散戦略に影響を与えると注目されているが、憲法の条文を見る限り、「伝家の宝刀」といわれる首相の解散権の根拠は限定的だ。そもそも永田町で吹く解散風を、国民はどう思っているのか。(曽田晋太郎)

◆天皇の「国事行為」が首相の意のまま

「(解散権は)首相の専権事項で、制約はない」。自民党の森山裕総務会長は6日の記者会見で、年内の解散・総選挙が国会日程などの観点から困難との見方を否定した。

「首相の専権事項」とはどういうことか。憲法で解散について明示されているのは、69条に規定される内閣不信任決議案の可決と信任決議案の否決。だが、現憲法の施行後25回の解散のうち不信任案可決に伴うのは4回しかなく、ほとんどが憲法7条による解散だ。

7条は解散を内閣の助言と承認を受けた天皇の国事行為と定めるが、天皇は国政に関する権限がないため事実上首相が判断する。2017年に安倍晋三氏が行った「国難突破解散」のように、首相の意のままなのが実情だ。

◆大義より自己都合? 「まず物価高対策を」の声

実際、いま政界はどんな雰囲気なのか。永田町を歩くと、「どちらかといえば解散風は吹いているのでは」(自民党の閣僚経験者)「解散風は吹いていないと思う。6月に解散していればよかったが、これから先は国会日程的に厳しいのでは」(自民中堅)と、聞こえる声はさまざまだ。

ただ、解散は選挙で選ばれた議員の職を強制的に奪う行為でもある。それなりの大義が問われるはずだが、「何だろう。経済対策とか、税にまつわる話とかかな」「何でもいい」と総じて印象は軽かった。

首相による解散はすっかり国会の慣例になっているようだが、立憲民主党は今秋の臨時国会で恣意

しい

的な解散を制約する法案の提出を目指す。内閣に衆院の解散日と理由を事前に通知するよう規定する方針。通知を受けた衆院の総議員の4分の1以上が要求した際は、解散に関する国会審議を開くよう定めることを検討している。

立民幹部は「最近、現場を歩いていて国民世論も、『解散、解散』という首相の解散権の乱用は良くないとの反応が出てきている。衆院議員の任期が半分に満たない中、岸田首相は6月にも解散をちらつかせるなど、解散権をもてあそんでいる。大義があるというより自己都合だ」と批判する。

こうした政治の動きを、国民はどう感じているのか。新橋を歩いていた会社経営の男性(71)は「税金の無駄遣いはやめてほしい。解散してもしなくても、政治家にはスピード感を持ってきちんと仕事してほしい」と話した。千葉県市川市の40代主婦は「増税の議論が出るなど岸田首相になってからの政権の印象は良くない。解散するかどうか関心はないが、それよりも物価高対策など目の前の政策を進めてほしい」と切実だ。

◆「党内外に圧力。憲法が想定する姿ではない」

立命館大の小松浩教授(憲法)は「憲法解釈上、自由な解散はない。本来、内閣の方針が大転換するなど重要な争点がある時に衆院を解散し、民意を問わなければならないが、実際は7条に基づき解散権が乱用され、大義は後付けで自分たちの都合の良い時に解散することがまかり通っている」と指摘する。

そのうえで「岸田首相が解散をちらつかせて党内外に圧力をかけるのは、憲法が想定している姿ではない」と断じ、こう説く。「解散権には歯止めをかける必要がある。解散すべき場合とそうでない場合について、憲法の慣習として政党間合意を作るべきだ」

(東京新聞記事終わり)

*(最新記事 第二部)

(以下は私の訂正コメントです)

この記事は「天皇名の名において国会の招集権と衆議院の解散権を首相に与えた憲法7条2条と3条の問題点」を主面から捉えた画期的な記事だと思います。

しかしながら、この記事には憲法41条「国会は国権の最高樹間であり、唯一の国の立法機関である」の条文が完全に抜けています。

日本国憲法憲法には、近代民主国家の基本原則である「三権分立」の規定は、学校では教わりますが、「憲法のどこにも書かれていません」。

日本国憲法第41条に書かれているのは、三つの国憲(立法、行政、司法)のうち「立法=国会」が最高権力でありその下に「行政=内閣」と「司法=最高裁」がくるのです。

憲法41条の規定に従えば、最高国家権力の「国会」の下にある「内閣」のトップである首相が、自分たちに有利な時(国民にばら撒きをする、野党が分列している、野党に資金がないと時)時狙って、適当な「大義名分」をでっち上げて「衆議院会談・総選挙」の記者会見を突然行い、「総選挙」を強行すれば「常に勝つ」のです。

安倍晋三元首相は、2012年12月に第二次安倍内閣の首相となって以降7年9ヶ月の間の首相在任中、2回も「衆議院解散・総選挙」を強行し「大勝」したのです。

日本の最高裁も野党もマスコミも憲法学者も組合もリベラル市民は、「憲法9条」は語りますがなぜか「憲法41条は語りません。

先進国諸国の中で戦後「本格的な政権交代が一度も起こらず一党独裁が今でも続いているのは日本だけ」です。

それを可能にしたのは、「自民党総裁の首相が憲法41条を明白に違反して」自分たちに都合の良い時を狙って「衆議院解散・総選挙」を強行し誰も「憲法41条違反で無効」と言わない中「常に総選挙に勝ち」政権を独占してきたのです。

700万票の公明党=創価学会票を合わせて衆議院の過半数の議席を占めて自民党の総裁を首相に国会で指名するのです。

(追加文始め)

この制度は、米国やフランスなどの、国民が直接行政のトップである大統領を選挙で選ぶ「大統領選挙」ではなく、下院の議席の過半数を握った政党の代表が下院で大統領に選ばれる精度で「直接民主制」です。

なぜ日本では、最高の行政権力を持つ「首相」だけが国民が直接選ぶことができず、「議院内閣制」という、「衆議医院の議席の過半数を獲得した政党の代表が国会で首相に指名される」「間接選挙」のままなのでしょうか?

ちなみに日本には、全国で約1970の自治体(村や町や区や市や県)があり、それぞれの行政のトップである村長や町長や区長や市長や県知事は全て自治体に有権者が直接選挙で選んでいます。

(追加文終わり)

戦後世界中で「一度も政権交代が行われず今でも一党独裁が続いてる国は以下の4国です。

1.日本政府:自民党独裁

2.中国政府:共産等独裁

3.北朝鮮政府:北朝鮮朝鮮労働党(金王朝)独裁

4:イラン政府:イスラム原理主義シーア派独裁

(投稿訂正コメント終わり)

(配信記事終わり)