ドイツ諸国ではナポレオンの支配から脱し、ウィーン会議で王政復古が果たされた1815年から、市民革命の嵐が吹き荒れる1848年までを「ビーダーマイヤー時代」と呼びます。

この言葉には政治的な意味合いがこめられているというより、むしろ歴史が逆戻りしたなかで、市民階層の心持が内に向かい、自分たち固有の文化、郷土に目を注いだ時代と捉えられています。建築様式、家具、服装はもとより、生き方そのものにおいて、伝統、手作り、質素が尊ばれた市民文化の時代だったのです。

☆

現在バート・イシュル観光の目玉の一つにフランツ・ヨーゼフⅠ世の夏の離宮 Kaiservilla があります。

Kaiservilla 資料写真

トラウン河畔にはフランツ・ヨーゼフがお見合いの相手であったネネ (後ろにアクセントがおかれます) ではなくて、ネネにくっついてきた妹シシー注) に一目ぼれしてしまい、一転まわりの誰一人予想もしなかった二人が婚約、その舞台となった Seeauerhaus が今も博物館として残っています。

Seeauerhaus、後の Hotel Austria (現在は博物館となっています) 資料写真

注) バイエルン公女エリーザベト、通称シシーは自らは Sisi と綴りましたが、戦後大流行した映画三部作『シシー』(1955年公開)で Sissi と綴られ、二つの綴りが共存することになってしまいました。また Elisabeth のほうもこれはどうやら宝塚のミュージカルで「エリザベート」とされたせいか、いまでもこの読みを踏襲している書物が少なくありません。正しくは「エリーザベト」で、「りー」のところにアクセントがおかれます。

そもそも、では、なぜウィーンから遠く離れたバート・イシュルに皇帝の離宮があるのか、なぜフランツ・ヨーゼフはこの地でお見合いをしたのか、疑問がわきます。

その疑問を解消しようとすると私たちは、先ずはフランツ・ヨーゼフ誕生の秘話へといざなわれるようです。

以前エピソードをご紹介したように、オーストリア皇帝フェルディナントⅠ世は後継者に恵まれませんでした。何かあったとき次に皇位を継承するのは弟のフランツ・カールでした。

(注) ちなみにこの兄弟には1791年生まれの姉がいて、その姉マリーア・ルドヴィーカは、ジョゼーフィーヌを離婚した皇帝ナポレオンⅠ世の二番目の妻として1810年に結婚、皇后マリー・ルイーズとなり、翌年息子 Reichstadt (フランス語読みで「レシュタト」、ドイツ語読みでは「ライヒシュタット」)公を出産しています。レシュタト公は1815年、わずか4歳で正式にフランス皇帝ナポレオンⅡ世となりますがその在位期間はひと月にも満たないものでした。

祖国オーストリアを蹂躙し、家族をシェーンブルンから追放したナポレオンとなぜマリーア・ルドヴィーカが結婚する気になったかと言えば両国の関係がただひたすら良くなるようにとの願いからであり、ナポレオンがなぜ自ら神聖ローマ帝国を解体させ初代オーストリア皇帝となる屈辱を味わわせたフランツⅠ世の娘を妻に迎えたかと言えば、まあ、秀吉がお市の娘茶々を淀様とした心情と似通うものだったと思われますね。武力で天下をとっても素姓のいやしさはごまかせません。せめて子には血統のよさを受け継がそうということですよ。秀頼の生涯も不幸な短いものでしたが、ライヒシュタット公もわずか21歳の若さで、1832年シェーンブルンで亡くなっています。

なんだかねえ、このあたりはNHKの大河ドラマに仕立てられそうな内容じゃありませんか。

(話を戻して) ところがフランツ・カールも妻ゾフィーとの間になかなか子をもうけることができないでいました。

別に皇帝にも、その弟夫婦にも後継ぎが生まれなくても、皇位を継承する正統な候補者は当時14人、そのほかに11人ハープスブルクの血を受けつぐ成人男子がいたようで、ここでハープスブルク家が断絶するかといった切羽詰まった悲劇的状態ではなかったようです。

(G.Prachl-Bichler: Die Habsburger in Bad Ischl, Leopold Stocker Verl.)

焦っていたのはバイエルンから嫁に来たゾフィーです。夫の兄の現皇帝フェルディナントⅠ世はお人よし、皇位継承に最も近かった夫フランツ・カールはもっとお人よしで、無能。国のトップがこんな腑抜けばかりではかつての大帝国もナポレオンにいいようにされたのも当然であろうし、これからの行く末を思えば没落の一途となる運命は必然。気の強いゾフィーからすればまさに歯ぎしりの毎日。せめて自分に男の子があれば、必ずその子にオーストリアの運命を託させて見せる。ゾフィーは歴史上悪役を買わざるを得ない立場に置かれてしまっていたのですが、善意に受け取れば、だらしのない周りの男たちに代わって何としても国を立て直したい一心だったのです。春日野局実母バージョンといった役回りでしょうか。

ところが、彼女には子宝が恵まれません。これまで5度流産を経験していたのです。

ゾフィーは1829年の夏、医師のすすめでイシュルで Kur (塩泉治療) をして過ごすことになりました。そして6度目の懐妊。今度は医師の厳しい指示も守りました。その甲斐あったのかついに念願の男児を無事出産したのです。

「1830年8月18日のことだった。塩泉での治療が実ったというので、この子は「塩の王子」とも呼ばれた。これ以後、バート・イシュルは効能豊かな塩泉として広く知られるようになり、今日も夏の保養地として賑わっている。」(江村洋、「フランツ・ヨーゼフ ハプスブルク「最後」の皇帝、東京書籍)

(注) 以前も書きましたが、イシュルがバート・イシュルを名乗るのは1906年以降です。それ以前の歴史を語る時にバート・イシュルとするのは、秀吉の「大坂」を「大阪」と書いたり、徳川の時代を東京というようなもので、感心しませんよ。それとゾフィーはその後マクシミリアン、カール・ルートヴィヒの二人の息子に恵まれ、それまで子に恵まれなかった彼女が塩泉治療の甲斐あってつぎつぎに男の子を生んだことへの驚き、揶揄の言葉として「塩の王子たち」と呼ばれたわけで、長男フランツ・ヨーゼフだけを指した言葉ではありません。

Seine Geburt ― und die der zwei rasch folgenden Brüder ― schrieb man vor allem der heilbringenden Wirkung der Ischler Solebäder zu, was den dreien den scherzhaften Titel von Salzprinzen bescherte. (G.Prachl-Bichler: Die Habsburger in Bad Ischl, Leopold Stocker Verl.)

クレームばかりで申し訳ありませんが、オーストリア最後の皇帝はフランツ・ヨーゼフⅠ世ではなくて、1916年に皇帝となった、カール・ルートヴィヒ大公(フランツ・ヨーゼフⅠ世の末弟)の孫のカールⅠ世です。

ということで、イシュルがすでに、やがてオーストリア皇帝となるフランツ・ヨーゼフが生まれる以前から、塩泉治療の町として名を知られていたことが分かります。

イシュルに関して、ハープスブルク宮廷と塩という二つのキーワードが浮かび上がってきます。

現在、バート・イシュルに関してネット検索をすると、「バート・イシュルはザルツカマーグートの中心地である」旨の説明に出あうことだろうと思います。

ザルツカマーグート Salzkammergut という言葉が、今の二つのキーワードをさらに具体的に解き明かすことが分かります。

カマー Kammer という言葉は、分かりやすく言うと国や地方の財務をつかさどる部署のことです。

グート Gut は土地、という意味です。

つまり Kammergut で「御領地」という意味で、この場合、誰の御領地だったかが問題です。

カイザーヴィラを訪れたことのある人なら、フランツ・ヨーゼフが狩りが大好きで、たくさん鹿の頭が飾ってあったことに想いをはせ、「皇帝の狩りの場!!!」と答えてしまうかもしれませんね。

ぶーーーー

間違いです。Kaiservilla の歴史よりも、もっとむか~しから、イシュルを中心としたこの一帯は Kammergut だったのです。

答えのヒントは、先頭にくっついている Salz ザルツ 「塩」という言葉です。

ハルシュタットからこのイシュル一帯は「白い黄金」(怪しい言い方で申し訳ありません、ドイツ語では weißes Gold です) とも呼ばれた塩の産地だったのです。塩は当時とても貴重なものだったため、特別御領地として管理されていたと言うわけです。それは旅人を立ち入らせないほど厳しく管理されて、まったく独自の閉鎖空間をつくっているほどでした。

その閉鎖性は18世紀末 (1797年) に学術調査でこの地を訪れた自然科学者のアレクサンダー・フォン・フンボルト (あのフンボルトペンギンに名を残した近代地理学の祖です) でさえ、調査になにかと支障をきたすほどだったと言いますから、今私たちがザルツカマーグートでイメージする世界(開放的なリゾート地)とは、まだほんの少し前まで、まるっきり違った世界(閉鎖的な塩生産の場)がここにあったと言うことですね。すべてが塩生産のための活動でした。山国ですから岩塩をお湯で煮炊きして精製するわけです。森林から切りだされる木材もそのために必要とされる大切な燃料でした。

塩生産に支障をきたさないよう、木材の切り出し場は厳重に管理され、外敵から守られていました

(J.H.Handlechner, Hannes Heide: Bad Ischl, Die Stadt und ihre Umgebung, Landes Verlag)

このような閉鎖的な社会という町の歴史を持つイシュルを、なぜゾフィーがめでたく思い通り皇帝にならせることをかなえた息子フランツ・ヨーゼフの妃選びとなるお見合いの場に選んだかおのずと答えが導きだされてきましたね。

お見合いが行われた1853年、イシュルにはまだ鉄道は通っていませんでした。この年ゼメリングには鉄道がとおりました。技術的な問題が建設を遅らせたわけではないと考えた方がよいようです。当時塩の運搬手段は水路によりました。

そしてゾフィーがお見合い相手に選んだのは、自分の妹ルドヴィーカの娘ネネでした。フランツ・ヨーゼフからすれば、従妹注) にあたる人物です。バイエルンのポッセンホーフェンからここは地理的にはウィーンより近いわけですが、それが理由ではありません。すべてに優先してゾフィーは外から邪魔な影響が及ぶことを排除しようとしたのです。

注) カトリックではいとこどうしの結婚には教皇の許可を必要としました (マリールイーゼ・フォン・インゲンハイム「皇妃エリザベート」、集英社文庫)

でも、肝心かなめの息子の心までは、思い通りに出来ませんでした。それでもシシーを皇妃として受け入れたのは

ゾフィーにとって子宝に恵まれたのもこのイシュルという土地のおかげ。案ずるよりは生むがやすし、まあ、息子が一目ぼれしたシシーなら、悪いようにはならないだろう。そう思ったのでしょうね。

(注) このあたりのゾフィーの心情をインゲンハイムは次のように綴っています。

フランツ・ヨーゼフは・・・(シシーの) 耳もとにささやいた、「ぼくがどんなに幸せか、きみにはわからないだろうね」

この言葉を小耳にはさんだ大公妃(ゾフィー)は腹立たしさを覚えたが、それは抑え、一人こう思った。「フランツ・ヨーゼフが愛する小娘と結婚する、そのほうがいいのかどうかはわからない。シシーはたしかに頼りないが、しかし彼の苛酷な運命を和らげてくれる、という可能性はある。シシーが彼を好いているのは、一目みればわかる。けっきょくシシーは彼のためを思って、よき皇妃となるよう努めるのではなかろうか」(前掲書)

(注) Salzkammergut についてのはっきりとした言葉の定義はマイヤーの百科事典に載っています。

原文 Mit Rücksicht auf die Salzgewinnung waren das obere Trauntal und das Gebiet um Hallstatt vielleicht schon im 13. Jh. eine landrechtl. Einheit, spätestens seit der Verleihung einer von Oberösterreich geschiedenen verfassungsrechtl. Stellung im frühen 16. Jh. durch Kaiser Maximilian Ⅰ. Der Name S. (ヨハン注: Salzkammergut) bürgerte sich zur Unterscheidung vom übrigen landesfürstl. Kammergut (dem Teil des Territoriums, in dem der Landesfürst nicht nur Landes-, sondern auch Grundherr war) ein und ist 1656 erstmals belegt. Erst unter Kaiser Josph Ⅱ. verlor das Gebiet seine bes. Stellung. Als Folge davon wurde der Gebrauch des Namens S. auf das heutige S. ausgeweitet.

塩の産地であることを考慮してトラウン川上流域とハルシュタット一帯はおそらくすでに13世紀には、遅くとも16世紀初頭に皇帝マクシミリアンⅠ世 ( ヨハン注: 神聖ローマ帝国皇帝、在位1508-1519 ) によってオーバーエスターライヒから分離された法的地位が付与されて以来、同一のラント法が支配する共同体であったと思われる。ザルツカマーグートという名前は他の領邦君主の御領地(カマーグート)、( すなわち領地内にあって、領邦君主が領邦の主であるのみならずその土地の所有者でもある領域 ) と区別する形で認知され、それは1656年初めて記録の上で確認される。皇帝ヨーゼフⅡ世 ( ヨハン注: 神聖ローマ皇帝、在位、1765-1790 ) のときになって初めて、地域はその特別な地位を失った。その結果ザルツカマーグートという名前は今日われわれが使っている意味へと拡大使用されることになった。

門外漢の訳なので不備はあるかと思いますが、この説明によって明らかになることは

ザルツカマーグートはどうやら今日風に言えば、皇帝からお墨付きをもらった「特別自治区」のような地域だったらしいと言うことです。ヨーゼフⅡ世によってその特権は失われました。

今日ザルツカマーグートという名前で、直ちに連想され、また、いろいろな記述に登場する景勝地という説明は、この特別自治区の置かれた自然がやがて19世紀に入って別の意味で(都会から見たリゾート地として)価値のあるものとして評価された結果、法的歴史的な概念をすっかり捨象して、地域も拡大して使われるようになったものだと分かります。

イシュルに関して補足すると

これまで取り上げてきましたように、19世紀に入って次々と整備されていくインフラのどれも、劇場(Hoftheater)にせよ、これはやがて K.u.K Hoftheater を名乗ってはいるものの、建設当初から国とは関係のない民間(やがてすぐに町が経営しますが)によってつくられたものでしたし、Trinkhalle も同じです。Seeauerhaus、フランツ・ヨーゼフがお見合いする場所ですね、これもゾフィーが定宿としていたため、必然的にお見合いの場所に選ばれたわけで、ウィーンの宮廷のヴィラだったわけではありません。カイザーヴィラでさえ、ゾフィーが買い取るまでは民間人のヴィラでした。

バート・イシュルになぜビーダーマイアー様式の建築が多く残されたかはこの町の歴史とは切り離せない理由からです。

☆

以前バート・イシュルを訪れたとき、お店のウィンドウに気をひかれるCDを見つけ、翌日買いに行こうと、もう一度訪れてみると、休業。あれ? 日曜でも祝日でもないのに「なんでやねん!」と非常に不思議に思ったことがありました。

この町では、8月15日の Mariahimmelfahrt 「マリア被昇天祭」から8月18日のフランツ・ヨーゼフの誕生日の期間は Kaiserfest として各種の催しがあり、お店の多くもお休みになるのです。

そのことがインプットされてしまったので、以来8月中旬に旅行の日程を組む時は銀行やお店の休みにぶつからないように神経をはらうことになりました。でも、ウィーンであるときそのことを O さんに話すと、「カイザーフェスト? それはバート・イシュルだけだよ」と言われてしまいました。

また、ある年はカイザーフェストのさなかにザルツブルクからバスでバート・イシュルに入りましたので、町の中心部が交通規制され、外側から迂回して駅に向かっていき、予定のバス停で降りることができなかったこともありました。

とにかく、バート・イシュルは8月15日から18日の間カイザーフェスト一色になります。

2009年8月17日撮影

カイザーフェストがいつから始まったのか、調べてみましたが具体的な記述を見つけられずにいます。

しかしイシュルとフランツ・ヨーゼフの間に強い絆が1853年以来生まれたことは間違いありません。母ゾフィーが婚約が決まったお祝いに二人のために今の Kaiservilla を買ったからです。

このもともとビーダーマイヤー風のヴィラは、ウィーンのエルツという公証人が建てたもので、1850年に医師マスタリエの手に渡っていたのを、1853年ゾフィーが婚約の祝いとして贈ったのです。その後ネオ・クラシック様式に改築され、両脇に増築された建物によって全体がエリーザベトの頭文字の E になりました。

フランツ・ヨーゼフは毎夏数週間をこの別邸で過ごすようになり、特に自分の誕生日である8月18日はほとんど必ずここで過ごしました。ちなみに1914年7月28日フランツ・ヨーゼフが第一次世界大戦の発端となるセルビアに対する宣戦布告書に署名したのはこのヴィラでのことでした。

1916年フランツ・ヨーゼフが亡くなると、末娘のマリー・ヴァレリーが相続しますが、彼女の夫フランツ・サルヴァトール大公はハープスブルク - トスカーナの血筋であったので、ヴィラがハープスブルクの手を離れることはありませんでした。カイザーヴィラはハープスブルク家の私有財産であったため、オーストリア - ハンガリー帝国が崩壊した1918年以降も所有権は失われませんでした。二人の息子フーベルト・サルヴァトール・ハープスブルク - ロートリンゲンがこれを相続し、現在はまたその息子のマルクス・ハープスブルク - ロートリンゲンの所有となっています。夏の期間と冬は不定期ですが、ヴィラならびに公園が一般公開されています。

☆

さて、私たちはいったんÖBBのバート・イシュル駅に戻り、そこから歴史散歩を始めることにしましょう。

駅にはバスの発着所もあり、鉄道もバスも、ここを始点、終点としてバート・イシュルと他の町を結んでいます。

鉄道路線は Salzkammergutbahn ザルツカマーグート鉄道と呼ばれ、アトナン・プフハイム Attnag Puchheim (標高415m) とシュタイナハ・イルドニング Stainach-Irdning (標高645m) を結んでいます。 1877年に107kmの全線が開通し、そのときイシュル駅 (標高468m) 注) も完成しました。特にエーベンゼー Ebensee (標高426m) からバート・アウスゼー Bad Aussee (標高641m) の間はトラウン川沿いに走り、周りには高い山々が車窓を通して見えていますが、鉄道そのものとしてはあまり起伏のない路線です ( シュタイヤーマルク州に入り勾配をあげ、バート・アウスゼーを過ぎ、路線の終点近くタウプリッツ Tauplitz 駅で区間の最高位地点標高835メートルとなります )。

注) イシュル駅が完成したのは1877年10月23日でした。駅名がバート・イシュルとなるのは1907年で、それまで駅はイシュル駅と名乗っています。また、以前ご紹介した Salzkammergut-Lokalbahn ザルツカマーグート・ローカル鉄道が完成して、イシュルとザルツブルクがザンクト・ヴォルフガングを経由する路線で結ばれたのは1893年のことでした。残念ながらご紹介したようにその路線は1957年に廃線となってしまいました。

この地で生産される塩、またその生産に不可欠な燃料としての木材、これらを運搬するのに必要な手段としてはハルシュタット湖とトラウン湖との間をトラウン川が結んでいましたので、鉄道技術が登場する以前から水路を活用することが可能でした。

なぜベーメン ( ボヘミア、現在のチェコ ) のブドヴァイス ( チェコ名チェスケー・ブジェヨヴィツェ ) からリンツを経由してトラウン湖畔の町グムンデンまでを結ぶ区間に、すでに1827年から1836年にかけて、もちろん当時のことですから、蒸気鉄道ではなくて、馬車鉄道ですが、オーストリア最初の鉄道 ( これはヨーロッパ大陸としては二番目でした ) が敷設されたのか、オーストリアの歴史をひも解くときに不思議な想いを抱かせられますが、この馬車鉄道によってハルシュタットからブドヴァイスまでの全区間において塩の運搬が水路と鉄道で結ばれた意義を考えると納得されます。

そして便利さがまた逆にその後の鉄道敷設に遅れをとる理由ともなったようです。

ザルツカマーグート鉄道建設の計画が最初に持ち上がったのは1869年です。その時にはハルシュタットからイシュルを経由してトラウン湖畔のエーベンゼーまでの陸路を鉄道で結ぶ計画でした。そのあとはトラウン湖を従来のように水上輸送してグムンデンに運ぶという計画でした。馬車鉄道が狭軌だったので、ザルツカマーグート鉄道もそれに合わせる計画でした。

1873年完成をめざして工事がすすめられましたが、その間に経済危機にみまわれ、工事が中断している間に馬車鉄道の方がノーマル軌道の蒸気鉄道へとつくりかえられることになったので、ザルツカマーグート鉄道の方もそれまで建設されていた路線を廃棄して、1875年あらためてノーマル軌道の蒸気鉄道の建設へと踏み切ったと言うことです。

イシュルの駅舎はザルツカマーグート鉄道全線のなかで最大規模のもので、皇室専用の翼部がつくられていました。

☆

ここからカイザーテルメ Kaisertherme 注) を右手にながめ、バーンホーフ通りを町の中心部に向かって歩くと、町のシンボル的な存在トリンク・ハレ ( 飲泉場 ) Trinkhalle が見えてきます。

注) カイザーテルメはホテルの経営で室内温泉プールのほか露天のプールも備えた立派な施設です。ただヨハンは前を通り過ぎるだけで利用したことはなく、ネットで検索してもいつから存在するのか、歴史もわかりません。カイザーを名に冠してはいますが新しい施設だと思います。YouTubeにはプールの様子を撮影した動画があります。バート・イシュルで何泊か過ごす予定で来たのに天気の悪さとぶつかってしまったというときには温泉で過ごすのも手ですね。

トリンク・ハレに行く手前に郵便局がありますから、先ずはそちらの建物に目を向けることにしましょう。

Das Post- und Telegraphenamt 資料写真

この場所には製塩関係の大工工房があったのですが、それを取り壊して1891年に郵便局が建設されました。今も現役です。

19世紀末にはイシュルが多くの観光客を集めるリゾート地に急速に変貌していたことを証する建造物です。1906年にこの地を訪れたバイエルンの建築家 Dietzinger ディーツィンガーは、イシュルに牧歌的な風景を期待していたのに、町の入り口でにわかに出現する石造りのでかい近代建築に大変な失望、嫌悪感を抱いたそうです。最近はまた時の流れとともにこの建築の再評価もされているようです。1914年に完成した東京駅が最近復元され、「大正浪漫」を感じると大騒ぎしている私たちからすれば、この郵便局なんか十分すぎるほど19世紀末の浪漫を醸し出していると思いますね。

この角を郵便局と反対側の右手に入る通りはカイザー・フランツ・ヨーゼフ通り Kaiser Franz Joseph Straße と呼ばれ、今もかつてのホテル・ポスト ( ザルツカマーグートで一番古いホテルでした ) の建物がそのまま Hotel zur Post の名をつけて立っています。( ヨハンは以前、廃業しているのも知らず、ホテル探しをしているときに受け付けはどこですか? と聞いてしまったよ。)

Hotel zur Post 資料写真

1827/28年建設されたザルツカマーグート最古のホテルで、上記写真の郵便局舎が出来るまではここに Post が併設されていました。1890年7月31日ここで Marie Valerie は結婚披露宴を行いました。ホテルが廃業したのは1988年です。

その隣が Pfarrkirche 教区教会。72メートルの塔は300年の歴史を持ち、教会はマリーア・テレージアのもと、この塔に建て増しする形でつくられ、1780年に聖別されました。

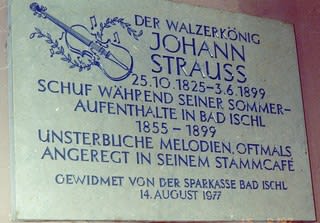

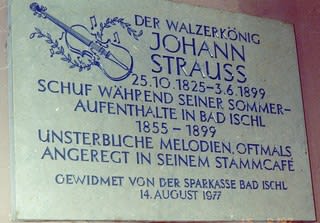

通りを少し進んだ向かい側にはバート・イシュルでも最古参のカフェのひとつ、ヨハン・シュトラウス(息子)がよく通ったカフェ Ramsauer があります。

カフェ・ラムザウアーにはここで常連客ヨハン・シュトラウスの名曲のいくつかが生まれましたと記されています ( カフェ・ラムザウアーの創業は1826年です )

1997年8月15日撮影

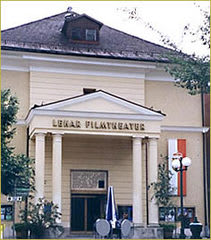

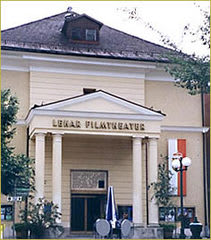

さらにカイザー・フランツ・ヨーゼフ通りを進み、クロイツプラッツ Kreuzplatz に出たところに今は何気なく見過ごしてしまいそうにかつての Hoftheater 宮廷劇場が、現在映画館として残っています。

Hoftheater 往時の姿、画像の左手奥に見えているのが Pfarrkirche の塔、 資料写真

この劇場は1827年に出来ていますから、フランツ・ヨーゼフが生まれる前です。

現在の Lehár Filmtheater 資料写真

ヨハンとロザーリウムは昨年2011年8月8日にここで催された Kammerabend ( 内容はカバレットのライブ公演でした ) のチケットを入手し、劇場の中に入ることができました。今はどこの映画館も斜陽で華やかさとはほど遠いものですが、この劇場、びっくりしました。まさにプチ歌劇場。スケールが小さくはなっていますが、往時の絢爛さをしのぶに十分です。

Lehar Filmtheater でこの映画館のホームページを開くと、2007年に180周年!!を祝ったと書かれており、また、歴史の項目を検索すると、1827年4月28日のこけらおとし。コツェブーのお芝居でした (どうやらアマチュア芝居だったようです)。その年の11月から町が運営をするようになり、プロが出演するようになりました。芝居、オペラ、オペレッタとジャンルを問わずに取り上げました。フランツ・ヨーゼフも折に触れ直ぐ近くのカイザーヴィラからこの劇場を訪れたと思われます。

舞台にたった著名人のリストはまさにキラ星のごとく。ヨハン・シュトラウスも自らここで自作のオペレッタの指揮をとりました。パウラ・ヴェセリィとハンス・ヤーライによる「アルト・ハイデルベルク」公演。もちろんタウバーもここで歌いました。ジラルディ、ネストロイも、ハンス・モーザーも舞台に立ちました。数え上げればきりがありません。

でも20世紀に入って、映画の時代が到来すると、劇場のお客が映画館に流れたのは必然のことでした。

1947年エドムント・アイスラーの 《Goldene Meisterin》 がさしあたり最後の公演作品としてとりあげられ、以降映画館として使われるようになりました。

さて、私たちは映画館から次のシュールガッセ Schulgasse へと左手に折れ、もう一度トリンク・ハレの建物が建つアウペック広場に戻ることにしましょう。

ヨハン (この記事は2012/10/06、10/08、10/11 をまとめたものです)

この言葉には政治的な意味合いがこめられているというより、むしろ歴史が逆戻りしたなかで、市民階層の心持が内に向かい、自分たち固有の文化、郷土に目を注いだ時代と捉えられています。建築様式、家具、服装はもとより、生き方そのものにおいて、伝統、手作り、質素が尊ばれた市民文化の時代だったのです。

☆

現在バート・イシュル観光の目玉の一つにフランツ・ヨーゼフⅠ世の夏の離宮 Kaiservilla があります。

Kaiservilla 資料写真

トラウン河畔にはフランツ・ヨーゼフがお見合いの相手であったネネ (後ろにアクセントがおかれます) ではなくて、ネネにくっついてきた妹シシー注) に一目ぼれしてしまい、一転まわりの誰一人予想もしなかった二人が婚約、その舞台となった Seeauerhaus が今も博物館として残っています。

Seeauerhaus、後の Hotel Austria (現在は博物館となっています) 資料写真

注) バイエルン公女エリーザベト、通称シシーは自らは Sisi と綴りましたが、戦後大流行した映画三部作『シシー』(1955年公開)で Sissi と綴られ、二つの綴りが共存することになってしまいました。また Elisabeth のほうもこれはどうやら宝塚のミュージカルで「エリザベート」とされたせいか、いまでもこの読みを踏襲している書物が少なくありません。正しくは「エリーザベト」で、「りー」のところにアクセントがおかれます。

そもそも、では、なぜウィーンから遠く離れたバート・イシュルに皇帝の離宮があるのか、なぜフランツ・ヨーゼフはこの地でお見合いをしたのか、疑問がわきます。

その疑問を解消しようとすると私たちは、先ずはフランツ・ヨーゼフ誕生の秘話へといざなわれるようです。

以前エピソードをご紹介したように、オーストリア皇帝フェルディナントⅠ世は後継者に恵まれませんでした。何かあったとき次に皇位を継承するのは弟のフランツ・カールでした。

(注) ちなみにこの兄弟には1791年生まれの姉がいて、その姉マリーア・ルドヴィーカは、ジョゼーフィーヌを離婚した皇帝ナポレオンⅠ世の二番目の妻として1810年に結婚、皇后マリー・ルイーズとなり、翌年息子 Reichstadt (フランス語読みで「レシュタト」、ドイツ語読みでは「ライヒシュタット」)公を出産しています。レシュタト公は1815年、わずか4歳で正式にフランス皇帝ナポレオンⅡ世となりますがその在位期間はひと月にも満たないものでした。

祖国オーストリアを蹂躙し、家族をシェーンブルンから追放したナポレオンとなぜマリーア・ルドヴィーカが結婚する気になったかと言えば両国の関係がただひたすら良くなるようにとの願いからであり、ナポレオンがなぜ自ら神聖ローマ帝国を解体させ初代オーストリア皇帝となる屈辱を味わわせたフランツⅠ世の娘を妻に迎えたかと言えば、まあ、秀吉がお市の娘茶々を淀様とした心情と似通うものだったと思われますね。武力で天下をとっても素姓のいやしさはごまかせません。せめて子には血統のよさを受け継がそうということですよ。秀頼の生涯も不幸な短いものでしたが、ライヒシュタット公もわずか21歳の若さで、1832年シェーンブルンで亡くなっています。

なんだかねえ、このあたりはNHKの大河ドラマに仕立てられそうな内容じゃありませんか。

(話を戻して) ところがフランツ・カールも妻ゾフィーとの間になかなか子をもうけることができないでいました。

別に皇帝にも、その弟夫婦にも後継ぎが生まれなくても、皇位を継承する正統な候補者は当時14人、そのほかに11人ハープスブルクの血を受けつぐ成人男子がいたようで、ここでハープスブルク家が断絶するかといった切羽詰まった悲劇的状態ではなかったようです。

(G.Prachl-Bichler: Die Habsburger in Bad Ischl, Leopold Stocker Verl.)

焦っていたのはバイエルンから嫁に来たゾフィーです。夫の兄の現皇帝フェルディナントⅠ世はお人よし、皇位継承に最も近かった夫フランツ・カールはもっとお人よしで、無能。国のトップがこんな腑抜けばかりではかつての大帝国もナポレオンにいいようにされたのも当然であろうし、これからの行く末を思えば没落の一途となる運命は必然。気の強いゾフィーからすればまさに歯ぎしりの毎日。せめて自分に男の子があれば、必ずその子にオーストリアの運命を託させて見せる。ゾフィーは歴史上悪役を買わざるを得ない立場に置かれてしまっていたのですが、善意に受け取れば、だらしのない周りの男たちに代わって何としても国を立て直したい一心だったのです。春日野局実母バージョンといった役回りでしょうか。

ところが、彼女には子宝が恵まれません。これまで5度流産を経験していたのです。

ゾフィーは1829年の夏、医師のすすめでイシュルで Kur (塩泉治療) をして過ごすことになりました。そして6度目の懐妊。今度は医師の厳しい指示も守りました。その甲斐あったのかついに念願の男児を無事出産したのです。

「1830年8月18日のことだった。塩泉での治療が実ったというので、この子は「塩の王子」とも呼ばれた。これ以後、バート・イシュルは効能豊かな塩泉として広く知られるようになり、今日も夏の保養地として賑わっている。」(江村洋、「フランツ・ヨーゼフ ハプスブルク「最後」の皇帝、東京書籍)

(注) 以前も書きましたが、イシュルがバート・イシュルを名乗るのは1906年以降です。それ以前の歴史を語る時にバート・イシュルとするのは、秀吉の「大坂」を「大阪」と書いたり、徳川の時代を東京というようなもので、感心しませんよ。それとゾフィーはその後マクシミリアン、カール・ルートヴィヒの二人の息子に恵まれ、それまで子に恵まれなかった彼女が塩泉治療の甲斐あってつぎつぎに男の子を生んだことへの驚き、揶揄の言葉として「塩の王子たち」と呼ばれたわけで、長男フランツ・ヨーゼフだけを指した言葉ではありません。

Seine Geburt ― und die der zwei rasch folgenden Brüder ― schrieb man vor allem der heilbringenden Wirkung der Ischler Solebäder zu, was den dreien den scherzhaften Titel von Salzprinzen bescherte. (G.Prachl-Bichler: Die Habsburger in Bad Ischl, Leopold Stocker Verl.)

クレームばかりで申し訳ありませんが、オーストリア最後の皇帝はフランツ・ヨーゼフⅠ世ではなくて、1916年に皇帝となった、カール・ルートヴィヒ大公(フランツ・ヨーゼフⅠ世の末弟)の孫のカールⅠ世です。

ということで、イシュルがすでに、やがてオーストリア皇帝となるフランツ・ヨーゼフが生まれる以前から、塩泉治療の町として名を知られていたことが分かります。

イシュルに関して、ハープスブルク宮廷と塩という二つのキーワードが浮かび上がってきます。

現在、バート・イシュルに関してネット検索をすると、「バート・イシュルはザルツカマーグートの中心地である」旨の説明に出あうことだろうと思います。

ザルツカマーグート Salzkammergut という言葉が、今の二つのキーワードをさらに具体的に解き明かすことが分かります。

カマー Kammer という言葉は、分かりやすく言うと国や地方の財務をつかさどる部署のことです。

グート Gut は土地、という意味です。

つまり Kammergut で「御領地」という意味で、この場合、誰の御領地だったかが問題です。

カイザーヴィラを訪れたことのある人なら、フランツ・ヨーゼフが狩りが大好きで、たくさん鹿の頭が飾ってあったことに想いをはせ、「皇帝の狩りの場!!!」と答えてしまうかもしれませんね。

ぶーーーー

間違いです。Kaiservilla の歴史よりも、もっとむか~しから、イシュルを中心としたこの一帯は Kammergut だったのです。

答えのヒントは、先頭にくっついている Salz ザルツ 「塩」という言葉です。

ハルシュタットからこのイシュル一帯は「白い黄金」(怪しい言い方で申し訳ありません、ドイツ語では weißes Gold です) とも呼ばれた塩の産地だったのです。塩は当時とても貴重なものだったため、特別御領地として管理されていたと言うわけです。それは旅人を立ち入らせないほど厳しく管理されて、まったく独自の閉鎖空間をつくっているほどでした。

その閉鎖性は18世紀末 (1797年) に学術調査でこの地を訪れた自然科学者のアレクサンダー・フォン・フンボルト (あのフンボルトペンギンに名を残した近代地理学の祖です) でさえ、調査になにかと支障をきたすほどだったと言いますから、今私たちがザルツカマーグートでイメージする世界(開放的なリゾート地)とは、まだほんの少し前まで、まるっきり違った世界(閉鎖的な塩生産の場)がここにあったと言うことですね。すべてが塩生産のための活動でした。山国ですから岩塩をお湯で煮炊きして精製するわけです。森林から切りだされる木材もそのために必要とされる大切な燃料でした。

塩生産に支障をきたさないよう、木材の切り出し場は厳重に管理され、外敵から守られていました

(J.H.Handlechner, Hannes Heide: Bad Ischl, Die Stadt und ihre Umgebung, Landes Verlag)

このような閉鎖的な社会という町の歴史を持つイシュルを、なぜゾフィーがめでたく思い通り皇帝にならせることをかなえた息子フランツ・ヨーゼフの妃選びとなるお見合いの場に選んだかおのずと答えが導きだされてきましたね。

お見合いが行われた1853年、イシュルにはまだ鉄道は通っていませんでした。この年ゼメリングには鉄道がとおりました。技術的な問題が建設を遅らせたわけではないと考えた方がよいようです。当時塩の運搬手段は水路によりました。

そしてゾフィーがお見合い相手に選んだのは、自分の妹ルドヴィーカの娘ネネでした。フランツ・ヨーゼフからすれば、従妹注) にあたる人物です。バイエルンのポッセンホーフェンからここは地理的にはウィーンより近いわけですが、それが理由ではありません。すべてに優先してゾフィーは外から邪魔な影響が及ぶことを排除しようとしたのです。

注) カトリックではいとこどうしの結婚には教皇の許可を必要としました (マリールイーゼ・フォン・インゲンハイム「皇妃エリザベート」、集英社文庫)

でも、肝心かなめの息子の心までは、思い通りに出来ませんでした。それでもシシーを皇妃として受け入れたのは

ゾフィーにとって子宝に恵まれたのもこのイシュルという土地のおかげ。案ずるよりは生むがやすし、まあ、息子が一目ぼれしたシシーなら、悪いようにはならないだろう。そう思ったのでしょうね。

(注) このあたりのゾフィーの心情をインゲンハイムは次のように綴っています。

フランツ・ヨーゼフは・・・(シシーの) 耳もとにささやいた、「ぼくがどんなに幸せか、きみにはわからないだろうね」

この言葉を小耳にはさんだ大公妃(ゾフィー)は腹立たしさを覚えたが、それは抑え、一人こう思った。「フランツ・ヨーゼフが愛する小娘と結婚する、そのほうがいいのかどうかはわからない。シシーはたしかに頼りないが、しかし彼の苛酷な運命を和らげてくれる、という可能性はある。シシーが彼を好いているのは、一目みればわかる。けっきょくシシーは彼のためを思って、よき皇妃となるよう努めるのではなかろうか」(前掲書)

(注) Salzkammergut についてのはっきりとした言葉の定義はマイヤーの百科事典に載っています。

原文 Mit Rücksicht auf die Salzgewinnung waren das obere Trauntal und das Gebiet um Hallstatt vielleicht schon im 13. Jh. eine landrechtl. Einheit, spätestens seit der Verleihung einer von Oberösterreich geschiedenen verfassungsrechtl. Stellung im frühen 16. Jh. durch Kaiser Maximilian Ⅰ. Der Name S. (ヨハン注: Salzkammergut) bürgerte sich zur Unterscheidung vom übrigen landesfürstl. Kammergut (dem Teil des Territoriums, in dem der Landesfürst nicht nur Landes-, sondern auch Grundherr war) ein und ist 1656 erstmals belegt. Erst unter Kaiser Josph Ⅱ. verlor das Gebiet seine bes. Stellung. Als Folge davon wurde der Gebrauch des Namens S. auf das heutige S. ausgeweitet.

塩の産地であることを考慮してトラウン川上流域とハルシュタット一帯はおそらくすでに13世紀には、遅くとも16世紀初頭に皇帝マクシミリアンⅠ世 ( ヨハン注: 神聖ローマ帝国皇帝、在位1508-1519 ) によってオーバーエスターライヒから分離された法的地位が付与されて以来、同一のラント法が支配する共同体であったと思われる。ザルツカマーグートという名前は他の領邦君主の御領地(カマーグート)、( すなわち領地内にあって、領邦君主が領邦の主であるのみならずその土地の所有者でもある領域 ) と区別する形で認知され、それは1656年初めて記録の上で確認される。皇帝ヨーゼフⅡ世 ( ヨハン注: 神聖ローマ皇帝、在位、1765-1790 ) のときになって初めて、地域はその特別な地位を失った。その結果ザルツカマーグートという名前は今日われわれが使っている意味へと拡大使用されることになった。

門外漢の訳なので不備はあるかと思いますが、この説明によって明らかになることは

ザルツカマーグートはどうやら今日風に言えば、皇帝からお墨付きをもらった「特別自治区」のような地域だったらしいと言うことです。ヨーゼフⅡ世によってその特権は失われました。

今日ザルツカマーグートという名前で、直ちに連想され、また、いろいろな記述に登場する景勝地という説明は、この特別自治区の置かれた自然がやがて19世紀に入って別の意味で(都会から見たリゾート地として)価値のあるものとして評価された結果、法的歴史的な概念をすっかり捨象して、地域も拡大して使われるようになったものだと分かります。

イシュルに関して補足すると

これまで取り上げてきましたように、19世紀に入って次々と整備されていくインフラのどれも、劇場(Hoftheater)にせよ、これはやがて K.u.K Hoftheater を名乗ってはいるものの、建設当初から国とは関係のない民間(やがてすぐに町が経営しますが)によってつくられたものでしたし、Trinkhalle も同じです。Seeauerhaus、フランツ・ヨーゼフがお見合いする場所ですね、これもゾフィーが定宿としていたため、必然的にお見合いの場所に選ばれたわけで、ウィーンの宮廷のヴィラだったわけではありません。カイザーヴィラでさえ、ゾフィーが買い取るまでは民間人のヴィラでした。

バート・イシュルになぜビーダーマイアー様式の建築が多く残されたかはこの町の歴史とは切り離せない理由からです。

☆

以前バート・イシュルを訪れたとき、お店のウィンドウに気をひかれるCDを見つけ、翌日買いに行こうと、もう一度訪れてみると、休業。あれ? 日曜でも祝日でもないのに「なんでやねん!」と非常に不思議に思ったことがありました。

この町では、8月15日の Mariahimmelfahrt 「マリア被昇天祭」から8月18日のフランツ・ヨーゼフの誕生日の期間は Kaiserfest として各種の催しがあり、お店の多くもお休みになるのです。

そのことがインプットされてしまったので、以来8月中旬に旅行の日程を組む時は銀行やお店の休みにぶつからないように神経をはらうことになりました。でも、ウィーンであるときそのことを O さんに話すと、「カイザーフェスト? それはバート・イシュルだけだよ」と言われてしまいました。

また、ある年はカイザーフェストのさなかにザルツブルクからバスでバート・イシュルに入りましたので、町の中心部が交通規制され、外側から迂回して駅に向かっていき、予定のバス停で降りることができなかったこともありました。

とにかく、バート・イシュルは8月15日から18日の間カイザーフェスト一色になります。

2009年8月17日撮影

カイザーフェストがいつから始まったのか、調べてみましたが具体的な記述を見つけられずにいます。

しかしイシュルとフランツ・ヨーゼフの間に強い絆が1853年以来生まれたことは間違いありません。母ゾフィーが婚約が決まったお祝いに二人のために今の Kaiservilla を買ったからです。

このもともとビーダーマイヤー風のヴィラは、ウィーンのエルツという公証人が建てたもので、1850年に医師マスタリエの手に渡っていたのを、1853年ゾフィーが婚約の祝いとして贈ったのです。その後ネオ・クラシック様式に改築され、両脇に増築された建物によって全体がエリーザベトの頭文字の E になりました。

フランツ・ヨーゼフは毎夏数週間をこの別邸で過ごすようになり、特に自分の誕生日である8月18日はほとんど必ずここで過ごしました。ちなみに1914年7月28日フランツ・ヨーゼフが第一次世界大戦の発端となるセルビアに対する宣戦布告書に署名したのはこのヴィラでのことでした。

1916年フランツ・ヨーゼフが亡くなると、末娘のマリー・ヴァレリーが相続しますが、彼女の夫フランツ・サルヴァトール大公はハープスブルク - トスカーナの血筋であったので、ヴィラがハープスブルクの手を離れることはありませんでした。カイザーヴィラはハープスブルク家の私有財産であったため、オーストリア - ハンガリー帝国が崩壊した1918年以降も所有権は失われませんでした。二人の息子フーベルト・サルヴァトール・ハープスブルク - ロートリンゲンがこれを相続し、現在はまたその息子のマルクス・ハープスブルク - ロートリンゲンの所有となっています。夏の期間と冬は不定期ですが、ヴィラならびに公園が一般公開されています。

☆

さて、私たちはいったんÖBBのバート・イシュル駅に戻り、そこから歴史散歩を始めることにしましょう。

駅にはバスの発着所もあり、鉄道もバスも、ここを始点、終点としてバート・イシュルと他の町を結んでいます。

鉄道路線は Salzkammergutbahn ザルツカマーグート鉄道と呼ばれ、アトナン・プフハイム Attnag Puchheim (標高415m) とシュタイナハ・イルドニング Stainach-Irdning (標高645m) を結んでいます。 1877年に107kmの全線が開通し、そのときイシュル駅 (標高468m) 注) も完成しました。特にエーベンゼー Ebensee (標高426m) からバート・アウスゼー Bad Aussee (標高641m) の間はトラウン川沿いに走り、周りには高い山々が車窓を通して見えていますが、鉄道そのものとしてはあまり起伏のない路線です ( シュタイヤーマルク州に入り勾配をあげ、バート・アウスゼーを過ぎ、路線の終点近くタウプリッツ Tauplitz 駅で区間の最高位地点標高835メートルとなります )。

注) イシュル駅が完成したのは1877年10月23日でした。駅名がバート・イシュルとなるのは1907年で、それまで駅はイシュル駅と名乗っています。また、以前ご紹介した Salzkammergut-Lokalbahn ザルツカマーグート・ローカル鉄道が完成して、イシュルとザルツブルクがザンクト・ヴォルフガングを経由する路線で結ばれたのは1893年のことでした。残念ながらご紹介したようにその路線は1957年に廃線となってしまいました。

この地で生産される塩、またその生産に不可欠な燃料としての木材、これらを運搬するのに必要な手段としてはハルシュタット湖とトラウン湖との間をトラウン川が結んでいましたので、鉄道技術が登場する以前から水路を活用することが可能でした。

なぜベーメン ( ボヘミア、現在のチェコ ) のブドヴァイス ( チェコ名チェスケー・ブジェヨヴィツェ ) からリンツを経由してトラウン湖畔の町グムンデンまでを結ぶ区間に、すでに1827年から1836年にかけて、もちろん当時のことですから、蒸気鉄道ではなくて、馬車鉄道ですが、オーストリア最初の鉄道 ( これはヨーロッパ大陸としては二番目でした ) が敷設されたのか、オーストリアの歴史をひも解くときに不思議な想いを抱かせられますが、この馬車鉄道によってハルシュタットからブドヴァイスまでの全区間において塩の運搬が水路と鉄道で結ばれた意義を考えると納得されます。

そして便利さがまた逆にその後の鉄道敷設に遅れをとる理由ともなったようです。

ザルツカマーグート鉄道建設の計画が最初に持ち上がったのは1869年です。その時にはハルシュタットからイシュルを経由してトラウン湖畔のエーベンゼーまでの陸路を鉄道で結ぶ計画でした。そのあとはトラウン湖を従来のように水上輸送してグムンデンに運ぶという計画でした。馬車鉄道が狭軌だったので、ザルツカマーグート鉄道もそれに合わせる計画でした。

1873年完成をめざして工事がすすめられましたが、その間に経済危機にみまわれ、工事が中断している間に馬車鉄道の方がノーマル軌道の蒸気鉄道へとつくりかえられることになったので、ザルツカマーグート鉄道の方もそれまで建設されていた路線を廃棄して、1875年あらためてノーマル軌道の蒸気鉄道の建設へと踏み切ったと言うことです。

イシュルの駅舎はザルツカマーグート鉄道全線のなかで最大規模のもので、皇室専用の翼部がつくられていました。

☆

ここからカイザーテルメ Kaisertherme 注) を右手にながめ、バーンホーフ通りを町の中心部に向かって歩くと、町のシンボル的な存在トリンク・ハレ ( 飲泉場 ) Trinkhalle が見えてきます。

注) カイザーテルメはホテルの経営で室内温泉プールのほか露天のプールも備えた立派な施設です。ただヨハンは前を通り過ぎるだけで利用したことはなく、ネットで検索してもいつから存在するのか、歴史もわかりません。カイザーを名に冠してはいますが新しい施設だと思います。YouTubeにはプールの様子を撮影した動画があります。バート・イシュルで何泊か過ごす予定で来たのに天気の悪さとぶつかってしまったというときには温泉で過ごすのも手ですね。

トリンク・ハレに行く手前に郵便局がありますから、先ずはそちらの建物に目を向けることにしましょう。

Das Post- und Telegraphenamt 資料写真

この場所には製塩関係の大工工房があったのですが、それを取り壊して1891年に郵便局が建設されました。今も現役です。

19世紀末にはイシュルが多くの観光客を集めるリゾート地に急速に変貌していたことを証する建造物です。1906年にこの地を訪れたバイエルンの建築家 Dietzinger ディーツィンガーは、イシュルに牧歌的な風景を期待していたのに、町の入り口でにわかに出現する石造りのでかい近代建築に大変な失望、嫌悪感を抱いたそうです。最近はまた時の流れとともにこの建築の再評価もされているようです。1914年に完成した東京駅が最近復元され、「大正浪漫」を感じると大騒ぎしている私たちからすれば、この郵便局なんか十分すぎるほど19世紀末の浪漫を醸し出していると思いますね。

この角を郵便局と反対側の右手に入る通りはカイザー・フランツ・ヨーゼフ通り Kaiser Franz Joseph Straße と呼ばれ、今もかつてのホテル・ポスト ( ザルツカマーグートで一番古いホテルでした ) の建物がそのまま Hotel zur Post の名をつけて立っています。( ヨハンは以前、廃業しているのも知らず、ホテル探しをしているときに受け付けはどこですか? と聞いてしまったよ。)

Hotel zur Post 資料写真

1827/28年建設されたザルツカマーグート最古のホテルで、上記写真の郵便局舎が出来るまではここに Post が併設されていました。1890年7月31日ここで Marie Valerie は結婚披露宴を行いました。ホテルが廃業したのは1988年です。

その隣が Pfarrkirche 教区教会。72メートルの塔は300年の歴史を持ち、教会はマリーア・テレージアのもと、この塔に建て増しする形でつくられ、1780年に聖別されました。

通りを少し進んだ向かい側にはバート・イシュルでも最古参のカフェのひとつ、ヨハン・シュトラウス(息子)がよく通ったカフェ Ramsauer があります。

カフェ・ラムザウアーにはここで常連客ヨハン・シュトラウスの名曲のいくつかが生まれましたと記されています ( カフェ・ラムザウアーの創業は1826年です )

1997年8月15日撮影

さらにカイザー・フランツ・ヨーゼフ通りを進み、クロイツプラッツ Kreuzplatz に出たところに今は何気なく見過ごしてしまいそうにかつての Hoftheater 宮廷劇場が、現在映画館として残っています。

Hoftheater 往時の姿、画像の左手奥に見えているのが Pfarrkirche の塔、 資料写真

この劇場は1827年に出来ていますから、フランツ・ヨーゼフが生まれる前です。

現在の Lehár Filmtheater 資料写真

ヨハンとロザーリウムは昨年2011年8月8日にここで催された Kammerabend ( 内容はカバレットのライブ公演でした ) のチケットを入手し、劇場の中に入ることができました。今はどこの映画館も斜陽で華やかさとはほど遠いものですが、この劇場、びっくりしました。まさにプチ歌劇場。スケールが小さくはなっていますが、往時の絢爛さをしのぶに十分です。

Lehar Filmtheater でこの映画館のホームページを開くと、2007年に180周年!!を祝ったと書かれており、また、歴史の項目を検索すると、1827年4月28日のこけらおとし。コツェブーのお芝居でした (どうやらアマチュア芝居だったようです)。その年の11月から町が運営をするようになり、プロが出演するようになりました。芝居、オペラ、オペレッタとジャンルを問わずに取り上げました。フランツ・ヨーゼフも折に触れ直ぐ近くのカイザーヴィラからこの劇場を訪れたと思われます。

舞台にたった著名人のリストはまさにキラ星のごとく。ヨハン・シュトラウスも自らここで自作のオペレッタの指揮をとりました。パウラ・ヴェセリィとハンス・ヤーライによる「アルト・ハイデルベルク」公演。もちろんタウバーもここで歌いました。ジラルディ、ネストロイも、ハンス・モーザーも舞台に立ちました。数え上げればきりがありません。

でも20世紀に入って、映画の時代が到来すると、劇場のお客が映画館に流れたのは必然のことでした。

1947年エドムント・アイスラーの 《Goldene Meisterin》 がさしあたり最後の公演作品としてとりあげられ、以降映画館として使われるようになりました。

さて、私たちは映画館から次のシュールガッセ Schulgasse へと左手に折れ、もう一度トリンク・ハレの建物が建つアウペック広場に戻ることにしましょう。

ヨハン (この記事は2012/10/06、10/08、10/11 をまとめたものです)