Tafelspitz は牛の先端がとがった(spitz)尾の部分を使う煮込み料理です。

煮込み用野菜を茹でたものに、スライスした肉をいれ、リンゴをすりおろしたもの、あるいはゼンメルパンを粥状にしたもの、西洋わさびのすりおろしなどと煮込みに際して出来た肉汁を加えて食べます。

付け合わせとしてさいの目状に切った、または千切りした根菜類とじゃがいも、いんげん、ホウレンソウなどが添えられます。

料理に関してことのほか好奇心旺盛で、その土地の名物、未体験の料理、具材を目にするとチャレンジせずにはいられないロザーリウムに比べればヨハンは極めて保守的、過去の経験にもとずく安全路線を歩んでいますから、好みのレパートリーが増えるのには、だいたい偶然の幸せな体験が果たす役割が大きく、逆に言えば、偶然の不幸せにぶつかると、相当あとをひいてしまうことにもなります。

牛肉を使ったウィーン料理の代表格と言えば

たぶんどなたも耳にしたことがある Wiener Schnitzel ( ヴィーナー・シュニツェル ) と Tafelspitz ということになるでしょうか。

毎年ウィーンに訪れるわりには、ヨハンはほとんどこのふたつは口にしてきませんでした。

日本にいるときはとんかつは好物になっているので、仔牛をあげたシュニツェルなんか喜んで食べてもよさそうなのに、敬遠してしまうようになったのは今から15年前、とあるところで出されたシュニツェルがトラウマになったのだと思われます。

先ず出されてきたときのそのばかばかしいボリューム、皿からはみ出るほどのシュニツェルが2枚重ねで出てきたのでございます。ただ量の問題ならば、体の大きさもわたしたちとは違う彼の地の連中のことです、これくらいでないと客に満足してもらえないものと、店側のサービスとして理解可能ですが、問題は油です。あぶら。途中から本当に吐きそうになりました。

次にターフェルシュピツ。これも当時としてはウィーンのまあまあ有名どころのお店でいただきましたが、というよりロザーリウムが注文したものを少しいただきましたが、そもそも煮込み肉があまり好きではないヨハン、やはりその味付けのあまりの濃さに辟易した覚えがあるのでございます。

これも冬が寒い彼の地のこととして、そんなものなのかもしれないと理解しつつも、以後ヨハンはご免こうむる、となったように思われます。当時は料理の付け合わせの野菜類も乏しく、本当にメインの肉料理をひたすら味濃く調理したものが主体だったように記憶します。そのくせ Nachspeise と称しておなかいっぱい食べた後にまだケーキ類を食べるのですから、健康にいいわけはありません。日本からウィーンに行くと、メタボな人ばかりが目につきました ( これは一時解消してきたと思っていましたが、最近また目につきだしてきているように思います )。

いつ頃からか、ウィーンでは、日本にならって (だったと思います)、バランスの良い食事を心がけて、市民をメタボから脱却させなくてはと官民タッグをくんで真剣な取り組みがはじまり、ずいぶんキャンペーンをしたように記憶します。それが功を奏したのでしょうね、すらっとしたお嬢さんの姿も多くなりましたし、しゃきっとしたサラリーマンが肩で風切るように街を歩いていく姿も珍しくはなくなってきました。でも、去年、今年あたりの印象ではもうあの取り組みは人々の頭から忘れ去られてきているように危惧されます。EUになってからどんどん外国から人は入ってくるし、健康に気を使う余裕なんてものもまたなくなってしまったのかも知れません。役人は危機感をもったほうがいいよ~♪ いずれ健康保険に跳ね返る問題なわけだし。

でも、ヨハンたちはウィーンに毎年でかけても、ここ何年かは、多くは地方にでかける足場として、最後に、買い集めた資料を packen して郵便局から日本に送るためであって、おいしいウィーン料理を探訪しようなんて気になることもなく、ウィーンのようなせっかくの都会、中華もあれば和食もあります。なんならケーバブの立ち食いでも野菜たっぷりなので大歓迎、まちがっても伝統のウィーン料理、なんて看板を目にすれば、それだけでパスしてしまうというのが実態でした。

あ、ウィーンの名誉のために言っておきますと

朝食のゼンメル、コーヒー、これは昔からとてもおいしくて、朝が満足できるので、今まで特に不満はなく過ごしてきたのです。ただわざわざウィーン料理の専門店には行かなかった、というだけの話です。

それが、今回ターフェルシュピツを記事にするということは、やはり幸せな偶然のおかげです。

今年の3月ヨハンたちはスイスのチューリヒ近郊のアルトという村で行われているオペレッタ祭りを訪ねて、ウィーンを経由してチューリヒに行きました。そしてチューリヒからの帰路いったんウィーンで降りて、ウィーン、バーデンでオペラ、オペレッタを観劇するという日程でした。

その機内の雑誌でここにご紹介する Plachutta の記事を目にしたのです。ただそのときは「今またウィーンではターフェルシュピツがいけてる!」という内容に目を惹かれたのであって、お店の名前までは記憶にはとどまりませんでした。

これだけなら、「ふうん」と受け流して、たぶんまた時の経過とともに忘れてしまったのではないかと思います。

なぜこの店の客になったかというとこうです。

ウィーンでわたしたちが訪ねた O さんがシェーンブルンの近くに住んでいて、その日はグロリエッテで待ち合わせ、シェーンブルンから沈み行く夕陽を見よう、と言うので、坂を下りて行きました。

シェーンブルン宮殿から西に沈みゆく夕陽を眺める

2102年3月23日撮影

そのあと O さんがヒーツィングの方に出よう、と言うので、ヒーツィングなら美味しいレストランもあるだろうし、ヨハンが恥ずかしながらいまだドムマイヤーすら行ってみたことがなく、とりあえずはそこを目指して歩きました。

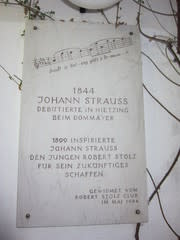

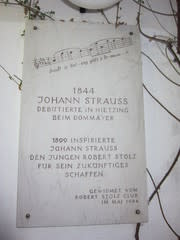

ドムマイヤー 2012年3月23日撮影 ヨハン・シュトラウス(息子)は1844年ここでデビューしました

でも今このドムマイヤーはカフェのオバラーが経営しています。ケーキ屋さんになってしまっているのです。

そこでここには食事のあとまた戻ることにして、この建物とすぐ目と鼻の先の、今通りかかってきたレストラン Plachutta がここのところウィーンっ子たちに人気の ターフェルシュピツ専門店だから、そちらで食事しようと O さん。そのとき頭の中で先ほど書いたチューリヒ・ウィーン間の機内で読んだ雑誌のことがぱあっとヨハンの中によみがえったのです。

O さんは父親がレストランを経営していた人だし、ご自身もレストラン経営の名義権を持ち、一時その名義を王宮近くのイタリアレストランに貸していたこともあり、食べることに関してはヨハンもその舌には信頼を寄せていますから、ぜひとも行ってみたいという気になったのです。

その前に、ドムマイヤーの方、また来るにしてもここで、玄関先を見ただけで立ち去るのも残念だし、O さんは「わたしもまだ庭を見たことがない」と店の人にささっと交渉して、もう閉めて立ち入りできなくしてあった庭にわれわれを連れて入っていきました。

こういうときに自分ではそんなあつかましいことは無理だろうからと思うと、ラッキーでした。

ドムマイヤーの内庭、奥に見えるパビリオンのようなところで楽団が演奏したのでしょうか。ヨハンの印象としてはとてもスペースとしてはこじんまりした感じでした。

2012年3月23日撮影

プラフッタ

2012年3月23日撮影

今も書きましたように、プラフッタはドムマイヤーの斜向かい、目と鼻の先です。

店内に入るとほぼ満席。やはり人気があるんですね。

予約で席は一杯だけども、1時間で予約のお客さんに席を譲ってくれるのであれば、それまでいいですよ、との話。

こうなると余計に食べてみたくなるじゃないですか。

店のカラーもグリーンが基調。店内のウェイターたちもグリーンを基調にした制服を身だしなみよく着込んでいます。

なんとなくノータイでシェーンブルンからここまでしっかり散歩して、早春の候、汗こそはかいていないものの、散歩のついでといった風のわたしたち3人はまわりのお客さんたちがよけい身だしなみよく見え、多少の居心地の悪さを感じつつ、席に着いたと言う次第です。

料理は銅の鍋にいれて運ばれてきます。冷めないように中華でおなじみの熱プレートの上におかれ、そこから銘々がお皿にとりわけていただきます

2012年3月23日撮影

なにしろ時間を制約されてしまっていましたから、落ち着かない気分のなかでの食事となりましたが、ヨハンの採点としては、過去のよくない記憶は忘れ去ることができる程度に、ターフェルシュピツについての新たな幸せな出会いとなったことは確かです。

今度機会があったらまたゆっくりこよう。

でも、難点はヨハンは絶対に予約が嫌いだということです。

O さんが、この店はヒーツィングのほか、Wollzeile にも、Oper の近くにも店を持っていると言うので、いつか歩いているときにまたそれらの店先を通りかかることもあるだろうから、気をつけるようにしようと思った次第です。

ただ、インターネットで調べれば、今は Plachutta そのもののホームページもあるし、創業者の Ewald Plachutta についてはウィキペディアにも記事があります。

そんなことで調べたものをここにご紹介しておきます

創業者

1940年ウィーンに生まれた Ewald Plachutta は1945年に母親の里であるシュタイアーマルクのマウテルンに両親とともに移る。学校を終えると、グラーツのグランド・ホテル Wiesler で料理修業をはじめ、21歳でウィーンの Astoria ホテルの料理長になる。1968年にドイツ、フランクフルト(a/M)で開かれた料理人のオリンピックでプラフッタは選手としてまたオーストリア・ナショナルチームの選手団長として参加し、ゴールド・メダルならびに特別賞を得ている。

1991年にゴー・ミヨによりその年の料理人に選ばれた。ミシュランも1993年に星1つを与えている。

2003年ウィーン市の金賞が与えられ、2005年にはプロフェサーの職業タイトルが与えられている。

古典的な料理であった Tafelspitz により、伝統的なウィーンの牛肉料理にルネサンスをもたらした。

1979年ウィーンの最高級レストラン「Zum drei Husaren」を買いとって独立。ほかにも「Grotta Azzurra」と「Hietzinger Bräu」の共同経営者となり、1987年に開店した「Hietzinger Bräu」の方はやがて名前を Plachutta Hietzing と変え、1993年からそこの単独経営者となっている。

ホームページには料理の写真もたくさん掲載されていますので、それをご参照ください

☆

プラフッタの成功の理由としては、装飾から食器、ボーイの制服、マナーにいたるすみずみまで付加価値に重きを置いた店づくりをしたこと、またHPを見ると、牛肉はすべて生産者の顔が見えるもので、その牛の誕生から把握されていると書いてあります。

こうしたたくみなPR戦略。YouTubeにプラフッタ自身が登場した画像がupされています。かれはまたいくつか料理本を出しており、それらはウィーン料理のバイブルの如く扱われているようです。そして店舗をやたら拡大はせず、場所選びにも相当の神経をはらって展開してきているように思われます。要するに、売れることをとことん追及してきてはいるけれども、けっして売れればよい、との戦法をとってきたわけでもないのです。その点が一時期その資本力で街中に Running Sushi を展開していた似非回転ずしとは異なります。

少し褒めすぎてしまったかもしれませんが、幸せな出会いと言うのは受け手の側にも高揚感を与えてくれるというものです。つまり、誰かに伝えたくなる、という心理。結局これがPRとしては一番効果を生む方法です。口コミというやつですね。やらせのグルメ・ランキングだと、それに乗ってでかけて行った人間が期待外れを味わうわけですから、そこで伝達ゲームは終了となります。資本力にまかせて質をないがしろにしたまま、ただただ店舗拡大路線をとるチェーン店は、いつか同じようなライバル店が登場して、結局客に飽きられ、見捨てられていくものです。

ところで、ヨハンが、この自分自身そんなに好きではなかった肉の煮込み料理であるターフェルシュピツについて、書いてみようと思ったのは、その後もう一つ、幸せな出会いがあったからです。

今日のお話はその店についてです。

こちらのほうは今年の夏です。店との出会いはまったくの偶然です。犬も歩けばの類です。

その店のHPに書かれているのにしたがって紹介すれば、シューベルトの「Dreimädelhaus」の隣にあり、店の名前もそのまま 「schubert」です。

通りの名前は Schreyvogelgasse と言って、なんだかけたたましそうな場所ですが、リングから少し中に入り、閑静な場所にありますし、あまり観光客がうろうろする場所ではないので、実際静かで、まわりが官庁街なので、お客さんたちの多くもどうやらそういう人たちと見受けました。

2012/08/08撮影

ウィーンに到着したその日、夕食をどこにしようかと散歩しながら、この店にたどりつきました。

ロザーリウムがウィーン料理がいい、というので通常ならば、ヨハンの方が即座に「却下」と言うべきところを、その気になったのはやはり、春のプラフッタとの出会いがあったからです。einmal ist kein Mal 「一度で物事は語れない」― この精神です。ウィーン料理の良さをもう一度違う店で味わって見られるかもしれないと思ったのです。

そこでこのシューベルトでもターフェルシュピツを頼みました。

このときにヨハンのそれまでのイメージが本当に変わったのです。

素材を大切にした薄味で調理されて出てきたターフェルシュピツは、すでに皿に盛られ、プラフッタのように鍋に入ってはいません。

たぶんそこで初めてプラフッタのターフェルシュピツが今から思うとまだ少し味が濃い目だったと知りました。

それに比べシューベルトのターフェルシュピツは薄味のとても上品な味付けで、今までウィーンで、ウィーン料理で体験することのできなかった上質な味わいに本当に驚きました。

そこで今回は、われわれの方から O さんを誘って、彼女がどう判定するか知りたくて、もう一度11日にシューベルトを訪れました。

2012/08/11撮影

ウィーン料理のレシピを調べると、ターフェルシュピツは

リンゴをすりおろしたもの、西洋わさびのすりおろしなどをつけ合わせて食べると書いてあるのですが、O さんはこれが正式で、プラフッタではこのリンゴのすりおろしが出てこなかった、と言いました。ヨハンはもうあまりその点記憶はありません。ただ薄味に調理されたお肉とこのソースはとても合いました。

この11日はテラスではなくて、店内でいただきましたので、あまり写真をぱちぱち撮るのもはばかれましたので、写真は多くはありません。

そしてヨハンはここでならと、本当にひさしぶりにシュニツェルを注文してみました。

テレビのレポーターのように語彙豊富に説明できなくて、申し訳ありませんが、シュニツェルも抜群でした。

油でべとべとの何年か前のとはまるで別物でした。表面のころもはさくさく、中はジューシー。とてもワインと合います。

話としては前後しますが、前菜として、頼んだ Steinpilze ↓

2012/08/11撮影

きのことしては Eierschwammerl と並ぶ高級食材であることは分かっていますが、いままではシチューか何かの具材として、ステーキの添え物として食べてきたばかりで、Steinpilze そのものをこうしていただく経験は初めてでした。

ベルリンで K 先生に連れられて旬のアスパラを食べにいったとき以来の衝撃でした。

おいしい食材にはごちゃごちゃ手をかけない。日本人としてはちょうど松茸とか、旬のきのこをいただくようなそんな感じですか。

なにしろウィーンのレストランがここまで素材を大切に、薄味で調理するように大きな変化でも起こったのかと、とても気になりました。

http://restaurant-schubert.at/

ホームページを開くととても可愛らしくお店とそのまわりがイラストで描かれています。

ヨハン ( この記事は 2012/09/05 と 2012/09/09 をまとめたものです )

煮込み用野菜を茹でたものに、スライスした肉をいれ、リンゴをすりおろしたもの、あるいはゼンメルパンを粥状にしたもの、西洋わさびのすりおろしなどと煮込みに際して出来た肉汁を加えて食べます。

付け合わせとしてさいの目状に切った、または千切りした根菜類とじゃがいも、いんげん、ホウレンソウなどが添えられます。

料理に関してことのほか好奇心旺盛で、その土地の名物、未体験の料理、具材を目にするとチャレンジせずにはいられないロザーリウムに比べればヨハンは極めて保守的、過去の経験にもとずく安全路線を歩んでいますから、好みのレパートリーが増えるのには、だいたい偶然の幸せな体験が果たす役割が大きく、逆に言えば、偶然の不幸せにぶつかると、相当あとをひいてしまうことにもなります。

牛肉を使ったウィーン料理の代表格と言えば

たぶんどなたも耳にしたことがある Wiener Schnitzel ( ヴィーナー・シュニツェル ) と Tafelspitz ということになるでしょうか。

毎年ウィーンに訪れるわりには、ヨハンはほとんどこのふたつは口にしてきませんでした。

日本にいるときはとんかつは好物になっているので、仔牛をあげたシュニツェルなんか喜んで食べてもよさそうなのに、敬遠してしまうようになったのは今から15年前、とあるところで出されたシュニツェルがトラウマになったのだと思われます。

先ず出されてきたときのそのばかばかしいボリューム、皿からはみ出るほどのシュニツェルが2枚重ねで出てきたのでございます。ただ量の問題ならば、体の大きさもわたしたちとは違う彼の地の連中のことです、これくらいでないと客に満足してもらえないものと、店側のサービスとして理解可能ですが、問題は油です。あぶら。途中から本当に吐きそうになりました。

次にターフェルシュピツ。これも当時としてはウィーンのまあまあ有名どころのお店でいただきましたが、というよりロザーリウムが注文したものを少しいただきましたが、そもそも煮込み肉があまり好きではないヨハン、やはりその味付けのあまりの濃さに辟易した覚えがあるのでございます。

これも冬が寒い彼の地のこととして、そんなものなのかもしれないと理解しつつも、以後ヨハンはご免こうむる、となったように思われます。当時は料理の付け合わせの野菜類も乏しく、本当にメインの肉料理をひたすら味濃く調理したものが主体だったように記憶します。そのくせ Nachspeise と称しておなかいっぱい食べた後にまだケーキ類を食べるのですから、健康にいいわけはありません。日本からウィーンに行くと、メタボな人ばかりが目につきました ( これは一時解消してきたと思っていましたが、最近また目につきだしてきているように思います )。

いつ頃からか、ウィーンでは、日本にならって (だったと思います)、バランスの良い食事を心がけて、市民をメタボから脱却させなくてはと官民タッグをくんで真剣な取り組みがはじまり、ずいぶんキャンペーンをしたように記憶します。それが功を奏したのでしょうね、すらっとしたお嬢さんの姿も多くなりましたし、しゃきっとしたサラリーマンが肩で風切るように街を歩いていく姿も珍しくはなくなってきました。でも、去年、今年あたりの印象ではもうあの取り組みは人々の頭から忘れ去られてきているように危惧されます。EUになってからどんどん外国から人は入ってくるし、健康に気を使う余裕なんてものもまたなくなってしまったのかも知れません。役人は危機感をもったほうがいいよ~♪ いずれ健康保険に跳ね返る問題なわけだし。

でも、ヨハンたちはウィーンに毎年でかけても、ここ何年かは、多くは地方にでかける足場として、最後に、買い集めた資料を packen して郵便局から日本に送るためであって、おいしいウィーン料理を探訪しようなんて気になることもなく、ウィーンのようなせっかくの都会、中華もあれば和食もあります。なんならケーバブの立ち食いでも野菜たっぷりなので大歓迎、まちがっても伝統のウィーン料理、なんて看板を目にすれば、それだけでパスしてしまうというのが実態でした。

あ、ウィーンの名誉のために言っておきますと

朝食のゼンメル、コーヒー、これは昔からとてもおいしくて、朝が満足できるので、今まで特に不満はなく過ごしてきたのです。ただわざわざウィーン料理の専門店には行かなかった、というだけの話です。

それが、今回ターフェルシュピツを記事にするということは、やはり幸せな偶然のおかげです。

今年の3月ヨハンたちはスイスのチューリヒ近郊のアルトという村で行われているオペレッタ祭りを訪ねて、ウィーンを経由してチューリヒに行きました。そしてチューリヒからの帰路いったんウィーンで降りて、ウィーン、バーデンでオペラ、オペレッタを観劇するという日程でした。

その機内の雑誌でここにご紹介する Plachutta の記事を目にしたのです。ただそのときは「今またウィーンではターフェルシュピツがいけてる!」という内容に目を惹かれたのであって、お店の名前までは記憶にはとどまりませんでした。

これだけなら、「ふうん」と受け流して、たぶんまた時の経過とともに忘れてしまったのではないかと思います。

なぜこの店の客になったかというとこうです。

ウィーンでわたしたちが訪ねた O さんがシェーンブルンの近くに住んでいて、その日はグロリエッテで待ち合わせ、シェーンブルンから沈み行く夕陽を見よう、と言うので、坂を下りて行きました。

シェーンブルン宮殿から西に沈みゆく夕陽を眺める

2102年3月23日撮影

そのあと O さんがヒーツィングの方に出よう、と言うので、ヒーツィングなら美味しいレストランもあるだろうし、ヨハンが恥ずかしながらいまだドムマイヤーすら行ってみたことがなく、とりあえずはそこを目指して歩きました。

ドムマイヤー 2012年3月23日撮影 ヨハン・シュトラウス(息子)は1844年ここでデビューしました

でも今このドムマイヤーはカフェのオバラーが経営しています。ケーキ屋さんになってしまっているのです。

そこでここには食事のあとまた戻ることにして、この建物とすぐ目と鼻の先の、今通りかかってきたレストラン Plachutta がここのところウィーンっ子たちに人気の ターフェルシュピツ専門店だから、そちらで食事しようと O さん。そのとき頭の中で先ほど書いたチューリヒ・ウィーン間の機内で読んだ雑誌のことがぱあっとヨハンの中によみがえったのです。

O さんは父親がレストランを経営していた人だし、ご自身もレストラン経営の名義権を持ち、一時その名義を王宮近くのイタリアレストランに貸していたこともあり、食べることに関してはヨハンもその舌には信頼を寄せていますから、ぜひとも行ってみたいという気になったのです。

その前に、ドムマイヤーの方、また来るにしてもここで、玄関先を見ただけで立ち去るのも残念だし、O さんは「わたしもまだ庭を見たことがない」と店の人にささっと交渉して、もう閉めて立ち入りできなくしてあった庭にわれわれを連れて入っていきました。

こういうときに自分ではそんなあつかましいことは無理だろうからと思うと、ラッキーでした。

ドムマイヤーの内庭、奥に見えるパビリオンのようなところで楽団が演奏したのでしょうか。ヨハンの印象としてはとてもスペースとしてはこじんまりした感じでした。

2012年3月23日撮影

プラフッタ

2012年3月23日撮影

今も書きましたように、プラフッタはドムマイヤーの斜向かい、目と鼻の先です。

店内に入るとほぼ満席。やはり人気があるんですね。

予約で席は一杯だけども、1時間で予約のお客さんに席を譲ってくれるのであれば、それまでいいですよ、との話。

こうなると余計に食べてみたくなるじゃないですか。

店のカラーもグリーンが基調。店内のウェイターたちもグリーンを基調にした制服を身だしなみよく着込んでいます。

なんとなくノータイでシェーンブルンからここまでしっかり散歩して、早春の候、汗こそはかいていないものの、散歩のついでといった風のわたしたち3人はまわりのお客さんたちがよけい身だしなみよく見え、多少の居心地の悪さを感じつつ、席に着いたと言う次第です。

料理は銅の鍋にいれて運ばれてきます。冷めないように中華でおなじみの熱プレートの上におかれ、そこから銘々がお皿にとりわけていただきます

2012年3月23日撮影

なにしろ時間を制約されてしまっていましたから、落ち着かない気分のなかでの食事となりましたが、ヨハンの採点としては、過去のよくない記憶は忘れ去ることができる程度に、ターフェルシュピツについての新たな幸せな出会いとなったことは確かです。

今度機会があったらまたゆっくりこよう。

でも、難点はヨハンは絶対に予約が嫌いだということです。

O さんが、この店はヒーツィングのほか、Wollzeile にも、Oper の近くにも店を持っていると言うので、いつか歩いているときにまたそれらの店先を通りかかることもあるだろうから、気をつけるようにしようと思った次第です。

ただ、インターネットで調べれば、今は Plachutta そのもののホームページもあるし、創業者の Ewald Plachutta についてはウィキペディアにも記事があります。

そんなことで調べたものをここにご紹介しておきます

創業者

1940年ウィーンに生まれた Ewald Plachutta は1945年に母親の里であるシュタイアーマルクのマウテルンに両親とともに移る。学校を終えると、グラーツのグランド・ホテル Wiesler で料理修業をはじめ、21歳でウィーンの Astoria ホテルの料理長になる。1968年にドイツ、フランクフルト(a/M)で開かれた料理人のオリンピックでプラフッタは選手としてまたオーストリア・ナショナルチームの選手団長として参加し、ゴールド・メダルならびに特別賞を得ている。

1991年にゴー・ミヨによりその年の料理人に選ばれた。ミシュランも1993年に星1つを与えている。

2003年ウィーン市の金賞が与えられ、2005年にはプロフェサーの職業タイトルが与えられている。

古典的な料理であった Tafelspitz により、伝統的なウィーンの牛肉料理にルネサンスをもたらした。

1979年ウィーンの最高級レストラン「Zum drei Husaren」を買いとって独立。ほかにも「Grotta Azzurra」と「Hietzinger Bräu」の共同経営者となり、1987年に開店した「Hietzinger Bräu」の方はやがて名前を Plachutta Hietzing と変え、1993年からそこの単独経営者となっている。

ホームページには料理の写真もたくさん掲載されていますので、それをご参照ください

☆

プラフッタの成功の理由としては、装飾から食器、ボーイの制服、マナーにいたるすみずみまで付加価値に重きを置いた店づくりをしたこと、またHPを見ると、牛肉はすべて生産者の顔が見えるもので、その牛の誕生から把握されていると書いてあります。

こうしたたくみなPR戦略。YouTubeにプラフッタ自身が登場した画像がupされています。かれはまたいくつか料理本を出しており、それらはウィーン料理のバイブルの如く扱われているようです。そして店舗をやたら拡大はせず、場所選びにも相当の神経をはらって展開してきているように思われます。要するに、売れることをとことん追及してきてはいるけれども、けっして売れればよい、との戦法をとってきたわけでもないのです。その点が一時期その資本力で街中に Running Sushi を展開していた似非回転ずしとは異なります。

少し褒めすぎてしまったかもしれませんが、幸せな出会いと言うのは受け手の側にも高揚感を与えてくれるというものです。つまり、誰かに伝えたくなる、という心理。結局これがPRとしては一番効果を生む方法です。口コミというやつですね。やらせのグルメ・ランキングだと、それに乗ってでかけて行った人間が期待外れを味わうわけですから、そこで伝達ゲームは終了となります。資本力にまかせて質をないがしろにしたまま、ただただ店舗拡大路線をとるチェーン店は、いつか同じようなライバル店が登場して、結局客に飽きられ、見捨てられていくものです。

ところで、ヨハンが、この自分自身そんなに好きではなかった肉の煮込み料理であるターフェルシュピツについて、書いてみようと思ったのは、その後もう一つ、幸せな出会いがあったからです。

今日のお話はその店についてです。

こちらのほうは今年の夏です。店との出会いはまったくの偶然です。犬も歩けばの類です。

その店のHPに書かれているのにしたがって紹介すれば、シューベルトの「Dreimädelhaus」の隣にあり、店の名前もそのまま 「schubert」です。

通りの名前は Schreyvogelgasse と言って、なんだかけたたましそうな場所ですが、リングから少し中に入り、閑静な場所にありますし、あまり観光客がうろうろする場所ではないので、実際静かで、まわりが官庁街なので、お客さんたちの多くもどうやらそういう人たちと見受けました。

2012/08/08撮影

ウィーンに到着したその日、夕食をどこにしようかと散歩しながら、この店にたどりつきました。

ロザーリウムがウィーン料理がいい、というので通常ならば、ヨハンの方が即座に「却下」と言うべきところを、その気になったのはやはり、春のプラフッタとの出会いがあったからです。einmal ist kein Mal 「一度で物事は語れない」― この精神です。ウィーン料理の良さをもう一度違う店で味わって見られるかもしれないと思ったのです。

そこでこのシューベルトでもターフェルシュピツを頼みました。

このときにヨハンのそれまでのイメージが本当に変わったのです。

素材を大切にした薄味で調理されて出てきたターフェルシュピツは、すでに皿に盛られ、プラフッタのように鍋に入ってはいません。

たぶんそこで初めてプラフッタのターフェルシュピツが今から思うとまだ少し味が濃い目だったと知りました。

それに比べシューベルトのターフェルシュピツは薄味のとても上品な味付けで、今までウィーンで、ウィーン料理で体験することのできなかった上質な味わいに本当に驚きました。

そこで今回は、われわれの方から O さんを誘って、彼女がどう判定するか知りたくて、もう一度11日にシューベルトを訪れました。

2012/08/11撮影

ウィーン料理のレシピを調べると、ターフェルシュピツは

リンゴをすりおろしたもの、西洋わさびのすりおろしなどをつけ合わせて食べると書いてあるのですが、O さんはこれが正式で、プラフッタではこのリンゴのすりおろしが出てこなかった、と言いました。ヨハンはもうあまりその点記憶はありません。ただ薄味に調理されたお肉とこのソースはとても合いました。

この11日はテラスではなくて、店内でいただきましたので、あまり写真をぱちぱち撮るのもはばかれましたので、写真は多くはありません。

そしてヨハンはここでならと、本当にひさしぶりにシュニツェルを注文してみました。

テレビのレポーターのように語彙豊富に説明できなくて、申し訳ありませんが、シュニツェルも抜群でした。

油でべとべとの何年か前のとはまるで別物でした。表面のころもはさくさく、中はジューシー。とてもワインと合います。

話としては前後しますが、前菜として、頼んだ Steinpilze ↓

2012/08/11撮影

きのことしては Eierschwammerl と並ぶ高級食材であることは分かっていますが、いままではシチューか何かの具材として、ステーキの添え物として食べてきたばかりで、Steinpilze そのものをこうしていただく経験は初めてでした。

ベルリンで K 先生に連れられて旬のアスパラを食べにいったとき以来の衝撃でした。

おいしい食材にはごちゃごちゃ手をかけない。日本人としてはちょうど松茸とか、旬のきのこをいただくようなそんな感じですか。

なにしろウィーンのレストランがここまで素材を大切に、薄味で調理するように大きな変化でも起こったのかと、とても気になりました。

http://restaurant-schubert.at/

ホームページを開くととても可愛らしくお店とそのまわりがイラストで描かれています。

ヨハン ( この記事は 2012/09/05 と 2012/09/09 をまとめたものです )