1980年9月2日撮影 ザルツブルク Getreidegasse

ザルツブルクの観光ポスターにはこの旧市街の「ゲトライデガッセ」が定番として顔を出しますね。

軒を並べた昔からのお店を飾っている古い看板。はではでしいネオンの広告や、他と不調和なまでにアッピールするばかでかい、またどぎつい原色を使うことをもいとわない安っぽい日本の看板を見なれた私たちには、どことなくほっとする心地よさがあります。

それに一見しただけでもその細工の贅に作った職人たち、またそれを作らせたお店のプライドがおのずと伝わってきます。

ヨハンは町で素敵なこうした飾り看板を見かけたときには出来る限り写真に収めてコレクションとしてきました。

でも、こうした飾り看板について、その由来を知ろうと思ったときに、はたと気がついたのが、そもそもヨハンはここで勝手に「飾り看板」と呼びましたが、一体ドイツ語では何と呼ばれているのだろうか、という疑問です。

きっと決まった言葉があるはずです。

でも、ガイドブックを見ても、そんなことには無頓着なのかあっさり「看板」としか書いてありません。

そんなことで、見当をつけて、ドイツ語からいろいろ検索をかけてみました。

ようやくヒットしたのが Zunftzeichen という言葉です。

Die mittelalterlichen Zünfte symbolisierten ihr Berufs- und Gemeinschaftsverständnis in Form von Zunftzeichen. Diese Zeichen sind teilweise von einem Wappenschild umgeben.

「中世のツンフト(同業組合、ギルド)はそれぞれ自分たちの職業をシンボル化したマークを持っていた。こうしたシンボルマークは楯枠に周りをかたどられていた。」(Wikipedia)

たとえば、パン職人のツンフトのシンボルマークは中央にブレーツェル、両脇に獅子が刀を持ち交差させています

これがお店の飾り看板となったものが次の画像です

ブレーツェルだけをシンボルマークとしてお店の看板としたサンプルもあります

Zunftzeichen はギルドとしての結束を象徴したものであろうし、そのシンボルマークがお店の軒先を飾った看板は、何よりも文字によらず、絵柄として遠くからでも人々に存在を知らしめたわけです。

で、その軒先を飾ったこの看板はドイツ語で何と言うんでしょう?

それは Nasenschild と呼ばれます。「鼻のように突き出した看板」という意味です。

小学館の独和大辞典では、Schild の項目において、Wirtschaftsschild としてこの Nasenschild が掲載されています。

突き出した看板という意味では Nasenschild は交通標識にも、表札にも使われます。

オーストリア

2009年7月26日撮影 ザルツブルク Getreidegasse

2011年8月5日撮影 ザルツブルク ・ レストラン Zum Mohren

このレストランのホームページにはモーツァルトもシューベルトも通った、と書かれています。また13世紀当時の市壁のオリジナルが店内に残されているとのことです。名前になぜ Mohr 「ムーア人」が付けられているのかの理由については分かりません。

2011年8月5日撮影 ザルツブルク ・ Judengasse のホテル Altstadt Salzburg。

かつてここはシナゴーグでした。先端のつり下がった飾りの部分には Höllbräu の文字。

「18世紀にはこのヘルプロイ ( Höllbräu 直訳すれば「地獄の醸造所」 ) はザルツブルクで自家製のビールを販売する典型的な蔵元ホテルでした」 (Wikipedia)

☆

2011年8月6日撮影 ヴェルフェン ・ 中心広場にあるホテル オプアウアー Obauer

ペンションの下に Fleischhauerei の文字。精肉、小売業を兼ねているようです。ホームページでは取り扱うお肉についてバイオ飼育の国産肉とアピールしてあります。こんなホテルに泊まればそれは美味しい食事を提供してもらえることは間違いないし!

☆

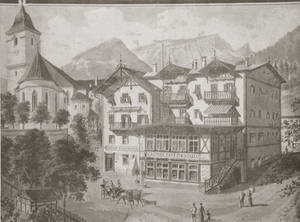

1997年8月13日撮影 St.ヴォルフガング ・ Gasthof Zimmerbräu

16世紀半ばに Bierstube として記録に名を見せ、1573年頃から醸造マイスター Aegidius Zimmermann によってこの建物は„Zimmermanns Bräu“ としてビール醸造の店として経営され、やがて1895年にはホテルに改装されました。

Zimmermann 醸造所、画像左が聖ヴォルフガング巡礼教会 (ホテルのホームページ資料写真)

2009年7月31日撮影 St.ヴォルフガング

左はホテル、牡鹿がシンボライズされているので Hotel zum weissen Hirschen だったのかも知れません (検索して確かめてみましたが、ホームページの写真とドンピシャとはいかなかったので、断定はできません)、右はベイカリーですね

2009年8月20日撮影 St.ヴォルフガング ・ ホテル白馬亭

この湖にむかって突き出た白馬のシンボルマーク、誇らしげに見えるのは気のせいでしょうか。

白馬亭についてはこのブログの記事「ザンクト・ヴォルフガング ― 幸せが出迎えてくれるホテル「白馬亭」」をご参照ください。白馬亭がホテルとして登場するのは1878年です。

☆

2011年8月7日撮影 バート・イシュル ・ 薬局 Esplanade Apotheke、 Esplanade 18

薬局のシンボルマークにも鹿が登場しますが、鹿の角が薬として重宝されることと関係あるんでしょうね

☆

2011年8月17日撮影 ウィーン ・ 錠前屋 Klaus Schuldes、 Günthergasse 1

ホームページを見ると、創業1928年、現在の経営者は3代目。

2011年8月16日撮影 ウィーン ・ ベイカリー Wenninger、 Rauhensteingasse 4

「 n 」 が一つの Weninger ヴェーニンガーというベイカリーが Wels にありますが、それとは関係ないお店のようです

2011年8月16日撮影 ウィーン ・ 貴金属、インテリア Franek、Ballgasse 4

2011年8月16日撮影 ウィーン ・ レストラン Kuckuck、 Himmelpfortgasse 15

このお店が入っている建物は Palfin 伯爵の名をとり、1700年に「パルフィン館」と名づけられましたが、綴りの「f」と「t」を間違えたため das "Paltische Haus" となりました。天井は16世紀、ファサードは17世紀後半のバロック様式で、美しい破風と、またルネサンス様式の美しい門構えをもち、文化史の観点からウィーンの興味深い世俗建築物です。このあたりは古代ローマ人が居住したこともあり、地下からは大理石の頭像、トルソーなどの遺跡が出てきました、これらは現在ウィーン市歴史博物館に展示されています。

2011年8月16日撮影 ウィーン ・ 服飾、装飾品 JEM、 Himmelpfortgasse 11

☆

2002年8月19日撮影 プフベルク ・ Sebastianhütte

シュネーベルク山麓のセバスチャンの滝近くに1829年 Jägersberger によってここに最初の小屋が建てられました。

現在の Wasserfallwirt (Sebastianhütte)

☆

2005年8月5日撮影 クレムス ・ Hotel Alte Post、Obere Landstraße 32

2007年7月28日撮影

これはどこにでもある国産たばこの販売店のしるしです

1994年2月18日撮影 インスブルック ・ ホテル・レストラン Happ、 Herzog-Friedrich-Straße 14

ホームページには1484年にこの建物の最初の記録が出てくると書いてあります

Weinhaus と書いた文字も見えるので、ワイン酒場も兼ねているのでしょうか、シンボルマークもぶどうです

ハンガリー

2002年3月9日撮影 ブダペスト ・ Café Pierrot Restaurant、 Fortuna utca 14.

このお店、初めて入った時には料理がとても美味しくて、再び訪れましたが、そのときは残念ながらさほど感激することはありませんでした。検索してみると2004年に大規模な改装がされたようなので、もうこの看板はなくなっているかも知れません。

王宮側、ブダのマーチャーシュ教会近くにありました

ヨハン 2012/11/8