ゼメリング鉄道建設年譜

1842年5月5日 ウィーン-グログニッツ間開通

1844年10月21日 ミュルツツーシュラーク-グラーツ間開通

(* 1844年から1854年までの10年間、グログニッツとミュルツツーシュラーク間については旅客も貨物も馬車でゼメリング越えをした。)

1849年3月1日 皇帝フランツ・ヨーゼフ1世により、ゼメリング鉄道の建設許可が下される

1853年10月22日 ラヴァント号によるゼメリング鉄道全線走行

1854年5月16日 皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と皇妃エリーザベト、ゼメリング鉄道に乗車

1854年7月17日 皇帝令によりゼメリング鉄道営業開始

1857年8月18日 ウィーン-トリエスト間で全線直通の旅客運行開始

1869年7月22日 ゼメリング駅にゼメリング鉄道建設者カール・リッター・フォン・ゲーガの記念碑を建設

1998年12月2日 ユネスコ総会でゼメリング鉄道と周辺の文化風景が世界遺産に選ばれる (鉄道として世界初の世界文化遺産)

ウィーンとグログニッツが鉄道で結ばれた1842年、青年技師カール・ゲーガによってミュルツツーシュラーク、グラーツ間の鉄道建設が開始されました。この頃は、しかし、間を阻むゼメリングに鉄道を通すなどということはまだまったく誰も想像できないことでした。

ところがわずか6年後の1848年、ウィーンを革命騒ぎが襲っている年に、ゲーガはゼメリングに鉄道を通すプランの責任者に任ぜられます。彼にはアメリカでの鉄道視察による技術の蓄積、豊富な経験があったからです。それにしてもクリアしなければならない課題はいくつもありました。急峻な山にどのように鉄路を敷いていくことが可能か、その問題はしかし当時の機関車の性能、つまり登攀力とかカーブの内径をいかに短くして走れるか、等々の向上とも関係していました。鉄道技術はこの頃ようやく揺籃期だったのです。

ゲーガは立ち向かわなければならない困難な課題に野心を燃え上がらせ、何週間もゼメリング一帯の地形調査に費やし、岩壁や峡谷のひとつひとつを頭に叩き込んでいきました。帝都を襲った革命騒ぎは彼のプロジェクトを進める上で、むしろ追い風になりました。失業者が街にあふれかえり、巨大かつ困難な事業に必要な労働力を集めることに苦労せずに済んだのだからです。

ニーダーエスタライヒ側の複雑な地形に鉄路を敷くために、総数で16本の単層、複層のヴィアドゥクト、15か所のトンネルが造られることになりました。ダイナマイトがまだ発明されていない時代ですから、トンネル工事は難事業でした。そして、ゼメリング峠の下を抜けるメイン・トンネル (Haupttunnel) の工事は、多数の地下水脈とも格闘しなければなりませんでした。切断された水脈から噴出してくる大量の水は、冬には凍結して一層工夫たちを苦しめたのです。ヴァインツェッテルヴァントにテラッセを敷いて線路を通す計画も、岩盤の崩落によって多くの工夫の命を奪い、結局、計画は変更され、岩壁をほって片側開放の半トンネルの形になりました。さらに、コレラの流行です。狭い飯場ではあっという間に大量の感染者を出してしまったからです。

建設開始から1年半後、山を駆け上がるだけの力をもった機関車を探し出すために、国際的な公開コンペが挙行されました。テスト区間として選ばれたのは勾配25プロミレのパイエルバハ-キューブ間でした。このテストで4つの蒸気機関車が合格しました。

のべ17,000人の労働力を投入して続けられた工事はわずか6年という建設工期の後、1854年5月15日、貨物列車が全線運行し、7月17日、ついに旅客走行も営業を開始することとなったのです。

ゲーガの事業が今日なお高い評価を得ているのは、そこに示された優れた技術力はもちろんですが、それ以上に、自然と鉄道とが類を見ない調和を成し遂げているという点にあるのです。

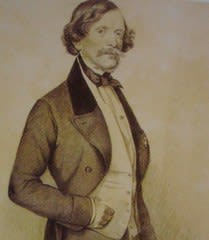

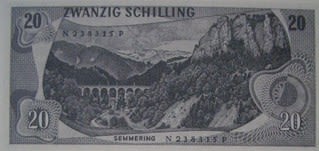

1849年9月1日ゲーガは皇帝から鉄冠賞を賜り、貴族になり、以降カール・リッター・フォン・ゲーガと呼ばれます。ちなみに、前回の記事の旧20シリング札、表にはゲーガの肖像が描かれていました。

ゲーガ

ゼメリング鉄道と言うのは、南部鉄道線のうち、グログニッツとゼメリング、さらにメイン・トンネルを含めたミュルツツーシュラークに至る区間のことを示しています。

この沿線は世界文化遺産に選ばれたのを契機に、ニーダーエスタライヒ側にハイキングコースが整備され、わたしたちがゼメリングにのめりこんだ2000年前後の数年は、地図と標識を手掛かりに、よく沿線を歩きました。

これから当時のパンフレットに描かれた地図をもとに、沿線ハイキングルートをご紹介していきましょう。

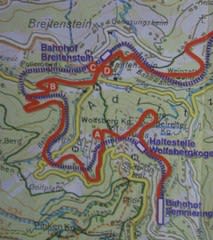

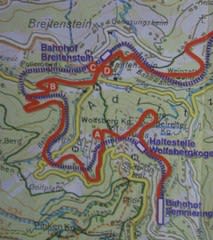

ゼメリング鉄道沿線ハイキングルート( Bahnwanderweg )

◎ Variante 1-1 (ルート1-1、ゼメリング駅からブライテンシュタイン駅まで、9.5km)

地図① Semmering駅 → Wolfsbergkogel駅 → Kartnerkogelトンネル(203m)、Kartnerkogelヴィアドゥクト(3本アーチ、全長44m、高さ11m)、Wolfsbergkogelトンネル(440m)、Weberkogelトンネル (407m)、Fleischmannブリッケ、Kalte Rinneヴィアドゥクト、Polleroswandトンネル (337m)、Krauselklauseヴィアドゥクト (全長100m、高さ28m、上階6本アーチ、下階3本アーチ)、Krauselトンネル (全長14m、オーストリアで二番目に短いトンネル) → Breitenstein駅

* 地図の赤い線がハイキングルートで、青い破線が鉄道路線です。ABC・・で示されているのはレストランなどの休憩ポイントです。

ハイキングの出発点はゼメリング駅ですが、最初にメイン・トンネルについて触れておきますと、これは別名シャイテルトンネル (峠のトンネルという意味です) とも呼ばれ、全長1,434m (戦後1952年にもう一つ横に新トンネルが建設され、そちらは全長1,512mです)、トンネル内の中間点が標高898mで、ゼメリング鉄道の最高位点です。ゼメリング側から見て中間点から300mほど先が州境です。

難工事となったメイン・トンネル

ゼメリング駅からメイン・トンネルを見る (2005年撮影)

ゼメリング駅構内の碑

ゲーガの碑 (2006年撮影)

世界文化遺産の碑 (2006年撮影)

ゼメリング鉄道開通50周年祝典 (1904年)

2004年は150周年が祝われました。50年サイクルの祝賀行事ということを考えると、次は2054年になりますから、2004年は是非この目で祝賀行事を見てみたかったのが正直な気持ちですが、ヨハンも仕事がありますからね、断念せざるを得ませんでした。

さて、ゼメリング駅には駅舎内にインフォメーションがあり、資料の展示のほか、各種資料の販売もしています (以前は構内に展示された客車両内に資料が展示されていました)。

また、駅舎から出たところに、沿線ハイキングルートマップの案内板が設置されています。ハイキングルートは、前回のパスヘーエに行くときと反対方向、右手に進み、まずは隣駅ヴォルフスベルクコーゲル駅 (海抜933m) を目指します (距離1.5km)。

沿線ハイキングルートには随所にこのような案内板が設置されている (2008年撮影)

ヴォルフスベルクコーゲル駅周辺の見どころについては前回ご紹介しましたので、省略します。

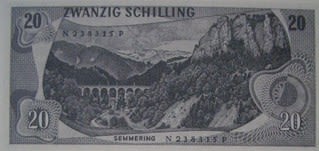

ヴォルフスベルクコーゲル駅から、さらにドッペルライターヴァルテを目指し、そこからUターンする形で折り返し、山道を歩いていくと途中旧20シリング札の図柄となった景色を見はらすポイントを通ります。

ドッペルライターヴァルテ (Doppelreiterwarte) からの眺め(1999年撮影)

旧20シリング札に描かれた眺め (1999年撮影)

次のポイントはカルテ・リンネの二層ヴィアドゥクトです。

<カルテ・リンネ Kalte Rinne>

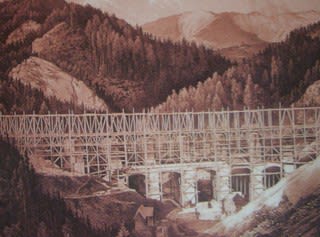

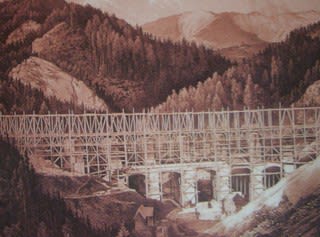

全長178m、高さ41m、上段10本のアーチ、下段5本のアーチで支えられています。

Kalte Rinne (2002年撮影)

建築中のViadukt

Kalte Rinne (1853年)

ここから先、ポレロス・ヴァントに一番接近している場所を歩いていき、ブライテンシュタイン駅の麓に到着です。

ブライテンシュタインにはグスタフ・マーラーの別荘が残っています。

◎ Variante 1-2 (ルート1-2、ブライテンシュタイン駅からクラム・ショットヴィーン駅まで、4.5km)

地図② Breitenstein駅 →Weinzettelfeldトンネル (239m)、Weinzettelwandトンネル (668m)、Rumplergrabenヴィアドゥクト (全長41m、高さ14m)、Gamperlトンネル (78m)、Gamperlgrabenヴィアドゥクト (全長122m、高さ14m)、Wagnergrabenヴィアドゥクト (全長137m、高さ24m)、Klammトンネル (192m) →Klamm Schottwien駅

ブライテンシュタイン駅を過ぎると列車はヴァインツェテルヴァントの岩壁に貼りつくように走ります。最初ゲーガはこの岩壁に沿ってプラットホームを造り、その上に鉄道を走らせる計画でしたが、1850年に崩落事故が起こり、14人の工夫の命が奪われてしまいました。そこで計画を変更し、岩壁を掘り、山の内側に線路を敷設することにしました。3つの独立したトンネルが連続しますが、岩石の崩落から守るためにこれら3つのトンネルは柱廊で互いに結ばれています。

ヴァインツェテルヴァントに敷設された柱廊 (1865年)

ヴァインツェテルヴァント・トンネルを駆け抜けてきた列車 (1910年、彩色絵葉書)

クラム・ショットヴィーン駅のホームからは、前回の記事でご紹介しましたが、絵画に描かれでもしたかのように、ショットヴィーンの街並み、アウトバーンの陸橋、マリア・シュッツ巡礼教会、ゾンヴェントシュタインが眺められます。

クラム・ショットヴィーンの駅からの眺め (2002年撮影)

ショットヴィーンについては前回ご紹介しましたので、ここではクラムについてご紹介します。

すでに鉄道でこのあたりを通る時、谷側にクラム城塞の廃墟がよく見えます。

廃墟と化したクラム城塞

このクラム城塞、パンフレットの説明を読むと、「長いこと難攻不落と謳われた自慢の要塞だったが、トルコ軍、マーモント元帥によってそうではないことが証明されてしまった」と書いてあります。ただ、要塞そのものの終焉をもたらしたのは、落雷でした。年代としては1801年とも、1805年とも言われ、はっきりはしていませんが、落雷により、土台を除いてすっかり焼失、残骸は今も崩落し続けていると説明されています。

だれがこれをつくったか、については、言い伝えとして、こう書いてあります。「昔アドリッツグラーベンに二人の強盗騎士が住んでいて、旅人たちを襲っていた。当時この地域を治めていた伯爵は狩りの途中道に迷って、強盗騎士に襲われましたが、金と土地を与えることで命を救われた。望むものを手に入れた強盗騎士たちはホイバハコーゲル山上に城塞をつくったのである。」

その後文献では1450年にクラム一族が絶えたことが分かっています。そして何人か支配者が変わりました。

この要塞の下に聖マルティン教会が見えます。これはすでに1511年には建造されていることが文献記録上分かっています。この教会も受難の歴史を持っています。1805年のナポレオン戦争の時です。一帯を蹂躙するナポレオン軍に対し、怒った司祭が発砲し、教会、司祭館は略奪、焼き討ちの報復を受けてしまったのです。当時の支配者ヴァルスエッガーは教会を再建しましたが、お金がないため、司祭館は建てられませんでした。司祭館が再建されたのはようやく1912年になってからでした。

この教会の墓地は、ゼメリング鉄道建設にあたって命を落とした多くの工夫が埋葬されました。コレラの流行が狭いバラックで寝起きしていた工夫たちの間に多くの犠牲者をだしたのです。

わたしたちは、2002年に好奇心のまま、クラム城塞の廃墟に足を踏み入れた記憶があります。ブロックされていたようには記憶していないので、そのまま入っていけたのだろうと思います。ただ、当時は、「今も崩落し続けて」いることは知りませんでした。くわばら、くわばら。

◎ Variante 1-3, 4 (ルート1-3、4クラム・ショットヴィーン駅からアイヒベルク駅を経てグログニッツ駅まで、7.5km)

地図③ Klamm駅 → Rumplerトンネル (53m)、Geyereggerトンネル (81m)、Eichbergトンネル(89m) → Eichberg駅

アイヒベルクは1852年に最初に完成した区間の終点だったので、そのときは、列車はここから折り返していました。

ここから沿線ハイキングルート、Variante 1 は鉄道と離れ、高低差の少ない谷間をグログニッツに向かいます。

地図④ Eichberg駅 → Gloggnitz駅

さて、ハイカーはこれでゼメリング鉄道沿線ルートの終点、グログニッツに到着です。ここは、いままでの駅と比べても大きいし、すでに都会という感じです。グログニッツそのものは1,000年の歴史を持つ町です。なりたちとしては11世紀にバイエルンの修道院の僧たちがここに庵をつくり、やがて修道院へと発展していったのが、町の基礎となりました。日本風に言えば、門前町でした。

ただ1803年以降世俗化が進み、その頃から今日の街が形成されていきます。古い壁 (Gemäuer) は保護文化財になっています。ウィーンでよく耳にする名前、ドクター・カール・レンナーは1910年以来ここにヴィラを持っており、今日レンナー博物館となっています。

クロスター・グログニッツ

1900年頃のグログニッツ駅

◎ Variante 2 (ルート2 クラム・ショットヴィーン駅からキューブ駅を経てパイエルバハ・ライヒェナウ駅まで、5.5km)

地図⑤ Klamm-Schottwien駅 → Eichberg駅 → Apfaltersbachgrabenヴィアドゥクト (全長99m、高さ25m)、Steinbauerトンネル (88m)、Höllgrabenヴィアドゥクト (全長80m、高さ26m)、Kübgrabenヴィアドゥクト (全長42m、高さ14m) → Küb駅 → Payerbachergrabenヴィアドゥクト (全長60m、高さ14m)、Schwarzerヴィアドゥクト (全長222m、高さ20m、13本アーチ、ゼメリング鉄道で最長のヴィアドゥクト) → Payerbach-Reichenau駅

ハイキングルートとして、クラム・ショットヴィーン駅からアイヒベルク駅に向かわないで、いったん鉄道と離れ、山の中を歩いてキューブに向かうのがヴァリエーション2です。この間およそ3.5kmほどです。

キューブは実力者たちの強い働きかけで1894年に独自の駅がつくられ、リゾート地として人気を集める場所になります。キューブの名をとくに有名にしているのは、ここの歴史的郵便局です。リゾート地として発展していくにつれ、郵便局を開設する必要が高まり、1905年、当初夏の数カ月営業ということでスタートし、1908年以降通年営業となりました。ここにある窓口、電話ボックスはかつて南部鉄道ホテル内に19世紀末から20世紀にかけての頃設置されていたものがここに移設されたものです。今もここで郵便を出せば、キューブの消印が押され世界中に配達されます。ロザーリウムも日本のおともだちにここから絵葉書を出しました。

キューブの街の入り口 (2002年撮影)

キューブの歴史的郵便局 (2002年撮影)

キューブの歴史的郵便局 (絵葉書)

さてキューブでハイキングルートはまた鉄道と合流します。

KübgrabenヴィアドゥクトとPayerbachgrabenヴィアドゥクトの間がゼメリング鉄道全線区間で最も勾配の急な場所です。そのため1851年この区間で機関車の性能をテストするための国際的なコンペが行われたのです。

ハイキングコースとしては最後から二つ目のPayerbachgrabenヴィアドゥクトの下をくぐり抜けると、目の前が開け、パイエルバハの街が見えます。鉄道の方は左手に見え、最後のそしてゼメリング鉄道で最も長いSchwarzerヴィアドゥクトの上をゆっくり、大きく右にカーブしながら、パイエルバハ・ライヒェナウ駅に近づいていきます。

(*下の木版画で言うと、右手に見える列車は最も勾配のきつい坂を降りてきたところ、左奥にも列車が見えますが、これはシュレーグルミュールからやってきて、これからパイエルバハに到着するところです)

シュヴァルツァ・ヴィアドゥクト (木版画、1880年)

パイエルバハについてはラックス登山の記事でご紹介しました。再びわたしたちは、今度はゼメリングから長い沿線ハイキングを終えて、パイエルバハに戻ってきたという次第です。

この町の名前はなんとなくドイツ語らしくない語感を持っていますが、PをBに置き換えると、なるほどと納得されます。グログニッツもそうでしたが、ここももとはバイエルンの修道院が所有する土地だったのです。昔はシュタイアーマルクに抜けるルートとして、ここからプライナー・グシャイトを経由したので、パイエルバハはその通商路の需要な経由地として発展したのです。記録上すでに1094年にこの地名が登場しています。

また18世紀末には近郊のグリレンベルクで鉄が採掘されるようになり、経済的に潤いました。しかし、ここもやはり19世紀初頭のナポレオン軍によって荒廃させられました。

ゼメリング鉄道の建設はパイエルバハの歴史上もっとも繁栄をもたらす出来ごとになりました。当時は帝国内で最も乗降客の多い駅でした。

シュヴァルツァ川に沿ってクアパルク (療養公園施設) がつくられ、1909年音楽の催しをするためのパビリオンも建設されました。

木版画にも見られる教会は1180年に造られた古いもので、15世紀末には外敵からの防衛のための要塞教会となりました。

ゼメリング鉄道は最初、ライヒェナウあたりで大きくカーブする計画でしたが、ライヒェナウの別荘の住民に反対され、また、その間鉄道技術が進歩して、パイエルバハでカーブ出来る見込みが立ち、今日の路線となったのです。しかし、駅名は、いつ頃からか、ライヒェナウとくっつけてパイエルバハ・ライヒェナウ駅と呼ばれるようになりました。

わたしたちが最初にゼメリング鉄道を列車で通ったのは、1983年でした。3月14日、ウィーンにやっと着いたと思ったら直ぐに大学は春休み (Osterferien)、初めての冬でしたから、なにしろ毎日まだ寒くてたまらないということもあり、休みを利用して直ぐにイタリア旅行に出たのです。3月28日、南駅から23時初の夜行列車でまずはヴェネチアを目指しました。寝台車などという気の利いたものではなく、普通のコンパートメントで満席でしたから、とても寝られるようなものではありませんでした。ロザーリウムは新婚旅行のときもそうでしたが、どこでも列車移動となると、直ぐに寝てしまいます。わたしは、見知らぬ連中と同じコンパートメントで旅行するわけですから、泥棒にでもあってはならないと、ずっと起きていました。

で、ウィーンを出て、一時間くらいしたころでしょうか。真夜中ですし、夜行列車ですから、車内の照明も極力落とされていました。そして外がまだとても寒かったんでしょうね、窓が結露していました。それまで順調に走っていた列車が、急にスピードを落とし、キーキー、キーキー車輪がすれる音を立てています。ゼメリングのことは、当時全く知りませんでしたし、カーブしているのは分かりましたが、外が真っ暗で、山を登っていることは全然気がつきませんでした。

ラックスの記事のところで書きましたが、その後ゼメリングを通ったのは1990年になってからですが、それもツアーバスの車内から駅を眼下に見た、という程度でした。結局意識してゼメリングを訪れたのは1999年が初めてでした。以来、ここはわたしたちにとって、お気に入りの場所の一つです。

ゼメリングの駅でウィーンに帰る時、特急が通過していく、その一等車の車内によく我が同胞らしき人たちをみかけます。おそらくあわただしくウィーンからグラーツへと移動していくのでしょうね。オーストリアの一番オーストリアらしいところは、実は田舎にこそあるのですよ、とわたしはいつもあわただしく2、3日の駆け足旅行でオーストリアを終了して次の目的地に向かう人たちに言いたいのです。

世界文化遺産ゼメリング鉄道 (絵葉書)

1930年頃

この写真を見ると、オーストリアにも屋根のないパノラマ車両が走っていたことがあるのが分かります。今は、危険だからなんでしょうか、登山鉄道でさえ、こういうパノラマカーは見かけませんね。

ゼメリング鉄道開通100周年記念列車 (1954年)

ゼメリング鉄道開通100周年記念碑、ミュルツツーシュラーク駅 (2001年撮影)

ミュルツツーシュラークにはゼメリング鉄道に関する鉄道博物館もあって、鉄道好きの方にはぜひ訪れていただきたいですね。

実は、ここから、支線が出ていることに以前気持ちがひかれて、いつか乗ってみたいと思ってミュルツツーシュラークも訪れましたが、やれやれ、とうに廃線になっていました。ですから、バスに乗ったわけです (ラックスの記事で書きました)。

鉄道路線は赤字だといつ廃止されるかわかりませんからね、鉄道ファンの方は、廃止されない前にお出かけになることをお勧めします。

ヨハン

1842年5月5日 ウィーン-グログニッツ間開通

1844年10月21日 ミュルツツーシュラーク-グラーツ間開通

(* 1844年から1854年までの10年間、グログニッツとミュルツツーシュラーク間については旅客も貨物も馬車でゼメリング越えをした。)

1849年3月1日 皇帝フランツ・ヨーゼフ1世により、ゼメリング鉄道の建設許可が下される

1853年10月22日 ラヴァント号によるゼメリング鉄道全線走行

1854年5月16日 皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と皇妃エリーザベト、ゼメリング鉄道に乗車

1854年7月17日 皇帝令によりゼメリング鉄道営業開始

1857年8月18日 ウィーン-トリエスト間で全線直通の旅客運行開始

1869年7月22日 ゼメリング駅にゼメリング鉄道建設者カール・リッター・フォン・ゲーガの記念碑を建設

1998年12月2日 ユネスコ総会でゼメリング鉄道と周辺の文化風景が世界遺産に選ばれる (鉄道として世界初の世界文化遺産)

ウィーンとグログニッツが鉄道で結ばれた1842年、青年技師カール・ゲーガによってミュルツツーシュラーク、グラーツ間の鉄道建設が開始されました。この頃は、しかし、間を阻むゼメリングに鉄道を通すなどということはまだまったく誰も想像できないことでした。

ところがわずか6年後の1848年、ウィーンを革命騒ぎが襲っている年に、ゲーガはゼメリングに鉄道を通すプランの責任者に任ぜられます。彼にはアメリカでの鉄道視察による技術の蓄積、豊富な経験があったからです。それにしてもクリアしなければならない課題はいくつもありました。急峻な山にどのように鉄路を敷いていくことが可能か、その問題はしかし当時の機関車の性能、つまり登攀力とかカーブの内径をいかに短くして走れるか、等々の向上とも関係していました。鉄道技術はこの頃ようやく揺籃期だったのです。

ゲーガは立ち向かわなければならない困難な課題に野心を燃え上がらせ、何週間もゼメリング一帯の地形調査に費やし、岩壁や峡谷のひとつひとつを頭に叩き込んでいきました。帝都を襲った革命騒ぎは彼のプロジェクトを進める上で、むしろ追い風になりました。失業者が街にあふれかえり、巨大かつ困難な事業に必要な労働力を集めることに苦労せずに済んだのだからです。

ニーダーエスタライヒ側の複雑な地形に鉄路を敷くために、総数で16本の単層、複層のヴィアドゥクト、15か所のトンネルが造られることになりました。ダイナマイトがまだ発明されていない時代ですから、トンネル工事は難事業でした。そして、ゼメリング峠の下を抜けるメイン・トンネル (Haupttunnel) の工事は、多数の地下水脈とも格闘しなければなりませんでした。切断された水脈から噴出してくる大量の水は、冬には凍結して一層工夫たちを苦しめたのです。ヴァインツェッテルヴァントにテラッセを敷いて線路を通す計画も、岩盤の崩落によって多くの工夫の命を奪い、結局、計画は変更され、岩壁をほって片側開放の半トンネルの形になりました。さらに、コレラの流行です。狭い飯場ではあっという間に大量の感染者を出してしまったからです。

建設開始から1年半後、山を駆け上がるだけの力をもった機関車を探し出すために、国際的な公開コンペが挙行されました。テスト区間として選ばれたのは勾配25プロミレのパイエルバハ-キューブ間でした。このテストで4つの蒸気機関車が合格しました。

のべ17,000人の労働力を投入して続けられた工事はわずか6年という建設工期の後、1854年5月15日、貨物列車が全線運行し、7月17日、ついに旅客走行も営業を開始することとなったのです。

ゲーガの事業が今日なお高い評価を得ているのは、そこに示された優れた技術力はもちろんですが、それ以上に、自然と鉄道とが類を見ない調和を成し遂げているという点にあるのです。

1849年9月1日ゲーガは皇帝から鉄冠賞を賜り、貴族になり、以降カール・リッター・フォン・ゲーガと呼ばれます。ちなみに、前回の記事の旧20シリング札、表にはゲーガの肖像が描かれていました。

ゲーガ

ゼメリング鉄道と言うのは、南部鉄道線のうち、グログニッツとゼメリング、さらにメイン・トンネルを含めたミュルツツーシュラークに至る区間のことを示しています。

この沿線は世界文化遺産に選ばれたのを契機に、ニーダーエスタライヒ側にハイキングコースが整備され、わたしたちがゼメリングにのめりこんだ2000年前後の数年は、地図と標識を手掛かりに、よく沿線を歩きました。

これから当時のパンフレットに描かれた地図をもとに、沿線ハイキングルートをご紹介していきましょう。

ゼメリング鉄道沿線ハイキングルート( Bahnwanderweg )

◎ Variante 1-1 (ルート1-1、ゼメリング駅からブライテンシュタイン駅まで、9.5km)

地図① Semmering駅 → Wolfsbergkogel駅 → Kartnerkogelトンネル(203m)、Kartnerkogelヴィアドゥクト(3本アーチ、全長44m、高さ11m)、Wolfsbergkogelトンネル(440m)、Weberkogelトンネル (407m)、Fleischmannブリッケ、Kalte Rinneヴィアドゥクト、Polleroswandトンネル (337m)、Krauselklauseヴィアドゥクト (全長100m、高さ28m、上階6本アーチ、下階3本アーチ)、Krauselトンネル (全長14m、オーストリアで二番目に短いトンネル) → Breitenstein駅

* 地図の赤い線がハイキングルートで、青い破線が鉄道路線です。ABC・・で示されているのはレストランなどの休憩ポイントです。

ハイキングの出発点はゼメリング駅ですが、最初にメイン・トンネルについて触れておきますと、これは別名シャイテルトンネル (峠のトンネルという意味です) とも呼ばれ、全長1,434m (戦後1952年にもう一つ横に新トンネルが建設され、そちらは全長1,512mです)、トンネル内の中間点が標高898mで、ゼメリング鉄道の最高位点です。ゼメリング側から見て中間点から300mほど先が州境です。

難工事となったメイン・トンネル

ゼメリング駅からメイン・トンネルを見る (2005年撮影)

ゼメリング駅構内の碑

ゲーガの碑 (2006年撮影)

世界文化遺産の碑 (2006年撮影)

ゼメリング鉄道開通50周年祝典 (1904年)

2004年は150周年が祝われました。50年サイクルの祝賀行事ということを考えると、次は2054年になりますから、2004年は是非この目で祝賀行事を見てみたかったのが正直な気持ちですが、ヨハンも仕事がありますからね、断念せざるを得ませんでした。

さて、ゼメリング駅には駅舎内にインフォメーションがあり、資料の展示のほか、各種資料の販売もしています (以前は構内に展示された客車両内に資料が展示されていました)。

また、駅舎から出たところに、沿線ハイキングルートマップの案内板が設置されています。ハイキングルートは、前回のパスヘーエに行くときと反対方向、右手に進み、まずは隣駅ヴォルフスベルクコーゲル駅 (海抜933m) を目指します (距離1.5km)。

沿線ハイキングルートには随所にこのような案内板が設置されている (2008年撮影)

ヴォルフスベルクコーゲル駅周辺の見どころについては前回ご紹介しましたので、省略します。

ヴォルフスベルクコーゲル駅から、さらにドッペルライターヴァルテを目指し、そこからUターンする形で折り返し、山道を歩いていくと途中旧20シリング札の図柄となった景色を見はらすポイントを通ります。

ドッペルライターヴァルテ (Doppelreiterwarte) からの眺め(1999年撮影)

旧20シリング札に描かれた眺め (1999年撮影)

次のポイントはカルテ・リンネの二層ヴィアドゥクトです。

<カルテ・リンネ Kalte Rinne>

全長178m、高さ41m、上段10本のアーチ、下段5本のアーチで支えられています。

Kalte Rinne (2002年撮影)

建築中のViadukt

Kalte Rinne (1853年)

ここから先、ポレロス・ヴァントに一番接近している場所を歩いていき、ブライテンシュタイン駅の麓に到着です。

ブライテンシュタインにはグスタフ・マーラーの別荘が残っています。

◎ Variante 1-2 (ルート1-2、ブライテンシュタイン駅からクラム・ショットヴィーン駅まで、4.5km)

地図② Breitenstein駅 →Weinzettelfeldトンネル (239m)、Weinzettelwandトンネル (668m)、Rumplergrabenヴィアドゥクト (全長41m、高さ14m)、Gamperlトンネル (78m)、Gamperlgrabenヴィアドゥクト (全長122m、高さ14m)、Wagnergrabenヴィアドゥクト (全長137m、高さ24m)、Klammトンネル (192m) →Klamm Schottwien駅

ブライテンシュタイン駅を過ぎると列車はヴァインツェテルヴァントの岩壁に貼りつくように走ります。最初ゲーガはこの岩壁に沿ってプラットホームを造り、その上に鉄道を走らせる計画でしたが、1850年に崩落事故が起こり、14人の工夫の命が奪われてしまいました。そこで計画を変更し、岩壁を掘り、山の内側に線路を敷設することにしました。3つの独立したトンネルが連続しますが、岩石の崩落から守るためにこれら3つのトンネルは柱廊で互いに結ばれています。

ヴァインツェテルヴァントに敷設された柱廊 (1865年)

ヴァインツェテルヴァント・トンネルを駆け抜けてきた列車 (1910年、彩色絵葉書)

クラム・ショットヴィーン駅のホームからは、前回の記事でご紹介しましたが、絵画に描かれでもしたかのように、ショットヴィーンの街並み、アウトバーンの陸橋、マリア・シュッツ巡礼教会、ゾンヴェントシュタインが眺められます。

クラム・ショットヴィーンの駅からの眺め (2002年撮影)

ショットヴィーンについては前回ご紹介しましたので、ここではクラムについてご紹介します。

すでに鉄道でこのあたりを通る時、谷側にクラム城塞の廃墟がよく見えます。

廃墟と化したクラム城塞

このクラム城塞、パンフレットの説明を読むと、「長いこと難攻不落と謳われた自慢の要塞だったが、トルコ軍、マーモント元帥によってそうではないことが証明されてしまった」と書いてあります。ただ、要塞そのものの終焉をもたらしたのは、落雷でした。年代としては1801年とも、1805年とも言われ、はっきりはしていませんが、落雷により、土台を除いてすっかり焼失、残骸は今も崩落し続けていると説明されています。

だれがこれをつくったか、については、言い伝えとして、こう書いてあります。「昔アドリッツグラーベンに二人の強盗騎士が住んでいて、旅人たちを襲っていた。当時この地域を治めていた伯爵は狩りの途中道に迷って、強盗騎士に襲われましたが、金と土地を与えることで命を救われた。望むものを手に入れた強盗騎士たちはホイバハコーゲル山上に城塞をつくったのである。」

その後文献では1450年にクラム一族が絶えたことが分かっています。そして何人か支配者が変わりました。

この要塞の下に聖マルティン教会が見えます。これはすでに1511年には建造されていることが文献記録上分かっています。この教会も受難の歴史を持っています。1805年のナポレオン戦争の時です。一帯を蹂躙するナポレオン軍に対し、怒った司祭が発砲し、教会、司祭館は略奪、焼き討ちの報復を受けてしまったのです。当時の支配者ヴァルスエッガーは教会を再建しましたが、お金がないため、司祭館は建てられませんでした。司祭館が再建されたのはようやく1912年になってからでした。

この教会の墓地は、ゼメリング鉄道建設にあたって命を落とした多くの工夫が埋葬されました。コレラの流行が狭いバラックで寝起きしていた工夫たちの間に多くの犠牲者をだしたのです。

わたしたちは、2002年に好奇心のまま、クラム城塞の廃墟に足を踏み入れた記憶があります。ブロックされていたようには記憶していないので、そのまま入っていけたのだろうと思います。ただ、当時は、「今も崩落し続けて」いることは知りませんでした。くわばら、くわばら。

◎ Variante 1-3, 4 (ルート1-3、4クラム・ショットヴィーン駅からアイヒベルク駅を経てグログニッツ駅まで、7.5km)

地図③ Klamm駅 → Rumplerトンネル (53m)、Geyereggerトンネル (81m)、Eichbergトンネル(89m) → Eichberg駅

アイヒベルクは1852年に最初に完成した区間の終点だったので、そのときは、列車はここから折り返していました。

ここから沿線ハイキングルート、Variante 1 は鉄道と離れ、高低差の少ない谷間をグログニッツに向かいます。

地図④ Eichberg駅 → Gloggnitz駅

さて、ハイカーはこれでゼメリング鉄道沿線ルートの終点、グログニッツに到着です。ここは、いままでの駅と比べても大きいし、すでに都会という感じです。グログニッツそのものは1,000年の歴史を持つ町です。なりたちとしては11世紀にバイエルンの修道院の僧たちがここに庵をつくり、やがて修道院へと発展していったのが、町の基礎となりました。日本風に言えば、門前町でした。

ただ1803年以降世俗化が進み、その頃から今日の街が形成されていきます。古い壁 (Gemäuer) は保護文化財になっています。ウィーンでよく耳にする名前、ドクター・カール・レンナーは1910年以来ここにヴィラを持っており、今日レンナー博物館となっています。

クロスター・グログニッツ

1900年頃のグログニッツ駅

◎ Variante 2 (ルート2 クラム・ショットヴィーン駅からキューブ駅を経てパイエルバハ・ライヒェナウ駅まで、5.5km)

地図⑤ Klamm-Schottwien駅 → Eichberg駅 → Apfaltersbachgrabenヴィアドゥクト (全長99m、高さ25m)、Steinbauerトンネル (88m)、Höllgrabenヴィアドゥクト (全長80m、高さ26m)、Kübgrabenヴィアドゥクト (全長42m、高さ14m) → Küb駅 → Payerbachergrabenヴィアドゥクト (全長60m、高さ14m)、Schwarzerヴィアドゥクト (全長222m、高さ20m、13本アーチ、ゼメリング鉄道で最長のヴィアドゥクト) → Payerbach-Reichenau駅

ハイキングルートとして、クラム・ショットヴィーン駅からアイヒベルク駅に向かわないで、いったん鉄道と離れ、山の中を歩いてキューブに向かうのがヴァリエーション2です。この間およそ3.5kmほどです。

キューブは実力者たちの強い働きかけで1894年に独自の駅がつくられ、リゾート地として人気を集める場所になります。キューブの名をとくに有名にしているのは、ここの歴史的郵便局です。リゾート地として発展していくにつれ、郵便局を開設する必要が高まり、1905年、当初夏の数カ月営業ということでスタートし、1908年以降通年営業となりました。ここにある窓口、電話ボックスはかつて南部鉄道ホテル内に19世紀末から20世紀にかけての頃設置されていたものがここに移設されたものです。今もここで郵便を出せば、キューブの消印が押され世界中に配達されます。ロザーリウムも日本のおともだちにここから絵葉書を出しました。

キューブの街の入り口 (2002年撮影)

キューブの歴史的郵便局 (2002年撮影)

キューブの歴史的郵便局 (絵葉書)

さてキューブでハイキングルートはまた鉄道と合流します。

KübgrabenヴィアドゥクトとPayerbachgrabenヴィアドゥクトの間がゼメリング鉄道全線区間で最も勾配の急な場所です。そのため1851年この区間で機関車の性能をテストするための国際的なコンペが行われたのです。

ハイキングコースとしては最後から二つ目のPayerbachgrabenヴィアドゥクトの下をくぐり抜けると、目の前が開け、パイエルバハの街が見えます。鉄道の方は左手に見え、最後のそしてゼメリング鉄道で最も長いSchwarzerヴィアドゥクトの上をゆっくり、大きく右にカーブしながら、パイエルバハ・ライヒェナウ駅に近づいていきます。

(*下の木版画で言うと、右手に見える列車は最も勾配のきつい坂を降りてきたところ、左奥にも列車が見えますが、これはシュレーグルミュールからやってきて、これからパイエルバハに到着するところです)

シュヴァルツァ・ヴィアドゥクト (木版画、1880年)

パイエルバハについてはラックス登山の記事でご紹介しました。再びわたしたちは、今度はゼメリングから長い沿線ハイキングを終えて、パイエルバハに戻ってきたという次第です。

この町の名前はなんとなくドイツ語らしくない語感を持っていますが、PをBに置き換えると、なるほどと納得されます。グログニッツもそうでしたが、ここももとはバイエルンの修道院が所有する土地だったのです。昔はシュタイアーマルクに抜けるルートとして、ここからプライナー・グシャイトを経由したので、パイエルバハはその通商路の需要な経由地として発展したのです。記録上すでに1094年にこの地名が登場しています。

また18世紀末には近郊のグリレンベルクで鉄が採掘されるようになり、経済的に潤いました。しかし、ここもやはり19世紀初頭のナポレオン軍によって荒廃させられました。

ゼメリング鉄道の建設はパイエルバハの歴史上もっとも繁栄をもたらす出来ごとになりました。当時は帝国内で最も乗降客の多い駅でした。

シュヴァルツァ川に沿ってクアパルク (療養公園施設) がつくられ、1909年音楽の催しをするためのパビリオンも建設されました。

木版画にも見られる教会は1180年に造られた古いもので、15世紀末には外敵からの防衛のための要塞教会となりました。

ゼメリング鉄道は最初、ライヒェナウあたりで大きくカーブする計画でしたが、ライヒェナウの別荘の住民に反対され、また、その間鉄道技術が進歩して、パイエルバハでカーブ出来る見込みが立ち、今日の路線となったのです。しかし、駅名は、いつ頃からか、ライヒェナウとくっつけてパイエルバハ・ライヒェナウ駅と呼ばれるようになりました。

わたしたちが最初にゼメリング鉄道を列車で通ったのは、1983年でした。3月14日、ウィーンにやっと着いたと思ったら直ぐに大学は春休み (Osterferien)、初めての冬でしたから、なにしろ毎日まだ寒くてたまらないということもあり、休みを利用して直ぐにイタリア旅行に出たのです。3月28日、南駅から23時初の夜行列車でまずはヴェネチアを目指しました。寝台車などという気の利いたものではなく、普通のコンパートメントで満席でしたから、とても寝られるようなものではありませんでした。ロザーリウムは新婚旅行のときもそうでしたが、どこでも列車移動となると、直ぐに寝てしまいます。わたしは、見知らぬ連中と同じコンパートメントで旅行するわけですから、泥棒にでもあってはならないと、ずっと起きていました。

で、ウィーンを出て、一時間くらいしたころでしょうか。真夜中ですし、夜行列車ですから、車内の照明も極力落とされていました。そして外がまだとても寒かったんでしょうね、窓が結露していました。それまで順調に走っていた列車が、急にスピードを落とし、キーキー、キーキー車輪がすれる音を立てています。ゼメリングのことは、当時全く知りませんでしたし、カーブしているのは分かりましたが、外が真っ暗で、山を登っていることは全然気がつきませんでした。

ラックスの記事のところで書きましたが、その後ゼメリングを通ったのは1990年になってからですが、それもツアーバスの車内から駅を眼下に見た、という程度でした。結局意識してゼメリングを訪れたのは1999年が初めてでした。以来、ここはわたしたちにとって、お気に入りの場所の一つです。

ゼメリングの駅でウィーンに帰る時、特急が通過していく、その一等車の車内によく我が同胞らしき人たちをみかけます。おそらくあわただしくウィーンからグラーツへと移動していくのでしょうね。オーストリアの一番オーストリアらしいところは、実は田舎にこそあるのですよ、とわたしはいつもあわただしく2、3日の駆け足旅行でオーストリアを終了して次の目的地に向かう人たちに言いたいのです。

世界文化遺産ゼメリング鉄道 (絵葉書)

1930年頃

この写真を見ると、オーストリアにも屋根のないパノラマ車両が走っていたことがあるのが分かります。今は、危険だからなんでしょうか、登山鉄道でさえ、こういうパノラマカーは見かけませんね。

ゼメリング鉄道開通100周年記念列車 (1954年)

ゼメリング鉄道開通100周年記念碑、ミュルツツーシュラーク駅 (2001年撮影)

ミュルツツーシュラークにはゼメリング鉄道に関する鉄道博物館もあって、鉄道好きの方にはぜひ訪れていただきたいですね。

実は、ここから、支線が出ていることに以前気持ちがひかれて、いつか乗ってみたいと思ってミュルツツーシュラークも訪れましたが、やれやれ、とうに廃線になっていました。ですから、バスに乗ったわけです (ラックスの記事で書きました)。

鉄道路線は赤字だといつ廃止されるかわかりませんからね、鉄道ファンの方は、廃止されない前にお出かけになることをお勧めします。

ヨハン

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます