2009年4月13日はOstermontag (復活祭の月曜)で祝日でした。日本から出発する前にインターネットでこの日アウグスブルクでパウル・アブラハムの『ヴィクトーリアと軽騎兵』、翌14日レハールの『ジプシーの恋』が上演されることを知り、e-メールでチケットを予約。ただ、料金を払い込むカード払いの手段が相手方になく、かならず当日劇場にでかける旨と当方のホテル宿泊先を連絡し、信用していただき、チケットは当日窓口で料金を払うことで受け取ることができるように配慮していただきました。この演目はこの機会を逃したらいつ見られるか、分からないですからね、本当にうれしかったです。

4月1日成田からウィーンに出発、翌2日にチューリヒに列車移動、3日、4日とアルトというチューリヒ近郊の村でオッフェンバックの『パリの生活』を見て、9日再びドレースデンに移動、11日土曜にドレースデン州立オペレッタ劇場でヨハン・シュトラウス(息子)の『女王のレースのハンカチ』という珍しい出し物を見、12日三たび移動して、アウグスブルク入りした次第です。

実はここに書いた5公演、すべて相手方にカード払いの手段がなくて、メールで「なにがあっても絶対にいきますから、チケットを取っておいてください」と頼み込んで、見ることが出来たものです。チューリヒ滞在中の歌劇場でのオペラ『トスカ』公演は、日本からカードで支払いを済ませ、自宅のプリンターでチケットをプリントできたのですが、オペレッタをやるような劇場は、そういう設備がないのですかね。

4月12日アウグスブルクの予約していたホテルにいくと、劇場から確認の電話がきていたらしくメモを受け取りました。中身は、切符は完売されたので当日券売り場は窓口をあけない、しかし切符はとってあるから、劇場内の手荷物預かり所 (Garderobe) の受付の人から受け取れ、という話でした。(宿泊ホテルを告げておいて正解でした)

劇場はパルク劇場と言います。この劇場の位置など出発前に日本で調べ、出来る限り劇場の近くにホテルも確保したつもりでしたが、地図で見るのと、実際に行くのとではやはりずいぶん違います。泊まったホテルの宿泊客は市内交通を無料で利用できる旨説明も受けたのですが、そんなに遠くはないと思っていたので、歩いてでかけたのです。たっぷり一時間はかかったでしょうか。(公演後、帰りは夜遅くなり、路面電車の停留所も分かっていたのですが、意地をはって、というか、健康のためにやはり、来た道を歩いて帰りました)

このパルク劇場、インターネットで検索すると、必ずしもオペレッタではありませんが、なにがしかの出し物をほぼ毎日公演しているようです。かなり歴史のある由緒ある劇場で、それ自体一見の価値があるものでした。

アウグスブルクのパルク劇場 (2009年撮影)

問合せ先、HP

Parktheater, Klausenberg 6, D-86199 Augsburg, Tel: 0821-906-2216

http://www.parktheater.de/

パルク劇場内部 (2009年撮影)

Kurhaus Göggingen (ゲッギンゲン・クアハウス) という保養施設の一部として劇場が併設されているのです。

インターネットのHPに歴史が記されています。

「これはグリュンダーツァイト (注: 19世紀半ばから末にかけてのドイツ・オーストリアの建築ブームの時代、特に普仏戦争勝利によってもたらされた好景気のなか泡沫会社が乱立した時期をさしたりします) に出来たヨーロッパにただ一つ今も残る多機能劇場です。

施主はフリードリヒ・フォン・ヘッシングという当時整形外科医として成功し、企業家でもあった人物、そして建築家はジャン・ケラー。1886年にこの類例のない施設が建築されました。

英国の「プレジャー・ガーデン」をモデルとして、ヘッシングの「整形外科治療施設」の一環として構想されたこの施設は19世紀末にはヨーロッパ最大規模の整形外科専門クリニックに発展しました。

クアハウスはヘッシングの治療コンセプト上重要な役割をもつものでした。劇場で精神的な緊張をときほぐすと同時に、Milchkuranstalt (牛乳治療施設) により、肉体も強化されたのです。このMilchkuranstalt は三翼構造に建てられていましたが、今日ではもう施設から取り除かれ、建物の周りに劇場と公園施設の二翼の建物を伴ったクアハウスの造りになっています。」

*) Milchkur (牛乳療法) はスイスに始まり、18、19世紀に普及した飲料療法で、通常温泉地で温泉水を療法目的で飲むのに対し、温めた牛乳を療法目的に飲んだことを言う。Molkekurともよばれることがあり、Molke、すなわち脂肪分を取り除いた乳清が用いられることもある。今日では、この療法はダイエットに用いられている。

☆ ☆ ☆

オペレッタ『ヴィクトーリアと軽騎兵』

というわけで、4月13日『ヴィクトーリアと軽騎兵』を観てきました。

《ヴィクトーリアと軽騎兵》ポスター (2009年撮影)

予習していったあらすじ通りの運び。一幕目が始まる前に、シベリアのシーンがあり、第一幕は、捕虜として抑留されていたシベリアから脱走に成功したコルタイとその従者が日本にたどりつき、舞台は東京のアメリカ大使館。

この東京でコルタイは以前結婚を誓ったヴィクトーリアと再会します。彼女はコルタイが戦死したものと思い、今はアメリカ大使夫人となっています。

第二幕は大使カンライトの転任先のロシア、ザンクト・ペテロブルク。コルタイも大使に伴われてやってきています。しかし、カンライトは妻とコルタイ、二人の愛を知り、身を引く決心をします。このオペレッタで最も有名な《Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände》「お別れの前にもう一度手を」が大使によって歌われ幕。

第三幕でコルタイとヴィクトーリアは故郷ハンガリーに戻り、収穫祭を祝う村で人々に祝福されながら、めでたく結ばれるという話です。

実はこのオペレッタ、日本を舞台としていることに、わたしはとても興味がありました。しかし、よく勉強してみると、ウィーンでは、パリのあとを追うように1873年に開催した万博を機に、いっきに日本ブーム、いわゆるジャポニスムがおこり、日本を舞台にした演劇、オペレッタも、今でこそ埋もれてしまいましたが、当時結構もてはやされたテーマだったようです。

日本人が今でも一番好きなオペラ作曲家にあげるプッチーニの『蝶々夫人』の初演が1904年でした。この『ヴィクトーリアと軽騎兵』の初演は1930年。最初ブダペシュトでハンガリー語での上演でした。評判を呼んだのでしょうね、直ぐにドイツ語版にして、ライプチヒで上演されます。『蝶々夫人』が待つ女、運命に耐える女を描いていたのに対して、第一次大戦を経過した後のヨーロッパにおいて、女性はもはやいつまでもそうしたイメージにとどまるものではなくなっていることがこのオペレッタで分かるのです。それが日本人モガである点がとても興味深いところです。

(CDジャケット)

(CDジャケット)

作曲家 Paul Abraham (1892年11月2日アパティン(現在セルビア)~1960年5月6日ハンブルク) ― この人はハンガリー系のユダヤ人で、才能に恵まれながらも、生まれた時代が悪く、『ヴィクトーリアと軽騎兵』が成功を収めた時代、ドイツではナチスの軍靴がすでに街に鳴り響いていました。1933年ナチスが政権の座につくと、ユダヤ人芸術家の活動はすべて禁止されてしまいます。そのため多くのユダヤ人芸術家はオーストリアに活動の場を移します。が、そのオーストリアも1938年ナチスドイツに併合されてしまいました。パリに逃げ延びた人々もいましたが、パリも1940年にはナチスドイツに降伏しましたから、ユダヤ人はもう逃げ延びるあてもなく、その間多くの人が強制収容所に送られました。パウル・アブラハムの人生そのものがそうなりました。彼はオペレッタの成功により、映画音楽の作曲家として請われてベルリンに移ったものの、1933年ブダペストに逆戻り、1938年はパリに逃れ、そして最後は海を越えアメリカに亡命という流浪の人生でした。しかし、病による精神の崩壊のなか1957年ドイツに戻りましたが、ハンブルクのサナトリウムで4年ほど生き延びたのちなくなりました。

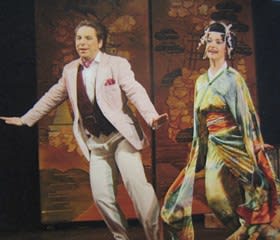

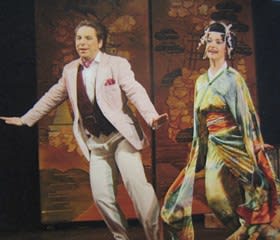

ところで、しかし、このオペレッタ、第一幕の舞台が東京とされているにもかかわらず、アメリカ大使館のなかで物語がすすんでいくため、出てくる日本女性というと、O Lia San ひとりです (歌う役どころとして)。しかも、彼女はフランス人の父と日本人の母との間に生まれたハーフです。そのせいもあるのでしょうね、とても快活な明るい女性として描かれています (写真)。

オー・リア・サンとフェリの二重唱 (公演プログラム)

この作品については、わたしはハイライト版のCDをいくつか持っているだけで、オリジナルの舞台がどのような構成、コンセプトのもとに上演されたのか、なかなかイメージしにくかったというのが正直なところです。フォルクスオーパーによるCD (ワーナー・パイオニア)では、確かにO Lia Sanが中国風の音楽に乗せて登場してくるので、そのことをもって当時の欧米社会における日本理解が、まだまだ中国も日本も区別がつかないレベルであったという解説が出てくるわけでしょうし、実際アウグスブルクの公演 (これはソフィア国立音楽劇場によるものでした) でも中国風の音楽が演奏されました。しかし、ベルリン交響楽団演奏のCD (BMG)でも、フランツ・マルサレク指揮のグローセス・オペレッテンオーケストラ演奏のCD (PHILIPS) でも、これはジャズ風のアレンジで歌われています。CDの解説では、カールマン、レハールと故郷を同じくするアブラハムが打ち出した独自性は、チャールダッシュまでもジャズ風の味付けにしている点とされています。1930年代のドイツはまさに、ジャズの全盛期を迎えていたのです。後述する戦後のベルリン・メトロポール劇場での演出あたりから、どうやらこのチャイナ風日本というスタイルが出来上がって、ウィーンのフォルクスオーパーに踏襲されていったものと推測されます。

O Lia Sanという名前そのものが日本語の響きにないもの、というかむしろ中国風なので、ヨーロッパの人々のイメージのなかで中国と日本がちゃんぽんになったキュッチュなのかな、とわたしも思いそうになりましたが、このLiaの最初の一文字をLからMに変えた瞬間に、O Lia Sanはおみやさん、に変身します。もちろん強引に『金色夜叉』と関連付けようと思っているわけではありませんが、台本作家 (イムレ・フェルデス) や、またドイツ語版の台本を書いたアルフレート・グリューンヴァルト、フリッツ・レーナ=ベーダに日本女性の名前についての知識があったことだけは確実に思われます。

そしてこのおりやさん(おみやさん?) がフェリと歌う二重唱ですが、

わたしのママは横浜生まれで Meine Mama war aus Yokohama

パパはパリの生まれなの Aus Paris war (ist) der Papa

*ベルリン交響楽団演奏のCD (BMG)ではistになっています

ごろあわせで頭にこびりつくほどインパクトの強いこの曲、わたしが特に印象に残って、疑問に思っていたのは、次です

ママはいつもピジャマ姿 Meine Mama ging nur in Pyjama

だってパパのお気に入りだったからよ Weil Papa das gerne sah

年がら年中パジャマ姿でいる女性? ジャージで町内をうろうろする親父と同類? そんなあほな。

わざわざPyjamaという単語を使っているからには、なにかメッセージがあると考えなくてはなりません。単純に寝るときの服装とは到底考え難いし、分からないから、パジャマ→寝巻→ネグリジェ→着物、なんて連想ゲームをしている場合ではありません。

おりやさんのパパはパリ生まれです。フランス語ウィキペディアで、ピジャマを調べてみると、こう書いてあります。

ピジャマは歴史的には、1920年ころから海水浴場で女性が身に付けた外着で、とくにココ・シャネルによって、これにより、日に焼けた肌がもてはやされることにつながっていく

ココ・シャネルは第一次大戦末にいたる時代まで女性を服装面で縛りつけてきたコルセットから、女性を解放したいという主張を持ったデザイナーでした。また、オーストリアでは大戦敗北後の1919年、ついに女性たちにも参政権が認められ、同権を勝ち取ったのです。(注: 男性の普通参政権は1907年からです)

日本でも、平塚らいてうの青鞜社運動があったように、先進国の多くで共有されていた動きです。

パジャマが寝巻として使われるようになるのは、もう少し時代が後になります。分かりやすい例としては、『ローマの休日』(1953年公開映画) のアン王女、彼女は、一度でいいからパジャマを着て寝たい、と家庭教師に言うシーン、ご記憶の方も多いのではないでしょうか?

当初の海水着から寝室着へと変化していくわけですが、いずれにせよ、これは女性解放のシンボルであり続けることには変わりないです。

おりやさんの母親は横浜生まれの日本女性です。その人がこうして時代の最先端の女性としてオペレッタで歌われているということは、なんと名誉なことではないでしょうか?

このyoutubeの動画をぜひご覧ください。

http://www.youtube.com/watch?v=6sWnls4FFJ4

わたしの大好きなLizzi Waldmüllerリッチィ・ヴァルトミュラー (相手はオスカール・デネス) がこの二重唱を歌っていますが、画面には1920年代、ピジャマ姿で町を歩く日本女性、というキャプションがついた画像が登場します。

ちなみにリッチィ・ヴァルトミュラーは前回書きましたオペレッタ《白馬亭》でレーオポルトを演じたマックス・ハンゼンの奥さん (1938年に離婚) でしたが、1945年4月8日ウィーン空襲で終戦を間近にして41歳の若さで亡くなりました。

もうひとつyoutubeの動画をご紹介しておきます。

http://www.youtube.com/watch?v=67DNmdpdpIQ&feature=related

こちらはベルリンのメトロポール劇場の画像です。完全に中国と日本がミックスされています。

お互いの国をたくさんの人々が交流する現在、こうしたキッチュも、もはやそれによって時代的に無知のそしりを受ける憂いがなくなっているという安心感から、あえて演出から排除していないと理解することにしましょう。めくじらをたてるような問題ではありません。ただ、本当はジャズ風のアレンジが作曲家バウル・アブラハムのモダンさを現していたのですが・・・・

やはり、オペラ、オペレッタのような歌芝居は、実際に舞台を見ないとコンセプトが分からないと実感した次第です。

パルク劇場の公演が始まる夕方までの空き時間、ヨハンは以前訪れたことがあるこのアウグスブルクの街を再びゆっくりと散策することが出来ました。

パルク劇場のあるクアハウス施設そのものがすでに民間人によって19世紀末につくられていることにはあらためて今回驚きましたが、このアウグスブルクを有名にしている最大のものは、なんといってもフッゲライです。インターネットでフッゲライと検索すると出てきます。これは16世紀に民間人の豪商ヤーコブ・フッガーによって造られた世界最古の社会福祉住宅です。16世紀ですよ。信長の時代です。驚くことは、それだけではありません。この福祉住宅、今でも人が生活しているのです。

フッゲライ (2009年撮影)

なにしろ最初に訪れたのは1982年でしたから、28年も昔のことです。ヨハンの記憶違いだったのかなあ。そのときは中に入るのにお金を払ったような記憶はありませんが、今回、そんな調子で入ろうとしたら、入口に窓口があって、呼び止められてしまいました。なにやら料金が書いてあることは、遠くから分かっていましたが、どうも特別展示の広告もあったし、その料金だろうな、と思い、通り過ぎようとしたのです。面目ありません。入場そのものにお金が要りました。

歴史的な建造物で、保存、補修のために徴収しているようです。それにフリーにしてしまうと、今現にそこに生活している人々の生活を、ただ好奇心で見に来る野次馬の数が増えてしまう恐れもあるからなんでしょうね。

アウグスブルクにいる地の利を生かして、2009年はフュッセンにも遠出してみました。

またまた最近日本人ツアーが事故にあってしまったあのフュッセンです。

以前はミュンヒェンからバスツアーで訪れたノイシュヴァーンシュタイン城。今回、ヨハンは、根性で、フュッセンまで鉄道で行き、駅から、歩きに歩いて、帰りの電車の時間を気にしながら、ついにこの写真が撮れるスポットまで行ってまいりました。往復、4時間。

ノイシュヴァーンシュタインと、すこし離れて左手にホーエンシュヴァンガウ城です。

ノイシュヴァーンシュタイン城 (2009年撮影)

ホーエンシュヴァンガウ城 (2009年撮影)

ヨハン (2010-09-18)

4月1日成田からウィーンに出発、翌2日にチューリヒに列車移動、3日、4日とアルトというチューリヒ近郊の村でオッフェンバックの『パリの生活』を見て、9日再びドレースデンに移動、11日土曜にドレースデン州立オペレッタ劇場でヨハン・シュトラウス(息子)の『女王のレースのハンカチ』という珍しい出し物を見、12日三たび移動して、アウグスブルク入りした次第です。

実はここに書いた5公演、すべて相手方にカード払いの手段がなくて、メールで「なにがあっても絶対にいきますから、チケットを取っておいてください」と頼み込んで、見ることが出来たものです。チューリヒ滞在中の歌劇場でのオペラ『トスカ』公演は、日本からカードで支払いを済ませ、自宅のプリンターでチケットをプリントできたのですが、オペレッタをやるような劇場は、そういう設備がないのですかね。

4月12日アウグスブルクの予約していたホテルにいくと、劇場から確認の電話がきていたらしくメモを受け取りました。中身は、切符は完売されたので当日券売り場は窓口をあけない、しかし切符はとってあるから、劇場内の手荷物預かり所 (Garderobe) の受付の人から受け取れ、という話でした。(宿泊ホテルを告げておいて正解でした)

劇場はパルク劇場と言います。この劇場の位置など出発前に日本で調べ、出来る限り劇場の近くにホテルも確保したつもりでしたが、地図で見るのと、実際に行くのとではやはりずいぶん違います。泊まったホテルの宿泊客は市内交通を無料で利用できる旨説明も受けたのですが、そんなに遠くはないと思っていたので、歩いてでかけたのです。たっぷり一時間はかかったでしょうか。(公演後、帰りは夜遅くなり、路面電車の停留所も分かっていたのですが、意地をはって、というか、健康のためにやはり、来た道を歩いて帰りました)

このパルク劇場、インターネットで検索すると、必ずしもオペレッタではありませんが、なにがしかの出し物をほぼ毎日公演しているようです。かなり歴史のある由緒ある劇場で、それ自体一見の価値があるものでした。

アウグスブルクのパルク劇場 (2009年撮影)

問合せ先、HP

Parktheater, Klausenberg 6, D-86199 Augsburg, Tel: 0821-906-2216

http://www.parktheater.de/

パルク劇場内部 (2009年撮影)

Kurhaus Göggingen (ゲッギンゲン・クアハウス) という保養施設の一部として劇場が併設されているのです。

インターネットのHPに歴史が記されています。

「これはグリュンダーツァイト (注: 19世紀半ばから末にかけてのドイツ・オーストリアの建築ブームの時代、特に普仏戦争勝利によってもたらされた好景気のなか泡沫会社が乱立した時期をさしたりします) に出来たヨーロッパにただ一つ今も残る多機能劇場です。

施主はフリードリヒ・フォン・ヘッシングという当時整形外科医として成功し、企業家でもあった人物、そして建築家はジャン・ケラー。1886年にこの類例のない施設が建築されました。

英国の「プレジャー・ガーデン」をモデルとして、ヘッシングの「整形外科治療施設」の一環として構想されたこの施設は19世紀末にはヨーロッパ最大規模の整形外科専門クリニックに発展しました。

クアハウスはヘッシングの治療コンセプト上重要な役割をもつものでした。劇場で精神的な緊張をときほぐすと同時に、Milchkuranstalt (牛乳治療施設) により、肉体も強化されたのです。このMilchkuranstalt は三翼構造に建てられていましたが、今日ではもう施設から取り除かれ、建物の周りに劇場と公園施設の二翼の建物を伴ったクアハウスの造りになっています。」

*) Milchkur (牛乳療法) はスイスに始まり、18、19世紀に普及した飲料療法で、通常温泉地で温泉水を療法目的で飲むのに対し、温めた牛乳を療法目的に飲んだことを言う。Molkekurともよばれることがあり、Molke、すなわち脂肪分を取り除いた乳清が用いられることもある。今日では、この療法はダイエットに用いられている。

☆ ☆ ☆

オペレッタ『ヴィクトーリアと軽騎兵』

というわけで、4月13日『ヴィクトーリアと軽騎兵』を観てきました。

《ヴィクトーリアと軽騎兵》ポスター (2009年撮影)

予習していったあらすじ通りの運び。一幕目が始まる前に、シベリアのシーンがあり、第一幕は、捕虜として抑留されていたシベリアから脱走に成功したコルタイとその従者が日本にたどりつき、舞台は東京のアメリカ大使館。

この東京でコルタイは以前結婚を誓ったヴィクトーリアと再会します。彼女はコルタイが戦死したものと思い、今はアメリカ大使夫人となっています。

第二幕は大使カンライトの転任先のロシア、ザンクト・ペテロブルク。コルタイも大使に伴われてやってきています。しかし、カンライトは妻とコルタイ、二人の愛を知り、身を引く決心をします。このオペレッタで最も有名な《Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände》「お別れの前にもう一度手を」が大使によって歌われ幕。

第三幕でコルタイとヴィクトーリアは故郷ハンガリーに戻り、収穫祭を祝う村で人々に祝福されながら、めでたく結ばれるという話です。

実はこのオペレッタ、日本を舞台としていることに、わたしはとても興味がありました。しかし、よく勉強してみると、ウィーンでは、パリのあとを追うように1873年に開催した万博を機に、いっきに日本ブーム、いわゆるジャポニスムがおこり、日本を舞台にした演劇、オペレッタも、今でこそ埋もれてしまいましたが、当時結構もてはやされたテーマだったようです。

日本人が今でも一番好きなオペラ作曲家にあげるプッチーニの『蝶々夫人』の初演が1904年でした。この『ヴィクトーリアと軽騎兵』の初演は1930年。最初ブダペシュトでハンガリー語での上演でした。評判を呼んだのでしょうね、直ぐにドイツ語版にして、ライプチヒで上演されます。『蝶々夫人』が待つ女、運命に耐える女を描いていたのに対して、第一次大戦を経過した後のヨーロッパにおいて、女性はもはやいつまでもそうしたイメージにとどまるものではなくなっていることがこのオペレッタで分かるのです。それが日本人モガである点がとても興味深いところです。

(CDジャケット)

(CDジャケット)作曲家 Paul Abraham (1892年11月2日アパティン(現在セルビア)~1960年5月6日ハンブルク) ― この人はハンガリー系のユダヤ人で、才能に恵まれながらも、生まれた時代が悪く、『ヴィクトーリアと軽騎兵』が成功を収めた時代、ドイツではナチスの軍靴がすでに街に鳴り響いていました。1933年ナチスが政権の座につくと、ユダヤ人芸術家の活動はすべて禁止されてしまいます。そのため多くのユダヤ人芸術家はオーストリアに活動の場を移します。が、そのオーストリアも1938年ナチスドイツに併合されてしまいました。パリに逃げ延びた人々もいましたが、パリも1940年にはナチスドイツに降伏しましたから、ユダヤ人はもう逃げ延びるあてもなく、その間多くの人が強制収容所に送られました。パウル・アブラハムの人生そのものがそうなりました。彼はオペレッタの成功により、映画音楽の作曲家として請われてベルリンに移ったものの、1933年ブダペストに逆戻り、1938年はパリに逃れ、そして最後は海を越えアメリカに亡命という流浪の人生でした。しかし、病による精神の崩壊のなか1957年ドイツに戻りましたが、ハンブルクのサナトリウムで4年ほど生き延びたのちなくなりました。

ところで、しかし、このオペレッタ、第一幕の舞台が東京とされているにもかかわらず、アメリカ大使館のなかで物語がすすんでいくため、出てくる日本女性というと、O Lia San ひとりです (歌う役どころとして)。しかも、彼女はフランス人の父と日本人の母との間に生まれたハーフです。そのせいもあるのでしょうね、とても快活な明るい女性として描かれています (写真)。

オー・リア・サンとフェリの二重唱 (公演プログラム)

この作品については、わたしはハイライト版のCDをいくつか持っているだけで、オリジナルの舞台がどのような構成、コンセプトのもとに上演されたのか、なかなかイメージしにくかったというのが正直なところです。フォルクスオーパーによるCD (ワーナー・パイオニア)では、確かにO Lia Sanが中国風の音楽に乗せて登場してくるので、そのことをもって当時の欧米社会における日本理解が、まだまだ中国も日本も区別がつかないレベルであったという解説が出てくるわけでしょうし、実際アウグスブルクの公演 (これはソフィア国立音楽劇場によるものでした) でも中国風の音楽が演奏されました。しかし、ベルリン交響楽団演奏のCD (BMG)でも、フランツ・マルサレク指揮のグローセス・オペレッテンオーケストラ演奏のCD (PHILIPS) でも、これはジャズ風のアレンジで歌われています。CDの解説では、カールマン、レハールと故郷を同じくするアブラハムが打ち出した独自性は、チャールダッシュまでもジャズ風の味付けにしている点とされています。1930年代のドイツはまさに、ジャズの全盛期を迎えていたのです。後述する戦後のベルリン・メトロポール劇場での演出あたりから、どうやらこのチャイナ風日本というスタイルが出来上がって、ウィーンのフォルクスオーパーに踏襲されていったものと推測されます。

O Lia Sanという名前そのものが日本語の響きにないもの、というかむしろ中国風なので、ヨーロッパの人々のイメージのなかで中国と日本がちゃんぽんになったキュッチュなのかな、とわたしも思いそうになりましたが、このLiaの最初の一文字をLからMに変えた瞬間に、O Lia Sanはおみやさん、に変身します。もちろん強引に『金色夜叉』と関連付けようと思っているわけではありませんが、台本作家 (イムレ・フェルデス) や、またドイツ語版の台本を書いたアルフレート・グリューンヴァルト、フリッツ・レーナ=ベーダに日本女性の名前についての知識があったことだけは確実に思われます。

そしてこのおりやさん(おみやさん?) がフェリと歌う二重唱ですが、

わたしのママは横浜生まれで Meine Mama war aus Yokohama

パパはパリの生まれなの Aus Paris war (ist) der Papa

*ベルリン交響楽団演奏のCD (BMG)ではistになっています

ごろあわせで頭にこびりつくほどインパクトの強いこの曲、わたしが特に印象に残って、疑問に思っていたのは、次です

ママはいつもピジャマ姿 Meine Mama ging nur in Pyjama

だってパパのお気に入りだったからよ Weil Papa das gerne sah

年がら年中パジャマ姿でいる女性? ジャージで町内をうろうろする親父と同類? そんなあほな。

わざわざPyjamaという単語を使っているからには、なにかメッセージがあると考えなくてはなりません。単純に寝るときの服装とは到底考え難いし、分からないから、パジャマ→寝巻→ネグリジェ→着物、なんて連想ゲームをしている場合ではありません。

おりやさんのパパはパリ生まれです。フランス語ウィキペディアで、ピジャマを調べてみると、こう書いてあります。

ピジャマは歴史的には、1920年ころから海水浴場で女性が身に付けた外着で、とくにココ・シャネルによって、これにより、日に焼けた肌がもてはやされることにつながっていく

ココ・シャネルは第一次大戦末にいたる時代まで女性を服装面で縛りつけてきたコルセットから、女性を解放したいという主張を持ったデザイナーでした。また、オーストリアでは大戦敗北後の1919年、ついに女性たちにも参政権が認められ、同権を勝ち取ったのです。(注: 男性の普通参政権は1907年からです)

日本でも、平塚らいてうの青鞜社運動があったように、先進国の多くで共有されていた動きです。

パジャマが寝巻として使われるようになるのは、もう少し時代が後になります。分かりやすい例としては、『ローマの休日』(1953年公開映画) のアン王女、彼女は、一度でいいからパジャマを着て寝たい、と家庭教師に言うシーン、ご記憶の方も多いのではないでしょうか?

当初の海水着から寝室着へと変化していくわけですが、いずれにせよ、これは女性解放のシンボルであり続けることには変わりないです。

おりやさんの母親は横浜生まれの日本女性です。その人がこうして時代の最先端の女性としてオペレッタで歌われているということは、なんと名誉なことではないでしょうか?

このyoutubeの動画をぜひご覧ください。

http://www.youtube.com/watch?v=6sWnls4FFJ4

わたしの大好きなLizzi Waldmüllerリッチィ・ヴァルトミュラー (相手はオスカール・デネス) がこの二重唱を歌っていますが、画面には1920年代、ピジャマ姿で町を歩く日本女性、というキャプションがついた画像が登場します。

ちなみにリッチィ・ヴァルトミュラーは前回書きましたオペレッタ《白馬亭》でレーオポルトを演じたマックス・ハンゼンの奥さん (1938年に離婚) でしたが、1945年4月8日ウィーン空襲で終戦を間近にして41歳の若さで亡くなりました。

もうひとつyoutubeの動画をご紹介しておきます。

http://www.youtube.com/watch?v=67DNmdpdpIQ&feature=related

こちらはベルリンのメトロポール劇場の画像です。完全に中国と日本がミックスされています。

お互いの国をたくさんの人々が交流する現在、こうしたキッチュも、もはやそれによって時代的に無知のそしりを受ける憂いがなくなっているという安心感から、あえて演出から排除していないと理解することにしましょう。めくじらをたてるような問題ではありません。ただ、本当はジャズ風のアレンジが作曲家バウル・アブラハムのモダンさを現していたのですが・・・・

やはり、オペラ、オペレッタのような歌芝居は、実際に舞台を見ないとコンセプトが分からないと実感した次第です。

パルク劇場の公演が始まる夕方までの空き時間、ヨハンは以前訪れたことがあるこのアウグスブルクの街を再びゆっくりと散策することが出来ました。

パルク劇場のあるクアハウス施設そのものがすでに民間人によって19世紀末につくられていることにはあらためて今回驚きましたが、このアウグスブルクを有名にしている最大のものは、なんといってもフッゲライです。インターネットでフッゲライと検索すると出てきます。これは16世紀に民間人の豪商ヤーコブ・フッガーによって造られた世界最古の社会福祉住宅です。16世紀ですよ。信長の時代です。驚くことは、それだけではありません。この福祉住宅、今でも人が生活しているのです。

フッゲライ (2009年撮影)

なにしろ最初に訪れたのは1982年でしたから、28年も昔のことです。ヨハンの記憶違いだったのかなあ。そのときは中に入るのにお金を払ったような記憶はありませんが、今回、そんな調子で入ろうとしたら、入口に窓口があって、呼び止められてしまいました。なにやら料金が書いてあることは、遠くから分かっていましたが、どうも特別展示の広告もあったし、その料金だろうな、と思い、通り過ぎようとしたのです。面目ありません。入場そのものにお金が要りました。

歴史的な建造物で、保存、補修のために徴収しているようです。それにフリーにしてしまうと、今現にそこに生活している人々の生活を、ただ好奇心で見に来る野次馬の数が増えてしまう恐れもあるからなんでしょうね。

アウグスブルクにいる地の利を生かして、2009年はフュッセンにも遠出してみました。

またまた最近日本人ツアーが事故にあってしまったあのフュッセンです。

以前はミュンヒェンからバスツアーで訪れたノイシュヴァーンシュタイン城。今回、ヨハンは、根性で、フュッセンまで鉄道で行き、駅から、歩きに歩いて、帰りの電車の時間を気にしながら、ついにこの写真が撮れるスポットまで行ってまいりました。往復、4時間。

ノイシュヴァーンシュタインと、すこし離れて左手にホーエンシュヴァンガウ城です。

ノイシュヴァーンシュタイン城 (2009年撮影)

ホーエンシュヴァンガウ城 (2009年撮影)

ヨハン (2010-09-18)