新品のICレギュレーターを取り付けたところ、

チャージランプが消灯せず充電されなくなった650RS。

なんと、

ozakiの配線ミスでした。

ショボーン(。-_-。)

プラス→赤

黒→黒

黄色→黄色

緑→空色

だと思い込んでいました。

遠い目( ̄◇ ̄;)

配線図を再度確認して

ちゃんと配線し直しました。

左のピカピカ銀色が新品レギュレーター。

右の色褪せた金色が純正当時物レギュレーター。

黄色→緑へ

空色→黄色へ繋ぎます…

黄色→黄色じゃないよ。

思い込み厳禁で‼︎

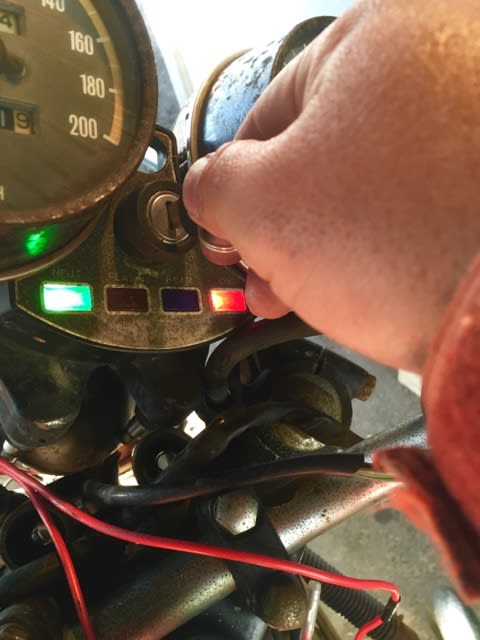

エンジン始動。

あれ?やっぱり消えません。

いえいえ。

エンジンの回転を上げると消灯して、正常に充電されていることを確認しました。

やっぱりozakiの配線ミスでした。

♪───O(≧∇≦)O────♪

そしてまた再び、

純正当時物レギュレーターに繋いでみました。

ビシッと消えます。900回転。

新品。

んー。

消えそで、消えないよ。

んと。

1100回転で、消えます。

ん~と。

とりあえず、

やっぱり、

古いのを使おうと。

♪( ´θ`)ノ

ですよね!

交換は、壊れてからでも遅くない。

それにしても、

43年前の電子機械、

純正当時物レギュレーター。

ザ・昭和。

made in NIPPON

デキる奴です。

まだまだ働く43歳。

凄いね!

チャージランプが消灯せず充電されなくなった650RS。

なんと、

ozakiの配線ミスでした。

ショボーン(。-_-。)

プラス→赤

黒→黒

黄色→黄色

緑→空色

だと思い込んでいました。

遠い目( ̄◇ ̄;)

配線図を再度確認して

ちゃんと配線し直しました。

左のピカピカ銀色が新品レギュレーター。

右の色褪せた金色が純正当時物レギュレーター。

黄色→緑へ

空色→黄色へ繋ぎます…

黄色→黄色じゃないよ。

思い込み厳禁で‼︎

エンジン始動。

あれ?やっぱり消えません。

いえいえ。

エンジンの回転を上げると消灯して、正常に充電されていることを確認しました。

やっぱりozakiの配線ミスでした。

♪───O(≧∇≦)O────♪

そしてまた再び、

純正当時物レギュレーターに繋いでみました。

ビシッと消えます。900回転。

新品。

んー。

消えそで、消えないよ。

んと。

1100回転で、消えます。

ん~と。

とりあえず、

やっぱり、

古いのを使おうと。

♪( ´θ`)ノ

ですよね!

交換は、壊れてからでも遅くない。

それにしても、

43年前の電子機械、

純正当時物レギュレーター。

ザ・昭和。

made in NIPPON

デキる奴です。

まだまだ働く43歳。

凄いね!