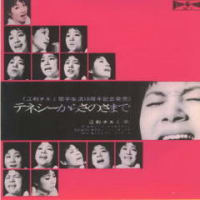

江利チエミさんが亡くなったあと...

ママこと「清川虹子さん」が(確か当時PL学園に通われていた)お孫さんらファミリーと、フジ「オールスター家族対抗歌合戦」に出演したとき...

私はチエミの歌を歌います...と、新土佐節(チエミ流/レコードになっているアレンジとは異なりました、記憶だけが頼りですが「筒井弘志先生」アレンジの雰囲気でした。)を披露されました。

この新土佐節は、「よさこい節」の替え歌です。

ためしに よさこい節 ---> 新土佐節 と歌われればわかります。

これは過去に記事にした、「ナット節」--->「真室川音頭」よりもわかりやすい「そのまんま」であります。

新土佐節は、民謡というより「お座敷歌」「端唄」の部類のものと言っていいと思います。

桃屋の「海苔の佃煮」のCMのバックにむか---し昔...

♪雷さんは野暮な方だよ へそばっかり狙---らう という歌詞が流れました。

方や江利チエミ盤は...

♪雷さんは粋な方だよ 戸を締めさせて

二人しっぽり 濡らした通り雨よ... と、ぐ---んと艶っぽい歌詞です。

お座敷歌ゆえ、いろいろな歌詞があるようです。

♪渡辺の綱にやりたや この片腕を

主と添い寝のじゃまになるよ...

これは非常にショッキングな歌詞ですが、この意味は...

渡辺の綱...について。

>渡辺という姓は、嵯峨天皇を祖とする日本国有数の名族であり、大姓である。

皇族から源を分かつという意味で、源と名乗りその一族は、嵯峨源氏として知られている。

他に清和源氏、宇多源氏、村上源氏と一杯に出自が異なる源氏姓がある。

子孫は、摂津の国、西成郡渡辺(現在の大阪市東区渡邉町)という所に住んだ所から渡辺姓が生まれた。

中世「河上五ヶ関」と呼ばれた中の一つである。因みに他の四つは、兵庫の関、神崎の関、禁野の関、淀の関である。

兵庫の関は、上り下りの船に対しての税?を徴収したと記録が残っている。他の関も同じ体制だったと推測できる。

姓氏研究家の丹羽基二先生によれば、渡し場の辺りより渡辺という姓が、生まれたという。

そのワタナベの漢字も渡辺、渡邊、渡邉、渡部、渡多辺、渡那辺、渡鍋、綿鍋、綿奈辺、綿部、和田鍋、以下25通りのワタナベさんが存在するという。

ひとたび、淀川が氾濫すれば、たちまち地形が変わってしまう程の所で、いわば、川の三角州の中での開拓で、厳しい自然条件の中での生活であったろうと思う。

しかし、反面外敵を防ぐには最強の防御地域であったと推測できる。

>渡辺氏の家紋は、三つ星に一文字で、通称「渡辺星」と呼ばれている。

渡辺氏の独占紋である。

専門家の調査に依れば、上記の25通りもあるワタナベと名乗る方の90%がこの渡辺星の家紋とのこと。大変な数字である。

三つ星は、天文学で言うと、オリオン座の中央部に直列する三つの恒星をさす。

中国では、これを三武、または将軍星といい、それぞれに大将軍星、左将軍星、右将軍星と呼んだ。

紋章は、この星を品のように配列し、武神の象徴として信仰した。

一文字には、敵に打ち勝つという思想が含まれているという。

>各種の家紋の図に一文字が多く見受けられる。敵に打ち勝つ思想が、この一という字に込められていると知って、納得できた。

例えば、毛利家は、一文字に三つ星の家紋である。渡辺星とは、逆になるが、込められている思想は全く同じである。

>この渡辺族から、歴史上有名な渡辺の綱が出た。

源頼光の四天王の一人である。他の三氏は、坂田金時、平貞道、平季武の武将である。

伝承では、羅生門の鬼退治、大江山の酒呑童子退治で知られている。

>(ストーリー)

※仙台に伝わる話...

源頼光という大将が大江山の鬼どもを退治したがその家来の中で、四天王の一人といわれた渡辺の綱が、京都の羅生門で、悪鬼をみつけ、刀でその片腕を斬り落したが、鬼は逃げた。

綱は各地をめぐり、遂に奥州の姥ケ懐の里まで十人余りの従者とともにやって来た。その時、綱は、先に切って落とした鬼の片腕を、石で造った長持に隠しおいたが、その鬼は、綱の伯母に化けて、綱を尋ねて、「今、世間で、評判の鬼の腕を見せて呉れ」と、しつこく頼み、綱が止むなく長持のふたを少しあけた隙に、その片腕をさらい、囲炉裏の自在鈎を伝ってその上にのぼり天井の煙出しから外に逃げ出した。

綱が刀を抜いて追いかけた所、鬼は小川を越えようとして、すべって石に左手をついたが起き上って、遂に逃げてしまった。その時、手をついた跡が石に手型として残ったという。綱は非常に残念がったが、どうしようもなかった。

そこでの人々も綱の心を思いやり、その時以来では囲炉裏の自在鈎も、屋根の煙出しもつけなくなったという。また節分で豆をまく時も「鬼は外」とはいわないそうだ。

※長崎に伝わる話

長崎県福江市の全面が芝生に覆われた鬼岳という山があり、昔、その山に鬼が住み着き住民を苦しめていたそうです。困っている住民の話を聞いた「渡辺の綱」と呼ばれる侍が鬼退治に出掛け、激しい闘いの末、鬼の首を切ったところその首が天に舞い上がり、一度舞い上がった首が再び降りてきて「渡辺の綱」の兜に噛み付いたと言われているそうです。

-------------------------------------------♪

壮大な民話の「有名な逸話」に「添い寝の時の邪魔になる」をかけて生まれたのがこの歌詞であります。

♪きりぎりすは羽根で鳴くかよ

蝉ゃ腹で鳴く わたしゃ貴方の胸で泣くよ

そうだそうだ まったくだよ

なんとも艶っぽい歌なのであります。

さりげなく 粋で 艶っぽい... これこそ江利チエミです。

あの時ママが選曲した気持ちがなんだか判るような気がします。

--------------------------------------------♪

補足)

>酒呑童子(しゅてんどうじ)は、京都と丹波国の国境の大枝(老の坂)に住んでいたとされる鬼の頭領(盗賊であったとも)である。他の呼び名として、酒顛童子、酒天童子、朱点童子と書くこともある。室町時代の物語を集めた『御伽草子』などによると、酒呑童子の姿は、顔は薄赤く、髪は短くて乱れ、背丈が6m以上で角が5本、目が15個もあったといわれる。彼が本拠とした大江山では龍宮のような御殿に棲み、数多くの鬼達を部下にしていたという。

桃太郎の鬼退治...などなど、

この「鬼」とはおそらくは「大和朝廷に従わない集団」あるいは「異民族」だったように思います。

民謡/俗曲は、スケールの大きなものもあり、非常に興味深いですね。

ご主人の佐々木さんを民謡を歌って元気つけるところだと思いますが、いかがでしょう?

佐々木愛さんとは、春香伝つながりですね。

ちょうど、DVDで長谷川一夫の「大江山酒呑童子」を観たばかりでした。ここに渡辺綱が出てきました。私もこの歌を聴いたときに、全くその意味がわからずにいましたが、こういうことだったと今頃納得です。

長崎の五島にも伝説があったのですね>