三人娘映画...

私は特に「娘」時代の3作品のうちで、ロマンス娘が一番好きです。

このころの話は初期の記事 ここ もご参照ください。

「ジャンケン娘」では、やはり美空ひばりさんが日劇の場面でも2曲歌うように特別待遇が目立つものの、総評として最後まで出演を絞った江利チエミさんが「三枚目の持ち味」を発揮して一番得をした...と言われていますが・・・

三作目の「大当たり」でも「ひばりさん優遇」がひしひしと感じられて私はひっかかるものがあって・・・ミュージカルシーンも「ひときわ不自然」に感じてしまいます。

二作目の「ロマンス」は、一番設定も「三人の扱い」もナチュラルに感じるのは私だけ...でしょうか???

過去の記事の再掲載になりますが、三人娘時代の彼女たちのそれぞれのスタンスについて書いた記事を・・・

美空ひばりさんがかつてこのような思い出話をしたことがありました。

>りんご追分を唄うとね... 昔、哲也(かとう哲也さん/和也さんの父・ひばりさんの弟)が進駐軍のジープに跳ねられて大怪我したことがあったんです。そしたらその「米兵」がリンゴをぽ~んと放り投げて、そのまま走り去っていったんです。あのときの悔しいことを思い出すんです...

彼女の生まれ育った横浜・磯子/滝頭...幸い滝頭は横浜大空襲の戦火を逃れましたが、すぐ隣は「本牧/根岸といった進駐軍に接収されていた広い地域」でした。

フェンスの向うのアメリカ...間近に見て育ちます。実家は「魚屋さん」...商人の子供です。

美空ひばりさんの残した初期のカバー「シャンハイ」では「ひばり節」を消して歌っているように感じますが、三人娘映画「ジャンケン娘」の劇中ではバラ色の人生を「完全なひばり節」で歌っています。それは後年のジャズアルバムでも...

日本音階の「陰音階の部分/伝統的なジャパネスク・スタイル」をむしろ強調して...とでも云ったらいいのでしょうか。本場アメリカ的な部分を否定して「日本人/美空ひばり」として唄っているように感じます。(ロング・トーンのちりめんビブラートなど...)

片や、雪村いづみさんは「そういった日本の伝統的な部分」を全く否定して、これまでの日本の歌謡曲の伝統をすっかり否定して「アメリカ人と同じ表現力」で歌ったように感じます。

小学校は清明学園、中学校は河村女学校...父君の早世、母君の事業の失敗・病気によって生活に困るまでは「由緒正しきお嬢様」だったわけです。大井町線/大岡山に生まれ、雪谷大塚で育ちます。郊外の山手...ここも戦火を免れました。

父君は商事会社に勤務していたエリートで、戦後はAP通信やシカゴ・トリビューンといったアメリカの通信社の仕事につき、雪谷の屋敷には進駐軍の関係者も大勢遊びに来ていたのだとか...みようみまねで「英語の歌」を歌って発音を褒められたこともあったそうです。声楽を習いに行っていた...という経験も持っていた。

そして、江利チエミさん...

日本人らしさを肯定し、決して打ち消すことなく「新しい外来のもの」を自身で消化して表現した...といえると思います。あくまで日本人としてアメリカの楽曲を歌った。

バンドマンの父、女優の母...芸人の娘はサービス精神も旺盛だった。父が柳家三亀松師匠の相三味線やピアノ伴奏もしていた経歴があったから、幼少時から「チトンテトシャン」の邦楽にも慣れ親しんでいたという「普通経験できない」音楽環境にあった。勿論、洋楽、歌謡曲も広く親しむことのできる環境にあった。

メジャーデビューまで家族の生計を「進駐軍で歌う」ことで支えていた。

しかし、疎開先の甲府で間一髪「大空襲」に逢わずにすんだ...といった経験をもっています。また、将校クラブでは拍手の変わりに「机をドンドンとたたく」といった上級兵士やそのご夫人がたに屈辱的な洗礼もうけ、子供ながらに「敗戦国民としての惨めさ」も噛み締めていました。

その三人が揃って出演した「三人娘映画」のころから三人の道ははっきり分かれます...

美空ひばりさんは「伝統的な演歌の世界へ」

江利チエミさんは「伝統的なものとポップな洋楽を融合していく道」

雪村いづみさんは「あくまで前衛的に時代の先端を突き進む道」を歩んでいくようになります。三人三様の道を歩んでいった基には、こういった生い立ちも大きな影響があったと想像できます。

昭和24年「悲しき口笛」

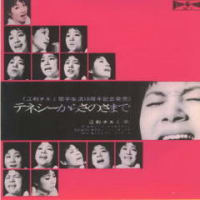

昭和27年「テネシーワルツ」

昭和28年「想い出のワルツ」...

このデビューの順番も「必然」だったように感じます。

三人娘映画二作目の「ロマンス娘」...

皆さん異論はあると思いますが、私は三人娘映画ではこれが一番好きです。

日劇の場面...

いづみ/マンボ・バカン チエミ/懐かしのリスボン に対して、美空ひばりさんは「やくざ若衆祭り唄」♪神田明神スチャラカチャン...チエミ・いづみにあわせて「カバー」はもうこの映画では歌いません。

そしてフィナーレの「サイクリングシーン」...江利チエミさんはマンボのリズムにのせて「黒田節」を唄っています。

-------------------------------------♪

さてこのロマンス娘のフィナーレの「黒田節」は映画のテロップでは「黒田節マンボ」と表記されますが、日劇などでは「黒田節ガラチャ」とパンフに表記され(昭和33年チエミの民謡LP発売以前にも)歌われていたようです。

さて、このガラチャとはいったい???

>Guaracha [グァラーチャ]:19世紀の舞台喜劇で歌われる風刺歌がソンの影響を受け発展した、キューバのダンス音楽。 >2拍子系の活発なキューバの舞踊またはその曲。

>一括りにラテンと言っても「 ソン・モントゥーノ」「 グァラーチャ」はキューバ音楽、「 タンゴ」はブラジル風タンゴ、「 パソ・ドブレ」はスペインに起源する闘牛の音楽であり、性格は異なる。

<キューバ音楽>

キューバ音楽の双璧を成すものはルンバ(Rumba)とソン(Son)とされている。キューバ音楽に欠かせない打楽器クラヴェス(Claves)は、この2つの音楽ジャンルに特徴的なものである。

ソンは200年を越える歴史を持つ、スペイン音楽とアフリカ音楽を融合したもので、起源となったのはスペイン舞曲。古くは独特のリズムに乗せて風刺を込めた詞で唄われる、農民の大衆音楽であった。

ソンの演奏形態としてはトレース+ギター+ベース+クラヴェス+マラカス+ボンゴという6人編成に始まり、これにトランペットを加えた「セプテート「(7人編成)」へ、さらにトランペットを2本以上に増やし、リズムセクションを強化するなどの発展を遂げた。

(※トレース : キューバ音楽で使われる6弦ギター、普通のギターよりも高音)

ソン・モントゥーノ(Son Montuno)は「モントゥーノと呼ばれる唄い手とコーラスの掛け合い部分を強調することにより、さらにアフロ(アフリカ黒人)色を強くした1940年頃にソンから進化したスタイル」とされる。音楽の形式としてはクラベスのパターンに対応した2/4拍子のリズムが基本だが、主題部(ギア=スペイン系)と反復部(モントゥーノ=アフリカ系)から成っている。 この「ソン・モントゥーノ」を確立し、”ソン・モントゥーノの王様”と称されるのが、トレースの名手でもあるアルセニオ・ロドリゲス(Arsenio Rodriguez 1911-1971)。

一方、グァラーチャ(Guaracha)もキューバ音楽の一つで、「1940年代には6/8拍子と3/4拍子のポリリズムのスペイン系歌曲として演奏されていたが、現在ではアフロ系2拍子のスピード感のあるダンス音楽となっている。」とのこと。 この他にも「グァヒーラ(Guajira)」「ワワンコー(Guaguanco)」「モザンビーケ(Mozanbique)」などの独特のリズム・音楽スタイルがあり、キューバ音楽は奥深く、ハマる人も多い・・・

ではいったいマンボとは??

>マンボ(mambo)はラテン音楽の一つ。キューバの音楽形式でダンスのスタイル。mamboという言葉とはハイチの土着宗教ヴードゥーの女司祭の名前で「神との対話」の意味を持つ。この言葉が音楽ジャンルとして知られるようになったのは、1938年にOrestesとCachao Lópezにより作られたダンソンの楽曲、マンボに由来する。マンボは1930年代後半にキューバで流行していたルンバにジャズの要素を加える形で作られ、1940年代後半にペレス・プラードにより、ダンスのためのマンボとして世界的に知られた。ビッグバンド形態をとり、ホーン・セクションをリズム楽器として用いる。楽器の構成はコンガ、ボンゴ、ティンバレス、クラベス、ベース、ピアノ、トロンボーン、トランペット、サックス等による。

代表曲に「マンボNo.5」が挙げられる・・・

さて「三人娘ソングブック」では「黒田節マンボ」ではなく「黒田節ガラチャ」と表記されCD発売がされました。

>アフロ系2拍子のスピード感のあるダンス音楽

たしかに マンボ じゃなくって ガラチャ かも。。。

昔洋楽がみんなJAZZと呼ばれた・・・

その後ラテンブームとなりアップテンポのラテンはみな「マンボ」と・・・

そんな昭和31年・・・

「黒田節マンボ」と映画のテロップに流された当時の事情が見え隠れするように思います。

しかし、なんでこの軽快な江利チエミらしい「ガラチャ・アレンジ」がLPに採用されなかったのか???

トラディショナル「赤坂小梅スタイル」になったのか???

私は不思議でなりません。

※赤坂小梅姐さんをご存じでない方は下記をクリックされてみてください!

http://jp.youtube.com/watch?v=5v1N15fCfVU

私の祖母は戦前/戦後と、熱海の玉の井さんという旅館に旅行に行ったりした時に、すでに大スターになっていた小梅さんによくお会いしたことがあったのだとか...

昔から「いい体格」で、ハイヤーに乗り込むときに車がドスンと沈むのが忘れられない...とよく思い出話をしていました。

民謡=古典 ではありません。

多くのものが「日本音階をつかった流行歌」なのです。

(会津磐梯山:小唄勝太郎さん 炭鉱節/黒田節:小梅さん)

この件に関しては ここ をご参照ください!!

このブログには珍しく(手前味噌ですが)いい記事ですので(大笑)。

------------------------------------------------♪

さて、チエミさんがなぜあの時「民謡」を歌ったのか??

私の推察は過去の記事 ここ をご参照ください。

そして三人娘時代を振り返って語る雪村いづみさんのコメントは ココ にあります。

※画像は昭和36年/雪村いづみ帰国コンサートで顔を合わせた「ひばり/チエミ/いづみ」三人娘。

言葉が、あふれてる感じです。

僕は、ジャンケン娘とロマンス娘がいい勝負です。

でも、映画として見ていなくて、歌唱シーンだけが目当てです。

そこだけつなげて、見てみたい。