【本日の山行】

7:25 出発

8:00 道標石

8:07 平 休憩

8:25 出発

8:30 山頂

8:50 出発

9:04 殿ヶ武士山頂(新参大権現)

9:26 出発

9:40 ビューポイント

10:20 蝶ヶ森山頂

11:09 帰着

まずは、「鑪山(たたらやま)というのがマイナーですし、どこにあるか説明したいと思います。

この地図でわかるように、盛岡市市街地から東の郊外にあります。

106号(旧道)は宮古へと続く道路で釜石など鉄鉱石を運ぶ途上にあります。

しかも近くには「梁川」という清流もあり、湧き水も豊富。

製鉄には水も重要。

そのためにここに製鉄所である「たたら場」があったものと思われます。

「鑪山」はそこから名づけられたものと推定されます。

というわけで、盛岡市内から走るとひときわ大きい山が見えてきます。

とはいえ、標高300mほどの低山。

登ってしまえば1時間もしないうちに登れてしまいます。

散歩にはもってこいの山と言えるでしょう。

さて、鑪山は里山なのですが、ちょっと登山口が分かりづらいです。

(106号の道路から「登山口」と示した案内板もありませんし…。)

ナビを利用される方は、

こちらの「鑪山公民館」や

「たたら山児童公園」を目指すとよろしいでしょう。

もしくは近くに「たたら山」というバス停があります。そのバス停の手前の橋を渡ります。

すると、こういう案内板を見つけることができます。

どうやら盛岡市の散策コースに指定されているようです。

ただ、この通りに歩くと「鑪山」の山頂にはいきません。

あくまで「付近の」散策コースです。

ちなみにスタートはあっちの道を行くそうです。

これが、地元の人に聞くと↑こっちの道でも「鑪山」には登れるらしいです。

里山ゆえ道がいっぱいあるようです。その辺も登ってみればわかると思います。

ちなみに、登山道の案内板もあります。

それが、コチラ!!!

↓ ↓ ↓

…う~~~ん、超、シンプルです。

っていうか、目印が「吉田正太郎氏宅」って民家ですかコレ?あと。送電線??なんなんですかこの地図?

…でも、まあ、イメージを裏付けるものとしてはいいのでしょう、これで…。

この案内板は先ほどの「鑪山公民館」の壁にあります。

この辺に車停めといて問題ないはずです、多分。

で、入り口こちらです。公民館のすぐ前です。

「川目石材店」の横を入っていきます。

入口に石碑あります。

しかし古すぎて、何が書いてあるかは読めません。

入るとびっくり。「え??路地?」って感じです。

ホントに登山道なんですかね…?

でも、案内板が出ています。

読めない…(´・ω・`)

まさに、住宅脇のザ・路地って感じの道を通っていきます。

こんな登山道、初めてです。

路地から登る山なんて相当に珍しいと思います。

柿がなっていますね、秋ですね。

清水が流れています。

ちょっとした沢ですね。

どうも、山から水が沸いて出ているようです。

水源が豊かなようですね、この山は。

たよりない案内を頼りに歩みを進めます。

なんか畑のあぜ道みたいなところを通るんですね…。

畑の向こう側を見やれば、工業団地。

たしか印刷工場や、製麺所、酒造会社などがありました。

一部だけ、草が刈りこまれています。

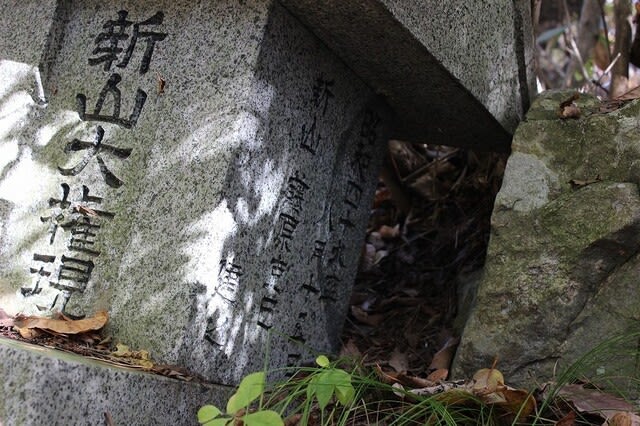

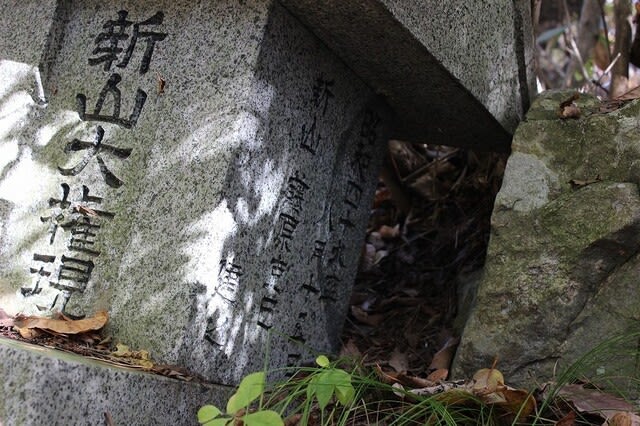

石碑がありました。

大事なものらしいですが、判別不可能です。

しかし、先ほどの入り口といい、やはり石碑があるということはそれなりの歴史を感じさせます。

ちなみに、向こう側の山を越えていくと、盛岡競馬場や動物公園がある方面です。

え??この道、民家に通じていません??

もろ、民家の納屋じゃないですか…。

これが「吉田勝太郎氏宅」ってやつですか…。

よかった、脇道があります。民家の中は通らなくてよいようです。

でも、民家のすぐ裏を通るんだ…。

この家の人、登山客が来るたびに気が気じゃないだろうなあ…。

(ちなみに、ここまで通るときも民家の脇を通ってきているのでけっこう気を遣っています。熊鈴付けていません。)

これで、ようやく、みんか地帯を抜けたかもしれない…。

朝もやがすごいな…。

ただの霧じゃなさそうです。

ふと見ると、工業団地の方から黙々と煙が上がっています。

化学的な煙というわけではなく、むしろ湯気っぽい無臭の煙です。

多分製麺会社とか酒造会社の湯気なのでしょう。朝から稼働しているのですね。

お疲れ様です。

あっちがまさに現代の「たたら場」です。

おかげでコッチは幻想的でいい感じです。

早朝の山登りって最高ですね!

ただ、朝露がすごいですから、登る場合にはカッパかスパッツが必須です。

写真ではあまりわからないと思いますが、足元の草はけっこうビチョビチョです。

ともあれ、進みます。

ようやく山っぽいところに来ました。

白いかぎ型のものは送電線の表示ですね。

ようやく、山エリアです。

コレもなんかの表示の跡ですかね???

ちょっとだけ、沢があります。

進みます。いったん下るようです。

なぜか、こっちの表示は劣化していないという…なんででしょう??

山エリアかと思ったら、隣は畑でした。ネットが見えます。

朝ですから、まだ森の中は若干暗いです。

(実際は写真よりもだいぶ暗いです)

とはいえ人の踏み跡もしっかりついているし、迷うことはありません。

ピンクのリボンもあります。

これは白いリボンかな?

踏み跡も比較的新しそうです。

意外に、この表示、頻繁に出てきます。

真四角な石です。何らかの加工の跡かもしれません。

この辺はまだふもとでスギが多いです。

植林されたのかもしれません。

スギがよく育っています。

広い場所もあり、案内板もあり、登りやすい山です。

しかし、だんだん…

道が急になってきました。

けっこうな、坂です。これは。

まあ、このくらいの坂を登らなくちゃ、山登りという感じがしませんね(*^▽^*)

登山道の真ん中に大きな石が!!!( ゚Д゚)

特に理由はありませんが、これを「道標石」(みちしるべいし)と名付けることにします。

登りはきついままです。

キノコ生えてました。

秋ですね~。

まあ、食べませんけど。

坂ももうすぐ終わりそうな感じがします。

秋の山ですね~~葉っぱが黄色いです。

視界が黄色くなってきます。

急坂の終わりが見えてきた感じです。

終わったみたいですよ。

この案内板が目印です。ここ以降、尾根道でなだらかになります。

この辺を「平」(たいら)と名付けます。

落ち葉がすごいです。

秋ですねえ…(しみじみ)(*´▽`*)

のんびりゆっくり秋の山を歩きます。

また少し、急なところが出てきました。

こういうところが山頂の近くです。

登りきると、

三角票がありました。

お、祠があります。

山頂ですね。やったーー!!あっと言う間でした。

この祠は何を祀っているのでしょう?

やっぱり鍛冶の神様とか…?

こちらの石碑は登頂記念とかそういう感じのものらしいです。

低山だけあって、周囲の眺望はほとんどありません。

秋の山を楽しむばかりです。

遠くに姫神山が見えます。

これで終わりにするのはもったないので、もっと辺りを散策してみましょう。

とりあえず、登ってきた方とは逆に降ります。

闇雲に進んでいるわけじゃないですよ。

ちゃんとYAMAPで仕入れた地図を使っています。

この先に「新参大権現」というのを見つけたので、どんなものか気になって…。

こっちは笹薮エリアですね。

さっきまでは笹はなかったのに…。

なんだか、前方に岩が見えます。

おお~~っ!なんだかぱっくり割れた岩です。

珍しい。

ぱっくりと割れてその間もけっこう広がっていますね。

おまけに下はえぐれているので倒れそうな感じです。

しかし、落ちない…。

もしかして全部つながっているのかもしれませんね。

どうなっているんだろ?この石。

歩みを進めると、不自然に土の露出した跡が…。

もしや、クマか何か…??怖い(´・ω・`)

ケモノのうんちが大量に道に落ちていました。

ここは登山道ってだけでなくケモノ道でもあるようです。

熊かなあ…。こわいな。

少しずつなだらかに降りていきます。

秋の山です。眺望はありません。

前方にこんもりとした登り口が見えてきます。

こんもりとした丘ですね。

丘の上に出ました。

ちょっとだけ平らになっています。

あとは下りるのみ。

なんか、ここ山の一つじゃないの?と辺りを見回すと、何か書いてある板が見えました。

「殿ヶ武士山」と書いてあります。

標高とかは…、錆びて読めませんね。

不思議な名前です。なんだってこんな山の名前がついているのでしょう。

やはり、周囲に眺望はありません。

それにしても、この辺に「新山大権現」というのはどこにあるのでしょう?

それらしいものは全く見かけませんでしたが…。

よく探すと、祠らしきものを少し戻ったところで見つけました。

祠の横を見ると新しいですね。

なんと昭和49年とあります。

これが「新山大権現」で間違いないようです。

祠の前には朽ちかけたような梯子がありました。

一応、降りることもできます。

たぶん、材質の感じからして祠が作られたのと同じころに設置された梯子だと思われます。

全体像としてはこんな感じなのですが、何の変哲もないこの場所がどうして信仰の対象になっているのか、謎です。

そして、近くにこんな場所を発見しました。

ナニコレ??テーブルとイス???誰が設置したの???

しかもこれは各地の山の山頂にある奴???

なんでこんなものがここに???

しかもこれは杭にくぎ止めしてある…。

っていうか、コレ、実際にあったやつじゃなくて勝手に作ったものですね…。

確か六角牛山にあったものと違うし、どれも造りが一緒。

っていうことは、ここを作った人が何らかの目的でこれらを量産しているっていうこと。

なんのために、こんなことを???

謎が謎を呼びます。まさにミステリー!!

近くに岩の場所がありました。

この岩の上なら眺望が開けているのでしょうか?

う~ん、やっぱり駄目ですね。

ところが降りてみてビックリ!!!

超巨大な岩の一角だったのですね!

しかも、ここの掲示板には…

「九郎判官」ということは源義経。

推測するにここは源義経が立ち寄ったゆかりの場所だったのでしょう。

おそらくは平泉を落とされた後、義経が落ち延びたという「義経北行説」の伝説の一部と思われます。

そのルートは北上山中を伝い、遠野、宮古、八戸などにその足跡が残されていると言います。

詳しくはコチラへ→関連HP

ここはルートとは思えないのですが、その伝説の一部のようです。

「殿ヶ武士」という山の名もそこから取られたのでしょう。

そこから降りてくると、木が積まれた場所に出ました。

岩手県の広報のようです。

左手に行くと行き止まりのようですし、右手に進みます。

目指すは盛岡市門(かど)のリンゴ畑方面。蝶が森のあたりです。

いや~~歩きやすいですね。

このくらいならオフロードカーで十分来られそうです。

(あ~~ジムニー欲しいなあ…)

ブロックがありました。なんだか、堀みたいなところも。

妙に視界が開けてきましたよ。

おお!盛岡の街並みが見えます!!

こんなところで今日イチの展望がのぞめるとは!!!

あっちは紫波三山かな??少しは歩ける道がありそうですが、地図上はどこにも通じていない模様。

赤林山や箱が森じゃないですかね。

もっちは盛岡の街並みがみえますね。いや~~ゴチャゴチャしてますねえ。

で、歩いていきます。

ん?なんか右手に見える。

道路ですね。

門(かど)の近くに来たようです。

この辺は盛岡の果樹園エリアの一つ。

北上川に沿っての低山地帯がリンゴ畑として整備され、その辺を走る農道があったはずです。

どうやらその辺に来たようですね。

っつーわけで、リンゴ畑です。

手前のは電気柵です。

危ないです。

これは泥棒対策というより害獣対策でしょうね。

カモシカとかクマがこの辺は多いですから。

人里に降りてきたなあって感じがあります。

ちなみに、この辺は鑪山を挟んで反対側に来たというわけです。

リンゴがなっていますね。

美味しそうです。

木々の葉が黄色になっています。

秋ですね。

分かりづらいのでアップに。

この光景、結構いいですよね。

紫波三山が全景で見えるようになってきました。

眼下にはリンゴ畑が広がっています。

陽の光を受けてリンゴが甘くなります。

う~~ん、いい天気。

例えば、青森出身の人がこういう景色を見て、地元青森のリンゴ園を思い出して郷愁に駆られるんでしょうかね…?

見事なリンゴ、まさに収穫シーズンですね。

青空に向かって伸びるリンゴ!!

景色もよく最高のお散歩日和。

ああ、リンゴ畑エリアも終わり…(悲)道路に出るみたいです。

入口にこんなものが。

QRコードにアクセスすると、やっぱりさっきの解釈で間違いなさそうです。

ただ、もうこの案内板からけっこう遠いですけどね…。

ちょっと距離とかお知らせしてくれるともっと親切でしょうが。

私みたいに「歩きたくてたまらない」人ばかりじゃないと思うので…。

ここからちょっと道路エリアです。

目指すは「蝶が森」です。

たぶん、あの辺です。

左に進みます。

下っていきます。

リンゴ畑の向こうに盛岡の街並みと紫波三山が見えますね。

ある意味、絶景です。プチ絶景。

この辺、出発地で見た散策コースに入ったようです。

分かれ道に来ました。

帰りはここを登って帰る予定です。

今は下ります。

視界が開けます。なんて素晴らしい眺めでしょう。

目印のような大きな木を過ぎます。

階段が見えました。あれを上るのだと思われます。

右にある坂は自転車用のものでしょうか…。かなり危ない気がしますが…。

墓地があります。

いわゆる「ダンノハナ」ですね。

山の斜面に墓地を配する…、『遠野物語』にあるやつです。

坂はすぐに終わりです。

右手に行きます。

この辺が「蝶が森」のようです。

展望台があるみたいですね。

車で来られなくもないみたいです。

ただ、すっごく狭いですけどね。

アスファルトが敷いていたり、敷いていなかったり。

歩きますと、展望台らしきものが見えてきます。

白い建物です。

着きました。

「蝶が森」です。

標高はわずかに200mほど。

残念ですが、眺望は全くありません。

(じゃあ、「展望台」とか言わないでほしいなあ…(´・ω・`))

帰りますか。

先ほどの「ダンノハナ」のところまで戻ると、北上川を眺めることができました。

蝶が森よりこっちの方が展望が素晴らしい。

もと来た道を帰ります。

鑪山が見えます。

さて、道に出ましてここから、

まっすぐ山道に入ります。

分かりづらいですが、道があります。

だんだん広がって道が分かりやすくなります。

気を付けて進みましょう。

道には標識もあります。

けっこう、整地されています。

ん?階段?

ちゃんと階段まで作られていますね。

そして、まっすぐ登ります。

どうも、人工的な感じがすごいすると思ったら…

鉄塔への通用道のようです。

なるほど、合点がいきました。

この鉄塔の下を通って鑪山の向こう側に出るわけです。

鉄塔っていつみても大きいですね。

山登りを始めて、鉄塔を間近に見る機会が増えました。

やっぱり電力会社の通用路ですわ。

ともあれ、降りていきましょう。向こう側に出られるようです。

ここも強引に山を切り開いた跡ですね。

そんな山道を下ります。

なんとなく普通の山道になってきました。

さっき登ってきた道…???

木のトンネルです。

どうも、さっきと違うような…。

詳細は省きますが、この後、元の道に合流できました。

どうも里山だけあって、たくさんの道があるようです。

だから、ふもとから登るとき、いろんな道を適当に行っても鑪山の頂上までたどり着けそうな感じもします。

そんな鑪山でした。

ふもとに秋の風情をたくさん感じたいい散歩道でした。(*^▽^*)

おしまい。

【撮影日:2021/10/30】

7:25 出発

8:00 道標石

8:07 平 休憩

8:25 出発

8:30 山頂

8:50 出発

9:04 殿ヶ武士山頂(新参大権現)

9:26 出発

9:40 ビューポイント

10:20 蝶ヶ森山頂

11:09 帰着

まずは、「鑪山(たたらやま)というのがマイナーですし、どこにあるか説明したいと思います。

この地図でわかるように、盛岡市市街地から東の郊外にあります。

106号(旧道)は宮古へと続く道路で釜石など鉄鉱石を運ぶ途上にあります。

しかも近くには「梁川」という清流もあり、湧き水も豊富。

製鉄には水も重要。

そのためにここに製鉄所である「たたら場」があったものと思われます。

「鑪山」はそこから名づけられたものと推定されます。

というわけで、盛岡市内から走るとひときわ大きい山が見えてきます。

とはいえ、標高300mほどの低山。

登ってしまえば1時間もしないうちに登れてしまいます。

散歩にはもってこいの山と言えるでしょう。

さて、鑪山は里山なのですが、ちょっと登山口が分かりづらいです。

(106号の道路から「登山口」と示した案内板もありませんし…。)

ナビを利用される方は、

こちらの「鑪山公民館」や

「たたら山児童公園」を目指すとよろしいでしょう。

もしくは近くに「たたら山」というバス停があります。そのバス停の手前の橋を渡ります。

すると、こういう案内板を見つけることができます。

どうやら盛岡市の散策コースに指定されているようです。

ただ、この通りに歩くと「鑪山」の山頂にはいきません。

あくまで「付近の」散策コースです。

ちなみにスタートはあっちの道を行くそうです。

これが、地元の人に聞くと↑こっちの道でも「鑪山」には登れるらしいです。

里山ゆえ道がいっぱいあるようです。その辺も登ってみればわかると思います。

ちなみに、登山道の案内板もあります。

それが、コチラ!!!

↓ ↓ ↓

…う~~~ん、超、シンプルです。

っていうか、目印が「吉田正太郎氏宅」って民家ですかコレ?あと。送電線??なんなんですかこの地図?

…でも、まあ、イメージを裏付けるものとしてはいいのでしょう、これで…。

この案内板は先ほどの「鑪山公民館」の壁にあります。

この辺に車停めといて問題ないはずです、多分。

で、入り口こちらです。公民館のすぐ前です。

「川目石材店」の横を入っていきます。

入口に石碑あります。

しかし古すぎて、何が書いてあるかは読めません。

入るとびっくり。「え??路地?」って感じです。

ホントに登山道なんですかね…?

でも、案内板が出ています。

読めない…(´・ω・`)

まさに、住宅脇のザ・路地って感じの道を通っていきます。

こんな登山道、初めてです。

路地から登る山なんて相当に珍しいと思います。

柿がなっていますね、秋ですね。

清水が流れています。

ちょっとした沢ですね。

どうも、山から水が沸いて出ているようです。

水源が豊かなようですね、この山は。

たよりない案内を頼りに歩みを進めます。

なんか畑のあぜ道みたいなところを通るんですね…。

畑の向こう側を見やれば、工業団地。

たしか印刷工場や、製麺所、酒造会社などがありました。

一部だけ、草が刈りこまれています。

石碑がありました。

大事なものらしいですが、判別不可能です。

しかし、先ほどの入り口といい、やはり石碑があるということはそれなりの歴史を感じさせます。

ちなみに、向こう側の山を越えていくと、盛岡競馬場や動物公園がある方面です。

え??この道、民家に通じていません??

もろ、民家の納屋じゃないですか…。

これが「吉田勝太郎氏宅」ってやつですか…。

よかった、脇道があります。民家の中は通らなくてよいようです。

でも、民家のすぐ裏を通るんだ…。

この家の人、登山客が来るたびに気が気じゃないだろうなあ…。

(ちなみに、ここまで通るときも民家の脇を通ってきているのでけっこう気を遣っています。熊鈴付けていません。)

これで、ようやく、みんか地帯を抜けたかもしれない…。

朝もやがすごいな…。

ただの霧じゃなさそうです。

ふと見ると、工業団地の方から黙々と煙が上がっています。

化学的な煙というわけではなく、むしろ湯気っぽい無臭の煙です。

多分製麺会社とか酒造会社の湯気なのでしょう。朝から稼働しているのですね。

お疲れ様です。

あっちがまさに現代の「たたら場」です。

おかげでコッチは幻想的でいい感じです。

早朝の山登りって最高ですね!

ただ、朝露がすごいですから、登る場合にはカッパかスパッツが必須です。

写真ではあまりわからないと思いますが、足元の草はけっこうビチョビチョです。

ともあれ、進みます。

ようやく山っぽいところに来ました。

白いかぎ型のものは送電線の表示ですね。

ようやく、山エリアです。

コレもなんかの表示の跡ですかね???

ちょっとだけ、沢があります。

進みます。いったん下るようです。

なぜか、こっちの表示は劣化していないという…なんででしょう??

山エリアかと思ったら、隣は畑でした。ネットが見えます。

朝ですから、まだ森の中は若干暗いです。

(実際は写真よりもだいぶ暗いです)

とはいえ人の踏み跡もしっかりついているし、迷うことはありません。

ピンクのリボンもあります。

これは白いリボンかな?

踏み跡も比較的新しそうです。

意外に、この表示、頻繁に出てきます。

真四角な石です。何らかの加工の跡かもしれません。

この辺はまだふもとでスギが多いです。

植林されたのかもしれません。

スギがよく育っています。

広い場所もあり、案内板もあり、登りやすい山です。

しかし、だんだん…

道が急になってきました。

けっこうな、坂です。これは。

まあ、このくらいの坂を登らなくちゃ、山登りという感じがしませんね(*^▽^*)

登山道の真ん中に大きな石が!!!( ゚Д゚)

特に理由はありませんが、これを「道標石」(みちしるべいし)と名付けることにします。

登りはきついままです。

キノコ生えてました。

秋ですね~。

まあ、食べませんけど。

坂ももうすぐ終わりそうな感じがします。

秋の山ですね~~葉っぱが黄色いです。

視界が黄色くなってきます。

急坂の終わりが見えてきた感じです。

終わったみたいですよ。

この案内板が目印です。ここ以降、尾根道でなだらかになります。

この辺を「平」(たいら)と名付けます。

落ち葉がすごいです。

秋ですねえ…(しみじみ)(*´▽`*)

のんびりゆっくり秋の山を歩きます。

また少し、急なところが出てきました。

こういうところが山頂の近くです。

登りきると、

三角票がありました。

お、祠があります。

山頂ですね。やったーー!!あっと言う間でした。

この祠は何を祀っているのでしょう?

やっぱり鍛冶の神様とか…?

こちらの石碑は登頂記念とかそういう感じのものらしいです。

低山だけあって、周囲の眺望はほとんどありません。

秋の山を楽しむばかりです。

遠くに姫神山が見えます。

これで終わりにするのはもったないので、もっと辺りを散策してみましょう。

とりあえず、登ってきた方とは逆に降ります。

闇雲に進んでいるわけじゃないですよ。

ちゃんとYAMAPで仕入れた地図を使っています。

この先に「新参大権現」というのを見つけたので、どんなものか気になって…。

こっちは笹薮エリアですね。

さっきまでは笹はなかったのに…。

なんだか、前方に岩が見えます。

おお~~っ!なんだかぱっくり割れた岩です。

珍しい。

ぱっくりと割れてその間もけっこう広がっていますね。

おまけに下はえぐれているので倒れそうな感じです。

しかし、落ちない…。

もしかして全部つながっているのかもしれませんね。

どうなっているんだろ?この石。

歩みを進めると、不自然に土の露出した跡が…。

もしや、クマか何か…??怖い(´・ω・`)

ケモノのうんちが大量に道に落ちていました。

ここは登山道ってだけでなくケモノ道でもあるようです。

熊かなあ…。こわいな。

少しずつなだらかに降りていきます。

秋の山です。眺望はありません。

前方にこんもりとした登り口が見えてきます。

こんもりとした丘ですね。

丘の上に出ました。

ちょっとだけ平らになっています。

あとは下りるのみ。

なんか、ここ山の一つじゃないの?と辺りを見回すと、何か書いてある板が見えました。

「殿ヶ武士山」と書いてあります。

標高とかは…、錆びて読めませんね。

不思議な名前です。なんだってこんな山の名前がついているのでしょう。

やはり、周囲に眺望はありません。

それにしても、この辺に「新山大権現」というのはどこにあるのでしょう?

それらしいものは全く見かけませんでしたが…。

よく探すと、祠らしきものを少し戻ったところで見つけました。

祠の横を見ると新しいですね。

なんと昭和49年とあります。

これが「新山大権現」で間違いないようです。

祠の前には朽ちかけたような梯子がありました。

一応、降りることもできます。

たぶん、材質の感じからして祠が作られたのと同じころに設置された梯子だと思われます。

全体像としてはこんな感じなのですが、何の変哲もないこの場所がどうして信仰の対象になっているのか、謎です。

そして、近くにこんな場所を発見しました。

ナニコレ??テーブルとイス???誰が設置したの???

しかもこれは各地の山の山頂にある奴???

なんでこんなものがここに???

しかもこれは杭にくぎ止めしてある…。

っていうか、コレ、実際にあったやつじゃなくて勝手に作ったものですね…。

確か六角牛山にあったものと違うし、どれも造りが一緒。

っていうことは、ここを作った人が何らかの目的でこれらを量産しているっていうこと。

なんのために、こんなことを???

謎が謎を呼びます。まさにミステリー!!

近くに岩の場所がありました。

この岩の上なら眺望が開けているのでしょうか?

う~ん、やっぱり駄目ですね。

ところが降りてみてビックリ!!!

超巨大な岩の一角だったのですね!

しかも、ここの掲示板には…

「九郎判官」ということは源義経。

推測するにここは源義経が立ち寄ったゆかりの場所だったのでしょう。

おそらくは平泉を落とされた後、義経が落ち延びたという「義経北行説」の伝説の一部と思われます。

そのルートは北上山中を伝い、遠野、宮古、八戸などにその足跡が残されていると言います。

詳しくはコチラへ→関連HP

ここはルートとは思えないのですが、その伝説の一部のようです。

「殿ヶ武士」という山の名もそこから取られたのでしょう。

そこから降りてくると、木が積まれた場所に出ました。

岩手県の広報のようです。

左手に行くと行き止まりのようですし、右手に進みます。

目指すは盛岡市門(かど)のリンゴ畑方面。蝶が森のあたりです。

いや~~歩きやすいですね。

このくらいならオフロードカーで十分来られそうです。

(あ~~ジムニー欲しいなあ…)

ブロックがありました。なんだか、堀みたいなところも。

妙に視界が開けてきましたよ。

おお!盛岡の街並みが見えます!!

こんなところで今日イチの展望がのぞめるとは!!!

あっちは紫波三山かな??少しは歩ける道がありそうですが、地図上はどこにも通じていない模様。

赤林山や箱が森じゃないですかね。

もっちは盛岡の街並みがみえますね。いや~~ゴチャゴチャしてますねえ。

で、歩いていきます。

ん?なんか右手に見える。

道路ですね。

門(かど)の近くに来たようです。

この辺は盛岡の果樹園エリアの一つ。

北上川に沿っての低山地帯がリンゴ畑として整備され、その辺を走る農道があったはずです。

どうやらその辺に来たようですね。

っつーわけで、リンゴ畑です。

手前のは電気柵です。

危ないです。

これは泥棒対策というより害獣対策でしょうね。

カモシカとかクマがこの辺は多いですから。

人里に降りてきたなあって感じがあります。

ちなみに、この辺は鑪山を挟んで反対側に来たというわけです。

リンゴがなっていますね。

美味しそうです。

木々の葉が黄色になっています。

秋ですね。

分かりづらいのでアップに。

この光景、結構いいですよね。

紫波三山が全景で見えるようになってきました。

眼下にはリンゴ畑が広がっています。

陽の光を受けてリンゴが甘くなります。

う~~ん、いい天気。

例えば、青森出身の人がこういう景色を見て、地元青森のリンゴ園を思い出して郷愁に駆られるんでしょうかね…?

見事なリンゴ、まさに収穫シーズンですね。

青空に向かって伸びるリンゴ!!

景色もよく最高のお散歩日和。

ああ、リンゴ畑エリアも終わり…(悲)道路に出るみたいです。

入口にこんなものが。

QRコードにアクセスすると、やっぱりさっきの解釈で間違いなさそうです。

ただ、もうこの案内板からけっこう遠いですけどね…。

ちょっと距離とかお知らせしてくれるともっと親切でしょうが。

私みたいに「歩きたくてたまらない」人ばかりじゃないと思うので…。

ここからちょっと道路エリアです。

目指すは「蝶が森」です。

たぶん、あの辺です。

左に進みます。

下っていきます。

リンゴ畑の向こうに盛岡の街並みと紫波三山が見えますね。

ある意味、絶景です。プチ絶景。

この辺、出発地で見た散策コースに入ったようです。

分かれ道に来ました。

帰りはここを登って帰る予定です。

今は下ります。

視界が開けます。なんて素晴らしい眺めでしょう。

目印のような大きな木を過ぎます。

階段が見えました。あれを上るのだと思われます。

右にある坂は自転車用のものでしょうか…。かなり危ない気がしますが…。

墓地があります。

いわゆる「ダンノハナ」ですね。

山の斜面に墓地を配する…、『遠野物語』にあるやつです。

坂はすぐに終わりです。

右手に行きます。

この辺が「蝶が森」のようです。

展望台があるみたいですね。

車で来られなくもないみたいです。

ただ、すっごく狭いですけどね。

アスファルトが敷いていたり、敷いていなかったり。

歩きますと、展望台らしきものが見えてきます。

白い建物です。

着きました。

「蝶が森」です。

標高はわずかに200mほど。

残念ですが、眺望は全くありません。

(じゃあ、「展望台」とか言わないでほしいなあ…(´・ω・`))

帰りますか。

先ほどの「ダンノハナ」のところまで戻ると、北上川を眺めることができました。

蝶が森よりこっちの方が展望が素晴らしい。

もと来た道を帰ります。

鑪山が見えます。

さて、道に出ましてここから、

まっすぐ山道に入ります。

分かりづらいですが、道があります。

だんだん広がって道が分かりやすくなります。

気を付けて進みましょう。

道には標識もあります。

けっこう、整地されています。

ん?階段?

ちゃんと階段まで作られていますね。

そして、まっすぐ登ります。

どうも、人工的な感じがすごいすると思ったら…

鉄塔への通用道のようです。

なるほど、合点がいきました。

この鉄塔の下を通って鑪山の向こう側に出るわけです。

鉄塔っていつみても大きいですね。

山登りを始めて、鉄塔を間近に見る機会が増えました。

やっぱり電力会社の通用路ですわ。

ともあれ、降りていきましょう。向こう側に出られるようです。

ここも強引に山を切り開いた跡ですね。

そんな山道を下ります。

なんとなく普通の山道になってきました。

さっき登ってきた道…???

木のトンネルです。

どうも、さっきと違うような…。

詳細は省きますが、この後、元の道に合流できました。

どうも里山だけあって、たくさんの道があるようです。

だから、ふもとから登るとき、いろんな道を適当に行っても鑪山の頂上までたどり着けそうな感じもします。

そんな鑪山でした。

ふもとに秋の風情をたくさん感じたいい散歩道でした。(*^▽^*)

おしまい。

【撮影日:2021/10/30】

ハイキングとかウォーキングしたいので、行ってみたいと思います