【本日の山行】

7:04 出発

7:11 林道分岐

7:31 6合目 休憩

7:42 出発

7:48 7合目

7:48 8合目

8:03 9合目

8:11 南峰 山頂到着 休憩

8:30 出発

8:33 分岐

8:45 北峰 山頂到着 休憩

9:05 出発

9:50 到着

桜咲く季節です。

盛岡では桜の終わりかけているところもありますが、けっこう山間部ではまだ咲いています。

土筆も蒲公英も。

もうすぐこどもの日です。

さて、田瀬湖は人工のダム湖。

水没した村もありますが、山間の、本当に山の中のダムです。

吊り橋もあります。珍しい。

「白金橋」というらしいですね。

山肌に橋脚があり、頑丈なワイヤーでつるされています。

早速わたってみましょう。

頑丈で安全そうです。

左手。遠くに山が見えます。

水没した村の施設でしょうか。

右手。水量は少ないように感じます。

雪解けはとっくに終わったのでしょうか。

ワイヤーが何本も束ねられています。

空中散歩は5分もしないで終了。

向こう岸に来ました。

あとは歩道が続きます。

地図で見るとキャンプ場とかに続くみたいです。

田瀬湖の周囲を走っていると何か見えてきました。

阿部貞任伝説の跡地です。

「隠れ岩」ですって。

(後方の大岩のことらしいです。)

阿部貞任は平安時代末期、東北の大乱であった前九年の役のころの人物です。

本拠地であった岩手には各地に伝説が残ります。

あんな大岩の近くで隠れ住んでいたなんてなあ…。

田瀬湖の周囲は車一台分しか通れない細道です。

奥まで行くと、ボート場があるのですが、その手前に小さな神社があります。

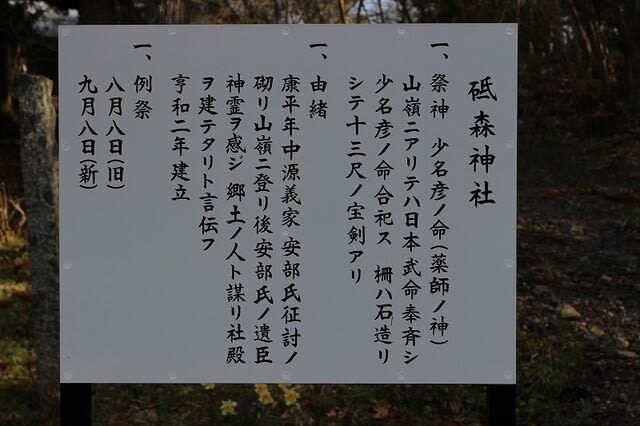

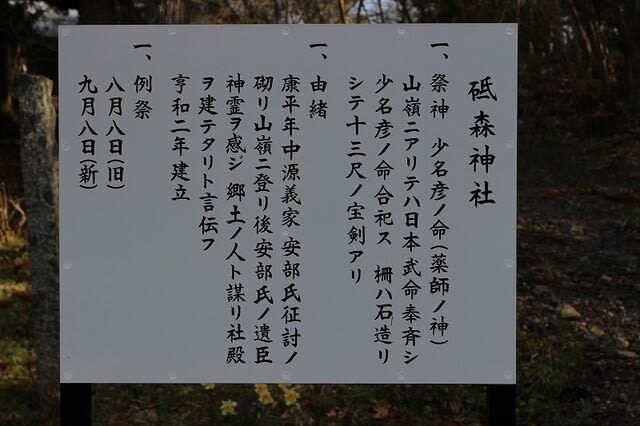

これが「砥森神社」です。

簡単に由来が書いてあります。

本来はこの神社から登山道が伸びていたらしいです。

地図上はそのように読み取れますが、現在ではちょっと見つけるのが難しいです。

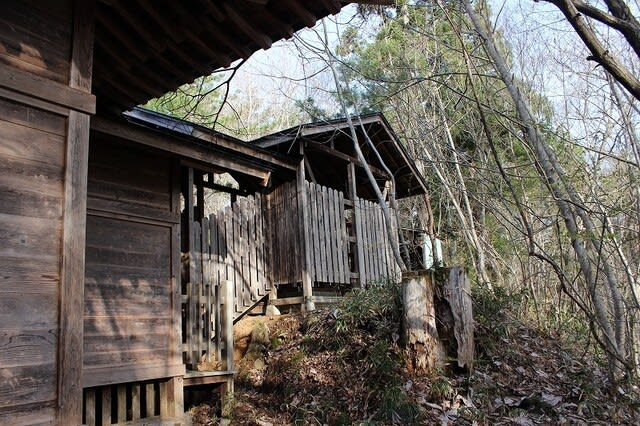

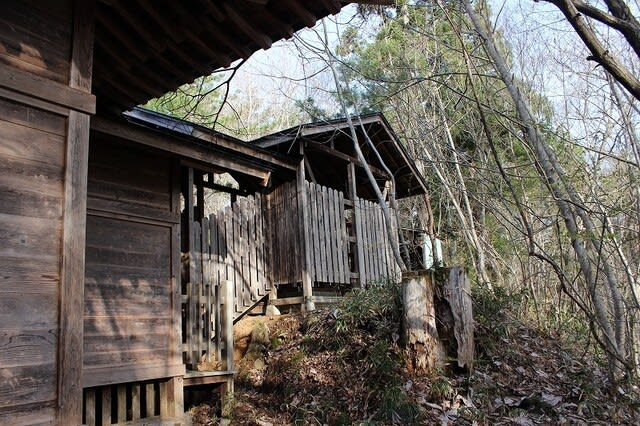

神社の佇まいは歴史を感じさせます。

ちなみに、この周辺には人家が一軒しか見当たりませんでしたから、おそらくその一軒がここを管理しているものと思われます。

草ぼうぼうになっているわけでもなく、わりと管理されている感じがあります。

石碑もありますし、

社殿もあります。

社殿横の石碑群です。

多分に修験道の影響がみられます。

社殿の扁額です。きれいです。

社殿には拝殿と本殿がちゃんとあります。

超山奥の神社にしては本当にちゃんとしています。

シンプルですが、信仰が厚いのでしょうね。

さて、登山道ですが、先ほどの神社からもっと手前に戻ったところにあります。

駐車スペースもかなりありますので、見失わないと思います。

何より、看板もありますしね。

看板です。

所要時間は1時間ほど。由緒ある山のようです。

南峰と北峰があるらしいですが、「道はない」とされています。

別の登山アプリ地図ではあるように書かれていますが、どうなんでしょう?

早速登ってみます。

たぶん、林道ですね。コレ。途中で車と行き交いました。

5分程度で登山道の分岐に遭います。

左手に行けば、たぶん、これが先ほどの「砥森神社」に行く道なのです。

……行けなくもなさそうな気もしますが…。

コースにロープが張られているのが若干気になりますが、まずは行きます。

フツーの山道ですね。

っていうか、林道っぽいです。車一台分くらいは通れそう。

???なにやら見えてきました。

これはもしや、太陽光パネルの骨組み???

なんでこんなところに…?

ふと見ると、バイクが転がっています。

もしや、誰かの敷地?

ここはもとは畑か何かで、太陽光発電のパネルに土地を転用しようとした跡なのかな?

どうも、途中で、工事が放棄されたようにも見えます。

と、いうことは近くに民家があるはず…。

やっぱり!

家らしきものを発見しました。

どうも、空き家のようです。まったく人の気配がしませんね。

それにしても、ここが玄関?

ちょっと上から見てみましょう。

なんだか、よくわかりませんが…、

とにかく、人のいない空き地だというのは間違いなさそうです。

多分、こんな山のふもとにある辺鄙な土地なので誰も後継ぎがいなくて空き家になったのでしょう。

たぶん、持ち主が無くなる前に太陽光発電の話を業者から持ち掛けられ、その建設が始まった矢先に土地の持ち主が亡くなり、遺族がその契約の無謀さに気づいてストップをかけて、そのまま放置…、みたいなシナリオが思い浮かびます。

この空き家自体は倒壊もしていませんし、持ち主が亡くなったのはそんなに昔のことではないように感じます。

しかも、この辺、電線が一本も見当たりません。多分、この家には電気が引かれていない…気がします。

(もしくは死後、電線が撤去されたか、です)

そんなところに発電システムとか無意味になり、建設自体がとん挫したのだと思われます。

しかし、こんなところに人が住んでいたなんて…。林道からさらに奥ですよ…。

車でかろうじて行けるとはいえ、本当に…奥地の奥地。超秘境です。

どんな暮らしをしていたんでしょうね、ここの家主は…。

さて、山登りを再開します。

この空き家に沿った林道はこの先は立ち入り禁止になっており、左側が登山道になっています。

ここから普通の山道です。

ただ、ピンクテープも豊富ですし、看板も多いのでそうそう迷う道でもありません。

沢の跡っぽいところに瓶が落ちていました。

たぶん、空き家の家のものと思われます。

沢の水で飲み物でも冷やしていたのでしょうか。

まだ山は枯れ木が多く、まるで冬のようです。

とはいえ、虫が少なく快適なことも確か。

この季節の山登りもいいもんです。

っていうか、けっこう道が広い気がします。

途中、何度も林道と交差するので、昔はここは里山でけっこう使われていた山なのかもしれません。

案内表示が多いのはとても助かります。

踏み跡が多いのも助かります。

けっこう登山者は多いのかもしれません。

早くも6合目です。

丸太が座りやすくてありがたいです。

ここから少し傾斜が急になっていきます。

怪しい林道に迷い込まないように、

登山道を確認しながら進みます。

動物の糞を発見しました。カモシカかもしれません。

登山道もときには獣道となることもあります。

急峻な道が続きます。

すこしだけ、春の芽吹きも感じられます。

一応、晴れの予報だったのですが、あまり日差しの恩恵を受けません…。残念。

7合目まで来ました。

道はどんどん急峻です。

花が少しは咲いています。

大きな岩が露出しています。

看板が充実しているのは本当にありがたいです。

しかし、なんでこんなにあるんでしょう…?

管理組合でもあるのかな…?そのわりにあの麓の民家は一体…?

見上げると、急峻。大岩が増えてきました。

たいがいの霊山ってそんな感じです。

8合目。坂がきついです。

ロープはありがたい。

(本来は下りで使うものです)

まだまだ続くようですね。

こいつあ、面白い。

と、思ったら、なだらかになってきました。

地図で見ると、もうすぐ山頂のようです。

南峰の山頂近くで少しなだらかなエリアになる。地図通りです。

9合目まで来ました。

最後の登りです。

ゴツゴツした薄い石が増えてきました。特徴的ですね。

振り返ると田瀬湖が見えます。

ずいぶんと大きな倒木です。

何やら、発見しました。

ここが「北峰」への分岐点のようです。

麓の看板では「道がない」とされていますが、開発されたんですね、きっと。

ありがたい。

まあ、まずは「南峰」を片づけておきましょう。

しかし、最後がけっこう鬼ですね。

なにやら見えてきました。

もう一息ですかね。

石垣??っぽいものが見えてきました。

登っていくと、

石で囲われたエリアと、

(焚火の跡が見えますね)

山頂です!!!

北の方を眺めると、早池峰山が見えます。

ふもとに山里が見えます。どの辺なのでしょう。

さて、この山頂の剣ですが、

独鈷の剣ですね。修験道の影響で、霊山とされる山には多いモニュメントです。

いったいどういう意味合いがあるのかよく知らないのですが、

山頂にこのようなものを設置するだけの信仰心があるということの証明なのでしょう。

昔の人は面白いことを考えたものです。

西の方角には田瀬湖が見えます。

遠くの山々は

たぶん、焼石連邦です。

雪がすごいですね。

まるで手水鉢のような石です。

実に面白い。

さて、少し休んだら、先ほどの分岐から「北峰」に向かってみます。

ピンクテープもあり、迷わずに行けそうです。

けっこう、なだらかというか、林道っぽい。

この道って昔から開発されていたんじゃないですかね。

谷のようなところに出ました。

地図上は北峰と南峰の合間の部分です。

ここから少し登りになります。

とはいえ、けっこう緩やか。

とぼとぼ歩いていると、

もう、山頂に着きました。

三角点です。

う~ん、あんまり達成感がないなあ…。

南峰の方が厳しい登りを終えての山頂、という感じで達成感ありましたね。

しかも眺望もよかったし。

登頂の順番は逆がよかったような気がします。

とはいえ、横になって休みます。

空は奇麗ですし。

まだ、葉は出ていませんね。

冬みたい。やっぱり。

でも、よく見ると、若葉は芽吹いているわけです。

帰りますかね。

帰り道できれいなカタクリを見つけました。

やっぱり春は来ているのです。

そして帰り道。

どこかで儚く咲く山桜がハラハラと花びらを舞わせていました。

写真ではほとんどわからないですね。

地面に落ちた花びらなら、わかりますかね?

駐車場の近くまで来ました。今日の山行もおしまいです。

以上、伝説と世俗に彩られた不思議な山――砥森山からでした!

(*^▽^*)

【撮影日:2022/04/24】

7:04 出発

7:11 林道分岐

7:31 6合目 休憩

7:42 出発

7:48 7合目

7:48 8合目

8:03 9合目

8:11 南峰 山頂到着 休憩

8:30 出発

8:33 分岐

8:45 北峰 山頂到着 休憩

9:05 出発

9:50 到着

桜咲く季節です。

盛岡では桜の終わりかけているところもありますが、けっこう山間部ではまだ咲いています。

土筆も蒲公英も。

もうすぐこどもの日です。

さて、田瀬湖は人工のダム湖。

水没した村もありますが、山間の、本当に山の中のダムです。

吊り橋もあります。珍しい。

「白金橋」というらしいですね。

山肌に橋脚があり、頑丈なワイヤーでつるされています。

早速わたってみましょう。

頑丈で安全そうです。

左手。遠くに山が見えます。

水没した村の施設でしょうか。

右手。水量は少ないように感じます。

雪解けはとっくに終わったのでしょうか。

ワイヤーが何本も束ねられています。

空中散歩は5分もしないで終了。

向こう岸に来ました。

あとは歩道が続きます。

地図で見るとキャンプ場とかに続くみたいです。

田瀬湖の周囲を走っていると何か見えてきました。

阿部貞任伝説の跡地です。

「隠れ岩」ですって。

(後方の大岩のことらしいです。)

阿部貞任は平安時代末期、東北の大乱であった前九年の役のころの人物です。

本拠地であった岩手には各地に伝説が残ります。

あんな大岩の近くで隠れ住んでいたなんてなあ…。

田瀬湖の周囲は車一台分しか通れない細道です。

奥まで行くと、ボート場があるのですが、その手前に小さな神社があります。

これが「砥森神社」です。

簡単に由来が書いてあります。

本来はこの神社から登山道が伸びていたらしいです。

地図上はそのように読み取れますが、現在ではちょっと見つけるのが難しいです。

神社の佇まいは歴史を感じさせます。

ちなみに、この周辺には人家が一軒しか見当たりませんでしたから、おそらくその一軒がここを管理しているものと思われます。

草ぼうぼうになっているわけでもなく、わりと管理されている感じがあります。

石碑もありますし、

社殿もあります。

社殿横の石碑群です。

多分に修験道の影響がみられます。

社殿の扁額です。きれいです。

社殿には拝殿と本殿がちゃんとあります。

超山奥の神社にしては本当にちゃんとしています。

シンプルですが、信仰が厚いのでしょうね。

さて、登山道ですが、先ほどの神社からもっと手前に戻ったところにあります。

駐車スペースもかなりありますので、見失わないと思います。

何より、看板もありますしね。

看板です。

所要時間は1時間ほど。由緒ある山のようです。

南峰と北峰があるらしいですが、「道はない」とされています。

別の登山アプリ地図ではあるように書かれていますが、どうなんでしょう?

早速登ってみます。

たぶん、林道ですね。コレ。途中で車と行き交いました。

5分程度で登山道の分岐に遭います。

左手に行けば、たぶん、これが先ほどの「砥森神社」に行く道なのです。

……行けなくもなさそうな気もしますが…。

コースにロープが張られているのが若干気になりますが、まずは行きます。

フツーの山道ですね。

っていうか、林道っぽいです。車一台分くらいは通れそう。

???なにやら見えてきました。

これはもしや、太陽光パネルの骨組み???

なんでこんなところに…?

ふと見ると、バイクが転がっています。

もしや、誰かの敷地?

ここはもとは畑か何かで、太陽光発電のパネルに土地を転用しようとした跡なのかな?

どうも、途中で、工事が放棄されたようにも見えます。

と、いうことは近くに民家があるはず…。

やっぱり!

家らしきものを発見しました。

どうも、空き家のようです。まったく人の気配がしませんね。

それにしても、ここが玄関?

ちょっと上から見てみましょう。

なんだか、よくわかりませんが…、

とにかく、人のいない空き地だというのは間違いなさそうです。

多分、こんな山のふもとにある辺鄙な土地なので誰も後継ぎがいなくて空き家になったのでしょう。

たぶん、持ち主が無くなる前に太陽光発電の話を業者から持ち掛けられ、その建設が始まった矢先に土地の持ち主が亡くなり、遺族がその契約の無謀さに気づいてストップをかけて、そのまま放置…、みたいなシナリオが思い浮かびます。

この空き家自体は倒壊もしていませんし、持ち主が亡くなったのはそんなに昔のことではないように感じます。

しかも、この辺、電線が一本も見当たりません。多分、この家には電気が引かれていない…気がします。

(もしくは死後、電線が撤去されたか、です)

そんなところに発電システムとか無意味になり、建設自体がとん挫したのだと思われます。

しかし、こんなところに人が住んでいたなんて…。林道からさらに奥ですよ…。

車でかろうじて行けるとはいえ、本当に…奥地の奥地。超秘境です。

どんな暮らしをしていたんでしょうね、ここの家主は…。

さて、山登りを再開します。

この空き家に沿った林道はこの先は立ち入り禁止になっており、左側が登山道になっています。

ここから普通の山道です。

ただ、ピンクテープも豊富ですし、看板も多いのでそうそう迷う道でもありません。

沢の跡っぽいところに瓶が落ちていました。

たぶん、空き家の家のものと思われます。

沢の水で飲み物でも冷やしていたのでしょうか。

まだ山は枯れ木が多く、まるで冬のようです。

とはいえ、虫が少なく快適なことも確か。

この季節の山登りもいいもんです。

っていうか、けっこう道が広い気がします。

途中、何度も林道と交差するので、昔はここは里山でけっこう使われていた山なのかもしれません。

案内表示が多いのはとても助かります。

踏み跡が多いのも助かります。

けっこう登山者は多いのかもしれません。

早くも6合目です。

丸太が座りやすくてありがたいです。

ここから少し傾斜が急になっていきます。

怪しい林道に迷い込まないように、

登山道を確認しながら進みます。

動物の糞を発見しました。カモシカかもしれません。

登山道もときには獣道となることもあります。

急峻な道が続きます。

すこしだけ、春の芽吹きも感じられます。

一応、晴れの予報だったのですが、あまり日差しの恩恵を受けません…。残念。

7合目まで来ました。

道はどんどん急峻です。

花が少しは咲いています。

大きな岩が露出しています。

看板が充実しているのは本当にありがたいです。

しかし、なんでこんなにあるんでしょう…?

管理組合でもあるのかな…?そのわりにあの麓の民家は一体…?

見上げると、急峻。大岩が増えてきました。

たいがいの霊山ってそんな感じです。

8合目。坂がきついです。

ロープはありがたい。

(本来は下りで使うものです)

まだまだ続くようですね。

こいつあ、面白い。

と、思ったら、なだらかになってきました。

地図で見ると、もうすぐ山頂のようです。

南峰の山頂近くで少しなだらかなエリアになる。地図通りです。

9合目まで来ました。

最後の登りです。

ゴツゴツした薄い石が増えてきました。特徴的ですね。

振り返ると田瀬湖が見えます。

ずいぶんと大きな倒木です。

何やら、発見しました。

ここが「北峰」への分岐点のようです。

麓の看板では「道がない」とされていますが、開発されたんですね、きっと。

ありがたい。

まあ、まずは「南峰」を片づけておきましょう。

しかし、最後がけっこう鬼ですね。

なにやら見えてきました。

もう一息ですかね。

石垣??っぽいものが見えてきました。

登っていくと、

石で囲われたエリアと、

(焚火の跡が見えますね)

山頂です!!!

北の方を眺めると、早池峰山が見えます。

ふもとに山里が見えます。どの辺なのでしょう。

さて、この山頂の剣ですが、

独鈷の剣ですね。修験道の影響で、霊山とされる山には多いモニュメントです。

いったいどういう意味合いがあるのかよく知らないのですが、

山頂にこのようなものを設置するだけの信仰心があるということの証明なのでしょう。

昔の人は面白いことを考えたものです。

西の方角には田瀬湖が見えます。

遠くの山々は

たぶん、焼石連邦です。

雪がすごいですね。

まるで手水鉢のような石です。

実に面白い。

さて、少し休んだら、先ほどの分岐から「北峰」に向かってみます。

ピンクテープもあり、迷わずに行けそうです。

けっこう、なだらかというか、林道っぽい。

この道って昔から開発されていたんじゃないですかね。

谷のようなところに出ました。

地図上は北峰と南峰の合間の部分です。

ここから少し登りになります。

とはいえ、けっこう緩やか。

とぼとぼ歩いていると、

もう、山頂に着きました。

三角点です。

う~ん、あんまり達成感がないなあ…。

南峰の方が厳しい登りを終えての山頂、という感じで達成感ありましたね。

しかも眺望もよかったし。

登頂の順番は逆がよかったような気がします。

とはいえ、横になって休みます。

空は奇麗ですし。

まだ、葉は出ていませんね。

冬みたい。やっぱり。

でも、よく見ると、若葉は芽吹いているわけです。

帰りますかね。

帰り道できれいなカタクリを見つけました。

やっぱり春は来ているのです。

そして帰り道。

どこかで儚く咲く山桜がハラハラと花びらを舞わせていました。

写真ではほとんどわからないですね。

地面に落ちた花びらなら、わかりますかね?

駐車場の近くまで来ました。今日の山行もおしまいです。

以上、伝説と世俗に彩られた不思議な山――砥森山からでした!

(*^▽^*)

【撮影日:2022/04/24】

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます