さてさて、本日は構造の授業です。

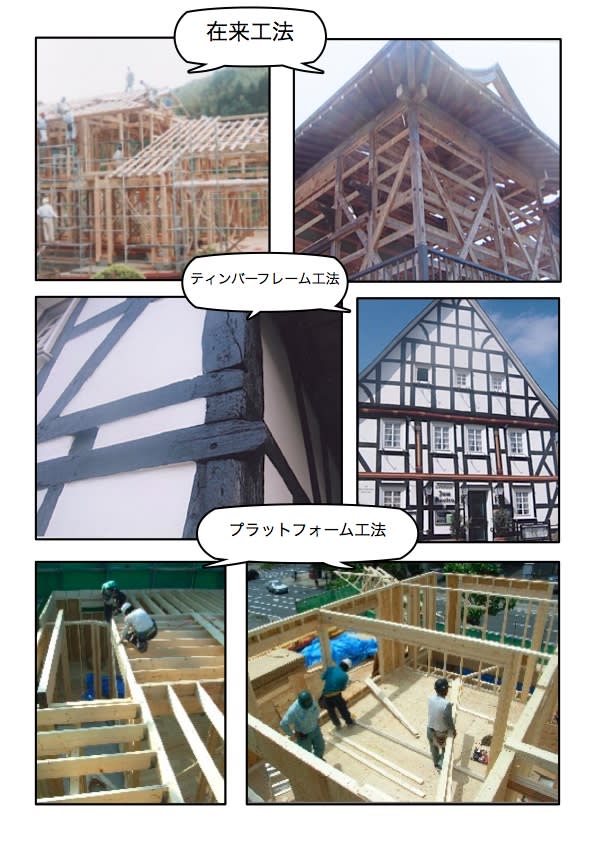

日本の建築様式に在来工法もしくは軸組み工法というものがあります。

これは読んで字の如く古来より在った建築方法の中で最も多く使われていた工法

ということです。

当然「大工の学校」ではこの工法の勉強を中心におこなっているわけです。

同時に日本の家には最も適した建築方法だということも間違いないと思います。

ちなみにヨーロッパでは、ティンバーフレーム工法といった、日本の軸組みによく似た工法で家を建てる地方も結構あるんですよ。

僕もさすがにこの工法は詳しくないな~リンク先をチェックしてみてね。

在来工法に対して枠組み壁工法というものがあります。

ちなみにツーバイフォー住宅とかアメリカなどで言っても通じません和製英語ですよね!?

あちらでは

「プラットフォーム工法」というのが正しいのです。

これは、一般的な材料で言うと、2’×4’(38mm×89mm)のスタッド(間柱)と12mm厚の構造用合板で、パネルを作りそれを起し立てていくというやり方です。

よく2インチ(50.8mm)×4インチ(111.6mm)の材料だからツーバイフォーといいますが、上記の2’×4’の材料とは違うのが判りますよね?

じゃあなぜ、ツーバイフォーというのか?それは、2インチ×4インチの材料を製材して、出来上がる材料が2’×4’(38mm×89mm)なんですね。 意外と建築士の問題でよく出るので、要チェックね。

他にも木を横で互い違いに組む、欧米ではログハウス、日本では校倉造りという

丸太組み工法もあります。

(普通の校倉作りの家には足は生えてません・・・)

在来工法の利点に、材料を少なく出来て、地震などの力をうまく分散して、逃がしてやるという考えなのです。

材料が少なくて済むという事は、環境に与える影響も少なく、効率的な工法と言えます。

柱を建て、木に穴を穿って差し込む縄文時代の遺跡が見つかっていて、日本人の自然を大切にする気持ちと、創意工夫を弛まない勤勉さ、そして持ち前の器用さから生まれたものかもしれません。

窓などの開口部も大きく取る事が出来ます、壁で支える事が基本のプラットフォーム工法ではこうは行きません。

在来工法自体も時代の流れで変化していってます、古くは、地面に穴を掘り、石を敷きその上に直接柱を載せ、足固めを行っていたものが、基礎が出来て、土台が誕生しました。

今ではプレカットなどの機械化が進み、火打ちを入れなかったり、丸太梁を入れなかったりして、進化というよりも退化というか、手抜きと言っても良いかもしれません。

この辺も日本人の心の変化に似ているのかな~

在来工法は地震に弱いと言ういいかたをしますが、あれは高度経済成長期にめちゃくちゃ手抜きで作られた家が壊れ、それを新興のハウスメーカーがコマーシャルで流したに過ぎません。

先日行った世界最高の販売台数を誇る自動車メーカー系の住宅を見に行きました。

なんと、殆どの工程を愛知県にある工場で作って来て置くだけという事です、車輪の無い大きな自動車みたいな感じで家を造るような考えみたいですね

住宅メーカー最低の営業力を得意の”カイゼン”で改善してきたら、それは恐ろしい事になりそうです。

みんなで負けないようにしましょうね。

やっぱり気候風土に適した身近な材料で、その土地を知り尽くした地元の職人達で作り上げる住宅が一番ですよね~

おしまい

日本の建築様式に在来工法もしくは軸組み工法というものがあります。

これは読んで字の如く古来より在った建築方法の中で最も多く使われていた工法

ということです。

当然「大工の学校」ではこの工法の勉強を中心におこなっているわけです。

同時に日本の家には最も適した建築方法だということも間違いないと思います。

ちなみにヨーロッパでは、ティンバーフレーム工法といった、日本の軸組みによく似た工法で家を建てる地方も結構あるんですよ。

僕もさすがにこの工法は詳しくないな~リンク先をチェックしてみてね。

在来工法に対して枠組み壁工法というものがあります。

ちなみにツーバイフォー住宅とかアメリカなどで言っても通じません和製英語ですよね!?

あちらでは

「プラットフォーム工法」というのが正しいのです。

これは、一般的な材料で言うと、2’×4’(38mm×89mm)のスタッド(間柱)と12mm厚の構造用合板で、パネルを作りそれを起し立てていくというやり方です。

よく2インチ(50.8mm)×4インチ(111.6mm)の材料だからツーバイフォーといいますが、上記の2’×4’の材料とは違うのが判りますよね?

じゃあなぜ、ツーバイフォーというのか?それは、2インチ×4インチの材料を製材して、出来上がる材料が2’×4’(38mm×89mm)なんですね。 意外と建築士の問題でよく出るので、要チェックね。

他にも木を横で互い違いに組む、欧米ではログハウス、日本では校倉造りという

丸太組み工法もあります。

(普通の校倉作りの家には足は生えてません・・・)

在来工法の利点に、材料を少なく出来て、地震などの力をうまく分散して、逃がしてやるという考えなのです。

材料が少なくて済むという事は、環境に与える影響も少なく、効率的な工法と言えます。

柱を建て、木に穴を穿って差し込む縄文時代の遺跡が見つかっていて、日本人の自然を大切にする気持ちと、創意工夫を弛まない勤勉さ、そして持ち前の器用さから生まれたものかもしれません。

窓などの開口部も大きく取る事が出来ます、壁で支える事が基本のプラットフォーム工法ではこうは行きません。

在来工法自体も時代の流れで変化していってます、古くは、地面に穴を掘り、石を敷きその上に直接柱を載せ、足固めを行っていたものが、基礎が出来て、土台が誕生しました。

今ではプレカットなどの機械化が進み、火打ちを入れなかったり、丸太梁を入れなかったりして、進化というよりも退化というか、手抜きと言っても良いかもしれません。

この辺も日本人の心の変化に似ているのかな~

在来工法は地震に弱いと言ういいかたをしますが、あれは高度経済成長期にめちゃくちゃ手抜きで作られた家が壊れ、それを新興のハウスメーカーがコマーシャルで流したに過ぎません。

先日行った世界最高の販売台数を誇る自動車メーカー系の住宅を見に行きました。

なんと、殆どの工程を愛知県にある工場で作って来て置くだけという事です、車輪の無い大きな自動車みたいな感じで家を造るような考えみたいですね

住宅メーカー最低の営業力を得意の”カイゼン”で改善してきたら、それは恐ろしい事になりそうです。

みんなで負けないようにしましょうね。

やっぱり気候風土に適した身近な材料で、その土地を知り尽くした地元の職人達で作り上げる住宅が一番ですよね~

おしまい

全て、選ばれる方のしだい・・・・

でも、日本には日本の風土や気候にあった建て方一番とは思いますけどね・・・

ところで、「”カイゼン”で改善してきたら」

どう言う事ですかぁ~

ところで、通常の「改善」は悪い状態を良くするという広く一般的な意味だけど、

カイゼンとはTOYOTAの看板方式やQCサークルなど、現場からボトムアップで行われる、品質向上の為の作業なんですね。

”kaizen”は世界の工場などでは、世界共通語なんですよ~

見てくれましたか!おっしゃ~

やっぱ、ゆかりこ姉さんさんだよ

おとぼけ妹二人は

よ~こ「どこ行ったか、わから~ん」

と

かおりん「家のどっかに有るわ~」

と来たもんだ。

実はなべさん3年連続登場しています。すごいでしょ。

紗菜&仁君も登場させようか?悩んだんだけど、数秒出たぐらいじゃ、僕は満足しないので思い切って割愛しました。

BGMはやっぱり、3年前を超えませんか~

3月9日のエンディングは永遠かもしれません。

今年のミスチルも良かったけどね~

さて、今年はどんな轍を刻むかな?

がんばろ~