2020年7月17日 川内駅―>箱石駅 JR営業キロ13.5キロ

天気予報では今日は曇りだが日中は日のさす時間帯もあるだろうとのこと。

ディパックにはペットボトルの水2本、おやつのクラッカーと一緒に雨具もしっかりと入れてある。

前回と同じく車で行く。

途中の「区界 道の駅」で朝食にする。

天候は霧で気温は14度だった。

車から出ると寒さでぶるっと震える。

盛岡、宮古横断道路の工事関係者と思われる車が目立つ、これから工事現場へと向かうのだろう。

午前8時に川内駅に到着。

駅前に車を停めて記念撮影。

うむう、この格好は山へ山菜を採りに行くみたいだなあ。

まあ、人のいない道を歩くのだからな、これでイイノダ。

駅前の道脇にこんなものがあった。

住宅の模型だった。

なかなか良い出来だ、内部までしっかりと作りこんである。

だが、なぜ屋外に?

大きな模型なので奥さんから「ちょっと! じゃまよどかしてちょうだい。」と言われてしぶしぶ道端に置いたのだが長年の風雨で朽ちてしまった、、、というのがわたしの推測である。

男の趣味は女性には理解されにくいものだよなぁ。

橋を渡り国道106号線に出る。

霧は晴れた、気温も18度まで上昇。

風は無く日焼けの心配もほぼ無い。歩き旅には最適な天候だ。

宮古市方面に向かって国道の脇を閉伊川が流れていて対岸を線路が通っている。

急峻な山と川だけで平地はほとんどない。

現在の国道と鉄道線路はトンネルと橋の連続だ。

トンネルの脇に下の旧道へと降りる階段があった。

遠回りになるけれど旧道を歩くほうが楽しいので階段を下りて旧道へと向かう。

このあたりから山の傾斜が緩やかになり平地も少しずつ現れてくる。

勾配票の数値も9パーミルになった。

畑の中の線路わきにはキロポスト。

自転車のおばあさんとすれ違う。

今日道で見かけた唯一の人間だった。

薪を積んだお宅のを横目に見ながら歩いていく。

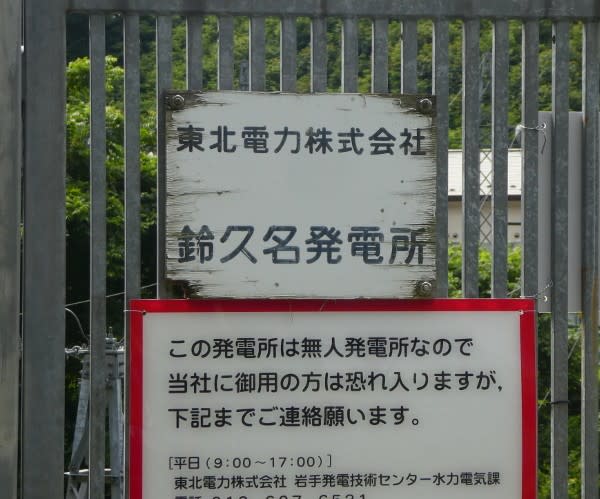

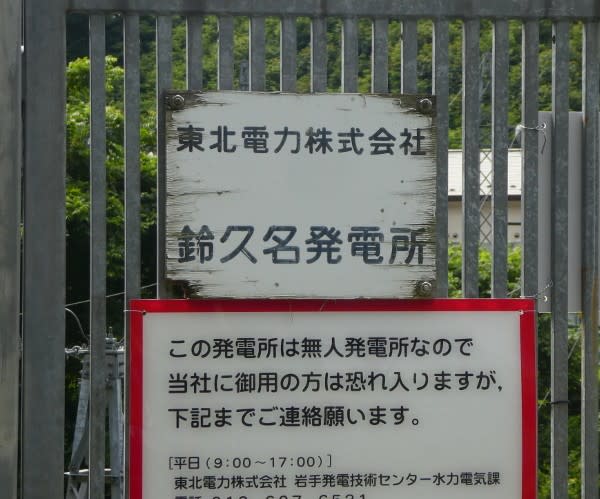

発電所脇を通る。

水力発電はエコだけど効率が悪いんだろうなあ。

一年中同じ水量ということはないだろうし、、、今は火力発電、原子力発電に頼らなければ生活できない時代なんだな。

発電所内には吊り橋があった、渡ってみたかったが対岸の施設へ行くためのものなので立ち入り禁止だった。

このお宅にも大量の薪が積んであった。一冬でこれだけの薪を燃やすのだろうか。

いまはちょろちょろと流れている小川だが「土石流危険渓流」の看板がある。

先日の九州では豪雨による氾濫で大勢の死者が出たことでもあるし油断はできない。

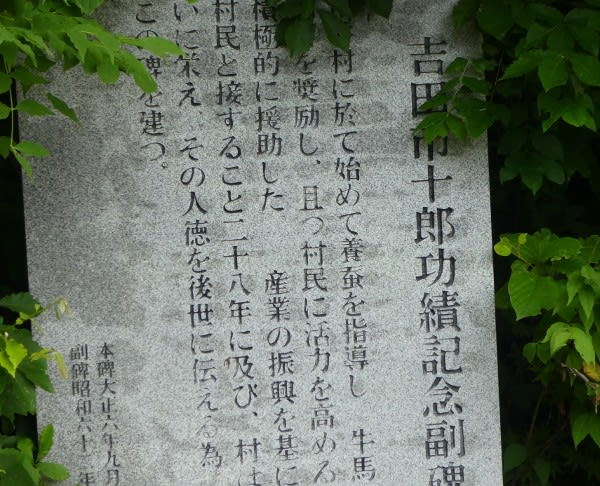

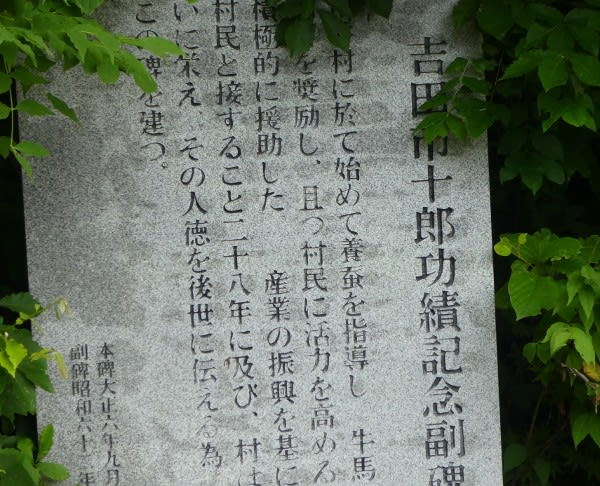

進んでいくと道端に石碑があった。

この村で養蚕を始めた吉田市十郎という人の功績を記したものだ。

わたしがこどものころはまだ近所で養蚕が行われていた。

山には蚕の餌となる桑の木が植えられていたものだ。

繭を茹でて生糸を取り出す作業や、蚕に桑の葉を与える作業も普通に見られたものだった。

あのころ(昭和30年頃まで)で養蚕はほぼ終わってしまった。

道の右手を流れる閉伊川の清流。

日本各地にある有名な観光地に引けを取らない美しさだ。

「ああ、あそこに観光用吊り橋を掛けて、こちらには遊歩道を作ってしゃれたカフェを・・・」と夢想する。

でも、やはりこのまま自然を残しておいたほうがよいだろうなあ。

小さな集落が見えてきた。箱石である。

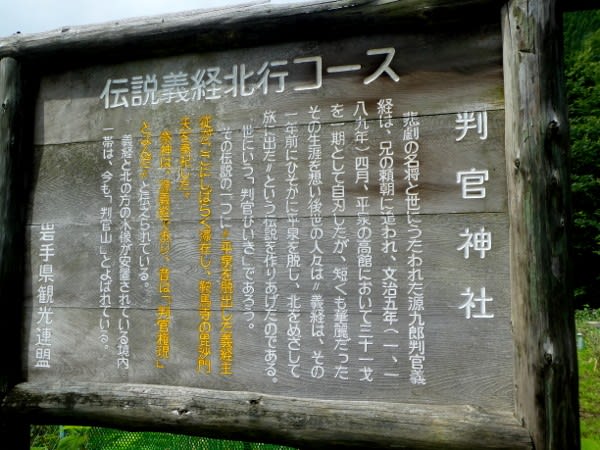

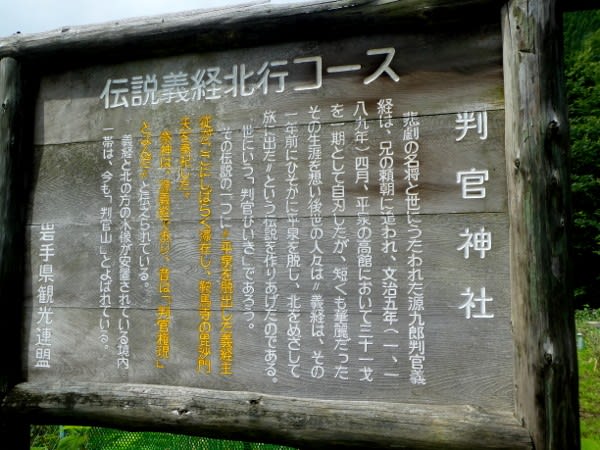

なんとここにも「義経の北行伝説」があったのだ。

さすがはスーパーヒーロー義経である。

実際に義経が生き延びてこの地まで来たということは無いだろうけれど、義経の部下の一人が追われてここまで来たというのはあるんじゃないかな。

「わしは源義経公の・・・」と言いかけたところを村人が「おお、あのおかたが義経様だそうじゃ」などど勘違い。

本人もつい持ち上げられてしまい「うむ、わしが義経じゃ、エヘン」

とかなんとか、ありそうなことである。

司馬遼太郎の小説「義経」に平泉に落ちてきた義経に地元のものが高貴な血が欲しい、都の血が欲しいと娘を差し出すという場面がある。

義経が「わしは種馬か!」と憤慨するのだが、都から遠く離れた地では京へと繋がること、京へのあこがれが強いのだということが分かる場面だ。

そういうことを考えると「義経の・・・」というだけで祭り上げられてしまうこともあるかなと思った次第。

現在の国道106号線開通以前はここも賑やかだったのだろう。

少ないながら商店も旅館もあったのだ。

いまではショーウィンドウだったところに置物が飾られているだけだ。

箱石駅は道路から高い位置にあるので待合室は2階にあたるところにある。一階部分は倉庫のようだ。

利用客はほとんどいないだろうけれど待合室はきれいに清掃されていて窓ガラスもピカピカ。

いままであちらこちらで窓はクモの巣だらけベンチは埃で座れない、というような駅を見てきたのでこのようにきれいな駅を見るとほっとする。

プラットホームには花が植えられていてこの駅は大切にされているのだということが分かる。

ここまで1時間30分歩いた。ベンチに腰掛けて10分の休憩をとる。

天気予報では今日は曇りだが日中は日のさす時間帯もあるだろうとのこと。

ディパックにはペットボトルの水2本、おやつのクラッカーと一緒に雨具もしっかりと入れてある。

前回と同じく車で行く。

途中の「区界 道の駅」で朝食にする。

天候は霧で気温は14度だった。

車から出ると寒さでぶるっと震える。

盛岡、宮古横断道路の工事関係者と思われる車が目立つ、これから工事現場へと向かうのだろう。

午前8時に川内駅に到着。

駅前に車を停めて記念撮影。

うむう、この格好は山へ山菜を採りに行くみたいだなあ。

まあ、人のいない道を歩くのだからな、これでイイノダ。

駅前の道脇にこんなものがあった。

住宅の模型だった。

なかなか良い出来だ、内部までしっかりと作りこんである。

だが、なぜ屋外に?

大きな模型なので奥さんから「ちょっと! じゃまよどかしてちょうだい。」と言われてしぶしぶ道端に置いたのだが長年の風雨で朽ちてしまった、、、というのがわたしの推測である。

男の趣味は女性には理解されにくいものだよなぁ。

橋を渡り国道106号線に出る。

霧は晴れた、気温も18度まで上昇。

風は無く日焼けの心配もほぼ無い。歩き旅には最適な天候だ。

宮古市方面に向かって国道の脇を閉伊川が流れていて対岸を線路が通っている。

急峻な山と川だけで平地はほとんどない。

現在の国道と鉄道線路はトンネルと橋の連続だ。

トンネルの脇に下の旧道へと降りる階段があった。

遠回りになるけれど旧道を歩くほうが楽しいので階段を下りて旧道へと向かう。

このあたりから山の傾斜が緩やかになり平地も少しずつ現れてくる。

勾配票の数値も9パーミルになった。

畑の中の線路わきにはキロポスト。

自転車のおばあさんとすれ違う。

今日道で見かけた唯一の人間だった。

薪を積んだお宅のを横目に見ながら歩いていく。

発電所脇を通る。

水力発電はエコだけど効率が悪いんだろうなあ。

一年中同じ水量ということはないだろうし、、、今は火力発電、原子力発電に頼らなければ生活できない時代なんだな。

発電所内には吊り橋があった、渡ってみたかったが対岸の施設へ行くためのものなので立ち入り禁止だった。

このお宅にも大量の薪が積んであった。一冬でこれだけの薪を燃やすのだろうか。

いまはちょろちょろと流れている小川だが「土石流危険渓流」の看板がある。

先日の九州では豪雨による氾濫で大勢の死者が出たことでもあるし油断はできない。

進んでいくと道端に石碑があった。

この村で養蚕を始めた吉田市十郎という人の功績を記したものだ。

わたしがこどものころはまだ近所で養蚕が行われていた。

山には蚕の餌となる桑の木が植えられていたものだ。

繭を茹でて生糸を取り出す作業や、蚕に桑の葉を与える作業も普通に見られたものだった。

あのころ(昭和30年頃まで)で養蚕はほぼ終わってしまった。

道の右手を流れる閉伊川の清流。

日本各地にある有名な観光地に引けを取らない美しさだ。

「ああ、あそこに観光用吊り橋を掛けて、こちらには遊歩道を作ってしゃれたカフェを・・・」と夢想する。

でも、やはりこのまま自然を残しておいたほうがよいだろうなあ。

小さな集落が見えてきた。箱石である。

なんとここにも「義経の北行伝説」があったのだ。

さすがはスーパーヒーロー義経である。

実際に義経が生き延びてこの地まで来たということは無いだろうけれど、義経の部下の一人が追われてここまで来たというのはあるんじゃないかな。

「わしは源義経公の・・・」と言いかけたところを村人が「おお、あのおかたが義経様だそうじゃ」などど勘違い。

本人もつい持ち上げられてしまい「うむ、わしが義経じゃ、エヘン」

とかなんとか、ありそうなことである。

司馬遼太郎の小説「義経」に平泉に落ちてきた義経に地元のものが高貴な血が欲しい、都の血が欲しいと娘を差し出すという場面がある。

義経が「わしは種馬か!」と憤慨するのだが、都から遠く離れた地では京へと繋がること、京へのあこがれが強いのだということが分かる場面だ。

そういうことを考えると「義経の・・・」というだけで祭り上げられてしまうこともあるかなと思った次第。

現在の国道106号線開通以前はここも賑やかだったのだろう。

少ないながら商店も旅館もあったのだ。

いまではショーウィンドウだったところに置物が飾られているだけだ。

箱石駅は道路から高い位置にあるので待合室は2階にあたるところにある。一階部分は倉庫のようだ。

利用客はほとんどいないだろうけれど待合室はきれいに清掃されていて窓ガラスもピカピカ。

いままであちらこちらで窓はクモの巣だらけベンチは埃で座れない、というような駅を見てきたのでこのようにきれいな駅を見るとほっとする。

プラットホームには花が植えられていてこの駅は大切にされているのだということが分かる。

ここまで1時間30分歩いた。ベンチに腰掛けて10分の休憩をとる。