2023.10.27 - 一部修正・更新。

2023.11.04 - 蛇足の追加

動機・概要

スイスで長期契約のアパートに引越したので、2009年以来14年ぶりにオーディオ システムを構築したのだが筆者なりに試行錯誤して構築し概ね満足できる結果となったため、備忘録として記録しておこうと思う。

なお、コンサートが基準の筆者にとって「音の良さ」とは「コンサートホールの演奏の再現度の高さ≒音の正確さ」であって、主観による「音の良さ」はほとんど考慮しておらず、あくまで最終段階の調整時に実際の楽器の音・コンサートホールの音に近付ける際の判断しかしていない。

これは、例えばオーディオ売り場で「良い音!」と思うような装置は往々にして色付けがされた艶のある音であるが、それを正確か否か判断できるほど人間の耳は正確ではないからである。しばしばレビューで「暖かい」とか「分析的」とか評されるオーディオの音とは、筆者に言わせればライブ演奏には存在しない、オーディオ特有の歪みやノイズなどで音が劣化させられた結果なので好感は持てない。

理想を言えば、正確な音を出すオーディオは、天然自然界で聴こえたまま(平凡な音を平凡に・耳が痛くなる音を耳が痛くなるように)再生できるべきだが、現代の技術では天然自然界の音を忠実に再生できるほど高性能ではないので、その中から相対的に正確な音で再生できるオーディオを検討することになる。問題は「何をもって正確と判断するか」という部分である。オーディオコンポーネント選びについては、基本的に特性/測定値に頼って候補を絞り込んだ後でネット上のクチコミ情報を参考に選考している。実製品を置いてあるショップが限られるため、生憎とスピーカー以外は事前に試聴できなかった。

今回構築したオーディオ システムについて、本稿では便宜上「Schilthorn」システムと呼称する。スイス アルプスの一角を占めるSchilthornはケーブルカーで上れる山頂の展望台からEiger・Mönch・Jungfrauのパノラマが広がる隠れた名所である(筆者が初めてケーブルカーで上ったスイスアルプスでもある)。

アーキテクチャー

Schilthornシステムのアーキテクチャーは、DSP搭載アクティブ モニター スピーカーのアーキテクチャーを、複数の家庭用オーディオ機器の組み合わせで模倣・再構成したものである。

音楽制作のフローと音質について考えてみると、上流=録音から下流=再生にかけて音質は河の流れのようにどんどん汚染されていくことが解る。途中で汚染を防いで質を維持することはできるが、一度汚れたら元に戻すことは困難である。例えば、ライブ演奏を収録し家庭で再生するまでの過程を簡略化すると以下のようになるが、音質は1.→ 4.の順にどんどん劣化していく。

- コンサート会場やレコーディングスタジオで演奏を行う

- 1. を録音した音源をミキシングおよびマスタリングする

- CD等にプレス・Spotify等のサイトに登録などして配信する

- オーディオ装置で再生する

ここで、1. の音が最高音質なのは当然ながら 4. の段階での再現は現代科学では不可能なので、4. の音質を 2. の音質に近づける方法を考えることにより高音質を達成する。

この観点で言えば、楽曲データ=ソフトに関しては近年のHigh Resolutionフォーマットの普及は 2. → 4. の劣化を極めて小さくすることに成功している。というのも、昨今のデジタル録音は24-bit / 192 kHzマルチトラックが主流のはずで、ミキシングおよびマスタリングが完了したマスター音源とダウンロード販売サイトの24-bit / 192 kHz音源はほぼ同じはずだからである。あとは 4. の装置=ハードを 2. に近付けることができればスタジオに近い音質が得られるかもしれない。

装置に関しては、スタジオと同等の設備で再生できるのがベストなのだろうが恐らく現実的ではない。著名なレコーディングスタジオの装置は公式ページ上で公開されている(例:英Abbey Road Studios、独Emil Berliner Studios)ため、システムの構築を表面的にマネることは可能だが、実際にシステムの性能を引き出すには建物の建て替えが必要だったりコスト的に困難だし、仮に導入しても一般家庭ではユーザーの技術的にも装置の性能的にも扱い切れないからである。

そこで、スタジオにハード的・ソフト的に近い構成を家庭用の音響機器で、技術的にも容易に実現する方法を考えることとする。

以下はレコーディングやマスタリング時にスタジオで使用されるDSP内蔵アクティブモニタースピーカーの構造の模式図である。

ここでは解り易いようにDSP内蔵アクティブモニタースピーカーを例にしているが、ミキシングコンソールにパワーアンプとパッシブ駆動のスピーカーを接続した場合でも音響エンジニアが室内の音響や位相を調整するため、やっていることは同じである。

音楽データをアナログ信号またはデジタル信号で入力し、アナログ信号の場合はA/Dコンバーターでデジタル信号に変換した上で、デジタル信号をDSPで音響補正する。これをDACでD/A変換し、それぞれ内蔵のパワーアンプで増幅して各ドライバーユニットを駆動する。ここで、DSPの処理内容であるがスピーカーからの出力をマイクで収集してSonarWorksやRoom EQ Wizard(REW)等のソフトウェアで音響解析・補正した結果をDSPにフィードバックして入力信号を補正する。音響解析には装置全体の音響特性のほか設置場所の音響特性の両方が含まれる。

Schilthornシステムではクロスオーバー・パワーアンプ・スピーカーユニットの組み合わせによりアクティブ モニター スピーカーをシミュレーションする。音響補正にはDirac Live対応の装置を利用する。

構築後に知ったのだが、この構成はモニタースピーカー大手の瑞Genelecの8381Aの構成に酷似しているので比較してみたい。

| Genelec 8381A | "Schilthorn" |

|---|

| Speaker Unit | Genelec 8381A | Polk Audio Reserve R700 |

|---|

| Frequency Response | 20 Hz - 35 kHz (-6 dB) | 35 Hz -38 kHz (-3 dB) |

|---|

| Tweeter | 25 mm x1 | 25 mm x1 |

|---|

| Mid-range | 127 mm x5 | 165 mm x1 |

|---|

| Woofer | 381 mm x3 | 203 mm x2 |

|---|

| Power Amplifier | Genelec RAM-81 (Class-D) x2

Bi-amp 5,926W | Hypex NCX500 (Class-D) x2

Bi-amp 1,200W |

|---|

| Crossover | Genelec SAM, GLM | MiniDSP Flex Balanced |

|---|

| Calibration | Genelec AutoCal 2, WooferCal | Dirac Live |

|---|

似ているならば「なぜアクティブモニタースピーカーをそのまま使わなかったのか?」という疑問もあろうが、その理由は (1) 入出力インターフェースの互換性と (2) コストパフォーマンスである。

まず入出力だが、Genelec 8381Aの入出力はスタジオでの利用を想定したモニタースピーカーのためアナログ バランスXLR・デジタル AES/EBUに対しSchilthornシステムの入出力はMiniDSPによるアナログ バランスXLR・USB-B・SPDIF(Coaxial・Optical)・Bluetoothと家庭のAV機器と親和性が高い。

次にコストパフォーマンスだが、Genelec 8381Aは約400万円に対しSchilthornは70万円強(過度な円安を考慮しない仮定で1.00 EUR=120 JPY換算)でしかない。もちろん前者と後者とではクラスが異なるため単純比較はできないが、例えばGenelecで70万円だと8350Aか8351クラスとなり用途に適さない。こうしたコストパフォーマンスの違いは、プロ用/企業用のモニタースピーカーと民生品の流用の違い、少量生産製品と大量生産製品の違いに起因するところが大きいと思われる。

スピーカー:Polk Audio Reserve R700

スピーカーには米Polk Audio Reserve R700を選択した。

Polk R700は有名メディア・クチコミを問わず各所のレビューで絶賛されているUS$ 1,000クラスとしては非常に優秀なスピーカーである。なにせUS$ 2,000クラスのPolk Legend L600の外装を除く構成部品・技術で構成されているから他社の同クラス製品よりワンランク上になるのは当然であろう。

| Polk Audio Lgend L600 | Polk Audio Reserve R700 |

|---|

| Tweeter | 2.54 Pinnacle Ring | 2.54 Pinnacle Ring |

|---|

| Crossover Frequency | 2900 Hz | 2700 Hz |

|---|

| Midrange | 13.33 cm Turbine Cone | 16.51 cm Turbine Cone |

|---|

| Crossover Frequency | 410 Hz | 350 Hz |

|---|

| Woofer | 2x 17.78 cm Polypropylene | 2x 20.32 cm Polypropylene |

|---|

| Total Frequency Response | 28 Hz - 50,000 Hz | 30 Hz - 50,000 Hz |

|---|

| Frequency Response (-3 dB) | 34 Hz - 38,000 Hz | 38 Hz - 38,000 Hz |

|---|

| Sensitivity | 86 dB | 88 dB |

|---|

音はやや低音寄りだがほぼフラットでニュートラルという評価が多く、音場の距離感がやや後ろという意見もあるが、個人的にはコンサートホール(個人的には2階最前列中央がベストポジション)で10m以上は離れているのが理想なので気にならない。

とはいえ、Polk R700に限らず物理的な動作を伴うスピーカーユニットは正確さを実現し難い装置である。DACやアンプなどであれば20 Hz - 20 kHzの間でほぼフラットな特性をSNR 120 dB超・THD+N 0.001%以下で実現できたりするが、Polk R700の場合でも周波数応答性能38 Hz - 38 kHz (±3dB) としつつもガタガタで一定ではない。ただし、これはUS$1,000クラスのPolk R700だろうが有名スタジオでリファレンスとして採用される、40倍高価な英Bowers & Willkins 801D4だろうが程度の違いはあれど同様である。

Schilthornシステムではスピーカーユニット自体は不正確なものと割り切った上でシステム全体で補正・強制的に制動する戦略を取っている。

パワーアンプ:Apollon Audio NCX500ST (Hypex NCOREx NCX500)

パワーアンプには蘭HypexのD級パワーアンプモジュールを搭載したガレージ オーディオブランドのApollon Audio NCX500STを選択した。

Hypexは画期的なD級アンプモジュールのベンダーで、Hypex UcD以降ではA級・A/B級を凌駕する超高特性のパワーアンプを世に送り出している(参考:Audio Science Review)。D級アンプが登場した当初は高音域の歪みが忌避されたが、それも過去のこととなっている。

D級パワーアンプの利点は大きく3点だろう。特性が非常に優れていること・非常にエネルギー効率が良いこと・安価であることである。

そもそもD級アンプはオーディオ信号をPWMで表現しLPFでアナログ波形に変換するが、構造がスイッチング電源に酷似しておりスイッチングアンプとも呼ばれる。LPFでスイッチング電源のスイッチングノイズはカットされるため、一般的なA級/AB級アンプとは違い専用に設計したものであればスイッチング電源を使用してもノイズに悩まされることが無い。これは大容量のパワーアンプを高効率なスイッチング電源で駆動でき、低効率で高価なリニア電源を使用する必要が無いことを意味している。

このことはA級・A/B級では到底真似できない性能をもたらしている。例えば著名なスタジオで使用されている加Classé Mono A級パワーアンプは非常に巨大な筐体をもち巨大な電源ユニットを搭載しているが1台約130万円・出力は僅か500Wでしかない。対してHypexやPurifiのD級アンプは片手で軽々と持ち上げられる底面30cm四方・高さ5cm程度・重量3kgの筐体で1台約10万円・出力1200Wを実現することができる。

Hypex/PurifiのD級パワーアンプモジュールはMarantz・Teac・NADなど有名音響機器メーカーでも採用されているが、なにせ接続するだけで動作するパワーアンプモジュールが外販されているから、DIYやガレージ オーディオ ブランドでも取り扱われており、スロベニアApollon Audioのほか、英Nord Acoustics・仏Audiophonics・米VTVなどから完成品が販売されている。

Hypex NCOREx NCX500+Polk R700

本稿で上流(プリアンプ)→下流(スピーカー)ではなく下流→上流の順に説明しているのには理由がある。巷では「スピーカーは装置の中で音質に最も影響が大きい」という意見も聞かれるが、筆者の考えではスピーカーの音質は単独では決まらずシステム全体でデザインされるべきで、Schilthornシステムにおいてもパワーアンプはスピーカー=Polk R700を完全に制動できることを前提に選定されている。スピーカーが音を決定する重要な装置であることは否定しないが、そのスピーカーの性能を活かし切るためにはスピーカーだけで議論するのは無理がある。

喩えるならサッカーでFW=スピーカーの良し悪しを議論する前に、いかにFWを活かすパス=オーディオ信号をMF・DF=パワーアンプ・プリアンプで生み出せるかという話で、単にアンプと電気的に接続しただけのスピーカー単体で語るのは感心しない。

もし最新のD級パワーアンプについて知っている人ならば、Hypex NCOREx NCX500よりもHypex Nilai500やPurifi Eigentakt 1ET400の方を推奨する人が多いかもしれないが、Schilthornシステムではスピーカー=Polk R700を余裕をもって制動するためにNCOREx NCX500をステレオの装置をバイアンプで採用している(左右で各600W+600W 計2400W (4 ohms))。

インターネット上で見つかるPolk R700評には、鳴らし難くチャンネルあたり200W以上のパワーアンプを使用すべきといった主張もある。

もしスピーカーユニットが効率的に動作する音域で音を鳴らすだけなら、それは間違っていないのだろうが、スピーカーの入力インピーダンスは固定抵抗ではないので周波数帯によって変化し、スピーカーの入力インピーダンスが変わるとパワーアンプの出力も劣化する点に留意すべきだと思う。

Polk R700のインピーダンスの詳細に関してはAudioholicsの記事に測定値が掲載されているが、入力インピーダンスの平均は6 ohmsながら、800 Hz-2 kHz近辺で10 ohmsほど・50 Hz近辺で20 ohmsほど・20 Hz近辺で30 ohmsまでインピーダンスが上昇している。ここで4 ohms時に200W出力のパワーアンプを持って来ても20 Hz - 20 kHz全域で十分な出力を得られるとは考え難い。

| Purifi 1ET400A | Hypex Nilai500 | Hypex NCX500 |

|---|

| 2 ohms | 450 W

| 500 W

| 700 W

|

|---|

| 4 ohms | 425 W

| 525 W

| 700 W

|

|---|

| 8 ohms | 227 W | 260 W | 380 W |

|---|

上の表はスピーカーのインピーダンスとパワーアンプモジュールの対応を表にしたのであるが、筆者がHypex NCX500を選択した理由は「4 ohms時に700Wの出力を得られるため」ではなく「10 ohms超時でも200~300Wの出力を得られるため」である。後述するクロスオーバーで音響特性を補正するため、当然「音圧レベルの下がる〇〇 Hz付近をブーストする」というような事態が発生するわけで、それが可能なパワーアンプとしてはHypex NCX500は最高の選択肢だろう。

余談:入力バッファー(Op-Amp)

HypexやPurifiのパワーアンプモジュールには入力バッファー段が存在し、Op Ampを交換することにより音質を調整できる。

なぜパワーアンプユニットにOp-Ampが必要なのかという疑問については、Hypexモジュールを採用している音響機器メーカー各社が説明してくれているので引用したい(※注:UcDはHypex製の旧世代のパワーアンプモジュールのことだが、Hypex NCOREやPurifi Eigentaktでも同様である)。

マランツ:

実はこのUcD自体、ゲインをほとんど持っていません。パワーアンプの“終段だけ”というイメージで、プリアンプとパワーアンプの電圧増幅段を併せ持つくらいのゲインを持たせないと、UcDをドライブできないのです。

逢瀬オーディオ:

…Ucdのパワーアンプ部はそのままではゲインが低いこと、入力インピーダンスが低いこと、これらの特徴があります。そのため汎用的なパワーアンプとして仕上げるためには、入力にもう一段バッファアンプを入れることが必要であり、これによりパワーアンプとして十分なゲインと入力インピーダンスの高さを確保しているのです。

ですのでこのバッファアンプのクオリティが音質に与える影響は非常に大きいものがあります。アンプの半身はこのバッファアンプといっても過言ではありません。

上述のように十分なゲインと入力インピーダンスを得るために入力バッファーが必要で、例えばHypexの評価ボードではTI/National Semiconductor LM4562・Purifiの評価ボードではTI/Burr-Brown OPA1612がそれぞれ採用されているが、筆者はTI/Burr-Brown OPA828を使用している。

筆者は、某オーディオ機器メーカーが公開している回路図を流用したと思しき中国製ノーブランドDiscrete Op-Ampを見つけて試したところ、優秀だったため採用した。IC Op-Ampに比べると恐らく人間が知覚できないレベルで特性は劣化していると思われるが、音の分離が改善されクラシックやジャズの生楽器特有のノイズまで聴き取れるようになった。

プリアンプ アクティブクロスオーバー:MiniDSP Flex Balanced

Schilthornシステムにはプリアンプ機能はあるが「プリアンプ」なる装置は存在しない。これはSchilthornがスタジオの機器を模しているため当然の結果である(スタジオの場合はワークステーション・ミキシングコンソール等の装置がプリアウト出力を持っているはずで、同様に「プリアンプ」なる装置は存在しない)。代わりにアクティブクロスオーバー=MiniDSPで入力のスイッチングを行っている。

そもそも、レベルの補正が必要なVinylレコードやカセットテープが主流だった1980年代ならばともかく、デジタル全盛の現代では入力レベルはほぼ一定のため「プリアンプ」する必要が無い。今日の「プリアンプ」装置の主な役割とはDA変換だったり入力ソースの切り替えだったりボリューム制御で、それだけなら10cm四方・高さ3cmの中華DACですら可能であろう(Hypexのプリアンプは現時点で最高性能クラスだが、これもメイン基板は5cm x 20cmほどに過ぎない)。コントロール/ハブとなる装置が必要なのは理解できるが、筆者には現代の自称「プリアンプ」は2000年以前の価値観を引き摺った用途不明のレガシー装置にしか見えない。

MiniDSP Flex自体はステレオ装置であるが4系統の出力を持ち、2チャンネルの入力を自由にルーティングして4系統で出力できる。後段にバランス入力しか持たないHypex/PurifiのD級アンプをバイアンプで接続する想定では、ステレオ音声を4系統でバランス出力できるMiniDSP Flex Balancedは非常に相性が良い。

MiniDSPはDACとして見ても特性は優秀(参考:Audio Science Review)ながら、DSPによる音響補正を行うための装置なので一般的なDACとはカテゴリーが異なる。ちなみに、Audio Science ReviewではAVレシーバーの分類でランク付けされているが、一般的なAVレシーバーがSINAD 70-90 dB程度・一部の高性能モデルがSINAD 100 dB超程度に留まる中でMiniDSP FlexはSINAD 114 dBに達する。

MiniDSP Flexは2021年12月頃に発表された製品だが、その構造を見てみると、まるで10年ほど前のDACのようである。もっとも、非常によく考えられた構成を取っているため問題は無い。

MiniDSPの核はAnalog Devices SHARC ADSP21489 DSPによる音響補正のため、デジタル入力もアナログ入力もすべてLPCM 16~24-bitに変換された後、DSP内では32-bit / 96 kHzで音響処理され出力される。これをTI/Burr-Brown PCM1795 DACでアナログ信号に変換し、JRC NJM5532DでI/V変換・Burr-Brown OPA1632でLPF・増幅しバランス出力している。

上述の構成部品はいずれも定評ある優秀な半導体製品ではあるものの、全体的に古い印象が強い。ADSP21489が2012年・PCM1795が2009年・OPA1632が2007年にそれぞれ登場したデバイスで、NJM5532Dの元となったTI Signetics NE5532に至っては1979年に登場したデバイスである。ただし、いずれもプロ用オーディオなどでは現役で使用されているデバイスであるし、そもそもDirac Liveによる音響補正は20 Hz - 20 kHzの可聴音域(LPCMで32-bit / 48 kHz)が対象だから必要十分ということになる。

下の図は上でも示した図にMiniDSP Flexを構成するデバイスを書き足したもので、図の左下はDSP内で処理されるパイプラインである。DSPでは入力ソースの切り替えが行われた後、2チャンネルの入力に対しDirac Liveの補正処理が行われ、その出力が4系統にルーティングされる。2入力x4出力の組み合わせは自由だが、Schilthornシステムではスピーカーユニットのクロスオーバー周波数で高音・中音域と低音域に分割してからパワーアンプに出力している。

ADSP21489はLPCM 32-bit / 96 kHzまで処理可能で、これはDirac Liveのライセンスの限界32-bit / 48 kHzの性能を100%引き出すことができる。入力はビット深度24-bitまで可能なので、そのまま音響処理するとビット深度24-bitを超えてしまう可能性があるが、ADSP21489では32-bitで処理するので桁溢れエラーを起こす心配が無い。

PCM1795は一部で熱烈なファンの多いBurr-Brown MutliBit DACであるが、PCM179xシリーズではフラッグシップでこそないものの、シリーズで唯一32-bit入力に対応しており、ADSP21489の32-bit / 96kHz出力を無変換で入力・アナログ信号に変換できる。元の24-bit深度から補正したデータを小さい劣化で入力できる。

※初出自DSPの32-bit出力を32-bit対応DACに無変換で入力可能としたが、前者は32-bit浮動小数点・後者は32-bit整数のPCM信号で互換性がないため、DSPからの出力前に変換しているものと思われる。ただしダイナミックレンジでいえば32-bit浮動小数点>32-bit整数>24-bit整数なので、24-bit深度のデータを補正後に桁溢れする可能性は低くなるはずである。

PCM179xシリーズは一般にはMultiBit DACとして扱われるものの、実態は6-bitのMultiBit DACと26-bitのΔΣ DACの組み合わせ、64段階のPWM信号として処理するAdvanced Segment方式を採用している(参考 (1) (2) (3))。ちなみに、PCM1795自体はDSDの処理に対応するもののMiniDSPはLPCMでの音響処理を前提とするため装置としてはDSD入力やDoP入力には対応していない。

MiniDSP Flexでは2チャンネルの入力を4チャンネルにルーティング・音響処理して出力するため、ADSP21489以降はすべて4チャンネル対応となっておりPCM1795・NJM5532Dは2チャンネル×2個ずつ・OPA1632は4個搭載されているが、Schilthornシステムでは1・2チャンネルを右チャンネル(右高音域・右低音域)、3・4チャンネルを左チャンネル(左高音域・左低音域)とすることで左右チャンネルをデバイス毎に分割してクロストークの影響を抑えている。

MiniDSPはLPCMで音響処理するため、アナログ信号入力はTI/Burr-Brown PCM4202 ADCでLPCM 24-bit / 216 kHz(PCM4202の限界)に変換してからADSP21489に入力される。

ADSP21489の内部処理は32-bit / 96kHzなので入力後にダウンサンプリングされると思われる。この216 kHzという中途半端なスペックが設定された理由はよく解らないが、仮にサンプリングレート96kHzで処理するとしても、96kHzで入力するよりも高いサンプリングレートで入力してから96kHzにダウンサンプリングした方がビットエラーを除去できるため音は良くなる(例えば仮に96kサンプルに1度ビットが反転するエラーが発生する場合、サンプリングレート96 kHzの信号はエラーは修正できないが、192kHzのサンプリングレートの信号であればダウンサンプリング時にエラーは除去できる)。MiniDSPのAD変換→音響処理→DA変換というフローでの音質低下を最小限に抑えるため、このような処理方法になっているのだろう。

MiniDSP Flex Balancedを設置する上で厄介なのがGND接続である。

出力はバランスTRS出力なので当然GNDがあるが、電源はGNDの無いACアダプターでGNDケーブルも付属しない。ただし、Bluetoothアンテナ横にGNDケーブル用端子はあるので接続先さえ見つければ接地は可能である。

もっとも、欧州・スイスでは3極のコンセントが一般的で日本の冷蔵庫用コンセントにあるようなGND接続用の端子のついたコンセントは存在しない。筆者の場合は偶然Pioneer製ユニバーサルプレイヤーにGND接続用「Zero Signal」端子があったためそこに接続したが、周辺装置にもGNDが無い場合は空いたRCA端子にでも接続するしかなく厄介である。PC用などに見られるGND端子付きのACアダプターにしてもらいたかったところだ。

音響補正:Dirac Live

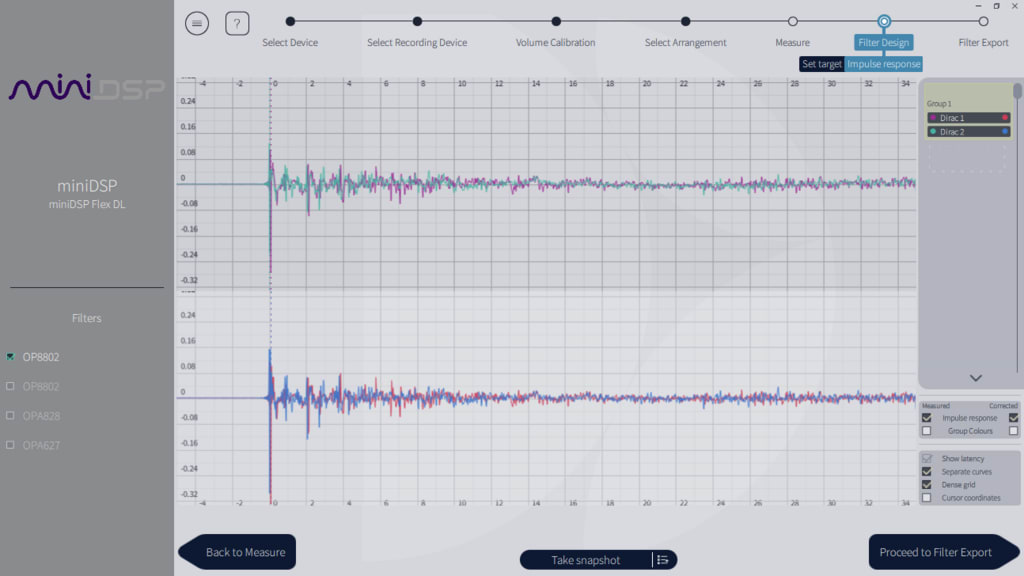

下のグラフはDirac Liveの測定結果(暗いピンク/シアン)・理論上での理想の波形(イエロー)・補正後の波形(明るいピンク/シアン)である。

補正前の測定結果は30-60 Hz付近の低音域が過多・10 kHz - 20 kHz付近で減衰しているように見え、これに対し理想的な波形では20 Hz - 20 kHzにかけて+ 2.5 dB - -2.0 dBのなだらかな斜線になっている。周波数帯毎にDSPで音圧を調整する(要するにイコライザーをかける)ことにより理想的な波形に近づける。

とはいえ、Schilthornシステムでは補正することを前提に、補正前でも特性が優れた装置を採用しているため、30-60 Hz付近を除けば(後述)、この種の無調整のグラフとしてはかなり健闘している方である。ピュアオーディオ愛好者など補正を嫌悪する人々が聴いているのは、これよりも不正確な音を聴いていることになる。

10 kHz - 20 kHz付近で減衰している主な原因はPolk R700と推測される。

MiniDSPは少なくとも0 Hz - 20 kHzはフラット、Hypex NCOREX500は0 Hz - 10 kHzはフラットで10 kHz - 20 kHzで減衰するもののTHD+Nは20 Hz - 20 kHzでせいぜい0.001%ほどなのでこのグラフのようにはならない。10 kHzあたりから減衰するPolk R700の周波数特性によるところが大きい。とはいえ、せいぜい-10 dBほどなのでイコライジング(パワーアンプの出力増)で十分に補える範囲である。

30-60 Hz付近で低音過多になっている原因は壁際に置いてあるフロアスタンディングスピーカーで壁面で反響しているせいと推測できる。これはGenelcのマニュアルが解り易いが、音の放射の影響を受けないように壁面から60cmほど距離を空ける必要がある、逆に壁との位置関係(1面 / 2面 / 2面+床)により音圧レベルが上昇する(+6 / +12 / +18 dB)ことが示されている。 SchilthornシステムではPolk R700は設置場所の制約により壁面から30-50cmほど離してはいるのだが最大+17.5 dBほど盛り上がった結果となっている。

60 Hz以下の低音域で過多となっているにも関わらず、50 Hz近辺と30 Hz以下での出力レベルの低下が著しい。推測するに、これはAudioholicsの記事で出てきたPolk R700のインピーダンスが高くなる周波数帯によるものであろう。50 Hz近辺で20 ohmsほど・20 Hz近辺で30 ohmsほどにまでインピーダンスが上昇してしまうためにプリ出力が同じであれば音量は小さくなってしまう。

上述の室内音響による60 Hz以下の低音過多の抑制や、スピーカーのインピーダンスの変化に起因すると思われる出力レベルの減衰など、本来の音源に含まれない異常な周波数特性を補正するにはシステムレベルで測定・補正するしかない(補正ソフトがDirac Liveである必要はないが)。

Dirac Liveはインパルス応答の位相も補正できるが、なかなか興味深い結果が得られた。測定結果(ピンク・シアン)・補正後の波形(赤・青)が示されるが、図中ではほとんど補正無し(!)となっている。

実はこの部分はOp-Amp交換で大きく変動した部分である。例えばOPA627をテスト中は恐らく低音域が遅れたと思われ補正後のインパルス応答ではディレイを入れられていたが、Discrete Op-Ampのグラフでは補正前と補正後とでほとんど波形が変化していない。

インパルス応答のグラフは本来は+方向の正相となるはずだが測定結果は逆相となっている。この理由は不明だがPolk R700のウーファーが逆相で設定されているためと推測している。

今後の課題

以上のように、筆者の思想を盛り込んで構築したSchilthornシステムは音質に関しては概ね満足のいく性能を達成しているが、不満もある。

最大の不満はMiniDSP Flexの入力フォーマットの乏しさで、ユニバーサルプレイヤーからのDSD(HDMI)入力を受けて処理できないほか、欲を言えばHDMI ARC入力できればなお良かったと思う。これらの問題についてはMiniDSP社か競合他社の次世代製品に期待したい。

また、Spotify・Tidal・Qobuz・Amazon Music等に対応したストリーマーを追加したいところである。

蛇足①:Mola Molaのパワーアンプ

Hypex NCX500搭載D級アンプの採用にあたり、D級アンプモジュール搭載アンプがどのように使用されているか調べた。

Mola MolaはPhilipsでUcD・HypexでNCORE・PurifiでEigentaktを開発したBruno Putzeys氏による高級オーディオブランドだが、内部はモジュラー設計になっており、Hypex製汎用モジュール・Hypex製カスタムモジュール・Mola Mola独自モジュールの組み合わせでできていることが判る。

Mola Molaの現行品では単体パワーアンプとしてモノラルKalugaとステレオPercaが存在するが、Kalugaは若干カスタマイズされているがほぼHypex SMPS1200A700電源とHypex NC1200アンプモジュールに対し、PercaはHypex製カスタムモジュールで該当・類似のモジュールはHypexの製品カタログに存在しない。構成としては電源・パワーアンプモジュール一体型のMains powerd NCOREファミリーやアクティブスピーカーに搭載するFusion Amplifierファミリーに近そうに見える。

筆者の理解ではHypex/Purifiユーザーの間ではMains powerd NCOREファミリーのような電源・アンプ一体型モジュールはノイズで不利で廉価版的な位置付けに思えるが、高価なMola Molaの装置に採用されているのは興味深いところである。

蛇足②:逢瀬のインプットバッファー

上述の通り、Hypex/Purifiのパワーアンプモジュールでは入力バッファーとしてOp-Ampが必要だが、筆者も入力バッファーの検討の一環として調査していた。ガレージメーカーはともかく、オーディオメーカー各社はDiscrete Op-Ampの採用例が多い。MarantzはHDAM系を使っていたりする。

UcDの頃は逢瀬も独自にDiscrete Op-Ampを開発したとあったのだが、1ET7040SA(逢瀬モデルでいうとP952)のバッファーはOPA1656ではないかと思う(推測)。

P952について逢瀬は「バッファの設計をローノイズ特化から過渡応答の再現性に変更しています。過渡応答再現のために特性を最適化された高速アンプを使っており、安易なオペアンプ交換やディスクリートを売りにはしません。」「高速広帯域差動バッファ設計」とIC Op-Ampを否定していない一方で、別記事の写真ではSOIC8のOp-Ampが見える。

高Bandwidth・高Slew RateのIC Op-AmpとするならOPA1656(GBW 53 MHz・Slew Rate 24 V/μs)が該当する。OPA828(GBW 45 MHz・Slew Rate 150 V/μs)あたりも考えられるが、調べていると「高速=50 MHz以上」の意味でつかわれているケースが多そうだからOPA1656の方が条件に近い。実は条件だけで言えば例えば音が良いと評判のTI THS4631も該当するのだが、THS4631はユニティーゲインでは発振して使えないので別の理由で条件からは外れる。