行政裁量とは、行政が活動を行う際に、法令により一定の判断の自由が認められている範囲を指します。 これは、行政が複雑な社会の要請に応じて柔軟に対応するために必要な制度です。 また、行政の行為のすべてを法律で詳細に規定することは現実的に困難です。 このため、行政機関の専門性や実務的な知識を活用する目的で裁量が認められています。 行政裁量は、憲法や行政手続法、行政事件訴訟法などに基づいて機能します。

以下書き写し

行政裁量とは、行政が活動を行う際に、法令により一定の判断の自由が認められている範囲を指します。 これは、行政が複雑な社会の要請に応じて柔軟に対応するために必要な制度です。 また、行政の行為のすべてを法律で詳細に規定することは現実的に困難です。 このため、行政機関の専門性や実務的な知識を活用する目的で裁量が認められています。 行政裁量は、憲法や行政手続法、行政事件訴訟法などに基づいて機能します。

行政の裁量権とは|裁量権の根拠、限界を簡単に分かりやすく解説

1 法律による行政の原理

2 行政活動における裁量判断と考慮されるべき法の一般原則

(1) 行政活動に関する法の一般原則

(2) 行政活動と「裁量」

(3)裁量権の限界

1 法律による行政の原理

行政の活動はすべて法律に従って行われなければなりません。

行政活動には法律の根拠が必要 (法律の留保の原則)で、 法律に違反する行政活動は取消し又は無効 (法律の優位の原則)となります。

【根拠】

憲法の基本原理は① 権力分立 ② 国民主権 ③ 基本的人権の尊重です。

これは国民の権利・自由に影響を及ぼす行政権の行使を国民の信任を得た立法権 (国会)が制定した法によって拘束することにより、国民の権利・自由を擁護するという考え方(法の支配、法治主義)です。

ちなみに地方議会が定める法である条例も法律に準じた役割を果たします。

行政機関は法の執行機関なので、行政職員の仕事の根拠は「法」にあるというわけです。

そのため、国民の権利・自由に与える影響(利益・不利益)の有無を意識する必要があります。

2 行政活動における裁量判断と考慮されるべき法の一般原則

(1) 行政活動に関する法の一般原則

① 適正手続の原則

行政活動は内容的に正しいだけではなく、手続的にも適正なプロセスを経ることが要請されます(憲法31条)。

特に不利益処分を受ける者に対する手続保障は重要となります。

② 透明性と説明責任の原則

行政運営の透明性(=行政上の意思決定の内容及び過程が国民にとって明らかであること。)を確保し、主権者たる国民に対する説明責任を果たさなければなりませn(行政手続法1条1項、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1条)。

③ 平等原則

行政機関が合理的理由なく国民を不平等に取り扱ってはなりません。

④ 比例原則

目的達成のための必要最小限度を超えた不利益を課す過剰な規制は禁止されます。

⑤ 信義則

⑥ 権利濫用禁止

⑦ 必要性・有効性・効率性の原則

⑧ 公益適合原則

これら①~⑧が行政活動の適法性、妥当性の一般的指標となる原則です。

(2) 行政活動と「裁量」

法律による行政の原理があるとはいえ、広範な行政活動の全てを法律で規定することは不可能であり不適当です。

専門的判断、現場の実情に応じた判断の尊重されるべきで、法の解釈・運用における自治体の裁量的判断は必須といえます。

これを行政裁量(法律の枠内で行政機関に認められる判断の余地)といいます。

①法がその要件解釈を執行機関である自治体の裁量に委ねている例

・寄附又は補助をする「公益上の必要」性の判断(自治法232条の2)

・保育所を必要とする「保育に欠ける」児童の判断(児童福祉法39条)

・道路管理者が通行禁止・制限を行う場合に適当な回り道を道路標識で明示しなければならない「必要なとき」の判断(道路法47条の4) 等

②行政処分における事実認定、要件、効果についての判断

・公務員の懲戒処分における(ⅰ)非違行為の事実認定(飲酒運転をした),(ⅱ)当該事実が地公法29条1項懲戒事由の要件を満たすかの判断(飲酒運転は「非行」に該当する),(ⅲ)地公法29条1項のどの処分類型にするかという効果の決定(「戒告」とする)

・生活保護法78条の不正受給該当性、加算額の判断 等

③計画、契約、行政指導、争訟等、裁量的判断を要する場面は多数

このように行政庁の裁量権の範囲内にある限り、行政裁量が尊重され、司法審査で違法とされ取消しの対象とはなりません。

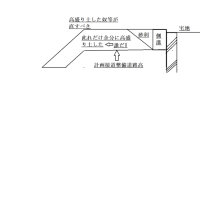

(3)裁量権の限界

とはいえ裁量権を逸脱、濫用した場合は司法審査の対象となり、違法とされる場合があります。

行政事件訴訟法30条: 行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

そのため、法の解釈・適用における裁量的判断の妥当性を担保する必要です。

裁量的判断において、①当該判断の前提となる事実の認定に誤りがないこと、②立法趣旨・目的との整合性、③行政が当該判断や行為を行う必要性、合理性、④住民全体及び当該自治体に与える影響(公共性)、⑤対象となる個人や企業等の権利侵害の程度等の影響の有無・内容、⑥当該判断や行為をしなかった場合に想定される弊害・程度等に、法の一般原則に反しないかを考慮するようにします。

※ 国(各大臣),都道府県知事等による地方公共団体への「関与」「技術的な助言」等(自治法245条~同245条の4)は,地方公共団体に対する強制力はなく,これに従ったから直ちに地方公共団体が免責されるものではないので,地方公共団体においてその妥当性について十分な見極めが必要です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます