河北新報オンラインニュース

2016年09月04日 日曜日より

http://sp.kahoku.co.jp/tohokunews/201609/20160904_45005.html

会員制の私設図書館が、秋田市中心部の中通4丁目にある。昨年6月に開館した「本庫HonCo(ほんこ)」だ。本格的な私設図書館は秋田県内では珍しい。今月には会員以外も楽しめる文学講座を始めるなど、本、文学と、人とをつなぐ「知の交流拠点」を目指している。

真四角な外観の建物は、木造2階で延べ床面積約90平方メートル。1軒丸ごと図書館だ。内部はコンパクトな空間を生かして約2万冊収容できる設計で、階段脇にも本棚が並ぶ。蔵書は約1万冊で郷土の本や児童書などをそろえる。各階に計30人分のフリースペースがあり、読書や調べ物ができる。

施設の代表は、秋田市立図書館などで司書として25年以上勤務し、今春退職した天雲成津子さん(59)=秋田市=。数千万円の建設費は全額負担した。東日本大震災後に生き方を再考し、「本と人がつながる場をつくりたい」と決断した。

開館以来、力を入れているのが、「本の力」と題した講演会。2カ月に1回開いており、会員以外も500円で参加できる。

8月28日にあった6回目は、講師に会社員鎌倉幸子さん(43)=東京都中央区、弘前市出身=を招いた。震災後、国際ボランティア団体スタッフ(当時)として陸前高田市などの被災地で移動図書館を始めた鎌倉さん。仮設住宅の住民が移動図書館を楽しみにしていた事例を挙げ、図書館の魅力を伝えた。

参加した国際教養大(秋田市)の加藤信哉図書館長(62)は「温かな雰囲気の中、意見交換ができた」と話し、知の交流に刺激を受けた様子だった。

今月からは現代詩を取り上げる文学講座もある。5日を初回に、10月17日まで4回開催。会員以外も参加可能で、各回500円。11月以降は反響を見ながら継続を検討する。

会員は準会員も含め約30人。うち十数人が運営に携わる。正会員は基本的に紹介制で、会費は年1万2000円。準会員の施設利用料は1回1000円で、希望回数を記した会員証を交付する。

開館は日、月、水曜の午前10時~午後6時。

連絡先は「本庫HonCo」

https://honco.jimdofree.com/

018(827)7032。

追記

「本庫HonCo(ほんこ)」施設の

代表の天雲成津子さんの博士論文が素晴らしい。

「金子洋文の研究 : その文化活動から」

http://ci.nii.ac.jp/naid/500000943796

https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/%3Faction%3Drepository_uri%26item_id%3D34614%26file_id%3D17%26file_no%3D1&ved=0ahUKEwjX9JH-1-zPAhWHmJQKHXqdAXYQFggbMAA&usg=AFQjCNHT67LJtd0uG7yT294EuhvNwjXDHw

https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/index.php%3Faction%3Dpages_view_main%26active_action%3Drepository_action_common_download%26item_id%3D35410%26item_no%3D1%26attribute_id%3D17%26file_no%3D1%26page_id%3D13%26block_id%3D83&ved=0ahUKEwjX9JH-1-zPAhWHmJQKHXqdAXYQFggeMAE&usg=AFQjCNEemPreq04n5BvHgB7j_aY3FrpN8Q

上記の論 文 の 要 旨(2,000 字程度)

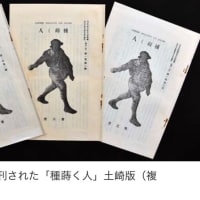

金子洋文(1894-1985)は、今日、プロレタリア文学運動の魁となった雑誌『種蒔く人』を発刊したことが高く評価され、その事蹟をもって文学史上に名をとどめている。

しかし、金子洋文は、雑誌『種蒔く人』を創刊したのみにとどまらず、プロレタリア文化運動以外にも注目すべき活動をしており、そうした活動もとりあげて、総合的に金子洋文について研究されたものはこれまでになかった。

本論文は、秋田市立土崎図書館に所蔵される金子洋文寄贈資料など各種文献資料調査をもとに、文化活動を中心に金子洋文について明らかにするものである。

各章では以下のことを述べる。

「第 1 章 序論」

金子洋文が、生まれてから青年期までを過ごした秋田県の土崎は港町であり、周辺の農村部とは異なる港町の文化を形成していた。その特色の一つに、土崎という地域社会で育った人間以外と交わることが多かったことがあげられる。その結果、農村部とは異なり、海外と関わる分野で活躍する人材が輩出し、その一人である小牧近江から金子洋文に海外の反戦思想「クラルテ」がもたらされ、金子洋文がそれに共鳴し、雑誌『種蒔く人』発行の動機となったことを述べる。

「第 2 章 金子洋文と白樺派の人々-書簡を中心に-」

母校の土崎小学校に代用教員として勤務していた時期、雑誌『白樺』と『第三帝国』の影響を受けて、金子洋文は文筆で生きる道を志す。土崎図書館に所蔵される金子洋文の書簡を時系列に整理し、『白樺』および『第三帝国』の雑誌の関係者にどのように接近していったかを具体的に明らかにする。また関連して、金子洋文は多くの文筆家と接するが、その中でも、土崎から上京したときに寄寓していた武者小路実篤の影響をもっとも受けたことを述べる。

「第 3 章 金子洋文と農民文学」

プロレタリア文化運動がさかんになる以前の近代文学において、農民の暮らしを描く文学作品は、都市生活者を描く文学作品に比較して少なかった。そうした中で、金子洋文は、当時の農村の困窮を取り上げた作品を多く著した。それらは都会と地方、都市と農村の格差を地方の視点から描いたものである。

『種蒔く人』の同人の中でも、もっとも多く農民や農村の生活を描いた作品を残していることを明らかにし、農民文学の先達のひとりであったと位置づける。

「第 4 章 金子洋文とプロレタリア文学雑誌」

プロレタリア文芸雑誌としては、『種蒔く人』の他に、『文芸戦線』、『新興文学』、『文党』、『文芸市場』

があげられる。金子洋文が『種蒔く人』に深くかかわっていたことは、これまでも述べられてきたことだが、さらに『文芸戦線』、『新興文学』、『文党』、『文芸市場』の編集等にもかかわっていたことを述べる。特に『文芸戦線』とは深いかかわりをもっていたことを明らかにする。

「第 5 章 金子洋文と俳句」

土崎図書館に所蔵される金子洋文自筆の俳句ノートにより、金子洋文は職業作家となる以前から晩年まで、多くの俳句を詠んでいたことを明らかにする。また晩年にその句集『雄物川』が刊行されるまで、金子洋文は、その俳句を公表しなかったが、その理由は、昭和 7 年(1932)に秋田の新聞『秋田魁新報』で展開された俳句論争にあったことを述べる。

「第 6 章 金子洋文の演劇活動―演劇人として」

金子洋文は、演劇の脚本などを著し、また演出にもかかわることがあった。現代演劇に関する基本文献『日本現代演劇史』に登場する演劇関係者を調査し、金子洋文が、現代を代表する演劇関係者である小山内薫、土方与志、岸田国士、村山知義と同様に、盛んな演劇関連の活動をしていることを述べる。

また早稲田大学演劇資料館のデータベース、土崎図書館所蔵の金子洋文資料、松竹大谷図書館所蔵資料など各種上演記録から、金子が関与した上演作品を抽出した金子洋文上演記録を作成し、その分析の結果、金子洋文作の戯曲がもっとも上演されたのは昭和 4 年(1929)で、その後は、演出家、舞台監督といった仕事へ次第に移っていたことを述べる。

「第 7 章 金子洋文と故郷― 地方性の存在」

昭和 43 年(1968) 上半期第 59 回芥川賞候補になった秋田在住の同人誌作家である杉田瑞子を、芥川賞

の選考委員であった石川達三に紹介したのは、金子洋文であったことなどを例にあげ、金子洋文が、秋田の後輩を中央の有力者に紹介するなどし、故郷である秋田と文化的に深い関係を持っていたことを述べる。また昭和 14 年(1939)頃には、舞台演劇にも使用した新民謡「秋田港の唄」を作詞作曲するなど、秋田の文化を中央に伝えることに熱心であったことを述べる。

「終章 結論」

金子洋文は、従来、プロレタリア文学運動の人物としてとらえられ、特にプロレタリア文化運動の魁となった雑誌『種蒔く人』を創刊したことが評価されている。しかし、金子洋文の活動は多岐にわたるものであり、それらの多くに故郷の秋田が関連している。プロレタリア文化運動としての活動のみをおこなっていたわけではなく、郷土秋田と深くかかわった文化人としても評価すべきであることを述べる。

審 査 の 要 旨(2,000 字以上)

【批評】

本論文でとりあげられた「金子洋文」は、今日では一般に、プロレタリア文化運動の魁になったとされる雑誌『種蒔く人』を創刊した人物の一人としてとりあげられる。その研究はこれまで、主に国文学研究者によって、プロレタリア文学研究の観点からなされてきた。しかしながら、金子洋文は文学創作の他に演劇に関するものなど多岐にわたる文化的な活動をしており、それは近現代の文化史上注目にあたいするものがあり、そうした方面からの研究がのぞまれている。また1985年に金子洋文は没し、金子の遺族によって、金子洋文が所蔵していた手紙等が、秋田市立土崎図書館に寄贈されるが、いまだそれらを十分に活用した研究はなされていない。このような状況を背景として、本論文の筆者は、文化活動を中心に金子洋文について論じている。以下、論文にそって批評する。

まず「第 1 章 序論」では、金子洋文の生涯を総括し、青年期までをすごした東北地方の港町土崎の地理的、文化的環境が、彼の活動にどのように影響をもたらしたかを論じている。港町であるがゆえに、他の地域の人々が出入りし、そのため周辺の農村部とは共有する価値観が異なり、海外の思想等を受け入れやすい環境であったことを述べる。そうした環境に育った金子洋文が「クラルテ」という反戦思想の普及運動に共鳴し、それが雑誌『種蒔く人』発行の動機となったとしたことには説得力がある。

「第 2 章 金子洋文と白樺派の人々-書簡を中心に-」では、母校の土崎小学校に代用教員であった金子洋文が文筆で生きる道を志した折に影響を受けたのが雑誌『白樺』と『第三帝国』であり、金子はこのふたつの雑誌の関係者に積極的に接近し、自らの進路を切りひらいていったことを、金子の書簡から時系列に明らかにしている。一次資料を用いて実証的に論じており、説得力がある。

「第 3 章 金子洋文と農民文学」では、『種蒔く人』という誌名や、土崎版表紙に用いられた、ミレーの同題の絵は金子洋文が選んだものであり、また金子は活動の場を東京に移した後も、『地獄』、『赤い湖』など農村を舞台にした作品を創作し、都会と地方、都市と農村の格差を地方の視点から描き、当時の農村の困窮を取り上げていることを述べ、文学作品として農民の暮らしを描く者が少なかった当時、金子は『種蒔く人』の同人の中でも、最も多く農民や農村の生活を描いていることを明らかにしている。こうしたことから、農民文学の先達のひとりとすることは説得力があり、文学史上に位置づけた点は評価される。

「第 4 章 金子洋文とプロレタリア文学雑誌」では、『文芸戦線』のすべての記事で、金子に関わる記事と秋田地方に関係する記事の分量がどのように推移したかについて調査し、後期の『文芸戦線』が、金子をはじめとする秋田の関係者によって、多分に支えられていたことを明らかにした。この他のプロレタリア文芸雑誌『新興文学』、『文党』、『文芸市場』などにも関与していた金子が、当時のプロレタリア系の同人雑誌に重要な役割をはたしたことを明らかにしたことは評価できる。

「第 5 章 金子洋文と俳句」では、金子洋文の俳句について論じたものはこれまでなかったが、土崎図書館に所蔵される自筆のノートなど生涯を通じ俳句を詠んでいたことを明らかにした。晩年に句集『雄物川』としてまとめ、秋田で刊行されるまで、その俳句が公的に発表されなかったのは、昭和 7 年(1932)に秋田の新聞『秋田魁新報』で展開された俳句論争であることを明らかにした点は評価される。ただし、金子の俳句そのものの分析がおこなわれていないので、それがあればより俳人としての金子が明らかになったと考えられる。

「第 6 章 金子洋文の演劇活動―演劇人として」では、『日本現代演劇史』に登場する演劇関係者を数量化した結果、金子洋文が、小山内薫、土方与志、岸田国士、村山知義とともに重要な位置を占めていることを明らかにした。

さらに早稲田大学演劇資料館のデータベース、土崎図書館に所蔵される金子洋文資料、松竹大谷図書館所蔵資料など各種上演記録から、金子の戯曲が最も上演されたのは昭和 4 年(1929)で、その後は次第に、演出家、舞台監督といった仕事へ移っていったことと、浅草オペラ、新国劇、新派、歌舞伎といった新しい演劇活動の現場に立ち続けていたことを明らかにした。これまで演劇に関しては断片的にしか知られていなかったが、全体像が明らかになった点は評価できる。

「第 7 章 金子洋文と故郷― 地方性の存在」では、金子洋文は、当時の芥川賞の選考委員であった石川達三に、秋田在住の同人誌作家である杉田瑞子を紹介するなど、秋田の後輩を中央の文化人等に紹介していたことを明らかにする。また昭和 14 年(1939)頃には、舞台演劇にも使用した新民謡「秋田港の唄」を作詞作曲するなど、秋田の文化を中央に伝えることに熱心であった。金子は、郷土と密着な関係をもった文化人として、多くの働きをしていたことを明らかにした点は評価される。

「終章 結論」

金子洋文は、従来のプロレタリア文学運動の人物としてとらえられ、特にプロレタリア文化運動の魁となった雑誌『種蒔く人』を創刊したことが評価されている。しかし、金子洋文の活動は多岐にわたるものであり、それらの多くに故郷の秋田が関連している。プロレタリア文化運動としての活動のみをおこなっていたわけではなく、郷土秋田と深くかかわった文化人としても評価すべきであるとする。「第1章」から「第7章」までの論考をふまえ、このように金子洋文を位置づけることには説得力がある。

本論文は、金子洋文について、関連資料の全体像を理解したうえで、一次資料ほか膨大な文献資料を緻密に読み解き分析し、金子洋文の文化活動の全容解明に迫り、金子洋文の地方性を明らかにしており、新たな知見を得たものと高く評価することができ、学位論文としての水準に達しているといえる。

以下、省略

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます