この間東京に出張した際、日程が土曜日にかかっていたので、半日の代休を取ることになった。年度始めの立て込んでいる時期ゆえ、その日も午前中は仕事をしたが、このままフイにするのも何だと思ったので、ぶらりと出かけることにした。大鰐線に乗ろう。

時間をみると、弘高下発の電車まではまだずいぶん時間があるようだから、始発駅の中央弘前まで歩いていくことにする。少しばかり風があるが、いいお天気だ。

富田大通りを避けて、裏道を行く。吉野町緑地で、奈良美智による「A to Zメモリアルドッグ」の像を眺める。日光が当たってぴかぴかしている。冬場はすっかり雪の色になじんでしまった感があったから、春になって生き生きとしてきたようだ。

緑地から、これから乗る電車を眺める。ここからみると、中三デパートの奇抜なデザインなどもみえて、いかにも都市から出る電車のようにみえる。

弘前昇天教会の脇の道を歩く。ここからは正面に一戸時計店のとんがり屋根と、そして右には昇天教会の鐘という、弘前の時のシンボルが一緒に拝める。

中央弘前駅に着く。窓口で「さっパス」を買う。往復の電車賃と、大鰐の日帰り温泉施設「鰐come」の入浴券、それと200円分のお買い物券が付いて、1,000円也。改札が始まるまで、ベンチに腰掛けてしばし待つ。

発車5分ほど前になると改札が始まる。今日の電車は青い帯を巻いたもの。

去年の12月に1週間ほど「電車通勤」したときには、赤い帯の車両ばかりだったから、ちょっと新鮮だ。まだ出発までいくらか時間があるから、大好きな弘南鉄道のキャラクター、ラッセル君の顔出しを眺める。同行者がいたら、ぜひ顔を出して写真を撮ってもらいたいところだ。

2両編成の電車に乗客は15、6人ほど。思ったよりは乗っているか。それでも弘前学院大前で3、4人下りてしまって、10人ほどになる。途中駅で乗ってくる人はほとんどない。

小栗山のあたりまでは住宅地のなかを進む感じだが、松木平までくると、一気に視界が開けてくる。辺り一面水田とりんご畑になって、「平野」を実感することができる。田んぼでは白鳥(?まだいるのだろうか?)が餌をついばんでいたりする。

津軽大沢では列車の交換がある。車庫には6000系電車が休んでいた。再び青色と赤色の帯をまとっているようである。

義塾高校前を出る。まだ学校が終わる前のようで、高校生が乗り込んでくることもない。石川の高架橋を渡る。ここでJR奥羽線をオーバークロスする。ローカル私鉄がJRの本線を見下ろすというのはちょっと気分がいい。そしてこのコンクリート橋の独特の構造もまたよろしい。

それにしても大鰐線の各駅舎(といっても中央弘前と大鰐以外は無人駅になってしまったが)のデザインは誰の手によるものなのだろう。台形を逆さにしたような、そして石灰色を基調としたデザインは、戦後のものとはいえ、評価に値するものなのではないかと思う。中央弘前駅の評価はかねてからもちろん高いが、沿線を通しての統一感というのもまたよいところだと思う。

いいお天気だが、生憎岩木山の山頂には雲がかかっていてよくみえない。それにすっかり霞んでいる。そのせいかどうかわからないが、花粉症の症状も今日はひどくなってきた。周りにはマスク姿の人は少なくて、僕だけやたらとひどいようである。

あちこちの畑からは煙が上がっている。これもまた春を感じさせる光景である。

大鰐に着く。およそ30分ほどの旅である。大鰐で下車したのは8人ほどだったろうか。

ホームから古びた跨線橋を見上げる。先日訪れた、長野電鉄屋代線の屋代駅の跨線橋を思い出す。

JRの跨線橋との境目には、かつての長距離列車の記憶を残す行き先案内板がある。寝台特急「日本海」が定期列車としての運行を終えた今、金沢・大阪へと直通する列車は、ここ大鰐温泉駅には停車しない。新幹線が開通して、人の流れというものがすっかり変わってしまったのだ。

鰐comeに向かう途中、弘南鉄道のラッセル車(キ105)と凸型の電気機関車(ED221)がみえた。当たり前だが、キャラクターのラッセル君と比べるとずいぶんといかめしい。むしろED221のほうがかわいらしくみえて、こちらもキャラクターになるんじゃないかな、などと思う。

昼から温泉に浸かる。実にいい気分だ。しかも空いている。ただし露天風呂は風が冷たいので、お湯に浸かっていないとたちまち寒くなる。

「さっパス」には電車の時刻表が書いてあるから、それをみて時間まで館内の座敷でくつろぐ。売店でラッセル君の絵はがきと電車のペーパークラフトブックを買う。10分前に出ればゆうゆう間に合う。車内にはランドセルを背負った小学生が5人ほど乗っている。彼ら彼女らにとっても通学列車なのか。

電車はゆっくりと走り出す。どの川も雪融け水で水量が多い。

再び石川高架橋を渡る。いつも間にか雲は晴れて、岩木山のシルエットがはっきりとみえるようになった。

津軽大沢で再び列車の交換がある。この駅も昨年無人駅になってしまった。

先月には大鰐線の存続をめぐって弘前市役所で協議が行われたばかりだ。合理化は限界まで進められている観がある。「青森鉄道むすめ」の平賀ひろこさんは、弘南鉄道のトレインキャストとなっているが、このトレインキャストの乗務さえ、先月末で終わってしまった。

先だっての2つの路線廃止もあって、ローカル私鉄のあり方はますます厳しいものとなってきているように思える。残すには乗るしかないのだが、僕とてごくごくたまにの乗客に過ぎない。ただ、かつてここに路線があった、と過去の記憶として聞くのならともかく、今ここにあるものならば、どうにかできないものか。すでに多くの人が叡智を集めて考えていることはわかっているけれど、自分なりに考えていきたいと思う。

中央弘前駅に着いて、ルネスアベニューを抜け、名曲&喫茶ひまわりでコーヒーを飲み、しばし読書する。電車に乗り、コーヒーを飲む、というのは、もちろんJR弘前駅でだってできる。だがこちらにある趣には遠く及ばない。ターミナルとしての魅力なら、中央弘前も負けないものを持っていると思うのだ。

須坂駅に戻ってきた。跨線橋の上に人だかりがある。到着する列車を撮影しようという人々のようだ。遠くから踏切の音が聞こえてきたので、まもなく到着のようだ。長いこと須坂駅構内に留置されている2代目OSカー10系と、屋代線の電車が並ぶ瞬間を待つ。

改札口からホームに下りて、あちこち見て回る。ある程度近代化されてはいるものの、随所に古びた感じが残っている。

乗り込む電車は、先ほどと同じ編成のようだ。それにしてもこんなにきれいな電車だったっけ?と思う。弘南電車で見慣れている、元東急のステンレスカーよりもはるかに美しい。デザイン的にもよくできた電車だったのだな、と思う。

最後尾の、運転席直後の場所に陣取る。ここから前面展望ならぬ後面展望を楽しもうと思う。一応ワンマン電車ではあるが、たくさんのお客さんをさばくための乗務員は乗車している。ただしこちらの運転席のほうに入ることはなさそうだ。

列車が動き出す。須坂を後にして、しばらくはまっすぐな線路を進んでいく。この独特の架線柱が並ぶ眺めもなかなかいいものである。

時折、車両のあちこちに目を向けてみる。ドアに手を挟まれないよう注意を促すステッカーの男の子の涙も、何だか今日は違った意味での涙のようにみえてきた。

信濃川田では、元成田エクスプレスの「スノーモンキー」2100系とすれ違った。普段ならこの線を走ることはまずない車両である。これまた廃線景気によるものらしい。左に並ぶ、小布施から移動してきた古い車両たちの行く末も気になるところである。

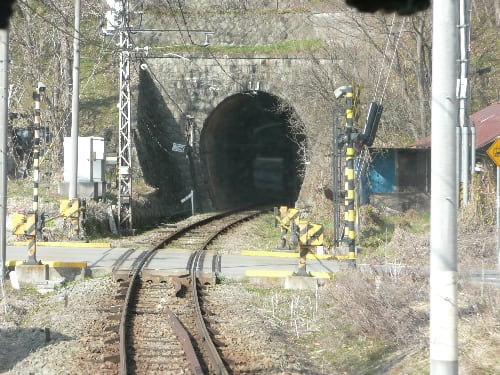

いくつかのトンネルを通過する。今まで意識したことはなかったが、馬蹄形の石積みのトンネルで、これがまた歴史を感じさせる。

しっかり景色を目に焼き付けておこう、と意気込んでいた往路と比べると、復路はただぼんやりと風景を眺める感じで進んでいく。それでもふと駅舎に目をやったりすると、子どもたちの書いた惜別の絵が飾ってあったりして、感傷的な気分になる。

どんな小さな駅でも人の乗り降りがあり、カメラを向けて見送られる。今まで廃線になる直前の電車に乗りに行くということがほとんどなかったから(その意味でこの2ヶ月は僕にとっては異例のこと続きだ)、何とも新鮮な経験である。

線路はやがてしなの鉄道の線路と併走して、屋代駅に到着する。

跨線橋には、4月1日から屋代線に代わって走り出すバスのPRポスターが掲出されている。廃線の寂しさとは対照的に、こちらは明るい雰囲気作りに満ちている。バス転換の成否というのは、そう時間を置かずに明らかになろう。

跨線橋を渡って、改札口に向かう。オンボロの跨線橋はどうなるのだろう。

改札口を出て、しばらく待合室のなかをうろつく。こちらの時刻表も運賃表も、まもなく過去のものとなる。

廃線は残念なことだが、話しを聞くところによれば、自治体も会社もいろいろと策を講じての結果だそうだから、仕方のないところなのだろう。盛大な見送りのなかで、ゆっくりと往復を楽しめたことは、とてもよかったと思う。そして、身近なところで頑張っている路線の今後というものについても、思いをめぐらせる。どうしたら活かし続けることができるだろうか。

お彼岸の休みを利用して、長野に行くことにした。早起きして、始発の次の奥羽線列車に乗る。3両編成の電車は空いていて、ゆったりと座ることができた。新青森で乗り継いだ新幹線はE5系使用の「はやて」。こちらは結構混んでいる。車内の暖かさにつられて眠りこける。

目が覚めたのは大宮に近づいたころ。長野新幹線との接続はすごぶるよい。ぼんやりと車窓の景色を眺める。高崎を出たあたりから、ぐーんとカーブしていって、何となく遠心力を感じるような気がするのは(全く気のせいかもしれないけれど)長野新幹線ならではだ。

上田でしなの鉄道の電車に乗り換える。何の変哲もないセミクロスシートでも、朝方乗った奥羽線の701系電車よりはずっと豪華な感じがする。

屋代駅に到着する。いったん改札を出て、窓口で須坂行きの硬券切符を求める。前には10人ほどの列ができている。再び改札口で鋏を入れてもらって階段を昇る。このあたりからすっかり「鉄」な雰囲気があふれている。

ひなびた跨線橋を渡り、屋代線のホームに下りる。

ホームでは電車が出発を待っていた。2両編成の3500系電車は、赤い帯やらステッカーやらをはがされて、かつて日比谷線を走っていた当時の姿になっている。

すでに座席は埋まっていて、立ち客もたくさんだ。出発まで、ホームのあちこちにカメラを向ける。屋代駅は、しなの鉄道側は小ぎれいになっているが、屋代線ホームにはいかにも昭和な味わいが存分に残っている。

電車に乗り込む。東京の通勤電車のような混み具合だ。何とか吊革につかまって、車窓の風景を眺める。

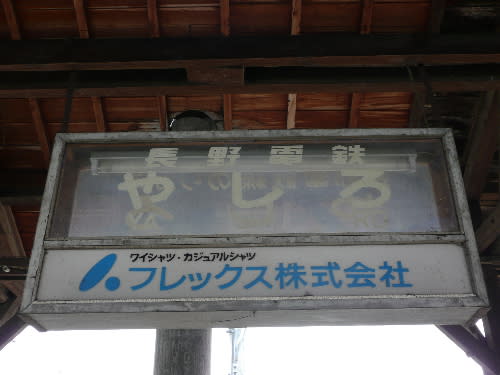

途中駅はひなびた感じのところが多い。ホームの駅名板なんて、褪色して読むのもやっとという感じである。

でもどの駅のホームにも鉄道ファンがたくさんいる。そしてちょっと背の高い建物(多くは学校)があるな、と思って目をやると、窓のところに「ありがとう!屋代線」といったメッセージが貼ってある。

川に近づくと、視界が開ける。まだ雪を戴いた山もみえてくる。

松代城の城門がみえてくると松代に着く。こちらでは乗客の入れ替わりが結構ある。

ホームの雰囲気といい、駅舎のたたずまいといい、ローカル私鉄の駅のなかでも、屈指の趣のある松代である。途中下車してみたいが、先を急ぐことにする。

信濃川田の駅舎もなかなかいい感じである。長野電鉄の駅舎には、「標準設計」というものがあるのだろうか、様式が似ているところもある。

綿内を出て、列車が動き出したところで、コンクリート造の変電所の建物を撮る。ディスプレイを覗かずに、カメラだけ向けたので、えらく傾いてしまった。1926年築のものだそうだ。無装飾なコンクリート建築であっても、壁の色合いなんかに独特の味を感じさせる。

須坂に到着する。ホームの上にたくさん人が待っている。下り立って、車庫のほうをみやると、1000系ゆけむりと、2000系が休んでいた。今日は平日ということもあって、2000系はお休みのようだ。僕はこの電車には一度乗ったきりだ。

須坂駅の改札で、乗車券に無効印を押してもらう。このきっぷはずっと財布に入れておこう。

もう間もなく、この路線図もいっそう寂しいものとなりそうだ。

すぐには屋代に引き返さず、須坂の街を歩いてみることにする。

十和田市駅のバスターミナルのプラットホームに下り立つ。まずは道路の側に出て、ホームに停まっている電車を撮影する。

今日の昼食は2回。それも駅そばと決めている。バスのプラットホームとつながっているコンコースにあるそば屋さんで玉子そばを食べる。

2階の電車の出札窓口に行く。間もなく電車が出る時間だが、待つ人はそう多くはない。

電車が出発したのを見計らって、記念切符を買う。「鉄道むすめ」の青森版ができたらしく、こちらまでついでに買ってしまった。三沢までの乗車券も、窓口で硬券のものを売ってもらった。

出札窓口の戸が閉まると、静まりかえった感じになる。

十和田市駅に背を向けて歩き出す。ショッピングセンターと一体化した駅というのは、いろいろと可能性があったようにも思うが、それさえも思うに任せないような現実というものが立ちはだかったのだろう。

十和田の中心市街地を歩くことにした。こちらは次年度に向けた「下見」の意味合いもある。十和田市を訪れるのは、昨年の11月に、地域生活演習という1泊の野外授業に同行させてもらって以来だ。そのときの印象が面白かったので、今年はより深く勉強したいと思う。

天気は晴れてきたが、相変わらず風が冷たい。稲荷神社の大きな鳥居を見ながら進む。

十和田市の中心街は、立派なアーケードがあって、碁盤の目のような通りの配置になっている。こんなところも北海道に似ている。シャッターの下りているお店も多いが、一方で再開発で新たに店舗がオープンしたところもある。

電車の時間を勘案しながら、行けるところまで行って引き返す。駅までは行きとは違ったルートをたどる。途中で趣のある教会に出くわした。

あとで調べてみたら、1932年築、しかも宇都宮のカトリック松が峰教会や神田のカトリック教会を設計した、マックス・ヒンデルによるものとのこと。外壁などがきれいになっているので、ぱっと見ただけでは気づかなかったが、すごいものがあるのだなあ。

再び十和田市駅に戻ってきた。同好の士と思しき人が10人ほど。思ったほど多くはない。出発まではしばらく時間があるので、切符に鋏を入れてもらい、跨線橋を渡り、ホームに出て電車の写真を撮る。

(レールは中心市街地とは反対の方向を向いて途切れている)

前のほうの座席に座って、車窓風景を車内から撮る。11月に来たときには、朝早くに乗りに行った。でもそのときには朝食の時間までに宿に帰らなければならなかったから、十和田市から古里まで乗って、そこから十和田市へと引き返したのだった。だから全線乗り通すのは今日が初めてである。

(写真が傾いているのではなくて、電車が傾いてホームに停車する)

七百ではカメラを持った乗客が数人下車した。側線に停まっている車両群も魅力的だが、ここは先を急ぐことにして、車内から無理な角度でカメラを向ける。凸型の電気機関車も魅力的だが、一番見たかったのは、緑色の東急からやってきた電車である。

車窓の風景には大きな変化はない。道路が併走していて、これなら車との競争も厳しかろう。社名には「観光」とあるけれど、電車そのものには観光的要素は乏しい。もっとも、大曲を出て、広大な古牧温泉の敷地内を走るあたりはなかなか楽しい。

三沢駅に到着した。ホームのたたずまいも駅名板も、何ともいい感じである。

さて、今日二度目の駅そばである。こちらは三沢の駅そばと同じ経営で、メニューもほとんど同じである。だがお店の趣はこちらのほうがずっとある。

今度はスペシャルそばを食べた。

天ぷら・玉子・山菜が載っている。それに青のりもかかっている。十和田市のほうでも青のりがかかっていたから、全メニューにかかっているのだろう。

駅舎を出て、道路のほうから眺めてみる。コンクリートの飾りっ気のない建物だが、それはそれで味わいがある。年月を経ての汚れもまたある意味装飾だ。

これが最初で最後の、通しでの乗車機会だ。来年度に十和田市を訪れるときには、もうこのルートでの移動というのはできなくなる(代替バスはもちろん走るのだが)。

このような形で地方鉄道の終焉を見ていると、やはり弘前のことも気になってくる。一時はLRTへの注目などで、鉄道の存在意義が見直されてきたように思っていたけれど、そうした流れは全国共通のものではないし、またいささか退潮気味でもあるように思う。

青い森鉄道の列車を待つ。なぜか青い森鉄道と十和田観光電鉄の接続もあまりよろしくなかった。この時間帯はまずまずである。701系電車ではなく、大湊からやってきた、「快速しもきた」のディーゼルカーに乗る。やっぱりボックスシートはいい。

雲の流れが速い。太陽はあっという間に西に傾いている。堂々たるかつての東北本線の複線区間を、キハ101が快走する。エンジン音も心地いい。

列車は定刻通りに八戸駅のホームにすべり込んだ。1時間半弱で移動できるところを6時間かけてやってきた。たった一度きりのぜいたくな旅である。

八戸に行くことになった。新幹線を使えば、弘前から1時間ちょっとで行くことができる。前に行ったときにはまだ新青森まで開業していなかったから、在来線で海を眺めたりしながら行った。近くなったのはありがたいが、ちょっと味気ない。寄り道をして行くことにした。

新青森の次の駅、七戸十和田で下車する。駅舎は堂々たる立派なものだが、時間が時間のせいか、構内は閑散としている。駅前には大きなショッピングセンターがでんと構えている。

野辺地からやってくるバスを待つ。時刻を過ぎてもなかなかやってこない。観光向けのツアーバスがさっそうと走っていくのがちょっと恨めしく思えたりもする。

定刻より15分ほど遅れてバスがやってきた。目的のバス停は笊田川久保というところなのだが、バス路線図にはなぜか同じバス停名が2回登場する。どうなっているのかわからないが、まあ何とかなるだろう。

バスは「北海道的」な風景のなかを走る。最初の笊田川久保で下りる。何となくこっちだろう、という方向に歩いてみる。ああ、あった、旧南部縦貫鉄道七戸駅はこちらで間違いないようだ。

道路の反対側には大きな空き店舗があった。そのたたずまいからして、新幹線駅のほうに移ったショッピングセンターの跡地だとすぐにわかった。雪の量はそれほどでもないが、風が冷たい。そこにきてこんな光景に出くわすと、ますます寒い気分になる。

旧七戸駅の駅舎は、思ったよりも大きなものだった。旧南部縦貫鉄道の本社屋でもあり、現在も南部縦貫株式会社のオフィスが入っている。

南部縦貫鉄道は、一度は乗ってみたかった路線である。だがかなわぬうちに廃止になってしまった。弘前からなら、そのうちゴールデンウィークの一般公開などで見られるだろう、と思っていたら、そのうち時間が経ってしまった。七戸町観光協会が駅舎と機関庫を公開しているのを知っていたのだけれど、それもこの3月いっぱいと聞いて、行かなくては!と思ったのである。

右手の駅の入口から入ってみると、観光協会の方が迎えてくださった。早速機関庫のほうに案内していただく。歩きながら、3月いっぱいで終わるんですよね?と尋ねてみると、思いのほか見学者が多く、4月以降も引き続き見学できるとのこと。それはうれしい。

機関庫は思ったよりも小ぶりの建物で、そのなかに車両がびっしりと詰まっている。もともと小学校の建物の廃材を利用して造ったものなのだそうだ。

戸を開けてもらい、中に入る。写真では何度も見た、丸っこくてかわいらしい印象のレールバスも、間近で見ると堂々たる存在感である。保存されている方々が丁寧に整備されているのだろう、塗装なども実にきれいだ。

庫内をぐるぐると歩き回って、思い思いの角度から写真を撮る。ひんやりとした空気が気持ちいい。

動態保存車両だけでなく、静態保存の機関車などもある。職員さんがひとつひとつについて、経歴や性能などを説明してくださった。

大型のキハ104は、いろいろ立ち位置を変えてみても、到底全体を撮ることはできない。失礼ながらお顔だけを撮らせてもらう。

キハ101とキハ102が並んでいる姿、これが一番美しい眺めだと思う。雲が切れたのか、外から光が差し込んできた。

かつてのホームも保存されているのだが、雪が深くて行くことができない。この辺はまた雪が融けたらじっくり眺めてみたい。

切符売り場だったと思しき場所には、様々なグッズが並んでいて、購買意欲をそそられる。某帆布店のデザインにも似たトートバッグやら下敷きやらを買う。

見学を終えてバス時刻を確認すると、まだまだ時間があるようだ。ならば七戸十和田駅に写真があった近代建築を見ておきたい。職員の方に場所を尋ねると、「ちょっと時間がかかりますよ」といいながら、手書きの地図をささっと書いて、詳しく説明をしてくれた。こんなご親切がとてもありがたい。お礼を述べて、外に出る。

書いてもらった地図は実にわかりやすく、迷うことなく目的地にたどり着けた。旧七戸郵便局。1928年の建築である。登録有形文化財にもなっていて、塗装の剥げ落ちなども目立つが(これはこの地の気候ゆえ仕方のないところだろう)、正面の4本の柱の存在感もあって、堂々たるものである。洋館だけれど、破風のあたりには和風のテイストもあって、そこには〒マークがしっかりと入っているのもいい。公開はされていないようで、正面の入口の部分には個人の表札が掲げられていた。

どこか山形県酒田市の旧割烹小幡(映画「おくりびと」のNKエージェントの建物)を思わせるようなところがあって、そんな風に活用されたら面白いだろうな、などと考えた。

まだバスまで時間があったので、七戸の商店街を歩いてみる。車が何台か通る以外、歩く人はほとんどない。でもところどころ歴史を感じさせるお店などもあって、街並みとしてはなかなか面白い。

今度のバスは時間通りにやってきた。乗ってみて、笊田川久保バス停を2度経由する理由がわかった。七戸の中心部をバスはぐるりと一周する。その入口と出口がこのバス停であったのだ。

バスには高校生がどんどん乗り込んでくる。見晴らしのいい風景のなかを快走する。十和田市駅で下車する。さて、ここで次のお目当てに乗り継ぐ。でもその前に腹ごしらえをしておくことにする。

鉄道のブログでもないくせに、電車のことばかり書いている。それくらい、電車に乗る日々というのは僕にとって新鮮であったのだ。

そんな通勤も、とりあえずは今日が最終日である。いつもの場所から、てくてくと歩いていく。冷え込みはそこそこ厳しいが、雪もすっかり融けて、爽やかな朝である。土手町通りも、まだ車通勤のピーク時間前なのか、通る車は少ない。

昇天教会の脇の坂を下って、駅の前に出る。教会の扉には、しっかりとクリスマスリースが掛かっている。

例によって、大鰐からの電車の到着前にホームに出て、電車を待つ。今日はお天気がいいせいか、雪の日と比べると高校生の姿も少ないような気がする。ピークの日の7割くらいだろうか。しかも通学定期券を持っている生徒がほとんどである。雪の日だと、券売機できっぷを買っている高校生も多い。ということは、今日のような日に乗っている人数が「固定客」ということなのだろう。

数日前には、真っ白な雪の上に見えた吉井酒造の赤煉瓦倉庫も、今日は緑の芝生越しに見える。

最終日ということで、運転席の後ろに「かぶりつき」で立つ。曇ったガラス窓越しに、前面展望を楽しむことにした。

出発前。

ほんの一瞬だけ見える、最勝院の五重塔。

弘高下駅に到着。

弘前学院大前へ。大急ぎで駅前に自転車を停め、ホームに駆け上がる高校生が見える。2人ともちゃんと間に合ったようだ。

去りゆく電車を見送る。

今日はまだ下り電車を待つお客さんの姿は見えない。

中央弘前-弘前学院大前の区間は、距離1.9km、所要時間4分である。待ち時間を含めても、鉄道空間で過ごすのは、10分から15分といったところだろう。それでも僕には何だかとても貴重な時間のように思えた。好きな者にとっての価値、といってしまえばそれまでだが、電車には、他の移動手段にはなに何かがあるように思える。それを実感させてくれた、10日間であった。

連日朝の通勤・通学時間帯の電車に乗っていたら、そのうちにラッシュアワー後の電車の様子も気になってきた。

幸い、少し遅出でも問題のない日がやってきた。ゆっくりと自宅を出て、土手町通りを歩いて、開店したばかりの紀伊國屋書店に立ち寄る。店内のお客さんもまだまばらである。ひとめぐりして、気になった2冊を買った。

・松葉一清監修『復興建築の東京地図』(別冊太陽 太陽の地図帖10)、平凡社。

・『東京人』2012年1月号(特集:軍都東京の昭和)、都市出版。

10時を過ぎているから、ルネスアベニューを通って中央弘前駅前に下りる。雪はあらかた融けてしまった。

まだ出発まで時間があるので、駅舎の周りをうろついてみる。

大鰐からの電車から降りてきたお客さんは15人ほどであった。その人たちがはけてしまって、待合室はがらんとしている。朝はまだ開いていない、たい焼き屋さんも営業している。クリーム入りのたい焼きを買い、ベンチに腰掛けてお茶とともに楽しむ。同じく構内にあるラーメン屋さんも気になるのだが、こちらはまだ一度も入ったことがない。

改札開始となって、ホームに上がる。ひそやかにラッセル君の顔出しがあった。ラッセル君は、駅員姿と横綱姿の2パターンあるが、僕が好きなのは後者のほうである。

朝とは違い、ホームはひっそりとしている。電車も心なしか寂しそうである。

お客さんは1両目に5人ほど、2両目には1人もいない。

クリスマスの飾り付けを眺めて回る。ツリーのないところにはリースが掛けてある。

吊革の持ち手は赤く、葉っぱのついたりんごの形になっている。1両にひとつだけ、ハート型のものがある。

いろいろと装いを新たにしている電車ではあるが、少しばかり目を凝らすと、まだまだ古を思い起こさせるものもあれこれ残っている。

昼間の電車には、トレインキャストという女性乗務員が乗っていて、料金の収受などを受け持っている。肩から提げたカバンが、いかにも車掌さんらしくて好ましい。2両目から乗ってきて、運転席直後の定位置に向かいながら、乗客に「おはようございます」と声をかけている。

乗客5人で中央弘前を出発する。弘高下で、2人乗車。そして弘前学院前では5人が下車した。そのまま乗っていくのは2人である。乗務員2人で、乗客2人。朝の混雑ぶりからは想像がつかない、厳しい状況というものが窺われた。終点まで乗り通すお客さんがいない、なんていうこともあるのかもしれない。

弘前学院大前のホームの屋根には、行灯型の行先表示灯がある。今となっては、「かいそく」の文字の部分に灯りが点くことはないのであろう。少しばかりしんみりした気持ちになって、職場へと向かった。

市内某所から歩いて15分ほど、中央弘前駅までの道のりもすっかり慣れたものとなった。

中央弘前駅前の横断歩道を渡るのだが、ひっきりなしに車が往来していて、わずかな隙をみて大急ぎで渡らねばならない。

こちら弘前のドライバーの多く(推定95%以上)は、横断待ちをしている歩行者を通してくれるなどという心性を持ち合わせてはいないのである。今朝などは、ものすごいスピードで走ってきた車から怒鳴られた。寒い朝なのにわざわざ窓を開けて、ご苦労なことである。

弘前のドライバーのマナーの悪さは、地元ではつとに有名である。だが、これは青森県全体に当てはまるものではないらしい。弘前においてはことのほか悪いのだそうだ。

大鰐からの電車もまだ到着しておらず、いくらか時間が早いためか、待合室はまだがらんとしている。ストーブを囲むようにして置かれているベンチに腰掛ける人も少ない。

改札は大鰐からの下り列車が到着する少し前に始まる。一番乗りでホームに出る。お客さんを満載した電車が到着した。改札口に向かって、下車した乗客が足早に歩いていく。

雪の日とあって、高校生の乗客数も多い。そして3つある扉のうちの真ん中(普段から開閉しない)のところにはクリスマスツリーが置かれていた。

いち早く乗り込んだので、窓枠や扉を額縁に見立てて、雪景色を楽しんでみる。

弘前学院大前で下車する。大鰐へと向かう列車を見送る。

ホームのスロープを下りる。雪で真っ白だ。滑らないように気を配りながら、恐る恐る歩く。

駅舎のなかには、列車のヘッドマークと同じデザインのポスターが貼られている。ほう、こんなイベントがあるのか。何だか楽しそうだ。先日の新里駅のイベントといい、いろいろな趣向が凝らされているようだ。

駅から大学に行くまでの道のりは、ちょっと厄介である。途中、直角のカーブを4度通らねばならない。歩いていると、車がぎりぎりまで迫ってくる。かなり怖い思いをする。通称「バカヤローカーブ」。由来を調べてみると、ああ、そういうことだったのか。もっとも、他の由来説もいろいろあるようではある。

それにしても「迷惑な歩行者」、とあるが、どう考えても車中心の論理である。迷惑なのは車のほうじゃないか。偶然か、必然か、電車に乗る前の出来事と、このカーブの名前の由来とが、やけに符合してしまうのである。

12月4日は東北新幹線新青森駅開業から1周年である。各地で記念イベントが開催されたのだが、僕もそのひとつ、それも割とささやかに開かれたイベントに行ってきた。

弘南鉄道弘南線の新里駅構内に、蒸気機関車8620形が設置された。もともとは鰺ヶ沢町役場の裏手に展示されていたのだが、海に面したところで、潮風による腐食が著しいためにこちらに移ってきたとのこと。新里駅は、開業以来の駅舎を改装したばかりだ。以前の古びた感じはなくなったが、形は昔のままである。

田んぼの脇に車を停めて、会場へと向かう。強い雨に強い風。いささか残念な気候である。にもかかわらず、思っていた以上の人出である。鉄道マニアの方もおられたようだが、それ以上に地域のおじちゃんおばちゃん、それから子どもたちの姿が目立った。

蒸気機関車の運転台にも上がれるようになっていて、汽笛の紐を引いて音を出すことができる。カマには発煙筒が入れられて、煙が出るような演出もされている。僕も列に並んで、ボーッ、と鳴らしてみた。なかなかの迫力。

機関車の隣には、わざわざ弘南名物のラッセル車が運ばれてきていた。鄙びた無人駅が、この日は鉄道テーマパーク然としている。

突然、「先生こんにちは」と声をかけられた。振り向くと、昨年お世話になった鰺ヶ沢町役場の方である。鰺ヶ沢からの移設ということで、こちらまで足を運ばれたのだそうだ。こうやって結びつきが生まれるのもまたうれしいことである。

狭い駅舎には、雨風を避けるために人がひしめいていた。そんななか、弘南鉄道のゆるキャラ、ラッセル君と、もう一人、ん?お名前は何というのだろう、キャラクターが記念撮影に応じている(後に平川市碇ヶ関地区のキャラクター、たけっこくんと判明)。

そうこうするうちに弘前からの電車が到着した。周りの人々は、小旗を手にして何やら歓迎ムードである。すると降りてきたのは弘前市長とたか丸くんだ。弘前駅での記念イベントからそのまま移動してきたのだろう。市長さんはともかくとして、たか丸くんの電車移動というのはすごいことだ。しかも普通の営業列車だから、お客さんはびっくりしたことだろう。

3体のゆるキャラたちは、互いに抱擁?し合った後、仲よくステージへと向かっていった。

ますます強くなる雨風に退散することにしたのだが、イベントはその後も盛り上がったようである。こぢんまりとしているけれど、なかなか素敵なイベントだった。弘南鉄道はとっても頑張っている。にわか利用者としても、ますます応援したくなる。

ここのところ、訳あって早起きをしている。さらに訳あって、自宅を出て、それから少し離れたところに寄って、大学へと向かう。

大学へは、もちろん歩いていける距離である。だが、通り道には中央弘前駅がある。しかもぴったりの時間に電車が出る。これは乗らないわけにはいかない。憧れの(そして久々の)電車通勤である。

ちょうど通学時間帯に当たっていて、待合室は高校生でいっぱいである。大鰐からの電車が到着して、こちらは主として通勤のためらしいお客さんが改札口から出てきて、しばらくすると大鰐行きの改札が始まる。

この駅には駅員さん(業務委託された方なのだろう)の女性がいて、きっぷを切ってくれる。その際には「おはようございます」と声をかけてくれる。何だか気持ちがいい。

僕が普段乗る列車は、高校生たちで8割程度座席が埋まる。高校生たちはおしゃべりをしたり、参考書に目を落としていたり、いろいろだ。日中はガラガラで走っているところばかり目にするが、これだけの乗客だと、やはりバスでは積み残しが出る。通学の足としては欠くことのできないものなのだろうな、と思う。

大学の最寄り駅は、中央弘前からひとつ目の弘高下である。でも初乗りの200円のきっぷで、次の弘前学院大前まで乗ることができる。たったひと駅で下車してしまうのはもったいないから、多少長く歩くことになってもこちらまで乗ることにしている。駅名のとおり、弘前学院大の最寄り駅だが、まだこの時間は大学生の利用者はほとんどいないようだ。そもそも大学生じたい、あまり利用しないのかもしれない。下車したのは僕を含めて3人。乗り込んだ高校生は20人はいただろうか。

列車が出ていった後の駅は静まりかえっている。空が少し明るくなってきた。

かつては駅員も配置されていた駅舎は、結構堂々としたものである。待合室の雰囲気とか、改札口のたたずまいなども、なかなか好ましい。

待合室には、間もなくやってくる中央弘前行きの電車を待つお客さんが3人ほど、ベンチに腰掛けていた。たぶん青い帯を前面に巻いた(貼った)電車がやってくるはずだ。

電車を利用して大学に出ると、いつもよりも、さあこれから仕事しよう、という気持ちが高まるから不思議だ。

調査実習で弘前の街中に出た際に、たまたま弘南鉄道の鉄道の日のイベントポスターを目にした。大鰐線では、通常運行から離れている6000系電車が走るらしい。車庫のある津軽大沢から大鰐に行き、中央弘前まで走って津軽大沢に戻るという運行のようだ。ホームページを見ると、時刻表も出ている。

これはぜひ乗ってみたい、と思っていたら、この日は午後に修士論文の中間発表会がある。となると津軽大沢や大鰐にまで行って乗るのは難しそうだ。中央弘前からなら乗れるかもしれない。

ただ、どうしても今日のうちに書き上げてしまわねばならない書類がある。津軽大沢まで乗って、それから大学に戻ってくるとなると、かなり遅くなってしまう。時間を計算してみると、うーん、やはり乗りに行くのは厳しいか。

だが、写真を撮るくらいならできる。というわけで、弘高下の駅までカメラを提げて出かけていった。先に大鰐行きの7000系電車がやってきた。お客さんはポツポツ乗っている。

お目当ての列車が到着するまで、ホームの上をいろいろと観察して回る。今でこそ無人駅だが、随所に趣があって、個人的にはとても好きな駅である。

ほどなくして、ゆっくりと特別列車がやってきた。正面の帯は取り外されて、東急時代の顔になっている。弘高下の駅にも停車した。ひょっとしたら、お願いしたら乗せてもらえたのだろうか?車内は鉄道ファンで座席はほぼ埋まっていた。立っている乗客もいる。大鰐線でこんな光景はあんまり見たことがなかったので、とても新鮮。

せっかくなので大鰐行きも見送ることにした。こちらは「急行」のプレートを誇らしげに掲げてやってきた。

本来客扱いはないはずなのだが、一人ホームに下りてきたお客さんがいる。となるとやっぱり乗れたのだろうか。うーん、たった1駅でも、乗ってみたかったものだ。次はいつ走るかわからない(というより、これがラストランなのだろうな)。

去っていく電車を見送る。電車好きでなければ、格別変わったところのない電車なのかもしれないが、よくよく見ると、ステンレスはぺこんぺこんで、まだ技術が確立する前の、過渡期を象徴するようなたたずまいがいいのだ。

大学に戻る途中、木立のなかにひっそりと建つ赤れんがの建物を見る。敷地には立ち入ることができないが、外側からもよく目立つ。青森県内初の私有変電所の跡とのことである。遠目に見る限り、保存状態はよさそうだ。

いい散歩ができたおかげで、夕方にかけての書類作成にも集中することができた。