本日(8月21日)は、覚王山・日泰寺の「弘法市」。

今朝8時半頃の様子ですが、参道には簡易店舗が設営され始め、

「弘法市」ならではの賑わいを予感させていました。

日泰寺門前・千躰地蔵堂に祀られる地蔵菩薩。

その左手に載っているのは “ マニ宝珠 ” であります。

“ マニ宝珠 ” の “ マニ ” 自体が、サンスクリット語で「宝珠」。

元々の語形は “ cinta mani(チンター・マニ)” で、

“ チンター ” が「意思」や「願い」を意味したところから、

後世において「如意(にょい)」と訳され、“ マニ宝珠 ” は、

一般的に “ 如意宝珠 ” と呼ばれるようになったと伝わります。

杉浦康平氏の著書「宇宙を叩く」(工作舎)は、

副題が「火炎太鼓・曼荼羅・アジアの響き」。

杉浦先生は、火炎太鼓の外形や仏像の光背等々は、

“ 如意宝珠 ” を模している・・・とされたうえで、

『如意宝珠は、たとえようもない霊力を秘めた不思議珠です。

いずことも見きわめぬところから不意に現れる。

ゆらめく炎を発しています。

宝珠は日・月の光の精だとされ、あるいは月のしずく、

つまり海に潜む「真珠」だともいわれている。

また宇宙の核をなすエネルギーの塊り、

「気の精髄」とも説かれています。』

(引用元:杉浦康平「宇宙を叩く」工作舎刊、以下同)

として、如意宝珠の世界を解き明かしてゆかれます。

神社仏閣や仏像仏画等で御覧になった方は御存知のように、

如意宝珠の典型的な図像は、

回転する水の宝珠が炎に包まれているというもので、

如意宝珠は、またの名を “ 火焔宝珠 ” 。

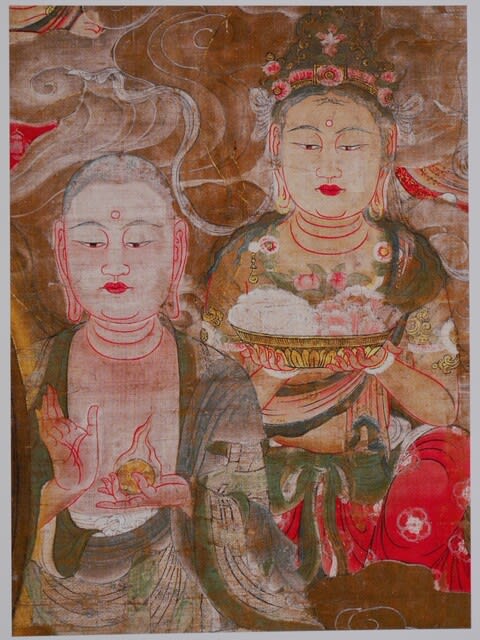

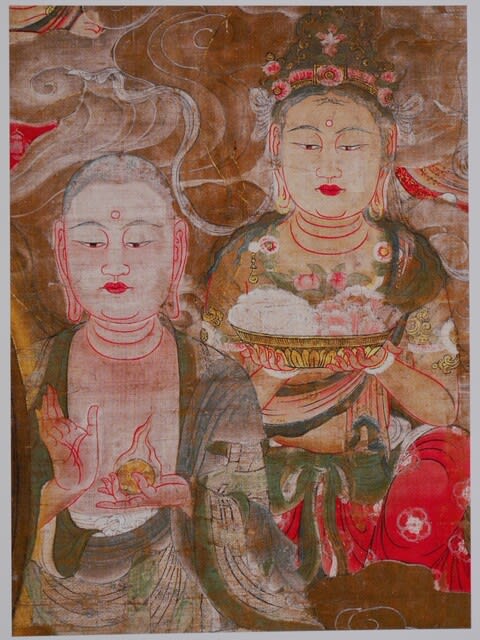

こちらは「国宝 阿弥陀如来聖衆来迎図」

(“ 空海と高野山 ” 展・ポストカードを撮影)

向かって左から、火焔宝珠菩薩と華籠(けろう・けこ)菩薩。

火焔宝珠菩薩の左手には、

火焔宝珠が載っています。

杉浦先生は、こうした火焔宝珠の図像について

『水中に潜む宝珠。雨を降らせる宝珠。

これは「水」の働きです。その宝珠が火焔に包まれている。

火焔宝珠は、「水」を「火」が包み込む形です。』

つまり如意宝珠の本質は、

『「火」と「水」の出会い』

であると説かれます。

本来的には打ち消し合うはずの「火」と「水」が、

一体となって回転しながら豊穣の気を湧き立たせているのが、

“ マニ宝珠 ” ということであり、このことから派生して、

陰陽一対、双極一体、二而不二(ににふに)の曼荼羅世界、

といったことが博覧強記に語られてゆきます。

須田道輝師(1929~2008)は、長崎県・天佑寺の住職にして、

仏教の奥深さを分かりやすく著された文筆家でもありました。

「虚空の神力」(柏樹社)は、虚空蔵菩薩について記された一冊。

この書籍の副題「マニと剣の秘儀」の「マニ」とは、

先に記した “ マニ宝珠 ” のことであります。

「虚空の神力」では、

この “ マニ宝珠 ” の持つ意味や意義が説かれています。

『マニ宝珠については、古来「最極の秘」として、

一般の人には公開されなかったものです。

しかしマニ宝珠の意味は、

結局「和合」という教えに他なりません。

つまり、宇宙法界の万物現象は、

すべて「和合」のはたらきにつきるということです。

この「和合」の徳をもって、

すべての願いを成就せしめるということです。』

(引用元:「虚空の神力」柏樹社刊、以下同)

或いは又、

『“ マニ宝珠 ” は、汚れたものを清浄にします。』

『“ マニ宝珠 ” は、生命の気力を充実せしめる力があります。』

『“ マニ宝珠 ” は、乱れたものに和合を与えます。』

とも書かれています。

この辺りは、先の「宇宙を叩く」の中で説かれていたように、

「水」と「火」という、本来ならば相容れない要素が出会い、

打ち消し合うはずの働きが、働きのままに結ばれ、

一つに融けて「和合」するというところに重なります。

また須田師が繰り返し記しておられるのは、

『マニ宝珠は、菩薩の功徳を象徴化したもの』

ということ。

“ マニ宝珠 ” というものは、

あくまでも神仏の功徳や徳力をシンボライズしたものであって、

「これが “ マニ宝珠 ” です」というような現物ではありません。

須田師も、その辺りを懸念されていて、

“ マニ宝珠 ” が、さも現実のモノであるかのように捉えるのは、

邪道・邪法と断じておられます。

哀しい哉、江戸~明治期には、

ガラス片や瓦礫で “ マニ宝珠 ” 状のモノを造っては、

これを “ マニ宝珠の現物 ” と銘打って、

「あなたの不運が改善される」とか、

「あなたの病気が治ります」といった文言を弄して宣伝し、

粗悪な丸玉を売りつける “ マニ売り ” なる輩が多くいたそうです。

今で言う「霊感商法」であります。

嘆かわしいのは、西暦も2000年代に入った現代にあって尚、

こうした「霊感商法」が “ アトを断たない ” こと。

“ アトを断たない ” どころか、昨今のネット社会化に伴って、

より巧妙化・悪質化しているように見受けられます。

いつの時代にも、どこの国にも、

「◯◯を身につければ “ 浄化 ” されます」

「◯◯を身近に置けば “ 除霊 ” できます」等々の言葉を騙り、

思わしくない現状を生きる人々の

“ 弱みにつけこむ ”

ことで法外な金銭を要求する組織・集団・勢力が存在します。

それら組織・集団・勢力は、時として “ 宗教 ” の名の下に、

表向きは極めてクリーンな装いを見せているもの。

くれぐれも気をつけたいところであります。

つい話が逸れましたが、

“ マニ宝珠 ” なるものは実際の現物や、何らかの商品ではない、

ということでありました。

では、事象としての “ マニ宝珠 ” はどうでしょうか?

例えば東大寺の修二会では、

通称 “ お松明 ” の行において、大火焔が振り回され、

通称 “ お水取り ” の行では、聖なる水が本尊に捧げられます。

考えようによっては、修二会という仏事全体が、水と火の結び、

事象としての “ マニ宝珠 ” と観ることも出来ようかと思います。

或いは又、密教寺院で日々厳修される “ 護摩行 ” というものも、

水と火の「和合」という視点で観想してみますと、

一種の「“ マニ宝珠 ” 事象」のようにも感じられます。

また古来、稲を実らせるものは雷であると信じられ、

雷を「稲」の「妻」、「稲妻(イナズマ)」と称したことは、

よく知られているところ。

水田という「水」の場に植えられたものに、

稲妻という「火」の力が天からくだり、稲は黄金の実を結ぶ。

もしかしたら太古の人々は、稲作の春夏秋冬に、

現象としての “ マニ宝珠 ” を観ていたのかも知れません。

相対するもの、双極に在るもの、本来相容れないもの、

そうした要素や事象が、ある瞬間、

或いは瞬間の連続としての一定期間、ひとつになり、

ダイナミックな働きを示す事で、1+1=2以上の何かを生み出す、

というのが “ マニ宝珠 ” の側面でもあろうかと思います。

先の「宇宙を叩く」では、

『火焔宝珠は、「水」を「火」が包み込む形です。』

と記され、

『「火」と「水」の出会い』

その『出会い』が、“ マニ宝珠 ” であり、

その『出会い』が、豊かさをもたらすとされていました。

思い浮かぶのは、“ 地球 ” でありましょうか。

地球は、その約70%が「水」であることを思えば「水の珠」。

地球を取り巻く大気圏の外層を構成する “ 熱圏 ” は、

文字通り、およそ2000度という高温であり、言わば「大火焔」。

回転する「水の珠」が「大火焔」に包まれているというのは、

紛れもなく “ マニ宝珠 ” と申せましょう。

地球は、宇宙の中で、かけがえのない “ マニ宝珠 ” 。

皆様、良き日々でありますように!

今朝8時半頃の様子ですが、参道には簡易店舗が設営され始め、

「弘法市」ならではの賑わいを予感させていました。

日泰寺門前・千躰地蔵堂に祀られる地蔵菩薩。

その左手に載っているのは “ マニ宝珠 ” であります。

“ マニ宝珠 ” の “ マニ ” 自体が、サンスクリット語で「宝珠」。

元々の語形は “ cinta mani(チンター・マニ)” で、

“ チンター ” が「意思」や「願い」を意味したところから、

後世において「如意(にょい)」と訳され、“ マニ宝珠 ” は、

一般的に “ 如意宝珠 ” と呼ばれるようになったと伝わります。

杉浦康平氏の著書「宇宙を叩く」(工作舎)は、

副題が「火炎太鼓・曼荼羅・アジアの響き」。

杉浦先生は、火炎太鼓の外形や仏像の光背等々は、

“ 如意宝珠 ” を模している・・・とされたうえで、

『如意宝珠は、たとえようもない霊力を秘めた不思議珠です。

いずことも見きわめぬところから不意に現れる。

ゆらめく炎を発しています。

宝珠は日・月の光の精だとされ、あるいは月のしずく、

つまり海に潜む「真珠」だともいわれている。

また宇宙の核をなすエネルギーの塊り、

「気の精髄」とも説かれています。』

(引用元:杉浦康平「宇宙を叩く」工作舎刊、以下同)

として、如意宝珠の世界を解き明かしてゆかれます。

神社仏閣や仏像仏画等で御覧になった方は御存知のように、

如意宝珠の典型的な図像は、

回転する水の宝珠が炎に包まれているというもので、

如意宝珠は、またの名を “ 火焔宝珠 ” 。

こちらは「国宝 阿弥陀如来聖衆来迎図」

(“ 空海と高野山 ” 展・ポストカードを撮影)

向かって左から、火焔宝珠菩薩と華籠(けろう・けこ)菩薩。

火焔宝珠菩薩の左手には、

火焔宝珠が載っています。

杉浦先生は、こうした火焔宝珠の図像について

『水中に潜む宝珠。雨を降らせる宝珠。

これは「水」の働きです。その宝珠が火焔に包まれている。

火焔宝珠は、「水」を「火」が包み込む形です。』

つまり如意宝珠の本質は、

『「火」と「水」の出会い』

であると説かれます。

本来的には打ち消し合うはずの「火」と「水」が、

一体となって回転しながら豊穣の気を湧き立たせているのが、

“ マニ宝珠 ” ということであり、このことから派生して、

陰陽一対、双極一体、二而不二(ににふに)の曼荼羅世界、

といったことが博覧強記に語られてゆきます。

須田道輝師(1929~2008)は、長崎県・天佑寺の住職にして、

仏教の奥深さを分かりやすく著された文筆家でもありました。

「虚空の神力」(柏樹社)は、虚空蔵菩薩について記された一冊。

この書籍の副題「マニと剣の秘儀」の「マニ」とは、

先に記した “ マニ宝珠 ” のことであります。

「虚空の神力」では、

この “ マニ宝珠 ” の持つ意味や意義が説かれています。

『マニ宝珠については、古来「最極の秘」として、

一般の人には公開されなかったものです。

しかしマニ宝珠の意味は、

結局「和合」という教えに他なりません。

つまり、宇宙法界の万物現象は、

すべて「和合」のはたらきにつきるということです。

この「和合」の徳をもって、

すべての願いを成就せしめるということです。』

(引用元:「虚空の神力」柏樹社刊、以下同)

或いは又、

『“ マニ宝珠 ” は、汚れたものを清浄にします。』

『“ マニ宝珠 ” は、生命の気力を充実せしめる力があります。』

『“ マニ宝珠 ” は、乱れたものに和合を与えます。』

とも書かれています。

この辺りは、先の「宇宙を叩く」の中で説かれていたように、

「水」と「火」という、本来ならば相容れない要素が出会い、

打ち消し合うはずの働きが、働きのままに結ばれ、

一つに融けて「和合」するというところに重なります。

また須田師が繰り返し記しておられるのは、

『マニ宝珠は、菩薩の功徳を象徴化したもの』

ということ。

“ マニ宝珠 ” というものは、

あくまでも神仏の功徳や徳力をシンボライズしたものであって、

「これが “ マニ宝珠 ” です」というような現物ではありません。

須田師も、その辺りを懸念されていて、

“ マニ宝珠 ” が、さも現実のモノであるかのように捉えるのは、

邪道・邪法と断じておられます。

哀しい哉、江戸~明治期には、

ガラス片や瓦礫で “ マニ宝珠 ” 状のモノを造っては、

これを “ マニ宝珠の現物 ” と銘打って、

「あなたの不運が改善される」とか、

「あなたの病気が治ります」といった文言を弄して宣伝し、

粗悪な丸玉を売りつける “ マニ売り ” なる輩が多くいたそうです。

今で言う「霊感商法」であります。

嘆かわしいのは、西暦も2000年代に入った現代にあって尚、

こうした「霊感商法」が “ アトを断たない ” こと。

“ アトを断たない ” どころか、昨今のネット社会化に伴って、

より巧妙化・悪質化しているように見受けられます。

いつの時代にも、どこの国にも、

「◯◯を身につければ “ 浄化 ” されます」

「◯◯を身近に置けば “ 除霊 ” できます」等々の言葉を騙り、

思わしくない現状を生きる人々の

“ 弱みにつけこむ ”

ことで法外な金銭を要求する組織・集団・勢力が存在します。

それら組織・集団・勢力は、時として “ 宗教 ” の名の下に、

表向きは極めてクリーンな装いを見せているもの。

くれぐれも気をつけたいところであります。

つい話が逸れましたが、

“ マニ宝珠 ” なるものは実際の現物や、何らかの商品ではない、

ということでありました。

では、事象としての “ マニ宝珠 ” はどうでしょうか?

例えば東大寺の修二会では、

通称 “ お松明 ” の行において、大火焔が振り回され、

通称 “ お水取り ” の行では、聖なる水が本尊に捧げられます。

考えようによっては、修二会という仏事全体が、水と火の結び、

事象としての “ マニ宝珠 ” と観ることも出来ようかと思います。

或いは又、密教寺院で日々厳修される “ 護摩行 ” というものも、

水と火の「和合」という視点で観想してみますと、

一種の「“ マニ宝珠 ” 事象」のようにも感じられます。

また古来、稲を実らせるものは雷であると信じられ、

雷を「稲」の「妻」、「稲妻(イナズマ)」と称したことは、

よく知られているところ。

水田という「水」の場に植えられたものに、

稲妻という「火」の力が天からくだり、稲は黄金の実を結ぶ。

もしかしたら太古の人々は、稲作の春夏秋冬に、

現象としての “ マニ宝珠 ” を観ていたのかも知れません。

相対するもの、双極に在るもの、本来相容れないもの、

そうした要素や事象が、ある瞬間、

或いは瞬間の連続としての一定期間、ひとつになり、

ダイナミックな働きを示す事で、1+1=2以上の何かを生み出す、

というのが “ マニ宝珠 ” の側面でもあろうかと思います。

先の「宇宙を叩く」では、

『火焔宝珠は、「水」を「火」が包み込む形です。』

と記され、

『「火」と「水」の出会い』

その『出会い』が、“ マニ宝珠 ” であり、

その『出会い』が、豊かさをもたらすとされていました。

思い浮かぶのは、“ 地球 ” でありましょうか。

地球は、その約70%が「水」であることを思えば「水の珠」。

地球を取り巻く大気圏の外層を構成する “ 熱圏 ” は、

文字通り、およそ2000度という高温であり、言わば「大火焔」。

回転する「水の珠」が「大火焔」に包まれているというのは、

紛れもなく “ マニ宝珠 ” と申せましょう。

地球は、宇宙の中で、かけがえのない “ マニ宝珠 ” 。

皆様、良き日々でありますように!