経営層からの相談内容やTwitterのつぶやきを見ていて感じるのが、「なぜ介護職はこうも協調性や主体性がないのか」ということです。

誤解のないように言えば、「協調性」「主体性」のない介護職は組織の中のひと握りの存在だと思うのですが、そうした職員が組織の中で増殖したり、Twitterでは職場や特定の職員に対する愚痴をこぼしたり…などなど。

私も前職ではそうでしたが、今日は「介護職」について考察したいと思います。

先にお断りしますが、世の介護職全員が「協調性や主体性がない」とはいいません。

読者の大半の方が、「うんうん、うちの組織にもいる」と変な納得感を抱くのではないかと思います。

ただし、納得するだけで終わるのではなく、そういった職員をどう対処するかも一緒に考えていきましょう。

とある特養施設長が「介護職員は職人だ」とおっしゃられていました。

まさにその通りで、介護職だけではなく、福祉サービス従事者の多くは、「自身は職人だ」と思っていると思います。

私もそうでした。

自身の福祉観(介護観)を持ち、自分でやっているサービス(ケア)は、「利用者にとって最善で、こんなに喜んでもらっている」と思っています。

しかし、誰が「利用者にとって最善」だと評価しているのでしょうか?

それはサービスを提供している自分自身の場合がほとんどです。

なぜならば、対利用者とマンツーマンになったり、「ケアをする人・される人」という関係であるため、利用者から「ありがとう」と感謝の言葉をかけられるからです。

それが積み重なると自分自身のサービスを過信するきっかけとなります。

これは私のようなコンサルタントも同様です。

その理由は知識やノウハウ、経験がすべて人についてしまうからです。

自分を過信しはじめると(天狗になるに近い状態かもしれません)、知らず知らず言葉や態度の節々に表れはじめ、お客様から総スカンをくらい、結果的に自滅していきます。

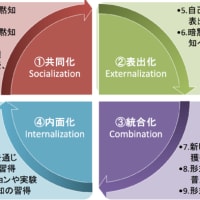

そうならないためにも、知識やノウハウはきちんと組織レベルで共有するために“ナレッジ・マネジメント”のSECIモデルの実践の必要性を述べました。

しかし、大抵の場合、このような職員は自身の知識やノウハウを組織レベルで共有したいとは思っていません。

それは自身が商品だからです。

「自分は利用者から好かれている、貢献している」という自負がありますから、ちょっとやそっとでは自身の手の内は見せません。

なぜならば、手の内を明かせば、自身の強みや役割がなくなるかもしれないという不安を抱くからです。

だから組織の一員という自覚もありませんし、多職種連携(協働)も苦手です。

自分は職人ですから、誰かにとやかく言われる筋合いはないと突っぱねるでしょう。

こういった職員は、大概「勤続年数の長さ=ベテラン職員(という幻想)>知識・技術が高い」という勘違いの方程式を作っています。

勤続年数が長いからといって、知識・技術の高さは比例するとは限りません。

組織の中で勤続年数ばかり長く、お局化している大半の職員はこの方程式が成り立ち、過信度合いがエスカレートし、組織の癌となり、組織を崩壊させる存在となってしまうのです。

では、こうした人材の対処法はどうすればよいでしょうか。

まず大事なのは、個人の限界を自覚させることです。

要するに組織人であることを自覚させ、多職種連携の相乗効果で、本当の意味で「利用者にとっての最善」を皆で考え、サービスを提供していくことです。

一つのものでは限界がありますが、それらが有機的に結びついて、新たなサービスを提供することにつながる(発展する)わけです。

IoTなどはまさにそれで、スマホと冷蔵庫、スピーカーなど、様々なものと繋がり新たな価値創造を果たしています。

介護職も自身に出来ることの限界を悟り、多職種連携(協働)の強さに気づく必要があります(最終的に自覚するのは、自身次第です)。

そのための意識改革は根気が必要です。

長年蓄積された過信や変な自信はそう簡単には融解しません。

そして、決して特定の個人を対象とするのではなく、組織の中の一員として扱い、皆で考える機会や互いの意見尊重し合う場づくりが必要です。

安心して発言できる環境を作らなければ、心を開くことはないでしょう。

また、過信してしまうもう一つの理由は、組織から「承認」される機会が少ないことが挙げられます。

「承認」とは褒められたり、認められたりすることです。

利用者からは「ありがとう」の労いの言葉はかけてもらえますが、上司(経営層)や仲間から「ありがとう」って声をかけてもらっていますか。

上司や仲間から認められていないのに、他者を認めなさいといわれても出来ませんよね。

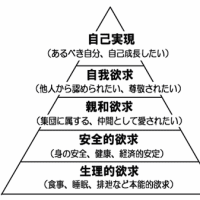

マズローの「欲求段階説」でいえば、第一階層の「生理的欲求」、第二階層の「安全的欲求」、第三階層の「親和欲求(社会的欲求・帰属欲求)」までは、外的に満たされたいという思いから出てくる欲求(低次の欲求)で、これ以降は内的な心を満たしたいという欲求(高次の欲求)に変わります。

第四階層の「自我欲求(承認欲求)」(他者から認められたい、尊敬されたい)が、まさに介護職に不足している欲求であるといえます。

そしてその「自我欲求(承認欲求)」が満たされると、最後に「自己実現欲求」が生まれますが、「自我欲求(承認欲求)」が満たされていないので、「自己実現欲求」を引き出されることはありません。

いかに「自我欲求(承認欲求)」を満たし、「自己実現欲求」を引き出すかが重要になります。

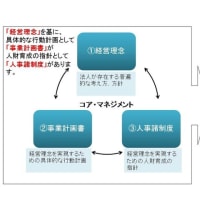

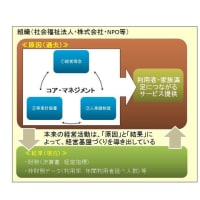

この際、職員の個人的な欲求ではなく、経営理念や期待人材像をきちんと浸透させ、考えさせる機会を設けていれば、「自己実現=経営理念の実践者」という自覚が芽生え、「主体性」を発揮することに繋がります。

理念研修を10年以上取り組んでいる法人に携わらせていただいていますが、職員一人ひとりの「主体性」の高さが圧倒的に他法人と違います。

さらに、人事考課制度で承認する機会をきちんと設けているため、組織的に職員の「自我欲求(承認欲求)」と「自己実現欲求」の両方がきちんと満たされた状態を作り出しています。

このように、「なぜ介護職はこうも協調性や主体性がないのか」と冒頭述べましたが、実は怠惰なマネジメントによって生み出された存在だということがお分りいただけたでしょうか。

当たり前のことをきちんと行っていれば、こういった職員を生み出すことはなかったかもしれません。

「強く指導したら辞めてしまうかもしれない」「辞められたいつ新しい職員が入ってくるか分からないから、強くいえない」ということを口にする経営層もおられますが、何のために指導したり、叱る必要があるか改めて考え直してください。

いうべきところで言わないことの方が、あとあと取り返すのに、倍以上の労力を費やすことになりかねません。

また、こういう言い方をして介護職は図に乗らないようにしましょう。

経営層と一緒に、二人三脚で組織やサービスを良くしていこうという自覚を持ちましょう。

それが皆さんの「自己実現欲求」を満たすことが出来る最短ルートとなるでしょう。

管理人

誤解のないように言えば、「協調性」「主体性」のない介護職は組織の中のひと握りの存在だと思うのですが、そうした職員が組織の中で増殖したり、Twitterでは職場や特定の職員に対する愚痴をこぼしたり…などなど。

私も前職ではそうでしたが、今日は「介護職」について考察したいと思います。

先にお断りしますが、世の介護職全員が「協調性や主体性がない」とはいいません。

読者の大半の方が、「うんうん、うちの組織にもいる」と変な納得感を抱くのではないかと思います。

ただし、納得するだけで終わるのではなく、そういった職員をどう対処するかも一緒に考えていきましょう。

とある特養施設長が「介護職員は職人だ」とおっしゃられていました。

まさにその通りで、介護職だけではなく、福祉サービス従事者の多くは、「自身は職人だ」と思っていると思います。

私もそうでした。

自身の福祉観(介護観)を持ち、自分でやっているサービス(ケア)は、「利用者にとって最善で、こんなに喜んでもらっている」と思っています。

しかし、誰が「利用者にとって最善」だと評価しているのでしょうか?

それはサービスを提供している自分自身の場合がほとんどです。

なぜならば、対利用者とマンツーマンになったり、「ケアをする人・される人」という関係であるため、利用者から「ありがとう」と感謝の言葉をかけられるからです。

それが積み重なると自分自身のサービスを過信するきっかけとなります。

これは私のようなコンサルタントも同様です。

その理由は知識やノウハウ、経験がすべて人についてしまうからです。

自分を過信しはじめると(天狗になるに近い状態かもしれません)、知らず知らず言葉や態度の節々に表れはじめ、お客様から総スカンをくらい、結果的に自滅していきます。

そうならないためにも、知識やノウハウはきちんと組織レベルで共有するために“ナレッジ・マネジメント”のSECIモデルの実践の必要性を述べました。

しかし、大抵の場合、このような職員は自身の知識やノウハウを組織レベルで共有したいとは思っていません。

それは自身が商品だからです。

「自分は利用者から好かれている、貢献している」という自負がありますから、ちょっとやそっとでは自身の手の内は見せません。

なぜならば、手の内を明かせば、自身の強みや役割がなくなるかもしれないという不安を抱くからです。

だから組織の一員という自覚もありませんし、多職種連携(協働)も苦手です。

自分は職人ですから、誰かにとやかく言われる筋合いはないと突っぱねるでしょう。

こういった職員は、大概「勤続年数の長さ=ベテラン職員(という幻想)>知識・技術が高い」という勘違いの方程式を作っています。

勤続年数が長いからといって、知識・技術の高さは比例するとは限りません。

組織の中で勤続年数ばかり長く、お局化している大半の職員はこの方程式が成り立ち、過信度合いがエスカレートし、組織の癌となり、組織を崩壊させる存在となってしまうのです。

では、こうした人材の対処法はどうすればよいでしょうか。

まず大事なのは、個人の限界を自覚させることです。

要するに組織人であることを自覚させ、多職種連携の相乗効果で、本当の意味で「利用者にとっての最善」を皆で考え、サービスを提供していくことです。

一つのものでは限界がありますが、それらが有機的に結びついて、新たなサービスを提供することにつながる(発展する)わけです。

IoTなどはまさにそれで、スマホと冷蔵庫、スピーカーなど、様々なものと繋がり新たな価値創造を果たしています。

介護職も自身に出来ることの限界を悟り、多職種連携(協働)の強さに気づく必要があります(最終的に自覚するのは、自身次第です)。

そのための意識改革は根気が必要です。

長年蓄積された過信や変な自信はそう簡単には融解しません。

そして、決して特定の個人を対象とするのではなく、組織の中の一員として扱い、皆で考える機会や互いの意見尊重し合う場づくりが必要です。

安心して発言できる環境を作らなければ、心を開くことはないでしょう。

また、過信してしまうもう一つの理由は、組織から「承認」される機会が少ないことが挙げられます。

「承認」とは褒められたり、認められたりすることです。

利用者からは「ありがとう」の労いの言葉はかけてもらえますが、上司(経営層)や仲間から「ありがとう」って声をかけてもらっていますか。

上司や仲間から認められていないのに、他者を認めなさいといわれても出来ませんよね。

マズローの「欲求段階説」でいえば、第一階層の「生理的欲求」、第二階層の「安全的欲求」、第三階層の「親和欲求(社会的欲求・帰属欲求)」までは、外的に満たされたいという思いから出てくる欲求(低次の欲求)で、これ以降は内的な心を満たしたいという欲求(高次の欲求)に変わります。

第四階層の「自我欲求(承認欲求)」(他者から認められたい、尊敬されたい)が、まさに介護職に不足している欲求であるといえます。

そしてその「自我欲求(承認欲求)」が満たされると、最後に「自己実現欲求」が生まれますが、「自我欲求(承認欲求)」が満たされていないので、「自己実現欲求」を引き出されることはありません。

いかに「自我欲求(承認欲求)」を満たし、「自己実現欲求」を引き出すかが重要になります。

この際、職員の個人的な欲求ではなく、経営理念や期待人材像をきちんと浸透させ、考えさせる機会を設けていれば、「自己実現=経営理念の実践者」という自覚が芽生え、「主体性」を発揮することに繋がります。

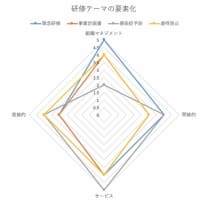

理念研修を10年以上取り組んでいる法人に携わらせていただいていますが、職員一人ひとりの「主体性」の高さが圧倒的に他法人と違います。

さらに、人事考課制度で承認する機会をきちんと設けているため、組織的に職員の「自我欲求(承認欲求)」と「自己実現欲求」の両方がきちんと満たされた状態を作り出しています。

このように、「なぜ介護職はこうも協調性や主体性がないのか」と冒頭述べましたが、実は怠惰なマネジメントによって生み出された存在だということがお分りいただけたでしょうか。

当たり前のことをきちんと行っていれば、こういった職員を生み出すことはなかったかもしれません。

「強く指導したら辞めてしまうかもしれない」「辞められたいつ新しい職員が入ってくるか分からないから、強くいえない」ということを口にする経営層もおられますが、何のために指導したり、叱る必要があるか改めて考え直してください。

いうべきところで言わないことの方が、あとあと取り返すのに、倍以上の労力を費やすことになりかねません。

また、こういう言い方をして介護職は図に乗らないようにしましょう。

経営層と一緒に、二人三脚で組織やサービスを良くしていこうという自覚を持ちましょう。

それが皆さんの「自己実現欲求」を満たすことが出来る最短ルートとなるでしょう。

管理人

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます