1月26日の介護給付費分科会において、“平成30年度 介護報酬改定の主な事項”と“報酬改定におけるサービス毎の改定事項”が示され、基本報酬と加算の単位数や算定要件が示されました。

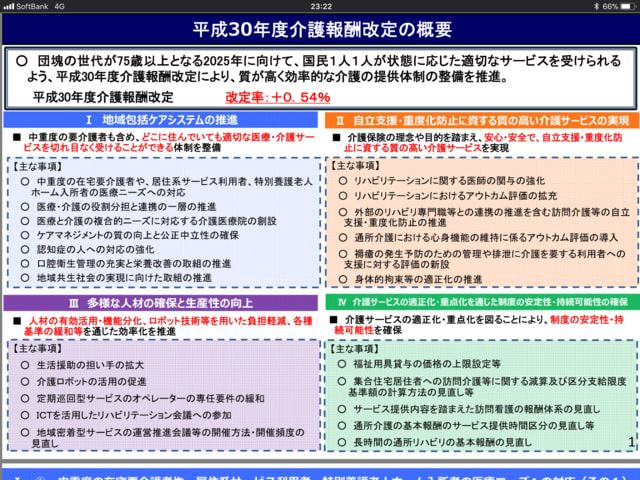

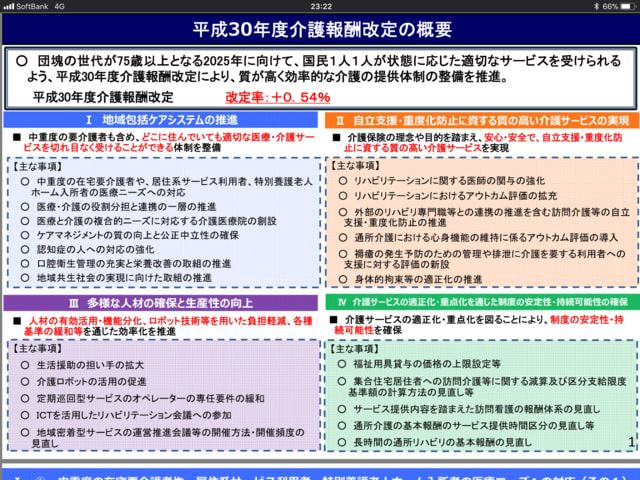

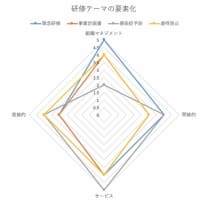

細かいところはリンク先の資料を見ていただくとして、今回の改定では、①医療・介護連携、②自立支援・重度化防止、③多様な人材の確保、④制度の安定性・持続可能性が4つの柱として示され、それに基づいた改定となりました。

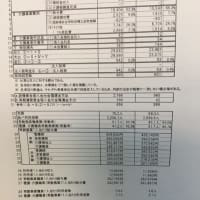

先の介護事業経営実態調査の結果から、全体では+0.54%のプラス改定となりました。

しかし、当日の給付費分科会においても、施設系・在宅系それぞれの改定率はいくらかという委員の質問がありました。

担当者からは今回はそういった計算はしておらず、全体最適を図っているという趣旨の回答がありました。

今回の基本報酬の改定では、①特養は従来型・ユニット型共にプラス改定(ただし、従来型小規模特養はマイナス改定)、②通所リハ、通所介護は大幅マイナス改定、③訪問介護の身体・生活援助はほぼ現状維持、④介護医療院の一人勝ち、という結果になりました。

①は介護事業経営実態調査の1級地、2級地の経営の厳しさを反映したものと考えられ、また都市部の介護人材確保のための処遇改善の一環、とも考えられます。

実態調査に携わっている者としては良かったと思いますが、東社協が中心となって行っていた”人材確保に関する請願“で求めていた級地区分の人件費率の見直しが、「特別集計した結果、45%が妥当だという結果になったので、見直す必要がなかった」という担当者の発言は腑に落ちないところです。

②については、通所リハ、通所介護ともに機能を明確にし、それに基づく加算をしっかり算定しないと、経営が厳しいという状況が色濃く示されました。

通所リハについては、医師の指示に基づくリハビリテーションの提供を行った場合に算定できる「リハビリテーションマネジメント加算」がこれまで以上に評価されるようになります。

また、介護予防にも「生活行為向上リハビリテーション実施加算」が適用されるようになり、いわゆる利用者の卒業をいかに計画的に実践できるかが、経営にも大きく影響してくることになります(諸刃の剣的な加算なので、実際どれくらいの事業所で算定しているのでしょうか?)。

通所介護においても、1時間単位で基本報酬が設定され、特に大規模は狙い撃ちといった感じです(定員200名など大型デイサービスは利用率(量)と利用者一人当たり単価(質)を上手くコントロールする必要が強まりました)。

現在、「7-9時間」でサービス提供している事業所では、「7-8時間」または「8-9時間」へのいずれかへの変更を検討されていると思います。

前者であれば、これまで通りの職員体制(シフト)で対応可能ですが、後者になれば体制(シフト)の見直しを余儀なくされます。

利用者のニーズと収益性、職員体制(シフト)の三位のバランスをいかに取っていくかが重要です(お客様の多くは、職員確保や人件費との兼ね合いから「7-8時間」を検討しているところが多い印象があります)。

通所介護はアウトカム評価も導入されましたが、思った以上に加算が小さいことに本会後の厚労省担当者とのやり取りの中で意見がありました(ADL維持等加算Ⅰは体制加算、Ⅱは個別加算となります)。

対象利用者の要件を満たしているか、またBarthel Indexを定期的に実施するということが求められます。

小さい加算ではありますが、通所介護の大きな流れとしては、日々の活動や趣味活動を通した機能維持・向上に向けた指標として取り組む必要があるといえます。

③については、身体介護に重点を置くような方向性が示されましたが、現場の実態を勘案した結果といえるでしょう。

ただし、身体介護としての「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化していくということが伝えられています。

特に生活援助に特化した新たな研修の枠組みについては、まだ具体的に確定していないという状況の中で、いかに担い手を増やすと共に、自立支援に向けた訪問介護を確立するかが重要です。

その中には、外部のリハビリ職員と連携することで算定できる「生活機能向上連携加算」の見直しもされましたので、小多機なども算定に向けた準備をされてはいかがでしょうか。

④については、規制を緩和し、療養病床からの転換を促進させていく狙いがあるのはわかりますが、通所リハや通所介護のマイナス改定分がそっくり当てられた感が否めません。

そして何より今回の改定で感じたのは、介護の中に医療色が一層強まったという点です。

例えば、特養の配置医による「配置医師緊急時対応加算」やその体制を整備し、施設で看取った場合の加算が手厚くなるなど、今後、特養に医師を配置することが大きな流れになるのではないかと感じました。

私が存じ上げている特養の配置医として、世田谷区社会福祉事業団の石飛先生は、看取り介護に力を入れておられ、多方面でご活躍されています。

常勤医師配置加算(25単位/日)を取れば、100名定員で年間900万円以上の収益になりますから、医師の年収として若干見劣りするかもしれませんが、現実的に配置医が可能な水準といえます。

医師の偏在が社会問題としてクローズアップしています。

今回の医療・介護連携の一連の内容を鑑みると、新たに医療機関(拠点)を地域に確立するのではなく、特養を医療・介護拠点化し、地域における包括ケアを推進するのではないか、医師を必置にしていくことで、否応なく偏在を解消する糸口としていくのではないかと感じました。

介護保険制度がスタートしてから今回で6回目の改定になります。

継ぎ接ぎだらけで、加算要件なども年々複雑化してきています。

4月まで残り2ヶ月となりましたので、いかに4月以降に適応していけるか、準備を怠らないようにしましょう。

管理人

細かいところはリンク先の資料を見ていただくとして、今回の改定では、①医療・介護連携、②自立支援・重度化防止、③多様な人材の確保、④制度の安定性・持続可能性が4つの柱として示され、それに基づいた改定となりました。

先の介護事業経営実態調査の結果から、全体では+0.54%のプラス改定となりました。

しかし、当日の給付費分科会においても、施設系・在宅系それぞれの改定率はいくらかという委員の質問がありました。

担当者からは今回はそういった計算はしておらず、全体最適を図っているという趣旨の回答がありました。

今回の基本報酬の改定では、①特養は従来型・ユニット型共にプラス改定(ただし、従来型小規模特養はマイナス改定)、②通所リハ、通所介護は大幅マイナス改定、③訪問介護の身体・生活援助はほぼ現状維持、④介護医療院の一人勝ち、という結果になりました。

①は介護事業経営実態調査の1級地、2級地の経営の厳しさを反映したものと考えられ、また都市部の介護人材確保のための処遇改善の一環、とも考えられます。

実態調査に携わっている者としては良かったと思いますが、東社協が中心となって行っていた”人材確保に関する請願“で求めていた級地区分の人件費率の見直しが、「特別集計した結果、45%が妥当だという結果になったので、見直す必要がなかった」という担当者の発言は腑に落ちないところです。

②については、通所リハ、通所介護ともに機能を明確にし、それに基づく加算をしっかり算定しないと、経営が厳しいという状況が色濃く示されました。

通所リハについては、医師の指示に基づくリハビリテーションの提供を行った場合に算定できる「リハビリテーションマネジメント加算」がこれまで以上に評価されるようになります。

また、介護予防にも「生活行為向上リハビリテーション実施加算」が適用されるようになり、いわゆる利用者の卒業をいかに計画的に実践できるかが、経営にも大きく影響してくることになります(諸刃の剣的な加算なので、実際どれくらいの事業所で算定しているのでしょうか?)。

通所介護においても、1時間単位で基本報酬が設定され、特に大規模は狙い撃ちといった感じです(定員200名など大型デイサービスは利用率(量)と利用者一人当たり単価(質)を上手くコントロールする必要が強まりました)。

現在、「7-9時間」でサービス提供している事業所では、「7-8時間」または「8-9時間」へのいずれかへの変更を検討されていると思います。

前者であれば、これまで通りの職員体制(シフト)で対応可能ですが、後者になれば体制(シフト)の見直しを余儀なくされます。

利用者のニーズと収益性、職員体制(シフト)の三位のバランスをいかに取っていくかが重要です(お客様の多くは、職員確保や人件費との兼ね合いから「7-8時間」を検討しているところが多い印象があります)。

通所介護はアウトカム評価も導入されましたが、思った以上に加算が小さいことに本会後の厚労省担当者とのやり取りの中で意見がありました(ADL維持等加算Ⅰは体制加算、Ⅱは個別加算となります)。

対象利用者の要件を満たしているか、またBarthel Indexを定期的に実施するということが求められます。

小さい加算ではありますが、通所介護の大きな流れとしては、日々の活動や趣味活動を通した機能維持・向上に向けた指標として取り組む必要があるといえます。

③については、身体介護に重点を置くような方向性が示されましたが、現場の実態を勘案した結果といえるでしょう。

ただし、身体介護としての「自立生活支援のための見守り的援助」を明確化していくということが伝えられています。

特に生活援助に特化した新たな研修の枠組みについては、まだ具体的に確定していないという状況の中で、いかに担い手を増やすと共に、自立支援に向けた訪問介護を確立するかが重要です。

その中には、外部のリハビリ職員と連携することで算定できる「生活機能向上連携加算」の見直しもされましたので、小多機なども算定に向けた準備をされてはいかがでしょうか。

④については、規制を緩和し、療養病床からの転換を促進させていく狙いがあるのはわかりますが、通所リハや通所介護のマイナス改定分がそっくり当てられた感が否めません。

そして何より今回の改定で感じたのは、介護の中に医療色が一層強まったという点です。

例えば、特養の配置医による「配置医師緊急時対応加算」やその体制を整備し、施設で看取った場合の加算が手厚くなるなど、今後、特養に医師を配置することが大きな流れになるのではないかと感じました。

私が存じ上げている特養の配置医として、世田谷区社会福祉事業団の石飛先生は、看取り介護に力を入れておられ、多方面でご活躍されています。

常勤医師配置加算(25単位/日)を取れば、100名定員で年間900万円以上の収益になりますから、医師の年収として若干見劣りするかもしれませんが、現実的に配置医が可能な水準といえます。

医師の偏在が社会問題としてクローズアップしています。

今回の医療・介護連携の一連の内容を鑑みると、新たに医療機関(拠点)を地域に確立するのではなく、特養を医療・介護拠点化し、地域における包括ケアを推進するのではないか、医師を必置にしていくことで、否応なく偏在を解消する糸口としていくのではないかと感じました。

介護保険制度がスタートしてから今回で6回目の改定になります。

継ぎ接ぎだらけで、加算要件なども年々複雑化してきています。

4月まで残り2ヶ月となりましたので、いかに4月以降に適応していけるか、準備を怠らないようにしましょう。

管理人

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます