人事制度の構築・見直しをする際に、現状分析としてアンケートや職員へのヒアリングを行うと、必ずといって良いほど、組織に対する不満の声が挙がります。

その多くは給与に関する内容と頑張っているのに評価されないに大分することができるほどです。

ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、今回はハーズバーグの「衛生・動機付け要因」をご紹介します。

衛生要因とは、不足すると不満が高まるが、充足してもそれ以上にはならない要素を指します。

図では、「会社の方針と管理(理念やビジョンのズレ)」「給与」「監督者との関係、同僚との関係性(人間関係)」が多くを占めており、離職者に多い理由と近い傾向があります。

給与の不満が多く挙がりますが、給与を高くしても、いつの間にか当たり前になってしまい、仕事を頑張るというやる気(モチベーション)には繋がりません。

一方、動機付け要因とは、不足しても不満にならず、充足するとやる気(モチベーション)アップにつながる要素を指します。

図では、「達成」「承認」「仕事そのもの」といったやりがい、「昇進」「成長」といった育成の要素が多くを占めています。

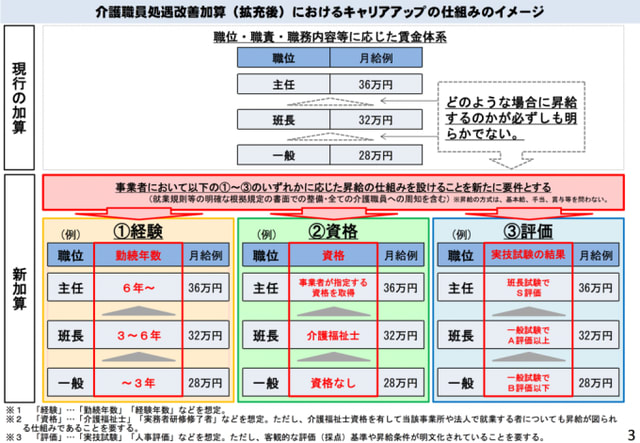

前回までキャリアパスや処遇改善加算について取り上げてきましたが、この衛生・動機付け要因の両要素を含んでおり、だからこそインセンティブとして活用してください、とお伝えしました。

また、冒頭取り上げたように、「給与」と「評価」についての不満が多いと書きましたが、これも衛生・動機付け要因の両要素を含んでいます。

特に「評価」とは、イコール「承認(認める、褒める)」といったことを指しますから、日頃から職員に対して「承認」していなければ、「頑張っているのに評価されず、給与も低い→(だから)退職する」といった負の方程式が成り立ってしまいます。

「頑張っているから評価された→(でも)給与が低くてもやりがいがある」と思ってもらえれば、法人・施設を選んで働きがいを感じながら仕事をしてもらうことが出来ます。

職員が給与が低いと感じる要因として、業務量・負荷との見合いから、不満を引き起こします(モラルサーベイの傾向より)。

大変な利用者を受け入れたからといって、その方の利用料が倍になるわけではないので、結果的に「大変」という気持ちしか残りません。

しかし、施設長やリーダー層から、「大変だったけど、よく対応してくれたね。ご家族も喜んでいたよ、ありがとう。君がいてくれたおかげだよ。明日はゆっくり休んで、また頼むな」なんて言ってもらえれば、一つ階段を登った気持ちになりますし、自身の帰属意識も高まるというものです。

皆さんは日頃から職員にこのような言葉かけをされていますか?

職員の動機付けを促すためにも、「達成」「承認(認める、褒める)」を行いながら、「仕事そのもの」にやりがいを感じられるよう職員と向き合っていきましょう。

管理人

その多くは給与に関する内容と頑張っているのに評価されないに大分することができるほどです。

ご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、今回はハーズバーグの「衛生・動機付け要因」をご紹介します。

衛生要因とは、不足すると不満が高まるが、充足してもそれ以上にはならない要素を指します。

図では、「会社の方針と管理(理念やビジョンのズレ)」「給与」「監督者との関係、同僚との関係性(人間関係)」が多くを占めており、離職者に多い理由と近い傾向があります。

給与の不満が多く挙がりますが、給与を高くしても、いつの間にか当たり前になってしまい、仕事を頑張るというやる気(モチベーション)には繋がりません。

一方、動機付け要因とは、不足しても不満にならず、充足するとやる気(モチベーション)アップにつながる要素を指します。

図では、「達成」「承認」「仕事そのもの」といったやりがい、「昇進」「成長」といった育成の要素が多くを占めています。

前回までキャリアパスや処遇改善加算について取り上げてきましたが、この衛生・動機付け要因の両要素を含んでおり、だからこそインセンティブとして活用してください、とお伝えしました。

また、冒頭取り上げたように、「給与」と「評価」についての不満が多いと書きましたが、これも衛生・動機付け要因の両要素を含んでいます。

特に「評価」とは、イコール「承認(認める、褒める)」といったことを指しますから、日頃から職員に対して「承認」していなければ、「頑張っているのに評価されず、給与も低い→(だから)退職する」といった負の方程式が成り立ってしまいます。

「頑張っているから評価された→(でも)給与が低くてもやりがいがある」と思ってもらえれば、法人・施設を選んで働きがいを感じながら仕事をしてもらうことが出来ます。

職員が給与が低いと感じる要因として、業務量・負荷との見合いから、不満を引き起こします(モラルサーベイの傾向より)。

大変な利用者を受け入れたからといって、その方の利用料が倍になるわけではないので、結果的に「大変」という気持ちしか残りません。

しかし、施設長やリーダー層から、「大変だったけど、よく対応してくれたね。ご家族も喜んでいたよ、ありがとう。君がいてくれたおかげだよ。明日はゆっくり休んで、また頼むな」なんて言ってもらえれば、一つ階段を登った気持ちになりますし、自身の帰属意識も高まるというものです。

皆さんは日頃から職員にこのような言葉かけをされていますか?

職員の動機付けを促すためにも、「達成」「承認(認める、褒める)」を行いながら、「仕事そのもの」にやりがいを感じられるよう職員と向き合っていきましょう。

管理人