4月から介護職員処遇改善加算が拡充され、加算Ⅰでは月額37,000円(現行よりプラス1万円)となります。

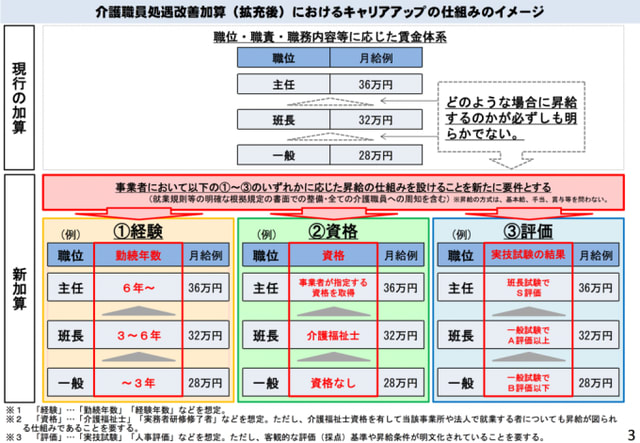

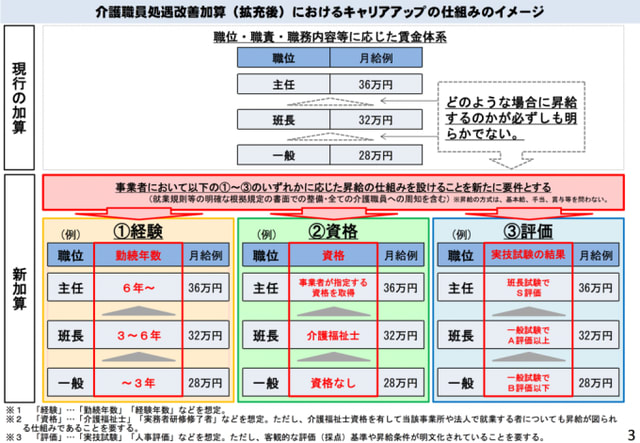

以前、「処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅲを明確にし、キャリア形成の後押しを」の記事で、新しい要件については取り上げました。

今回は、介護職員処遇改善加算の仕組みについて、改めて取り上げます。

介護職員処遇改善加算は要件を満たすと、施設に勤める職員一人当たり37,000円が自動的に振り込まれ、そのまま介護職員へ還元される加算、ではありません。

よって、新聞やニュースで「1万円増額」「37,000円」といった数字だけが一人歩きしてしまっているため、「うちの施設は37,000円支給されなかった(何か施設長は悪いことをしているのではないか?)」と不信感を抱く介護職員も多くは、頭を悩ましている施設長や経営層が少なくありません(辞められる職員もいると聞きます)。

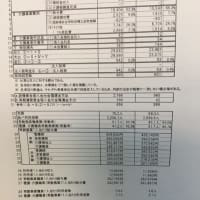

介護職員処遇改善加算は、「サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定する」ことが謳われています。

特養であれば8.3%、デイサービスであれば5.9%を総単位数に乗じた額となります。

よって、入院者が多く、空床が埋まらず(利用率が低下し)、総単位数が減れば、自ずと施設に入る介護職員処遇改善加算相当額は減る仕組みです。

また、他の加算と大きく異なる点は、区分支給限度基準額の算定対象から除外されます、要するに利用者の自己負担が発生しないという性質を持っています(なので、介護職員の、介護職員による、介護職員のための処遇を改善する加算といえます)。

支給方法は基本給や手当、賞与など自由ですが、「安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい」と記載されています。

しかし、お客様の多くは、加算のはしごが外された時、法人・施設負担として職員一人当たり37,000円降りかかってくることを懸念し、手当の増額や年度末に一時金として支給しています。

また、毎月一定額支給している施設では、利用率が低下したため、支給額相当額を受け取られず、法人負担となっているお客様もあります。

介護職員処遇改善加算のことを諸刃の剣に例えられる方もいらっしゃいますが、私としては、うまく運用していただき、制度の目的でもある「介護職員の資質向上や雇用管理の改善」「資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備する」「介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環」を作り出し、職員に誇りを持って介護の仕事に向き合ってもらいたいと思っています。

そのためには、まずは職員自身が当事者意識を持って、正しく加算要件を理解することが必要です。

職員一人ひとりが自分たちの処遇をこれまで以上に改善していきたいと願うのであれば、利用率を高水準で維持させなければなりません。

介護職員の読者のために、誤解を恐れずに書かせていただくと、法人や施設だけの責任や努力だけではなく、職員による取組み成果があってこそ、初めて介護職員処遇改善加算により職員一人ひとりの処遇を改善することが出来るというものです。

例えていうならば、営業成績の悪い営業マンに高額な給与や賞与を支給しない原理と同じです(処遇改善のための原資(加算)をみんなの取組み成果として取ることは、法人や施設の永続発展のためには必須条件です)。

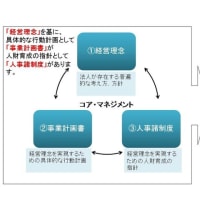

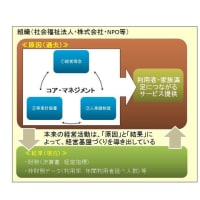

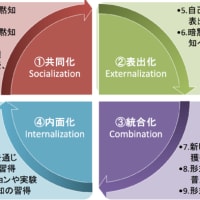

しかし、”戦略マップ”や”BSC(バランストスコアカード)”でも取り上げたように、「財務の視点」を達成するためには、「成長と学習の視点」から取組む必要があります。

ぜひ、職員のやる気を引き出しながら人財育成(資質向上)と収入増の両輪を回し、職員の処遇改善につなげていけるようストラテジー(戦略)を考えましょう。

また、法人・施設としても、職員が変な不安を抱かないよう、きちんと説明し、職員へ周知を図る姿勢を示すことが重要です。

詳しくは、3月9日付で厚労省から出された通知をご参照ください。

管理人

以前、「処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅲを明確にし、キャリア形成の後押しを」の記事で、新しい要件については取り上げました。

今回は、介護職員処遇改善加算の仕組みについて、改めて取り上げます。

介護職員処遇改善加算は要件を満たすと、施設に勤める職員一人当たり37,000円が自動的に振り込まれ、そのまま介護職員へ還元される加算、ではありません。

よって、新聞やニュースで「1万円増額」「37,000円」といった数字だけが一人歩きしてしまっているため、「うちの施設は37,000円支給されなかった(何か施設長は悪いことをしているのではないか?)」と不信感を抱く介護職員も多くは、頭を悩ましている施設長や経営層が少なくありません(辞められる職員もいると聞きます)。

介護職員処遇改善加算は、「サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定する」ことが謳われています。

特養であれば8.3%、デイサービスであれば5.9%を総単位数に乗じた額となります。

よって、入院者が多く、空床が埋まらず(利用率が低下し)、総単位数が減れば、自ずと施設に入る介護職員処遇改善加算相当額は減る仕組みです。

また、他の加算と大きく異なる点は、区分支給限度基準額の算定対象から除外されます、要するに利用者の自己負担が発生しないという性質を持っています(なので、介護職員の、介護職員による、介護職員のための処遇を改善する加算といえます)。

支給方法は基本給や手当、賞与など自由ですが、「安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい」と記載されています。

しかし、お客様の多くは、加算のはしごが外された時、法人・施設負担として職員一人当たり37,000円降りかかってくることを懸念し、手当の増額や年度末に一時金として支給しています。

また、毎月一定額支給している施設では、利用率が低下したため、支給額相当額を受け取られず、法人負担となっているお客様もあります。

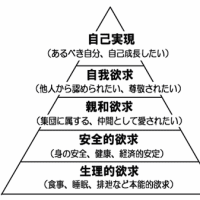

介護職員処遇改善加算のことを諸刃の剣に例えられる方もいらっしゃいますが、私としては、うまく運用していただき、制度の目的でもある「介護職員の資質向上や雇用管理の改善」「資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備する」「介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環」を作り出し、職員に誇りを持って介護の仕事に向き合ってもらいたいと思っています。

そのためには、まずは職員自身が当事者意識を持って、正しく加算要件を理解することが必要です。

職員一人ひとりが自分たちの処遇をこれまで以上に改善していきたいと願うのであれば、利用率を高水準で維持させなければなりません。

介護職員の読者のために、誤解を恐れずに書かせていただくと、法人や施設だけの責任や努力だけではなく、職員による取組み成果があってこそ、初めて介護職員処遇改善加算により職員一人ひとりの処遇を改善することが出来るというものです。

例えていうならば、営業成績の悪い営業マンに高額な給与や賞与を支給しない原理と同じです(処遇改善のための原資(加算)をみんなの取組み成果として取ることは、法人や施設の永続発展のためには必須条件です)。

しかし、”戦略マップ”や”BSC(バランストスコアカード)”でも取り上げたように、「財務の視点」を達成するためには、「成長と学習の視点」から取組む必要があります。

ぜひ、職員のやる気を引き出しながら人財育成(資質向上)と収入増の両輪を回し、職員の処遇改善につなげていけるようストラテジー(戦略)を考えましょう。

また、法人・施設としても、職員が変な不安を抱かないよう、きちんと説明し、職員へ周知を図る姿勢を示すことが重要です。

詳しくは、3月9日付で厚労省から出された通知をご参照ください。

管理人

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます