↑ 「おすすめ ばん ばん!」 と 読みまして 私が ご推薦 する

CD や DVD を ご紹介 する コーナー です

さて 今回も 前 置き 無し で いきなり いっちゃいます(笑)

そんな 第七百一回目の 「お薦め 盤 Bang!」 は

「EURYTHMICS (ユーリズミックス)」 の

「Live 1983 ー 1989

(ライヴ 1983 ー 1989)」 です

リリースは 1993年 ...31年前 です ...(笑)

新しい ジャンル が チャート を 塗り替えて ブーム と なり

ロック は 死んだ ...と 思って しまった 私は

ブルース に はまり込んでいた 時代 でも ありました

ので ...ある お方が 絡んで おります(笑)

さて この 「ユーリズミックス」 と いう バンド

御存知の 方も いらっしゃる でしょうが

御存知 ない 方の 為に 簡単に ご説明 いたしますと

1980年に 結成 1981年に デビュー した

ヴォーカル : アニー・レノックス (左) と

ギター : デイヴ・スチュワート (右) に よる

イギリス の ロック ユニット です

スタジオ 盤の レコーディング 時の 打ち込み 等は

デイヴ・スチュワート が ほとんど 行い

ライヴ 含め 必要に 応じて サポート メンバー が

参加 する と いった 体制を 組まれて おりました

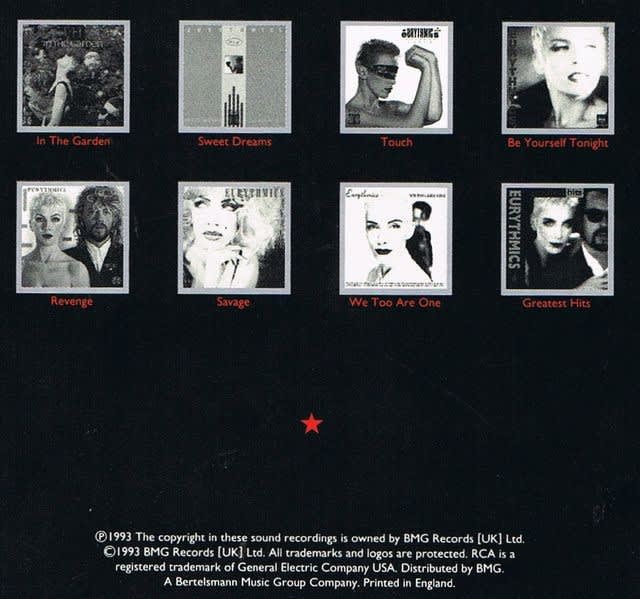

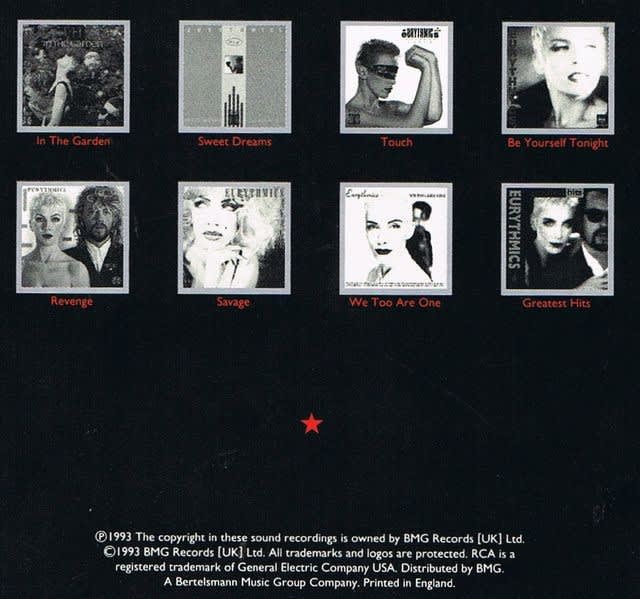

1981年の デビュー から 1989年 までの 間に

7枚の スタジオ 盤を 残し 1990年に 活動 停止

それぞれ ソロ で 活動 されました

(下段の 一番 右は 1991年 リリース の ベスト 盤)

上手い

の 一言 では 片付けられない ヴォーカル

カッティング が やたら カッコ いい ギター

随所に 渡り アレンジ も いかしてる

イギリス 人 なのに かなり アメリカ っぽい

実は 好きな バンド (ユニット) でして

自分 らしい タイプ では ないので

こっそり 結構 聴いて おりました(笑)

そんな 私の 話は さておき(笑)

今回 ご紹介 させて いただいている アルバム は

その 活動 停止 (ソロ で 活動) 期間に

リリース された 公式 では ユニット 史上 初

且つ 唯一の ライヴ 盤 でして

1983年 から 1989年 までの 間に

イギリス や アメリカ で 開催 された 公演の

様子を 収録 されて おります

サウンド 的 には ブリティッシュ ポップ ロック

ニュー ウェイヴ の 流れ では ありましたが

パンク ロック 等 とは 真逆に 位置 する ような

ブルー アイド ソウル (白人に よる 黒人 音楽) や

エレクトロ ポップ の 要素が 強く

加えて ディスコ / クラブ 等の ダンス フロア で 踊れる

更に 加えて 邦楽で 例えると シティ ポップ みたいな

都会 的で 洗練 された 楽曲が 多く

ドラム の ビート や ベース ライン や キーボード の 旋律や

ギター の フレーズ の センス が 際立っており

リズム アンド ブルース や ソウル の 影響を 感じる

ヴォーカル が 見事に 調和 した ナンバー が 続きます

上の 写真の 12曲目 ディスク 2 の 1曲目

私の 中 では ” ♪ チョメ チョメ エンジェル ♪ ” (笑)

特に 好きな 曲 でしたが

スタジオ 盤 では フェイド アウト でしたので

へぇ~ ライヴ では こう 終わるんだ?

と ちょっと 感動 しました(笑)

先程の 写真の 22曲に 加え

冒頭の 表 ジャケット の 写真に

小さく 記載 されて おりましたが

6曲 (アコースティック ナンバー 集) 入り の

3枚組を 今回 聴かせて いただきまして

ユニット (バンド) の 素晴らしさ に 浸れました

「ユーリズミックス」 は ライヴ でも すごかったんですね

そして やっぱり 1980年代の ロック が

私は 好き なんですね と 思えた 音源 集

そんな この アルバム は 私の お薦め 盤 です

とは 言い つつ

私は この アルバム を 聴いた 事が 無かったのですが

(1980年代の スタジオ 盤は 所有 していて

引っ張り出して 聴き 直しました・笑)

こう いった アーティスト や アルバム に お詳しい 方が

いらっしゃいまして ...(笑)

「二階堂 一族」 ...ついに 4人目の 登場と なった(笑)

” よっちゃん ” の お蔭で 聴く 機会に 恵まれました

(一番 左に お持ち です)

” よっちゃん ” も 今回 更に 5枚 お持ち に なられまして

ネタ の ご提供と 言い つつ この 67枚目も

” ロック を 語る うえ では 聴いておけ ”

な アルバム でした ありがとう ございます

(ご本人は とても 謙遜 されて おりますが・笑)

この 機会を 逃すと 一生 聴けなかった かも しれないのですが

この コーナー や 私の 発言 から 的確な チョイス ...

さすが 「二階堂 一族」 恐るべし ...です(笑)。

「StoneZ」 インスタグラム は こちら

「StoneZ」 オフィシャル ウェブ サイト は 下の バナー から

CD や DVD を ご紹介 する コーナー です

さて 今回も 前 置き 無し で いきなり いっちゃいます(笑)

そんな 第七百一回目の 「お薦め 盤 Bang!」 は

「EURYTHMICS (ユーリズミックス)」 の

「Live 1983 ー 1989

(ライヴ 1983 ー 1989)」 です

リリースは 1993年 ...31年前 です ...(笑)

新しい ジャンル が チャート を 塗り替えて ブーム と なり

ロック は 死んだ ...と 思って しまった 私は

ブルース に はまり込んでいた 時代 でも ありました

ので ...ある お方が 絡んで おります(笑)

さて この 「ユーリズミックス」 と いう バンド

御存知の 方も いらっしゃる でしょうが

御存知 ない 方の 為に 簡単に ご説明 いたしますと

1980年に 結成 1981年に デビュー した

ヴォーカル : アニー・レノックス (左) と

ギター : デイヴ・スチュワート (右) に よる

イギリス の ロック ユニット です

スタジオ 盤の レコーディング 時の 打ち込み 等は

デイヴ・スチュワート が ほとんど 行い

ライヴ 含め 必要に 応じて サポート メンバー が

参加 する と いった 体制を 組まれて おりました

1981年の デビュー から 1989年 までの 間に

7枚の スタジオ 盤を 残し 1990年に 活動 停止

それぞれ ソロ で 活動 されました

(下段の 一番 右は 1991年 リリース の ベスト 盤)

上手い

の 一言 では 片付けられない ヴォーカル

カッティング が やたら カッコ いい ギター

随所に 渡り アレンジ も いかしてる

イギリス 人 なのに かなり アメリカ っぽい

実は 好きな バンド (ユニット) でして

自分 らしい タイプ では ないので

こっそり 結構 聴いて おりました(笑)

そんな 私の 話は さておき(笑)

今回 ご紹介 させて いただいている アルバム は

その 活動 停止 (ソロ で 活動) 期間に

リリース された 公式 では ユニット 史上 初

且つ 唯一の ライヴ 盤 でして

1983年 から 1989年 までの 間に

イギリス や アメリカ で 開催 された 公演の

様子を 収録 されて おります

サウンド 的 には ブリティッシュ ポップ ロック

ニュー ウェイヴ の 流れ では ありましたが

パンク ロック 等 とは 真逆に 位置 する ような

ブルー アイド ソウル (白人に よる 黒人 音楽) や

エレクトロ ポップ の 要素が 強く

加えて ディスコ / クラブ 等の ダンス フロア で 踊れる

更に 加えて 邦楽で 例えると シティ ポップ みたいな

都会 的で 洗練 された 楽曲が 多く

ドラム の ビート や ベース ライン や キーボード の 旋律や

ギター の フレーズ の センス が 際立っており

リズム アンド ブルース や ソウル の 影響を 感じる

ヴォーカル が 見事に 調和 した ナンバー が 続きます

上の 写真の 12曲目 ディスク 2 の 1曲目

私の 中 では ” ♪ チョメ チョメ エンジェル ♪ ” (笑)

特に 好きな 曲 でしたが

スタジオ 盤 では フェイド アウト でしたので

へぇ~ ライヴ では こう 終わるんだ?

と ちょっと 感動 しました(笑)

先程の 写真の 22曲に 加え

冒頭の 表 ジャケット の 写真に

小さく 記載 されて おりましたが

6曲 (アコースティック ナンバー 集) 入り の

3枚組を 今回 聴かせて いただきまして

ユニット (バンド) の 素晴らしさ に 浸れました

「ユーリズミックス」 は ライヴ でも すごかったんですね

そして やっぱり 1980年代の ロック が

私は 好き なんですね と 思えた 音源 集

そんな この アルバム は 私の お薦め 盤 です

とは 言い つつ

私は この アルバム を 聴いた 事が 無かったのですが

(1980年代の スタジオ 盤は 所有 していて

引っ張り出して 聴き 直しました・笑)

こう いった アーティスト や アルバム に お詳しい 方が

いらっしゃいまして ...(笑)

「二階堂 一族」 ...ついに 4人目の 登場と なった(笑)

” よっちゃん ” の お蔭で 聴く 機会に 恵まれました

(一番 左に お持ち です)

” よっちゃん ” も 今回 更に 5枚 お持ち に なられまして

ネタ の ご提供と 言い つつ この 67枚目も

” ロック を 語る うえ では 聴いておけ ”

な アルバム でした ありがとう ございます

(ご本人は とても 謙遜 されて おりますが・笑)

この 機会を 逃すと 一生 聴けなかった かも しれないのですが

この コーナー や 私の 発言 から 的確な チョイス ...

さすが 「二階堂 一族」 恐るべし ...です(笑)。

「StoneZ」 インスタグラム は こちら

「StoneZ」 オフィシャル ウェブ サイト は 下の バナー から