Weekdayの麺処巡り 歩や で 塩つけ麺

10年前

Weekdayの麺処巡り 歩や で 塩つけ麺

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 子供の玩具

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 子供の玩具

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 敗戦と復興の両国

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 敗戦と復興の両国

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 墨塗り教科書

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 墨塗り教科書

10年前

Weekendの麺処巡り 麺屋えぼし で 塩らーわんたん

10年前

Weekendの麺処巡り 麺屋えぼし で 塩らーわんたん

10年前

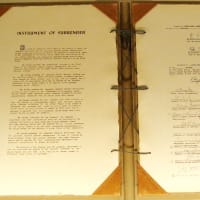

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 降伏文書

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 降伏文書

10年前

Weekendの麺処巡り 志奈そば 田なか で 桜舞う美桜鶏そば

10年前

Weekendの麺処巡り 志奈そば 田なか で 桜舞う美桜鶏そば

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 西国三十三ケ所~

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 西国三十三ケ所~

10年前

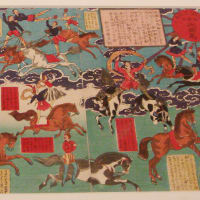

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 仏蘭西大曲馬

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 仏蘭西大曲馬

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 地下鉄開通ポスター

10年前

ミュージアム巡り 探検・体験 江戸東京 地下鉄開通ポスター

10年前