江戸時代、庶民だけではなく幕臣や藩士など武士も様々な罪で刑

に処されている。その中には武士だからこそ厳しく罰せられた罪も

あった。

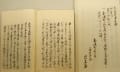

「寛保世説抄録」(全1冊、華族徳川昭武の所蔵を写書、修史館旧

蔵)には、寛保元年(1741)7月6日未明、700石の旗本・関内記が熟

睡中に妾に斬りつけられ重傷を負った事件(その後死亡)の経緯が記さ

れている。

内記は被害者であるにもかかわらず“碑女に疵つけられ、あまつさ

えそのままに座をさらしめ事越度なり“という理由で、改易の処分が

下される。油断して妾に斬りつけられたばかりか、加害者を取り押

さえられなかったのが、旗本としてあるまじきこととされた。

また、同書には寛保2年(1782)8月に江戸と関東各地を襲った豪

雨による洪水の記録他、寛保年間(1741~43)の出来事を書きとめた

雑録も収められている。

(国立公文書館:千代田区北の丸公園3-2)

に処されている。その中には武士だからこそ厳しく罰せられた罪も

あった。

「寛保世説抄録」(全1冊、華族徳川昭武の所蔵を写書、修史館旧

蔵)には、寛保元年(1741)7月6日未明、700石の旗本・関内記が熟

睡中に妾に斬りつけられ重傷を負った事件(その後死亡)の経緯が記さ

れている。

内記は被害者であるにもかかわらず“碑女に疵つけられ、あまつさ

えそのままに座をさらしめ事越度なり“という理由で、改易の処分が

下される。油断して妾に斬りつけられたばかりか、加害者を取り押

さえられなかったのが、旗本としてあるまじきこととされた。

また、同書には寛保2年(1782)8月に江戸と関東各地を襲った豪

雨による洪水の記録他、寛保年間(1741~43)の出来事を書きとめた

雑録も収められている。

(国立公文書館:千代田区北の丸公園3-2)