先に挙げた「新律綱領」や「改定律例」は、刑法典として十分で

はなかった。より近代国家にふさわしい刑法典を制定すべく、明治

8年(1875)に司法省で編纂をスタート。フランスの法学者・ボアソ

ナードの原案を元に、1880年7月「刑法」が公布され、1882年1

月1日より施行された。

以前の刑法典は中国系の法典であったが、「刑法」は近代的法典

の形式を備え、第2条に“法律ニ正条ナキ者ハ何等ノ所為ト雖モ之

ヲ罰スルコトヲ得ス“と、罪刑法定主義を宣言した。

またこの「刑法」により、それまで斬と絞だった死刑が“死刑ハ

絞首ス“と絞首刑のみとなる。明治41年施行の刑法が“新刑法”と

呼ばれたのに対し、明治15年施行のものは“旧刑法”と呼ばれた。

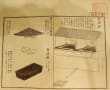

展示されていた資料は、明治13年7月に高田義甫が滋賀県大津

で出版した「刑法」(旧刑法)。

(国立公文書館:千代田区北の丸公園3-2)

はなかった。より近代国家にふさわしい刑法典を制定すべく、明治

8年(1875)に司法省で編纂をスタート。フランスの法学者・ボアソ

ナードの原案を元に、1880年7月「刑法」が公布され、1882年1

月1日より施行された。

以前の刑法典は中国系の法典であったが、「刑法」は近代的法典

の形式を備え、第2条に“法律ニ正条ナキ者ハ何等ノ所為ト雖モ之

ヲ罰スルコトヲ得ス“と、罪刑法定主義を宣言した。

またこの「刑法」により、それまで斬と絞だった死刑が“死刑ハ

絞首ス“と絞首刑のみとなる。明治41年施行の刑法が“新刑法”と

呼ばれたのに対し、明治15年施行のものは“旧刑法”と呼ばれた。

展示されていた資料は、明治13年7月に高田義甫が滋賀県大津

で出版した「刑法」(旧刑法)。

(国立公文書館:千代田区北の丸公園3-2)