「小坂」「坂手北」「坂手南」

「小坂」「坂手北」「坂手南」は寺川の東河畔沿いに南北に広がる一帯を指します。

「小坂」

国道24号線を挟んで南北は坂手北と鍵の集落の間オークワ田原本店とサン・ライフ田原本まで、東西は寺川から国道を挟み法貴寺との境の県道までの長方形に仕切られた部分に成りますの東に伸びる交通の要所に当る地点。

国道の両側には新旧の住宅街と商工業の建物が並ぶ田原本の入り口に当る地域です。

国道から東へ少し行くと旧来の田園が広がり条里制の後を色濃く残しています。

国道と寺川の間に旧集落が有り、集落の中は旧家が多く道路際とは一変して、昔の農家の面影を残して居ます。

国道の東側、国道に背を向けるようにして、集落の中程に鏡作麻気神社があります。

国道側からの入り口は無く一旦集落に入ってから非常に解り難い入り組んだ道を入らなければなりません。

ここも宮古、保津と並び、八尾鏡作神社の技術集団の作業場、集落が有った所だと思われます。

集落に入ると、周りの喧騒とは打って変わって静寂さを感じる。

とりわけこの鏡作り摩毛神社の境内は霊気を感じるほど、今でいうパワースポットでしょうか。

拝殿脇に鄙びた感の観音堂が立っていますがここには神社の神護寺、観音寺が有ったと伝えられます。

坂手

田原本町の中央部、小阪同様寺川から国道24号線を挟んで法貴寺、大安寺との境界線にある町道まで、南北は小坂と千代に挟まれた場所に成ります。

国道二十四号線から田原本町役場や駅方面への入り口でも有って、商工業や新興の住宅地と年々その姿を変えて行っています。

この地域も小阪同様国道24号線を挟んで小工業地、新旧の住宅地が広がりますが、少し東へ行くと条里制の残る田園地帯が広がります。

また、現在坂手は「坂手北」と「坂手南」に分かれます。

「坂手北」

集落の東、田園の中に「青垣生涯学習センターの建物概要を見せるのが坂手北。

田原本町役場正面前の道を真っ直ぐ東へ、国道24号線を渡って300m程の突き当りに在る、大きなコンクリート打ちっぱなしの建物が青垣生涯学習センターです。

正面右手、建物の中庭を挟んで南側は図書館。

蔵書の数、設備に置いても可也立派な物です。

正面左、北側の大きなスペースを取るのが約800名収容の弥生の里ホール。

2階には唐子鍵ミュージアムが有って、考古学ファンの方にはたまらないスペース。

それ以外にも40名収容の調理室や文化系の各教室。

ゆったりとしたロビーなど、何時も沢山の人が利用されて居ます。

国道二十四号線の東側の集落の中程に在る八坂神社には、千代神社も合祀されて居ます。この八坂神社も、元は須狭廼男神社だったのでしょう、詳しい由緒等は解って居ません。

合祀されて居る千代神社は、洪水の際に川上の千代から流されて、隣の集落の大安寺に流れ着いたのを、大安寺の森市神社で祭祀たので、千代神社の社地は大安寺の物だそうですが現在は坂手北で八坂神社に合祀。

坂手北の農家の男子によって構成された「明神講」と言うのが古くから続き、二月の第四日曜日に「弓の華鎮祭」と言う珍しい風習を伝えています。

集落の南の端にある請堤は弥生時代から続く環濠の名残でもあるようです。

「坂手南」

寺川を挟んで、田原本旧町の東、国道二十四号線をまたいで広がる地域が坂手に成ります。

坂手は千代に近い「南坂手」と、鍵に近い「坂手北」に大きく分かれていて、元から別の集落だったようです。

以前は村屋(守屋)郷に属し、現在は田原本町の中央部に成りますが、もとは川東村の西の端に位置して居ました。

この地域は、万葉集ににも読まれ、下ッ道と広陵-三輪線の交差する交通の要所に遭って古代から栄えた地域です。

田原本の中心にも近く国道二十四号線をまたぐ為、近年とみに産業も発達し、又、住宅開発も進み様相を一変させていますが、逆に、住宅街の東を用水路が通り、住宅と田圃を綺麗に分離しているのが景観を引きたて、古代から続く条里制の田園風景を良く残している所でも有ります。

南坂手の集落に在る須佐廼男神社は由緒等は不明ですが、集落の古さから行ってもそこそこの由緒は持っていたのでしょう。

南坂手の集落に在る須佐廼男神社は由緒等は不明ですが、集落の古さから行ってもそこそこの由緒は持っていたのでしょう。

境内にある「おかげ灯篭」はお伊勢参りの名残りで佇んで居ます。

更に、もう一つ境内に建つ薬師堂は、可也古めかしい建物ですが、旧田原本本寺樂田寺の慈尊院の物だそうです。

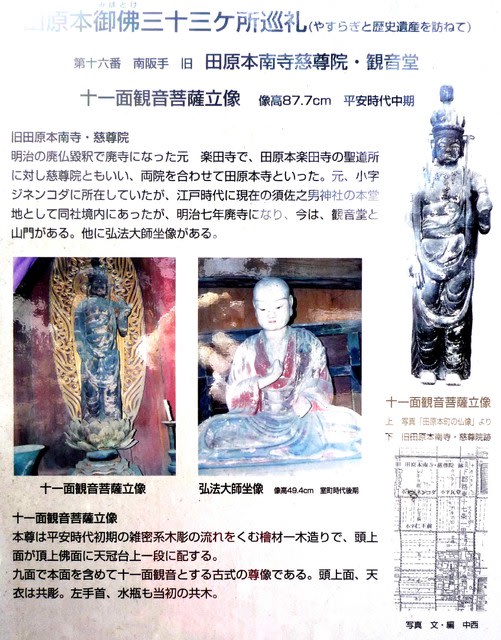

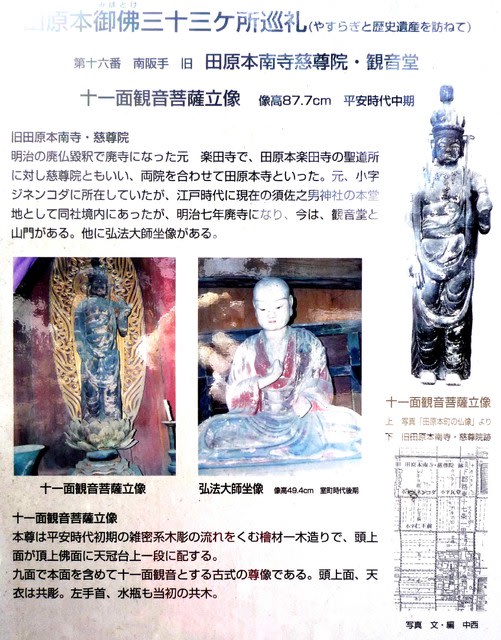

中に安置される十一面観音立像(87.7㎝)は平安中期の作。

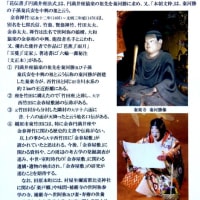

弘法大師座像と共に祀られて居ます。

「小坂」「坂手北」「坂手南」は寺川の東河畔沿いに南北に広がる一帯を指します。

「小坂」

国道24号線を挟んで南北は坂手北と鍵の集落の間オークワ田原本店とサン・ライフ田原本まで、東西は寺川から国道を挟み法貴寺との境の県道までの長方形に仕切られた部分に成りますの東に伸びる交通の要所に当る地点。

国道の両側には新旧の住宅街と商工業の建物が並ぶ田原本の入り口に当る地域です。

国道から東へ少し行くと旧来の田園が広がり条里制の後を色濃く残しています。

国道と寺川の間に旧集落が有り、集落の中は旧家が多く道路際とは一変して、昔の農家の面影を残して居ます。

国道の東側、国道に背を向けるようにして、集落の中程に鏡作麻気神社があります。

国道側からの入り口は無く一旦集落に入ってから非常に解り難い入り組んだ道を入らなければなりません。

ここも宮古、保津と並び、八尾鏡作神社の技術集団の作業場、集落が有った所だと思われます。

集落に入ると、周りの喧騒とは打って変わって静寂さを感じる。

とりわけこの鏡作り摩毛神社の境内は霊気を感じるほど、今でいうパワースポットでしょうか。

拝殿脇に鄙びた感の観音堂が立っていますがここには神社の神護寺、観音寺が有ったと伝えられます。

坂手

田原本町の中央部、小阪同様寺川から国道24号線を挟んで法貴寺、大安寺との境界線にある町道まで、南北は小坂と千代に挟まれた場所に成ります。

国道二十四号線から田原本町役場や駅方面への入り口でも有って、商工業や新興の住宅地と年々その姿を変えて行っています。

この地域も小阪同様国道24号線を挟んで小工業地、新旧の住宅地が広がりますが、少し東へ行くと条里制の残る田園地帯が広がります。

また、現在坂手は「坂手北」と「坂手南」に分かれます。

「坂手北」

集落の東、田園の中に「青垣生涯学習センターの建物概要を見せるのが坂手北。

田原本町役場正面前の道を真っ直ぐ東へ、国道24号線を渡って300m程の突き当りに在る、大きなコンクリート打ちっぱなしの建物が青垣生涯学習センターです。

正面右手、建物の中庭を挟んで南側は図書館。

蔵書の数、設備に置いても可也立派な物です。

正面左、北側の大きなスペースを取るのが約800名収容の弥生の里ホール。

2階には唐子鍵ミュージアムが有って、考古学ファンの方にはたまらないスペース。

それ以外にも40名収容の調理室や文化系の各教室。

ゆったりとしたロビーなど、何時も沢山の人が利用されて居ます。

国道二十四号線の東側の集落の中程に在る八坂神社には、千代神社も合祀されて居ます。この八坂神社も、元は須狭廼男神社だったのでしょう、詳しい由緒等は解って居ません。

合祀されて居る千代神社は、洪水の際に川上の千代から流されて、隣の集落の大安寺に流れ着いたのを、大安寺の森市神社で祭祀たので、千代神社の社地は大安寺の物だそうですが現在は坂手北で八坂神社に合祀。

坂手北の農家の男子によって構成された「明神講」と言うのが古くから続き、二月の第四日曜日に「弓の華鎮祭」と言う珍しい風習を伝えています。

集落の南の端にある請堤は弥生時代から続く環濠の名残でもあるようです。

「坂手南」

寺川を挟んで、田原本旧町の東、国道二十四号線をまたいで広がる地域が坂手に成ります。

坂手は千代に近い「南坂手」と、鍵に近い「坂手北」に大きく分かれていて、元から別の集落だったようです。

以前は村屋(守屋)郷に属し、現在は田原本町の中央部に成りますが、もとは川東村の西の端に位置して居ました。

この地域は、万葉集ににも読まれ、下ッ道と広陵-三輪線の交差する交通の要所に遭って古代から栄えた地域です。

田原本の中心にも近く国道二十四号線をまたぐ為、近年とみに産業も発達し、又、住宅開発も進み様相を一変させていますが、逆に、住宅街の東を用水路が通り、住宅と田圃を綺麗に分離しているのが景観を引きたて、古代から続く条里制の田園風景を良く残している所でも有ります。

南坂手の集落に在る須佐廼男神社は由緒等は不明ですが、集落の古さから行ってもそこそこの由緒は持っていたのでしょう。

南坂手の集落に在る須佐廼男神社は由緒等は不明ですが、集落の古さから行ってもそこそこの由緒は持っていたのでしょう。境内にある「おかげ灯篭」はお伊勢参りの名残りで佇んで居ます。

更に、もう一つ境内に建つ薬師堂は、可也古めかしい建物ですが、旧田原本本寺樂田寺の慈尊院の物だそうです。

中に安置される十一面観音立像(87.7㎝)は平安中期の作。

弘法大師座像と共に祀られて居ます。