16日(土)、中体連サッカー予選がおこなわれ、我が鶴三中は一試合目:五中とは4-0、二試合目:四中には1-0で勝利、明日の準決勝に進出しました!

失点ゼロ、キャプテンが3点に2人の副キャプテンが1点づつと役割を果たし、チームはいい感じです。

副キャプテンの片割れの我が息子は、1得点3アシストとかつてない活躍、もう何も言うことはございません!!

もちろんサッカーはチームスポーツ、アシストもゴールも、11人の連携の中で生まれるものであることは、本田圭介だってわかっています。

そして、会場を整備してくれた五中、互角の戦いでいい試合をつくってくれた四中、彼らがあってこその今日の喜びであることを三中の指導者は、試合後諭してくれました。

なお、私は消費税増税三党合意・原発再稼働表明という情勢緊迫のため街頭宣伝を実施、一試合目の観戦は我慢せざるを得ませんでした(野田のセイだ、こんにゃろ)。

明日も午前中は同じく仕事、勝ち抜いてくれることを信じて決勝戦のみ観戦する覚悟です。 ← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

4月26日(水)、鶴岡市議会4月臨時会が開かれ、一般会計補正予算、市税条例の一部改正、国保税条例の一部改正、朝日保育園改築工事請負契約の締結、赤川市民ゴルフ場の指定管理者選定、の5議案が審議されました。

補正予算では、残雪処理に市単独で400万円、農林水産関係の被害対策としてパイプハウス復旧などの予算が追加されました。

私は、朝日保育園改築工事について質問をおこないました。

現在、朝日地区には、朝日・本郷・大泉・大網の4つの保育園がありますが、朝日・本郷の両園の老朽化から統合して新しい園を建設することが合併前からの課題とされてきました。

合併後、住民の引き続きの要望を受けてこの事業が検討されてきましたが、その中で、「小規模の大泉・大網は廃止して新しい園に統合、新しい園は民営化」という提案が当局からおこなわれたのです。

この間、5カ所で2回づつの説明会が実施され、当局は「特に反対意見は無かった」と言ってきましたが、先月末に大泉地区から「大泉保育園の存続を求める要望書」が提出されました。

そこで今回、「工事は開始されるが、引き続き、関係者との合意形成を追求するべき」と質問しました、

新保育園建設計画の議案ではなく、計画に基づいて工事業者を決める議案でしたので、「議案ど関係ねー質問すんな」と議場がざわつきました。

しかし、議案審査の大前提となる市民合意に関わる重大問題ですから、この程度の関連質問は認められるべきと思って取り上げ、当局から「理解を得るように説明を続ける」と答弁を得えて終わりました。

要望書には「大泉保育園存続」と書いてありましたが、提出者の一人に事前に話しを聞き、「新しい園の建設のストップまで求める積もりは無い。ともかく話し合いを継続してもらいたい」ということでしたので、そのことは確認できたかと思います。

朝日地区では、合併後に「新入学生全員へのランドセル支給事業廃止」「学校給食民営化」など子育て施策が切り捨てられ、小学校の統廃合も提案されています。

地域を愛し、PTA・保護者会にも熱心に参加して頑張っている、子育て世代の声を市政に反映させるために頑張っていきたいと思います。 ← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

フェイスブックはこちら。友達募集中。http://www.facebook.com/yoookosano#!/profile.php?id=100003299336704

1月26日(木)夜、市立朝暘第一小学校の学校保健文部科学大臣表彰受賞祝賀会に出席しました。

一小は、PTAの中に学校保健委員会をつくり、子どもの健康状態、生活状態についての調査、改善のための取り組みをおこなってきました。

それ自体は多くの学校でやられていることですが、一小の場合は、保健の先生をはじめとした先生方の熱意、校医の先生方の積極的なご協力、そして活発なPTA活動の力によって、深い内容の活動が、継続的に、協力に推し進められてきました。

私も、長女が入学してから14年間、一小のPTA活動に関わってきましたが、目の健康、歯の健康など、保健活動はとても印象深く、三人の子ども達の生活づくりにとても良い影響を受けてきたと実感します。

「日本一の学校」として知られる学校図書館活用教育に続いての栄冠に、祝賀会に集まった関係者の方々もとてもいい笑顔でした。 ← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

![]()

9月市議会最終日、「高校授業料軽減措置の継続・拡充を求める意見書」が採択されました。

これは、私立高校の授業料軽減を拡充すべきだということを市議会の意志として政府に提出するというもので、私が文案を提案し、各会派の協議で一部修正の上合意に達したものです。

文章は以下のようになものです。

高校授業料軽減措置の継続・拡充を求める意見書

政府が2010年度予算において公立高校授業料無償化と私立高校生への授業料支援をおこなったことは、国民の切実な要求に応えるものであり、遅まきながら「教育の無償化」という世界の流れに沿うものとして関係者・国民に大きく歓迎されました。

実際、2010年度の私立高校での経済的事情による退学者は、13年間を続けられている私立学校教職員組合の調査では最小人数に減少しています。

公立高校の授業料が無償になったもとで、今後は私立高校の授業料の支援を一層進めていくことが期待されています。

よって、本市議会としては、高校授業料軽減措置を後退させず、私立高校生への支援を拡充していくことを強く求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する

私が提案した原文には、

①(公立高校授業料無償化と私立高校生への授業料支援をおこなったことは)基本的人権の保障を拡充する重要な一歩

②今、政党間の協議の中で、この制度を「見直す」動きが進められています。

それは、折角軽減された高校生とその家族の経済的負担を従前に引き戻すものであり、さらには、一昨年の総選挙で国民が期待した最も重要な内容が反故にされるということであって、政治への信頼をも大きく損なうものです。

という内容が含まれていましたが、これは削除することになりました。

高校授業料の無償化は、政権交代に伴って実現した国民の要求の一つであり、その実現のために関係者の皆さんと長年努力してきた日本共産党としても評価し、後押ししてきたところです。

民主党政権が発足2年目にしてこれすら投げ捨てようとしている中で、提案した訳です。

21日におこなわれた協議の中では、

政友公明(保守・公明系):中沢洋議員

「現在朝鮮学校に適用していることは問題だが、願意は賛成。今、不況で生活が大変な家庭が増えている。この制度で『授業料払えず退学』という生徒が減った。高校までは義務教育にしなくてはならない。教育をきちんとしないと日本がダメになる。」

新政(自民系):岡村正博議員

「本当に困窮している家庭に支援をする見直しが必要(所得制限を設けるべきというのが自民党の主張です。)だが、この制度によって途中退学が無くなって効果はある。」

当然、三党合意に関わる会派としては、「気がすすまない」内容であった訳ですが、生徒・保護者の立場に立って一致できる点では合意しようという前向きの対応がありました。関係議員の見識に敬意を表したいと思います。

私はこの問題を取り上げてきた経過は以下の記事に掲載しています。

http://blog.goo.ne.jp/sekitouru/e/b25c77be966f168734510b7b10cf9a5a

http://blog.goo.ne.jp/sekitouru/e/1b5849d7ebbf52a5c0045bcb7ed5385c ← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

![]()

市は、朝日保育園、本郷保育園の園舎の建て替え計画と同時に、大網保育園と大泉保育園の統廃合を打ち出しました。

5月に保護者を対象にした説明会がおこなわれましたが、当該地域の保護者の参加はわずかでした。

関係者に聞くと、「どうせ何を言ってもムダ」という、あきらめ感から、参加しなかった人が少なくなかったようです。

合併後のランドセル支給の廃止から、今春から実施された学校給食センターの民営化に至るまで、住民の声を無視して、旧朝日村時代からの子育て施策を次々と切り捨ててきたことが、保護者の意欲を大きく損ねています。

私は、改めて大網・大泉両保育園も訪問しながら、関係者の方々から状況聞き取り、旧朝日村時代からの経過などを調査していますが、ここでは、特に大網保育園についてご報告します。

園の概況(7月末現在)

☆園児

2歳児2人(一人は里帰りで来ている子)、3才5人、4才1人、5才2人 計10人

☆同職員体制

園長(保育士業務あり)1、保育士1、調理員1、臨時保育士1、臨時保育補助員1

☆保育時間 AM8:30からPM3:45まで。

☆保育内容

「森の保育」を掲げて、自然の中での保育。雨の日でも外に出たり。

日常の保育と共に、七夕、巣箱作り、川遊び、きのこ汁など年6回の行事も実施。

☆地域のお年寄りが「調整員」として、保育園の運営に参加。

お年寄りが教えるきのこ・山菜取りや、巣箱作り、森遊びなどの中で、子ども達が

「命の大切さ」「自然の中でのルール」など大切な学び。

また、お年寄りは、園周辺の草を刈ったり、保育園に色んな協力も。

☆市内のいくつかの保育園も、年何回か訪れて「森の保育」を実施。

非常に好評。

大網保育園の子たちが、虫を捕まえたり、「やってみせる」。

「森の保育」はまだ二年目、先生方にとっても模索の最中のようですが、すでに地域住民の参加の中で、古(いにしえ)からの森の文化の継承が始まっているようです。

子どもたちは敬老会に行っても大歓迎。「歌ったり、踊ったりしなくてもいい。いてくれるだけで嬉しい」と、保護者はもちろん、地域の人みんなの「たからもの」です。

「たからもの」として大切にしてくれる地域の中で育つということは、子どもにとって何よりの保育環境ではないかと思います。

ところで市は、「森林文化都市」を掲げながら、森の整備をボランティアでやりたくてウズウズしているように見えます。

それはそれで良いことではありますが、ボランティアで森を守るのはムリでしょう。

山に暮らす人、山に集落があってこそ森は守られます。

「森の保育」も、市内の子どもが、誰かが守ってくれる森に行っておこなうものではなく、地域の人が育てる森と、「森の保育園」=森の子どもがあればこそ可能なものに違いありません。

もちろん、過疎地に住む保護者が、森の保育園を選ぶか、統合保育園を選ぶかは、保護者が子どもを思って決めることです。

「森の保育」の理念を押しつけることもできなければ、ましてや市の財政事情で過疎地の保育園を奪ってしまうことがあってはなりません。

私は、子どもらに最善の保育が与えられるように、力を尽くしていきます。 ![]() ← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

![]()

9日(土)、エライ暑い日になりました。

朝から三中サッカー部の練習試合がありましたが、午前中から体調不良者が続出。

酒田気象台データでは、10時に気温31.6℃に到達、日照時間は60分中56分、しかも、会場の二中はほとんど無風、湿度はわかりませんが酷くムシムシする最悪の天候でした。

少年スポーツに厳重な暑さ対策が必要であることは、日本体育協会が発行した「夏のトレーニングガイドブック」にわかりやすく解説されています。

そこでは、「気温31℃以上」(一般的な乾球温度計による温度。同ガイドブックでは、「環境条件の評価は、WGBTが望ましい」としています。)では、「厳重警戒」「激しい運動は中止」としています。

9日は、完全に「アウト」でしょうね。

私はH19年9月の市議会で、子どものスポーツにおける熱中症対策について取り上げています。

事前にガイドブックのことを通告し、教育委員会からは、「ガイドブックを今後とも継続活用をして事故防止に努めていきたい」「熱中症予防の原則として、特にガイドブックに示されております予防8カ条について、各学校あるいはスポーツ少年団関係者にも情報を再度提供していきたい」という答弁を得ています。

夏休み期間中の練習は特に重要な意義がありますから、簡単に「暑いから休み」とするのは難しいものがありますが、それだけに、ガイドブックが示す運動のあり方を知り、きちんと活用することが求められます。

ガイドブックは、日体協がHPから無料でダウンロードできるようにしていますので、関係者の皆さんは大いに参考にしてください。

http://www.japan-sports.or.jp/medicine/guidebook2.html

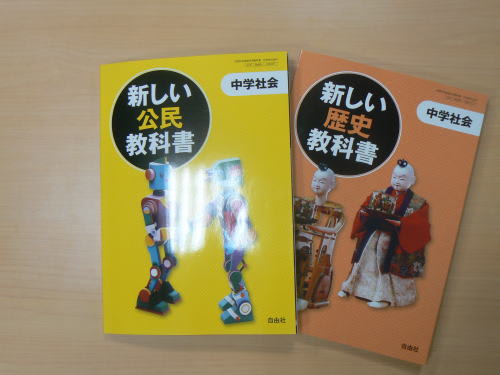

ちょっと前のハナシになりますが、6月17日、H24年度の小中学校の教科書の展示会に行ってきました。

全国で問題となっている、自由社と育鵬社の歴史と公民の教科書を特に注意して閲覧しました。

○親には、職業許可権、懲戒権などがあり、「子どもは親の親権に服さなければならない」と、子どもを権利の主体としてではなく、親に従属する者とする。

○「天皇が存在し続け、政治が大いに安定し・・」

「大日本帝国憲法下の天皇が・・実際の政治は、立法、司法、行政の三権にまかせる立憲君主制で有り続けた」

「天皇のお仕事」「国民とともに歩んだ昭和天皇」という章などなど、天皇礼賛

○「自国を愛せない者は、他国を尊重することができない」「愛国心は自然な感情」などの愛国心の押しつけ

○日本国憲法は、GHQの指令で作られた

○「我が国は世界で最も歴史の古い国の一つ」という記述や、日本の建国を神話で説明。

○日清・日露・日中・第二次大戦と、日本の一連の侵略戦争の正当化と、軍人等の英雄視

○消費税の肯定

などなど、非科学的で一方的な記述で溢れていました。

まさに開いた口が塞がらない、開いた口から教科書の上にヨダレが垂れそうになるようでした。(下品な描写をお詫びいたします )

)

このような教科書が国の検定を通り(検定があること自体が大問題ですが)、それを採択する教育委員会があるということに、慄然とします。

ところで、閲覧者は私が15番目になっていました。

教育研修所での閲覧の最終日にしては、随分少ない感じがします。

先生方はどう思っておられるのか、「どうせ・・」と諦めているのか、教科書の種類に余り差異を感じ無いのか、ちょっと気になりました。

今後、教育委員、PTA代表者、教科毎に教員から選定された研究委員などからなる採択協議会(鶴岡市、三川町、庄内町の教科書を選定)が推薦する教科書を選び、それを受けて三市町の各教育委員会が最終的に決定することになります。

子どもたちに真実を伝える教科書の採択が求められています。

市議会一般質問、二つ目のテーマの「学童保育保護者負担軽減について、要旨を報告します。

関 本市には、25の学童保育所が設置され、963名の児童が登録。

旧市内の1~6学区に全体の3分の2が入所し、1、2、3年生では、全児童のほぼ4人に1人が登録・利用するなど、本市の子育て施設として無くてはならないものとなっている。

利用料は、各学童ごとの運営委員会が設定しているが、旧市内の学童では基本額の単純平均で11500円、実際の毎月の負担はほぼ12000円を超える水準。

1995年に市学童保育所連絡協議会の統一料金が9000円と定められたが、厳しい経営事情の中で止むなく上昇してきた。

この間、景気は低迷し、多くの保護者の所得水準が低下、国の国民負担増の政治も相俟って、保護者を取り巻く状況は悪化の一途をたどった。こうした中での利用料の上昇は、深刻な問題。

一方、指導員の賃金・労働条件は不十分で、勤続20年で月給20万円にも届かない。

学童保育に対する国の支援は、改善が進んできたとは言うものの、極めて立ち後れたもの。

市では現在、住民税非課税の世帯に月額2千円補助しているが、多くの学童保育所では、一人親、兄弟入所、高学年などを対象に独自の利用料軽減。

H21年3月に市がおこなった「子育てに関するニーズ調査」でも小学生の保護者が「子育てをする上で負担に思っていること」の第一位は「出費がかさむ」で59.8%。

H20年3月、当局は、「検討を進めてまいりたい」と答弁したが、3年を経ての現時点での見解は。

健康福祉部長 市には25の学童保育所があり、公営が5、民営が20施設。

登録児童数は963名で若干減少はしたが、児童数全体に占める割合は13.5%と上昇。

近年、児童を取り巻く環境が急激に変化する中で、放課後に家庭的な居場所を確保するとともに、障害をもつ児童への適切な保育など、個々の児童に応じたきめ細かな対応が求められている。

低迷する経済情勢の中、学童保育を利用している家庭の中には、経済的な困窮家庭が一定数含まれている。各施設では、独自の判断で割引料金を設定しているケースもあるが、市独自の支援策として、民営の学童保育所に「鶴岡市留守家庭児童保育事業補助金」の中で減免補助を行っている。

昨年度の実績で対象児童が85名、補助金額が165万2千円。

補助の拡大は財源が必要になるが、現在検討されている国の「子ども子育て新システム」で、おそらく利用者負担について見直されるのではないかと観測。これらの情勢も見ながら検討していかなければならないと考えている。

関 子ども子育て新システムの詳細は明らかではないが、国の支出を縮減しようという動きではないかと心配される。

市の子育て支援推計画でも児童館児童クラブの推進を謳っている。

あと165万円出せば、対象者2倍になる。全体の支出からみれば非常に細かいお金。

天童市や山形市では5千円出している。支援の必要性について認識しているか。

健康福祉部長 支援の必要性を否定するということではない。子ども手当が始まり、子育てに対して毎月13000円が入っている。それよりもやはり、新しい制度を見極めていく必要がある。

23日(月)夜におこなわれた第一学区の学童保育所の運営委員会に出席しました。

保護者と地域の方々が長年苦労して運営し、近年は施設の老朽化に悩まされてきた一学区の学童は、市が新たに児童館を建設して施設を確保することになりました。

(このことについてブログでご報告していないことに気づきました。申し訳ありません。後日報告します)

そのこと自体は極めて重要な前進なのですが、児童館は、学童保育の部分と誰でも遊びに来る部分とを一緒にして、「社会福祉法人などに指定管理したい」というのが市の方針です。

すると、長年学童を運営してきた運営委員会はどうなるのか、同じく長年実際に事業に責任を果たしてきた指導員の先生方はどうなるのかなどなど、大変な課題が現れてきます。

現在も、先生方は不十分な賃金・労働条件の中で、毎日の子どもたちの生活を支えています。そのことについて「子どもらのために指導員を増員したい」という切々とした訴えもありました。

保育料、子どもの様子、人員配置のあり方、市との協議の持ち方などなど、山積する課題に出席者全員の真剣な討議がおこなわれ、気がつけば10時になろうとしていました。

私も更に研究しなければならない課題を一杯もらいました。

一学区学童、大きな節目を迎えています。![]() ← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

![]()

21日(土)夜、中学校の保護者クラス懇親会に参加しました。

会場は銀座通り「武蔵」ということで、飲む気満々の集まりでしたが、20人を超える参加者がありました。

最初に、担任のS先生から、直前におこなわれた「職業体験」など学校での子どもたちの様子が報告されました。

学年の生徒だけで260人余り、先生方のご苦労の多い第三中学校ですが、ベテランのS先生のご指導のお陰で、毎日元気な中にも落ち着きのある生活が送られているようです。有り難いことです。

職業体験については、沢山の写真も見せてもらいながら、各職場の様子を興味津々と伺いました。

工務店のグループでは、それなりに働かせてもらったようで、毎日ほこりだらけになって帰ってきたとのこと。

農業体験のグループは、「おみやげ」を頂いてきたそうで、地道な農作業の苦労と、収穫の喜び(ちょっと簡単に収穫となりましたが)を体験できたようです。

鉄工場では、朝の挨拶からきちんと教えて頂いたと聞きました。

我が息子は、保育園にお世話になりましたが、初日は遠足、二日目はおやつ作り、ともかく毎日子どもらと遊ぶのが「仕事」ということで、「楽しかった」「学校よりいいワ」などと、「仕事の厳しさを体験した」などということはまったく無かったようです。

それでも、働く人の大多数がサラリーマンとなって「親の仕事」が見えづらくなる中で、「仕事」というものに触れてみるということに、重要な意味があるのだろうと、自分を納得させた次第。

その後は、PTAでももはや定番の「飲み放題」ということで、懇親会は大いに盛り上がり、大半の方が二次会にナダレ込みました。

最初から最後まで、お父さんは私の他には夫婦同伴の方が一人だけということなので、中々楽しい思いをしましたが詳細は割愛するとしましょう。 ← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

← 「ブログ村鶴岡」ランキング参加のためワンクリックのご協力をお願いします。(何のご負担も発生しませんのでご心配無く)

![]()