山形県議会6月定例会が7月1日閉会しました。開会日に提案された条例案、補正予算案等の他に、25日に物価高騰対策、米国の関税措置への対策の補正予算が追加され、全ての議案が可決されました。

▽追加補正では、一般家庭のLPガス料金、子ども食堂、ひとり親世帯の米購入、高等教育機関の学生の食事等の生活者支援。医療機関、社会福祉施設、酒蔵の原料米、畜産農家、漁業者、きのこ生産者、中小製造業等への事業者支援がおこなわれます。

いずれも政府の物価高騰対策の臨時交付金を活用したもので、金額は十分ではありませんが、差し迫ったニーズに応えるものです。

医療・介護支援は、5月26日に党県議団の紹介でおこなわれた関係団体の県要望に応えたものになっています。 県民運動の役割を改めて感じます。

▽党県議団は、副知事を2人にする条例案に私が反対討論をおこないました。

反対は党県議団だけでした。賛成討論は、自民党遠藤寛明議員と県政クラブ木村忠三議員。

私の討論の全文を掲載します。

日本共産党県議団を代表して、議第89号、副知事定数条例の一部を改正する条例の制定について、及び請願第27号「消費税の段階的撤廃及びインボイス制度中止、法人税率見直しを求める意見書提出に関する請願」の不採択について、反対の討論をおこないます。

今議会で知事が説明した副知事定数条例案の提案理由は、

「知事就任当初は厳しい社会経済状況の中で、経費の節約や指揮命令系統の簡素化等の観点から、二人体制を廃止し一人体制として県政運営に取り組んで来たが、就任時想定できなかった事態や社会情勢の変化で、行政ニーズが複雑化高度化多様化し、部局横断的な県政課題も増えている事、政府や関係機関と連携して取り組む重要事業も数多くなった事、副知事の多忙、等を挙げ、他県の状況等も踏まえて二人体制に変える」というものでした。

これらは、昨年12月定例会及び、今年知事選挙を経た2月定例会での自民党会派代表質問で提言を受け入れたものとなっています。

その質疑の中でも触れられていますが、現在の副知事一人体制は、知事の最初の選挙の公約を実行したものです。当時発行されたビラでは、知事退職金廃止と副知事二人制廃止による人件費削減を5つの柱の最初に掲げています。他のビラでは、「人口120万人を割った山形県に副知事二人制は必要ですか」と問いかけ「無駄遣い」と断じています。

二期目の選挙のビラでは、「知事給与22%減、副知事給与12.5%減をはじめさまざまな努力によって年間の県の人件費を累積200億円削減」と記載しています。

確かに本県を取り巻く情勢と、行政に求められる課題に変化は生まれていますし、他県では副知事二人以上の県が大勢を占めるようになってもいますので、私も二人制にするということの意義が無いとは思いません。(自民党会派の主張だからみんなダメだとは思いません。)

しかし、県民生活を数多の困難が襲う中で、県庁の組織のあり方を検討するならば、第1に考慮されるべきは、県民サービスに携わる職員体制の充実ではないかと考えます。

吉村県政では、国の地方行革と「連携」して約1600人の職員削減が進められてきました。今、多くの職場で職員の疲弊が深刻化し、県民の新たなニーズに対応してサービスを充実させるという要請に逆行する事態が進んでいます。

「トップ人件費ばかり膨らんでは困ります」という公約は、当時よりも更に大きな意味を持っていると考えます。

また自治体に対する国の施策は出向受入によって左右されるものではなく、どの県に対しても公平公正におこなわれるものである事はもちろん、本県でも現在、国から部長、課長の要職に出向者を受け入れていますので、政府や関係機関との連携強化は、副知事までおいて強めなければならないのかとも思います。

もう一点、政治家にとって公約は何よりも重いものであり、変更に当たっては有権者の理解を得る最大限の努力が求められる訳ですが、今般の変更は少なくとも知事選挙で、より詳しく説明すべきテーマでは無かったかということです。 以上が、反対理由です。

なお、仮に本条例が成立したとすれば、その後に提案される具体の人事には無条件で反対するものでは無く、人物の経歴等から適性を推量して判断する立場であることを申し添えます。

gooブログの不調で投稿できなかった新年のご挨拶です。2025年も宜しくお願いします。

世界では、ウクライナ戦争の泥沼化、ガザでの非人道的事態の深刻化と近隣諸国への戦禍の拡大、ヨーロッパでの極右の台頭、そしてアメリカでのトランプ政権の再登場等々、行く末を暗く感じさせる事象が拡大しましたが、他方、被団協のノーベル平和賞受賞、東南アジアを始めとして「対話と包摂で平和をつくる、平和の地域協力の流れが発展」するという国際政治の前向きの流れが感じられる年でもありました。

今年は戦後80年。戦後日本の原点である侵略戦争の深い反省と、反省に基づいて打ち立てられた、基本的人権の尊重、恒久平和主義を始めとする日本国憲法の理念を改めて噛みしめ、自公政治の流れを大きく転換する年にしていかねばなりません。

当日の知事との懇談項目

1 物価高騰・生活苦から県民のいのちと暮らしを守るため、物価高騰対策の思い切った拡充をはかること。

2 県賃金向上推進事業と、中小業者支援対策については予算拡充をすること。物価高騰による労働者の生活と中小企業経営の窮状に鑑み、「最低賃金時給1500円に引き上げ」と全国一律最低賃金制度の創設、中小企業支援策の充実(社会保険料の支援など)を国に強く求めること。

3 小中学校給食費無償化や奨学金返還支援の拡充など、いっそうの子育て支援策を充実させること。また、国に給食費無償化措置や大学等の学費引き下げ及び給付型奨学金の抜本的拡充を求めること。

4 防災対策について、孤立集落対策や、避難計画、避難所の改善等の地域防災計画の充実を図ること。県管理河川整備の着実な推進と、流下能力向上対策費を増やすこと。土砂災害対策の強化を図ること。国に対して、国直轄管理河川の整備計画のレベルアップと事業実施の加速を求めること。

2024年11月27日

山形県知事 吉村美栄子 様

日本共産党山形県委員会

委員長 本間 和也

日本共産党山形県議団

団 長 関 徹

石川 渉

2025年度 県政運営に関する提案・要望

日頃の県政発展のためのご精励に敬意を表します。

昨年来の電気料金の値上げ、燃料費の高騰、食料品や日用品の価格上昇に加えてコメ価格の高騰など物価高騰が家計を大きく圧迫、政府調査でも「生活が苦しい」とする世帯が過去最高水準となっています。

また、異常気象に伴う自然災害が多発するなか、県では7月に過去最大の被害となる豪雨災害に見舞われました。被災世帯・地域は苦難に見舞われ、災害への不安は県民全体に拡がっています。

こうした中で、県政が「県民の暮らし最優先」の姿勢を貫いて、そのための施策を大きく展開する事が強く求められています。

政府の来年度概算要求では、引き続き軍事費が突出して増加し8兆5千億円と、5年間で43兆円の大軍拡を強行する姿勢を示しています。

一方、最低賃金が上昇する中、その賃上げを支援する「業務改善助成金」はわずか22億円です。

衆院選で多くの野党が公約して期待が高まっている、時給1500円までの最低賃金引き上げのための実効有る施策が強く求められます。

農業では水田活用支払い交付金で、米農家の怒りを呼んでいる「5年水張りしなければ対象外」の方針を強行する方針です。

教育では、不登校・いじめ等の増加が深刻さを増しているにもかかわらず、その要因である競争主義教育を見直す姿勢は見受けられません。

児童生徒への丁寧なかかわりがますます求められているにもかかわらず、教職員定数は大幅減です。

若者と子育て世帯を苦しめる大学等の高い学費を引き下げるどころか、来春懸念される大幅な学費値上げの動きを黙視しています。

物価上昇を下回る年金の実質減額の継続は、高齢者の生活不安を一層深刻にしています。

こうした中で、県民のいのちと暮らしを守るための以下の諸施策を実施されると共に、政府に対しては県民の声を代弁する立場を貫いて、必要な事項を強く要望するよう求めます。

2025年度予算要望・提案

【物価高騰と賃金向上対策、子育て支援対策】

1.物価高騰・生活苦から県民のいのちと暮らしを守るため、物価高騰対策の思い切った拡充をはかること。

2.県賃金向上推進事業と、中小業者支援対策については予算拡充をすること。物価高騰による労働者の生活と中小企業経営の窮状に鑑み、「最低賃金時給1500円に引き上げ」と全国一律最低賃金制度の創設、中小企業支援策の充実(社会保険料の支援など)を国に強く求めること。

3.小中学校給食費無償化や奨学金返還支援の拡充など、いっそうの子育て支援策を充実させること。また、国に給食費無償化措置や大学等の学費引き下げ及び給付型奨学金の抜本的拡充を求めること。県立大学の授業料を抑えること。

4.学童保育料の利用料軽減措置を拡充すること。0から2歳の保育料無償化を推進すること。

5.大学生・短大・専門学校生、ひとり親の生活支援を継続・拡充すること。フードバンクなど市町村、民間の取り組みを支援すること。

6.電気代の引き下げを電力会社・政府に求めること。

7.LPガス利用者(家庭・事業者)の負担を軽減する対策をとること。

8.私立高等学校授業料軽減補助は、授業料助成上限額を引き上げ、入学時納付金(入学金・施設整備費)や諸経費を含んだ毎月の納付金を対象にすること。

9.「低所得世帯の冬の生活応援事業」(福祉灯油)の対象を住民税均等割のみ非課税世帯や生活保護世帯に広げ、助成額増額を継続すること。市町村に事務費を交付すること。

10.政府補正予算による介護職員及び障害福祉職員の「賃金引上げ6000円」は極めて不十分であり、政府に抜本的な引き上げを求めること。県として処遇改善に努めること。

11.保育士の配置基準の改善を国に求めること。県独自に配置基準を拡充すること。

12.学童保育の指導員の処遇改善を行うこと。児童養護施設の支援費 部活動費を始め改善・拡充を行うこと。

13.インボイス制度導入の廃止を政府に求めること。フリーランスに対する相談支援、小規模事業者への支援を強化すること。地元発注を強めること。

14.消費税の緊急減税を国に求めること。

【医療・福祉】

15.新型コロナが医療・介護・福祉の現場に引き続き人的・経済的負担を与えている現状に即して、患者・利用者の安全確保と従事者の処遇改善のための支援をおこなうこと。

16.高すぎる国民健康保険税を協会けんぽ並みに引き下げることを目指し、基金の最大限の活用を図ること。子どもの均等割りを撤廃すること。国に公費投入を求めること。

17.地域医療構想による公立・公的病院の統廃合・病床削減を中止すること。OECD加盟国でも貧弱な医師・看護師養成と配置定数の見直しと処遇改善など医療体制の抜本的な拡充を国に求めること。県として処遇改善を図り、奨学金制度を拡充すること。

18.奨学金拡充など介護・福祉などの職員養成を進め、事業所等の職員確保策を支援すること。国に対して抜本的な処遇改善を始めとする実効性の有る確保策を求めること。

19.生活保護の申請は国民の権利であることを周知し、扶養照会は行わないこと。

20.介護保険料引き下げと、低所得者を始めとする保険料・利用料軽減の拡充を図ること。事業所への支援を行って必要なサービスの確保を図ること。介護保険事業にとどまらない老人福祉の充実を図ること。国に対して介護保険の国庫負担割合を引き上げるよう求めること。

21.後期高齢者医療保険料の引き下げを行うこと。

22.霊感商法等の悪質商法に対応する取組を強化すること。高校生、若者への啓発を強めること。

23.ひきこもりとその家族への支援について、支援件数や居場所の数などの数値目標を持って抜本的拡大を図ること。事業者・ボランティア組織等を支援し、研修等人材育成、訪問支援、居場所設置、地域ネットワーク構築、家族会の組織・支援を進めること。ひきこもり自立支援センター巣立ちと保健所の相談支援を抜本的に強化すること。巣立ちの庄内支所設置を図り、当面出張相談を十分に実施すること。

24.精神障害者健康福祉手帳を高齢(65歳以上)の認知症の方に交付する自治体が全国で拡がっている。山形県も交付を進めること。

25.高次脳機能障害について職場・地域での理解を進め、2024年6月定例会で部長が答弁した精神保健福祉センターの改善点を遂行すること。

【ジェンダー】

26.困難な問題を抱える女性への支援体制構築のため女性相談員の常勤化、処遇改善を図ること。

27.「生理の貧困」を女性の人権ととらえ、公共施設や学校トイレなどに生理用品を配置すること。国へ財源も含め要望すること。

28.あらゆる分野でジェンダー平等の推進に取り組むこと。アンコンシャスバイアス解消に向けた取組、政策決定の場(管理職・審議会委員等)の女性の比率を高めること。市町村の取り組みに支援強化を行うこと。女性差別撤廃条約の選択的議定書批准、性暴力・DV被害支援の強化、セクハラ・パワハラ禁止を国に求めること。学校教育でLGBTQも含めたジェンダー平等教育計画を策定して推進すること。

29.選択的夫婦別姓の実現を政府に要望すること。パートナーシップ宣言制度は異性間のカップルも対象とすること。

【労働】

30.企業の勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設ける勤務間インターバルの導入促進のため、事業所の実態調査と推進を図ること。

31.女性・若者・障がい者の就労環境、ハラスメント対策など職場環境の改善を進めるため、職場環境改善アドバイザーを拡充すること。

32.障害者雇用の法定雇用率(R6~法定雇用率アップ)の周知とともに、民間企業の障害者雇用を支援すること。

【防災・減災対策の充実】

33.防災対策について、孤立集落対策や、避難計画、避難所の改善等の地域防災計画の充実を図ること。

34.生活再建支援制度の拡充を行うこと。避難所の強化と応急仮設住宅について人権を保障する基準を設けて整備を進めること。

35.県管理河川整備の着実な推進と、流下能力向上対策費を増やすこと。国に対して、国直轄管理河川の整備計画のレベルアップと事業実施の加速を求めること。

36.土砂災害の予防対強化を含め防災・減災対策の強化を図ること。

37.道路の除排雪予算を確保すること。雪による事故防止に努め、中山間地、高齢者、障がい者、ひとり親などの雪下ろしを支援すること。全ての児童・生徒の通学路の安全確保のための除雪を徹底すること。国に財政支援の拡充を求めること。

【地球温暖化・エネルギー対策】

38.政権の原発回帰方針に反対し、原子力に頼らない「卒原発」の姿勢を堅持し、引き続き国に訴えること。

39.熱中症予防の広報啓発を推進し、クーラーの電気代を補助すること。恒久的な制度(福祉灯油制度の夏版)を創設すること。

40.再エネの導入は、売電収入を中心に地域に利益がもたらされる事を目的に据え、利益分配、健康被害・災害防止、自然環境・景観配慮等で住民合意を得ることを事業者に求めること。洋上風力も住民への十分な説明を行って合意が形成されることを条件とすること。

41.地球温暖化対策を強力に進めること。徹底した省エネ・再エネの普及、プラスチックゴミの削減など循環型社会の実現を行うこと。県民運動を行うこと。

【農業】

42.家族農業・小規模農業支援を強化すること。

43.所得補償・価格保障を始め、実効ある政策で食料自給率引き上げることを国に求めること。

44.市場まかせの米政策を見直し、ゆとりある生産量と備蓄の確保、供給超過の場合には備蓄に回すなど、作り続けられる政策に転換することを政府に求めること。

45.有機農業を推進すること。減農薬を進め、農薬を極力使わない農業技術の開発研究と普及を一層進めること。販路拡大、販売方法改善・強化取り組みへの支援を強めること。

46.さくらんぼを始めとする果樹振興の上での最重要課題である人手不足対策を強化すること。

【交通】

47.国の責任でJR米坂線の災害復旧を急ぐように求めること。

48.国が公共交通に責任を持つことを強く求めること。国が線路・駅などの鉄道インフラを保有・管理し、運行はJRが行う上下分離方式など持続可能な鉄道網の維持・発展を国に求めること。

49.地域公共交通の確保とともに交通弱者対策を始めとした市町村の対策を支援すること。

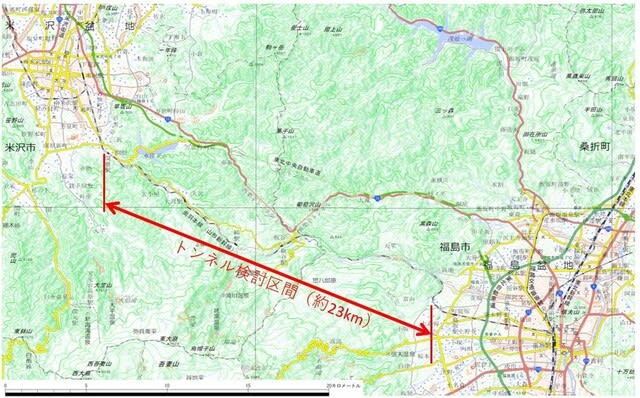

50.米沢トンネルは、途中駅住民の方の意見をよく聞くとともに、防災と安定運行の観点から、「現在の板谷ルート改良案」との比較検討を行い、費用対効果を再検討すること。

【教育】

51.子どもの意見表明権をすべての施策で保障すること。

52.教員定数を充足させ教員未配置を解消し、20人学級を目指し教職員配置を拡充すること。「多人数単学級」を直ちに解消すること。

53.異常な長時間労働の是正のために、学校の業務削減を進めること。一年単位の変形労働時間制を導入しないこと。

54.受験競争の低年齢化と学校間格差をもたらし、経済力による生徒の選別につながる進学校の中高一貫校化政策を見直すこと。庄内中高一貫校ではそうした弊害の発生を抑制する対策をとること。

55.次期山形県教育大綱、第7次山形県教育振興計画(~R6 現計画)の策定に当たっては、児童・生徒のストレスを拡大し「精神的幸福度」を低下させ、不登校・いじめ等の要因ともなっている競争主義と管理主義を見直し、一人ひとりの人間的成長を教育の最大の眼目とすること。全国いっせい学力テストの中止を国に求めること。

56.児童生徒の通学手段・連絡手段の確保充実を行うこと。

57.不登校、いじめ、暴力、自殺などに対応して、教職員配置の拡充を行うこと。国のスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置を拡充し、勤務時間の拡充を図ること。市町村の教育支援センター(適応指導教室)への人員配置等への支援をおこなって、不登校等児童生徒への公的支援の拡充を進めること。県教育センターの関連する機能を拡充すること。フリースクールを始めとする民間のサービスの利用料等負担を支援すること。

58.特別支援教育において、通級指導を全小中高校での実施をめざし抜本的に拡充すること。支援員を拡充すること。発達障がいの児童・生徒の実態把握を進め、個別の教育支援計画・指導計画の策定と計画に基づく指導を拡充する事。高校での計画策定を進めること。

59.困難な生徒の受け皿となっている定時制・通信制高校について、生徒の自立支援を十分おこない得る教職員配置を図ること。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを配置すること。全日制から定時制・通信制への「編入」の実態について十分把握し、全日制の困難な生徒の対策も充実させること。スクールバス実施など通学の保障をおこなうこと。国・県・市町村の福祉・労働施策の活用を進めること。

60.定時制・通信制について、教職員配置定数改善など、大きく変化した実態にあった制度に改めるよう国に求めること。

61.学校ICT化に伴う、学校現場・保護者負担をなくすこと。高校生のタブレット導入に係る経費は公費負担で行うこと。

62.家庭教育は行政が家庭に介入せず、多様性と自主性を尊重すること。

【デジタル化】

63.デジタル化は業者任せにせず、県が責任をもって運用できる体制をとること。個人情報の保護を徹底すること。マイナンバーの取得の強制を行わず、監視社会づくりに用いないこと。デジタル化を理由に、人員削減を行わないこと。

【平和】

64.敵基地攻撃能力保有と先制攻撃戦略、大軍拡・負担増について、反対を表明し、政府に撤回を求めること。

65.核兵器禁止条約批准を国に求めること。

66.政府に、イスラエルの軍事行動を国際法違反と批判し、即時停戦するよう求めること。

67.侵略戦争の反省と戦争の悲惨さを将来の世代に引き継ぐ事業をおこなうこと。

11月27日、吉村知事に来年度予算に向けた共産党県議団の要望を提出しました。

要望は67項目に及びますが、当日は4点に限って知事からの回答を貰い懇談しました。

1物価高騰対策の思い切った拡充。

2県賃金向上推進事業と中小業者支援対策の予算拡充。最低賃金時給1500円への引き上げと全国一律最低賃金制度の創設、中小企業支援策の充実(社会保険料の支援など)を国に強く求めること。

3小中学校給食費無償化や奨学金返還支援の拡充など、子育て支援策を充実させること。国に給食費無償化措置や大学等の学費引き下げ及び給付型奨学金の抜本的拡充を求めること。

4孤立集落対策や避難計画・避難所の改善等の地域防災計画の充実。県管理河川整備の着実な推進と、流下能力向上対策費を増やすこと。土砂災害対策の強化を図ること。国に対して国直轄管理河川の整備計画のレベルアップと事業実施の加速を求めること

知事の回答の後、私から、「県議になって来年で10年、3度目の知事選挙。この9年余、県民の暮らし最優先という知事の理念を毎年質問で確認し、その理念に沿った数々の先進的施策が実施されてきたことは振り返って嬉しく思う。賃金の関係では、全国一律最賃制度と中小企業支援の政府への提起と、非正規雇用については正社員化・処遇改善奨励金事業を吉村知事が全国に先駆けて実施したが、国政との関係で剣が峰に差し掛かっている。県内中小企業は経営厳しい中で最賃が上がり、「瀬戸際だ」という叫びが聞かれる。一方、衆院選で時給1500円を公約した野党が衆院の多数となった。政府来年度概算では支援策出ていない。国会の役割に期待し、大いに国に発信し動かして貰いたい。」

知事から「国会で共産党の方でも取り組まれる訳ですね? 県内企業はほとんどが中小企業。他の県も参考にしながら(支援策を)やっていきたい。議会(衆院与野党)が半々くらいになると、前と変わるでしょうかね」(以上、私の解釈です)と言う趣旨のお話がありました。

その後、石川県議からも話しがあって終了。

回答は主に現在の事業の状況説明でしたが、来年度に向けて検討の意向が示されたものもありました。

短時間でも、響き合うところがあったかなという感触を持ちました。

高麗館から蔵岡集落を撮って貰いました。

山形県議会2月定例会と2023年度の活動について報告する県政報告を作成し、3月31日付け赤旗日曜版と、3月29日付けコミュニティ新聞に折り込みました。

日本共産党県議団は

①山形新幹線米沢トンネル実現のための基金を設置し、初年度五億円を積み立てる条例に反対して私が反対討論、

②県政史上初めて新年度予算案が常任委員会で否決されたフルーツステーションに関しては、態度表明の機会(採決)は無かったものの反対の意向を明らかにして議案撤回の結果をもたらしました。

③15年間の吉村県政に最も厳しい対応になったと言えますが、予算案全体は、県民の暮らしを守る種々の施策を評価して賛成しています。

④議会の活動に関しては、海外視察の復活に反対して、議長に申し入れをおこないました。

その他の記事は項目のみの記載になっているものが多いですが、是非ご覧下さり、どんなことでも結構ですのでご意見ご感想をお寄せ下さいますようお願い致します。

3月15日の本会議で私が討論をおこなった、山形新幹線(仮称)米沢トンネルのために基金を造成する条例案に反対する討論に少し説明(括弧内)を加えて報告します。

いつもながら討論時間が3分に制限されていますので、なかなか十分な主張ができません。

<要旨>

○基金は、仮称米沢トンネル整備に向けて、R6年度に5億円、その後6年程度、30億円程度までの積立を想定している。豪雨、豪雪などによる運休・遅延などを減らす事と、10分間のスピードアップのため。

○一、もし実現する場合でも最短で7年程度、実際にはいつ始まるか、始まらないのか見通しが無い。

コストの低い代案、速やかに実施できる代案が検討されるべき。

○二、国の支援を得るには費用対効果を満たす事業である必要があるが、その説明が無い。

○三、整備費用1500億円、恐らく本県の負担は巨額に及ぶ。効果不明瞭で多額の投資を要する事業より、県民の切実ニーズに応えるために全力を挙げるべき。

○実現の見通しも無い中、「政府にやる気を見せる」などとして、基金を積むというやり方は、合理性を欠く。

<全文>

山形新幹線新トンネル整備基金条例の制定に反対します。この基金は、仮称米沢トンネル整備に向けて造成し、R6年度に5億円を積み立てるというもので、R6年度から6年程度、30億円程度までの積立が想定されています(担当課長の説明です)。整備の効果は、豪雨、豪雪などによる運休・遅延などを減らす事と、10分間のスピードアップといいます。

しかしトンネルの構想には何点か疑問があります。

一つは、運休・遅延対策について。安全・安定運行が重要な課題であることは言うまでもありませんが、豪雨、豪雪、動物等の対策は、トンネルほどの効果は無いにしろ、よりコストの低い方法がないのか代案が検討されるべきです。

また、トンネル整備はもし実現する場合でも最短で7年程度、実際にはいつ始まるか、始まらないのか見通しがありません。速やかに実施できる安全・安定対策が検討されなければなりません。

羽越線の運休・遅延対策も強く求めたい。

二つ目に、費用便益、いわゆる費用対効果が示されていないということです。鉄道のみならず公共事業全般について、国が費用便益1に満たない事業に財政支出をおこなう事は想定されない中、この事業がそれだけの費用便益を満たすという説明はありません。

(県は「トンネルは防災対策でもあり、費用便益だけでは決められない」と言いますが、防災といってもこの路線の場合、決定的な危険が頻発する訳では無く、運休・遅延ですから、やはり費用便益抜きに国が取り組むとは考えられません。

そこを明らかにすれば、実現可能性が薄い事が明らかになるので、県は示さないのかも知れません。国が負担しなければ整備はできませんので、現時点では可能性が無いということです。)

三つ目に財政負担の問題です。整備費用1500億円に対して、国は一部でも負担するとは言っておらず、当然、本県とJRとの負担割合も不明です。例えば、本県が費用の3分の1を負担するとした場合でも500億円と言う巨額に及びます。

厳しい財政状況によって、暮らし関連を始めとする県民の切実なニーズに十分対応できない中では、効果不明瞭で多額の投資を要する事業より、切実ニーズに応えるために全力を挙げるべきと考えます。

以上のように、代案の検討無く、費用便益にも目をつむったままで、実現の見通しがない現段階で、「政府にやる気を見せる」などとして、基金を積むというやり方は、合理性を欠くと言わざるを得ません。

(30億円というのは「最短コース」で実現した場合の仮定の額であり、そこで実現しなければ、10年で50億、20年で百億と増やしていくのでしょうか? 実現すると仮定した場合百億円でも県負担の一部にとどまります。「山形県財政の中期展望」によれば、「財源確保対策を講じなければ令和8年度に財政調整基金が枯渇してしまいます」とされ、令和10年度には390億円の不足・財政赤字になるという厳しい状況であり、数百億円という財政をハード事業につぎ込む事が可能とは思えません。また、トンネルが実現しなかった場合、県の貴重な資金をただ積立てて寝かせておいた責任は誰が取るのでしょうか。)

主に以上の3点から、本条例案には賛同し兼ねるものです。

なお、予算全体については、県民の暮らしを守る諸施策を評価して賛成する立場であることを付言して、討論とします。

県産フルーツの情報発信拠点整備の予算案が否決 | YTS山形テレビ

「フルーツ・ステーション」関連事業予算案撤回へ 山形県|NHK 山形県のニュース

https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20240314/6020020014.html

共産党県議団は農水常任委員会に所属していませんのでそこでの態度表明は無かった訳ですが、この事業には反対であり、県が「再議」で突破を図る方法は止めて原案を撤回すべきであるという考えを、県担当課と議会他会派の然るべき議員を通して伝えていました。知事の撤回表明は、私共の提起と合致する適切な判断であり、英断を歓迎します。

私が事業に賛成できないのは、

第一に、事業が目的に掲げている県産フルーツのブランド力向上による高付加価値化は、箱物建設ではなく生産者への支援で消費者のニーズにあった高品質のフルーツ生産が発展する事を通して実現されるものであるということであり、それは県自身が策定した県果樹農業振興計画にも明記されています。フルーツステーションはそこから外れたものであること。

第二に、事業の柱である寒河江に建設される新施設も、県内各地に設置されるステーションも、内容と実現性が不明瞭だと言う事です。

県内の果樹生産者は、食料主権を放棄する輸入自由化と、競争に勝つ農家だけ支援するという新自由主義的な政府の農業切り捨ての元で長期に渡る苦境におかれてきました。

加えて今、コロナ禍に続く、肥料・資材・農薬等の高騰に見舞われ、「あと一年だけ頑張ろうか」というギリギリの決断の繰り返しで何とか営農が維持されている状況です。

こうした中で県に求められる事は、政府に対して食糧自給率向上に責任を持って価格保障・所得補償を中心として、家族農業を始めとした全ての生産者を支援する政策への転換を求める事、

県自身が、生産者のニーズに応える伴走型の支援を手厚くしていくことです。

それは、元々県が掲げていた王道の施策であり、そこに邁進することを引き続き求めていく所存です。

先月24日付の山形新聞等で報じられましたが、県議会自民党会派が、「山形県笑いで健康づくり推進条例」(案)を公表し、県民から意見募集をおこなった上で、2月定例会での制定をめざすという考えを表明しました。

条例案は、県民に「1日1回は声を出して笑う等、笑いによる心身の健康づくりに取り組むよう努める」と、笑うことを努力義務として課しています。

また、県には「笑いによる心身の健康づくりに関する意識の啓発に努める」と、県民の意識の変容に取り組む事を求めています。

笑いが暮らしと人生に幸福感をもたらすものの一つであり、健康の維持・増進にも資する事については、社会に一定の共通認識があり、笑顔で暮らせる社会をつくっていく事は、多くの県民の願いであると考えます。

しかしながら、いかなる理由であれ、笑うことについて行政が県民に義務を課すような事があってはならないと考えます。

条例案が別の項目で「個人の意思の尊重」を記載し、発案者自身も努力義務を打ち消す必要があるという認識を示してしているように、努力義務規定は軽視できない問題です。

北海道では「道民笑いの日」を制定していますが、「要領」に拠るもので、主な活動は、講演会の開催や健康づくりの普及・啓発活動等にとどまっています。

(※「要領」とは、行政機関内部の規律で、「条例」のように国民の権利義務に関する定めとしての性質を有さず、議会の議決を要しないものです。)

日本共産党山形県議団は、笑いの推進についての取り組みをおこなうとしても普及・啓発の範囲のものにとどめるべきであって、本条例の制定には問題があると考えます。

笑いに関わった行政の仕事があるとすれば、誰もが生きやすい社会をつくることで、自然に笑顔が生まれる条件を整備する事ではないでしょうか。

なお、笑いの日として定めるという8月8日とその日を含む8日間は、長崎原爆投下の日、終戦記念日を含んでおり、日程設定も好ましくないと考えます。

県議会自民党会派が意見募集をおこなうとしていた期間は1月24日から2月6日まででしたが、そのような短期間にとどまらず、この問題に広く県民の声が寄せられる事を期待していますし、

私共もご意見をお伺いしたいと考えております。

条例案はこちらで拝見できるようです。

自由民主党山形県支部連合会 http://www.jimin-yamagata.com/

1月30日午前、2024年度県予算への要望を知事に提出しました。61項目に渡る要望の内、当日は4項目について知事から考えを聞きました。

①賃金引き上げと中小企業支援。

知事 県賃金向上推進事業支援金で企業の賃金引き上げに取り組んだ事業者に支援給している。

特に女性賃金が47位。どういうふうにすれば、賃金向上になるか、業界にも話を聞きながら、踏み込んでいきたい。

全国一律最低賃金制度創設に向け、ランク制度廃止が重要。政府に、中小事業者への支援とあわせて今後もしっかり提案していきたい。

②国保税引き下げ、子どもの均等割り撤廃。

知事 国保は、国民皆保険を支える大変重要な制度。現役世代が加入している協会けんぽと比べると、年金生活者、パート、アルバイトなど、低所得の加入者が多いという構造的な問題を抱えている。市町村と協議をし、加入者の負担を軽減するため国保財政安定化基金を活用していく。

また、政府に、国保事業への財政支援措置をいっそう拡充することと、子育て世帯の負担軽減の観点から、子どもの均等割保険料免除を提案している。

③小中学校給食費無償。

知事 学校給食は児童生徒の心身の健全な発達に大変大事なもの。学校給食法で「食材費などは児童生徒の保護者が負担する」となっている。生活が困窮する家庭に対しては、生活保護法による教育扶助として学校給食費の全額が援助され実質無料。準要保護世帯には県内市町村で2/3が全額を援助している。

県内すべての市町村で、地方創生臨時交付金を活用し、学校給食の原材料費の高騰などに伴う保護者負担が軽減されている。

学校給食法制定後半世紀以上が経過。少子化の進行など社会情勢変化する中で、学校給食が栄養のバランスなど一定の質を確保しながら、安定的に実施されるように、負担の在り方を整理し、法改正などと共に、経費については、全額国庫負担とするよう政府に要望していく。

それは今の流れだなと思っている。政府も流れていくだろうと思うので、しっかり押していきたい。

④土砂崩れ、地震の経験を踏まえた防災・減災対策強化

知事 防災減災。本県地域防災計画は、東日本大震災での課題などを元に、平成23年度に全面改定。その後も県内外の大規模災害などの教訓を踏まえ、必要な手直しを行ってきている。

近年は、平成30年7月西日本豪雨、静岡県熱海市土石流災害を始めとした令和3年7月1日からの大雨災害などを教訓として、「自らのいのちは、自らで守る」という意識の徹底。医療的ケアを必要とする方への配慮など新たに明記した。

今般の能登半島地震でも、今後政府等における振り返りなどで様々な課題が明らかになると思う。本県としても教訓として、本県での対策など検証し、その結果を県地域防災計画などに反映させて、生かしていきたい。

61項目の多くは、これまで県議団が議会でも取り上げてきたものですが、今日の知事の回答はほぼ議会での答弁を踏襲したものでした。

各項目について、政府に提言する姿勢は引き続き重要です。

特に学校給食では、これまで「食材費は保護者負担とする」という学校給食法の規定に拘泥してきたところ、「無償に進むのは社会の流れ」とし、「必要な法改正」を政府に求めるというスタンスへの転換は意義があります。

女性の賃金向上についても、「踏み込んでいきたい」と意気込みを感じさせるものでした。

切実な要望に応える取り組みを更に進める事を引き続き求めていきます。