ずいぶん前から書き始めたのだが、すっかり古びた報告になってしまった。記憶も相当怪しくなってきたけど、来年以降の参考のためにもとにかくアップしておこう。

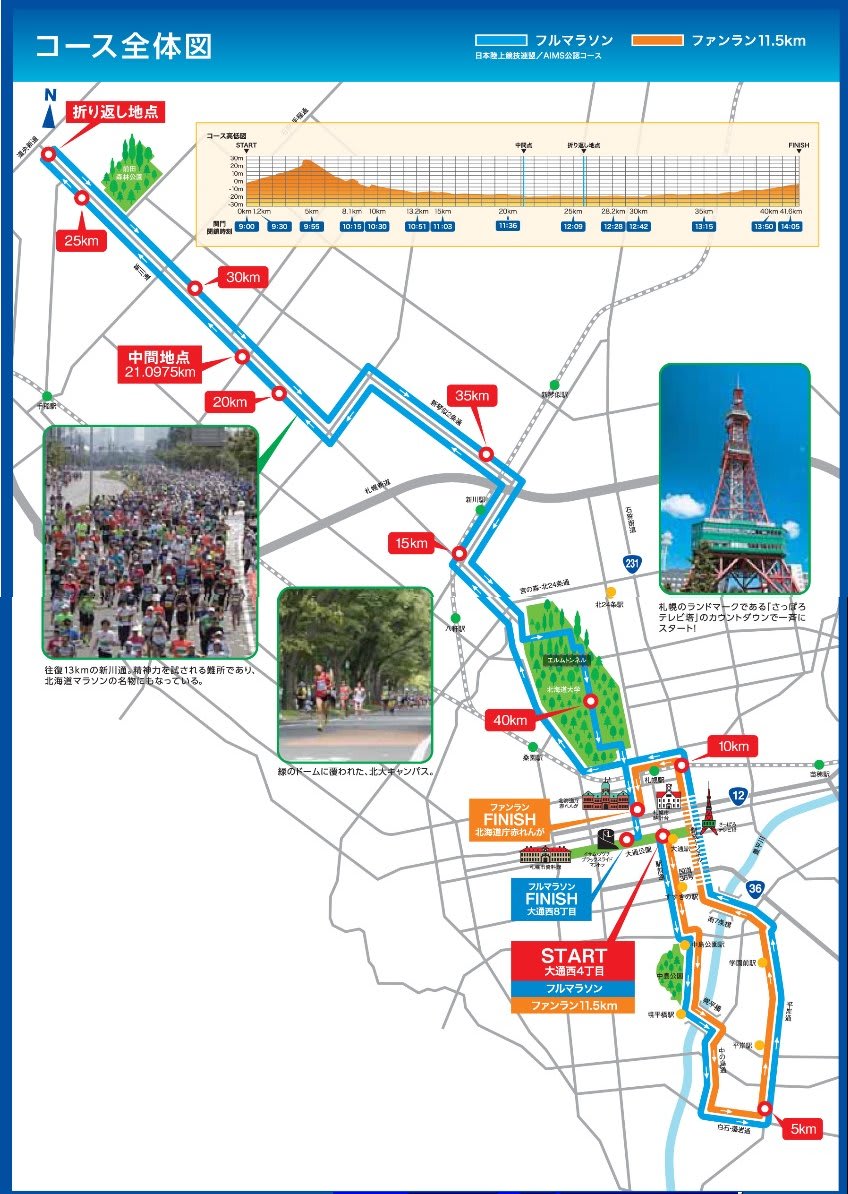

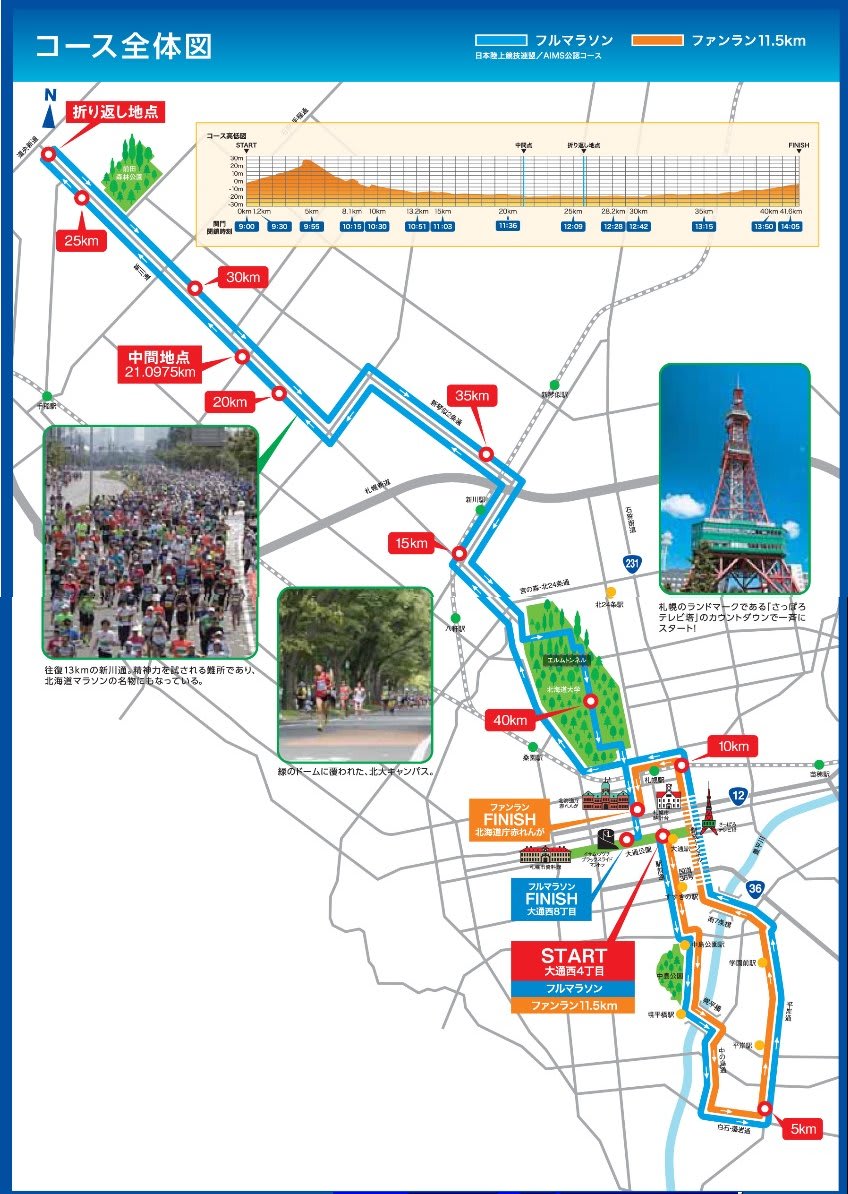

※コース図は北海道マラソン公式HPからお借りしました。

■ 今回試してみたこと

北海道マラソンは4度目の参戦。毎回その暑さにやられ、未だ歩かず完走したためしがない。タイムもサブ4が一度だけ。しかも、ギリギリ。まあとにかく、この夏マラソンは自分にとっては最も過酷なマラソン大会となっている。

で、今回新たに2つのことを試してみることにした。

1つは、タオルを持って走ること。基本、何も持って走らないのが一番いいと思っているのだけど、ただでも汗っかきなので、リストバンドだけでは、この半端ない汗を十分拭き取れない。水なんかも今回ずいぶんかけた。首、腕、膝、顔、そして後半は頭からも・・・というわけで、小さなタオルをウエストバッグに挟んで時折汗をしっかり拭き取ることにした。

2つめはふくらはぎサポーター。CEPの蛍光グリーンのものを新調。ザムストを持っていて、ただ、この何回かは使用をやめていた。ふくらはぎがつりやすくなる懸念を持ったからだ(この何回かよく足をつっていた)。

でもかならずしもふくらはぎサポーターの製ではないのではないかと考え直し、気分をあげるためにも新調してみたというわけだ。偶然だが、今回新たにおろしたターサーの色と偶然同じで、スタイル的にも短い足が多少長く見えて気に入っていた。

マラソンレースでは特に、普段はとても着れないような相当派手な格好でも、誰も気にもとめないし、むしろ派手なくらいが気分も盛り上がるし、観客の皆さんにも好評なんじゃないかと思う。

もう一つあった。北海道マラソンでは初めてだと思うけど、あまりハードでないショートタイツを履いて走った。骨盤が安定して走りやすくなる。事前に試してあった。また、汗を大量にかくと、乾いて塩が出てきて股とか膝の内側とか脇の下とかがこすれて傷になり痛くなることがある。タイツはその防止になる。ちなみに今回、各所にワセリンも久しぶりに塗ってみた。もちろんマメ防止に足指にも。

そんなこんなで色々やってみたが・・・

■ ジリジリと暑さが

今回家人の兄が北海道マラソン初参戦で、当日の朝健闘を誓うべくブラックスライドマントラの前で待ち合わせをしていた。そんなこともあっていつになく余裕があったので、これまたいつになくしっかりウォームアップをしてからスタート位置に並ぶことができた。こんなの何年ぶりだろう。最近はいつも割とギリギリでスタートする事が続いていた。ちょっと緊張感も薄れてたんだと思う。

ホテルが近いこともあり、連泊で荷物も最低限の持ち出しだったので、その点でも楽だった。トイレもホテルで済ませていた。

スタート時気温17~18℃。この大会としては絶好の気象条件。ただ、快晴の空は抜けるように青く、新川通では直射日光下ジリジリと気温が上がるだろう事は容易に想像できた。

序盤はゆっくりと、流れに身を任せて走った。最初の1kmは5'46。5kmが27'46(5'33/km)。歩かず完走してサブ4が達成できたら最高!という目標だったのでいいペースだ。

5km過ぎあたりから少しペースが上がって5'10前後のラップを刻む。集団が多少ばらけたのだと思う。

割と調子よく、暑さも例年ほど気にならず走っていたように思うのだが、10km手前の長い創成トンネルに入り涼しさにホッとした記憶があるから、それでもやはりじわじわ暑さを感じ始めていたに違いない。序盤から中盤にかけて、なんだかんだいってみんな所々ある小さな木陰を意識して走っていた。私ももちろん。

17km付近で義姉(といっても年下だけど)が応援してくれていると聞いていたので、まずはそこまでは元気に走りたいと思っていた。そうした意味でも、身近な人の応援は走る力になる。この大勢のランナーの中からいつ来るかもわからないのに自分を見つけることは相当難しい。両手に我々の名前を書いた団扇を振って応援してくれている彼女を見つけて声をかけたが聞こえなかったようで、離れ際になんとか団扇をたたいて通り抜けたことを知らせた。やっと気づいてくれて「頑張って~~」という彼女に手を振って応えた。

■ 昨年のいびがわデジャビュー

19kmあたり。いよいよ今年も新川通を迎えた。「今年もきたなあ~」という感じ。一にも二にもここが勝負所なのだ。26km過ぎの折り返し地点まで片道約7km、折り返してさらに7km、計約14km。考えてみればフルマラソン42km余りの実に3分の1がこの新川通ということになる。

片道7kmまっすぐなコースなんて走ったことあります?

これは本当に長い。途中で向こうの方に小さな小屋が見えた。「ああ、あそこだったなあ、折り返しは確か」と思い込んでしまった。その小屋までもなかなか到達しないんだけれども、やっと近づいたら、そこは折り返しなんかじゃなかった。その落胆たるや、言葉にできないほど大きかった。

なんとか折り返し地点にたどり着いたが、そこに至るまでにすっかり気持ちも脚もやられてしまった。今回わずか一度の試走で急遽新しい靴で臨むことになった。そのせいだと思うけど--そしてこの大会の給水所付近は水浸しなので靴の中が濡れるせいもあると思う--割と早い時点から足の裏が痛くなっていて、おそらくいくつかマメができているのだろうと想像がついた。

前半の調子の良さは一気にすぼんで、折り返した時点で「とにかく30kmまでは絶対止まらないで走り抜こう」という気持ちになっていた。そして這々の体で30kmの表示にたどり着き、コースをそれて止まった。その途端自分の息の荒さにびっくりする。ハアハアハア。

これはどこかで同じ事があったな。そう思う。昨年のいびがわだ。あのときもとにかく30kmは決して止まらない・歩かないと決め30km地点で止まった私は思いがけない息の荒さに驚いたのだった。全く同じ光景。

膝に手を置いて、思う存分息を切らし、しばらく休んだ。座って靴を脱ぎ、靴下も脱ぎ、足も休ませた。やっぱりでかいマメがいくつかできていた。ストレッチも十分にやった。10分くらいはそこにいただろうか。

そして、再び靴下を履き、靴を履いた。まだ終わりの見えない新川通を進まないわけにはいかなかった。再スタート。

■ 今年も氷なしでは走れなかった

しばらくは歩いては走り、給水所に寄っては立ち止まって水を飲んだりスイカを食べたり。ここまでは氷なしでやってきたが、この先を進むには氷は不可欠に思えた。今年も給水所ごとに「氷ってないですか?」と問い合わせながら走った。だが、今年は去年と比べて氷をもらえるチャンスは格段に少なかった。なぜかはわからない。「デカいのしかないんだよね」と何度か言われた。そして最後はコップにはとても入りきらないやつを1つもらうことにした。片手で持ってどうにか走れるくらいの大きさ。それでも氷があるのは有り難かった。あと10km。氷なしでは到底走りきれる自信がなかった。ほかのランナーがなぜ氷なしでこのレースを走りきれるのかまったくもって理解できなかった。北海道の人たちはおそらく慣れていない分実は暑さに強いんじゃないかと疑うほどだ。

氷を片手に握りしめて走ったが、冷たくてさすがに何分も同じ手に握っていることはできない。時々反対の手に握り替え、時々は氷をなめながら走った。

そこからもしばらくは概ね給水所ごとに止まっては給水し歩いてはまた走りの繰り返しだった。34km付近で(行きの17km付近の道向かい)再び義姉を見つけたけど、もともとここにいるとは知らなかったし、一声かけたが知り合いとおしゃべりの最中でまったく気づく気配もなかったので、再び呼びかけることはやめた。応援どうもありがとう。今年は家族では一人だったから大変だったろうな。

■ 最後は例によってラストスパート、300人抜き

37~38km。北大の構内に入ったところで少し歩いた。もう止まらずに行こうと思ってたのだが、最後まで走り抜く自信がなくなった。北大内はまた沿道の応援のが増えるし、何せ道も狭く観客が近いのでなるべくなら歩くところは見せたくなかったが、それでも少し歩かないと、最後のスパートができそうもなかった。

そして、いよいよラストスパート。もう氷もいらない。最後の給水も取らなかった。最終盤のこのあたりになると、歩いているランナーはどの大会でも少なくない。いつもの通り数えたわけではないが300人は抜いたと思う。コレもいつも思うことだが、角を曲がるともうゴールだろうとワクワク期待するのだが、曲がってからゴールまではいつだって結構な距離があるのだ。しかしここではもう止まるわけには行かない。ゴールがどんなに遠くても(まあそんなに遠いはずもないんだけど)フィニッシュラインを駆け抜けるまで走り続けるしかない。苦しくったって、悲しくったって。

40~41kmは6分台に落ちたラップだったが、41km以降の1.195kmを6'09でカバー(5'09/km)。なんとか今年も完走したのだった。

大会関係者やボランティアはもとより札幌市民の皆さんの暖かな応援に感謝いたします。来年も走れますように。

<追記>

今回並々ならぬ思いで給水所のコップ散乱撲滅に取り組まれたと聞いてたけど、結果的には改善効果は薄かった。ゴミ箱を大幅に増やしたり、ゴミを拾ってくれるボランティアを増やしたり、目に見える対策を施したのになぜだろう? それとも減るには減ったんだろうか?

個人的には、ゴミ箱を給水所からもう少し離れた位置にもおいてもらえたらいいと思う。だって取ってすぐ全部飲んでコップ捨てるって無理がある。特に区給水所の終わり近くで取った場合ほんと捨て場所に困ることがある。

ゴール後、新党大地の鈴木宗男代表が大通公園前の路上で演説をしていたのでじっくりと聞いてみた。話がうまいし説得力がある。こういう政治家はすっかりいなくなったなあ、なんて思いながら立ったまま聞き入った。それなりの人垣もできていて、人気ぶりもうかがえた。ただ、細かなことはもう忘れたが話の内容はまあたいしたことじゃなかった。

<追記2>

今年も走後にまず食べたのは大通公園名物「焼きトウキビ」。1本324円也。香ばしくて相変わらずうまい。

それから参考のためレース中の札幌の気象数値をアップしておく。気象庁の「過去の気象データ検索」による。札幌と言っても広いのでコース上とはもちろん異なる。あくまで参考まで。

「日照時間」が終日10となっていて一日中好天に恵まれていたことがわかる。スタート20分後には20度を超えた、スタート3時間後(サブ4ランナーで30km付近。まだ10km残る一番きついところ)に25℃に達し、その後はほぼ25℃をキープしている。体感はもっと熱かったが、それでも例年よりは気温の低い好コンディションだった(のだと思う)。

以上

<おしまい>

※コース図は北海道マラソン公式HPからお借りしました。

■ 今回試してみたこと

北海道マラソンは4度目の参戦。毎回その暑さにやられ、未だ歩かず完走したためしがない。タイムもサブ4が一度だけ。しかも、ギリギリ。まあとにかく、この夏マラソンは自分にとっては最も過酷なマラソン大会となっている。

で、今回新たに2つのことを試してみることにした。

1つは、タオルを持って走ること。基本、何も持って走らないのが一番いいと思っているのだけど、ただでも汗っかきなので、リストバンドだけでは、この半端ない汗を十分拭き取れない。水なんかも今回ずいぶんかけた。首、腕、膝、顔、そして後半は頭からも・・・というわけで、小さなタオルをウエストバッグに挟んで時折汗をしっかり拭き取ることにした。

2つめはふくらはぎサポーター。CEPの蛍光グリーンのものを新調。ザムストを持っていて、ただ、この何回かは使用をやめていた。ふくらはぎがつりやすくなる懸念を持ったからだ(この何回かよく足をつっていた)。

でもかならずしもふくらはぎサポーターの製ではないのではないかと考え直し、気分をあげるためにも新調してみたというわけだ。偶然だが、今回新たにおろしたターサーの色と偶然同じで、スタイル的にも短い足が多少長く見えて気に入っていた。

マラソンレースでは特に、普段はとても着れないような相当派手な格好でも、誰も気にもとめないし、むしろ派手なくらいが気分も盛り上がるし、観客の皆さんにも好評なんじゃないかと思う。

もう一つあった。北海道マラソンでは初めてだと思うけど、あまりハードでないショートタイツを履いて走った。骨盤が安定して走りやすくなる。事前に試してあった。また、汗を大量にかくと、乾いて塩が出てきて股とか膝の内側とか脇の下とかがこすれて傷になり痛くなることがある。タイツはその防止になる。ちなみに今回、各所にワセリンも久しぶりに塗ってみた。もちろんマメ防止に足指にも。

そんなこんなで色々やってみたが・・・

■ ジリジリと暑さが

今回家人の兄が北海道マラソン初参戦で、当日の朝健闘を誓うべくブラックスライドマントラの前で待ち合わせをしていた。そんなこともあっていつになく余裕があったので、これまたいつになくしっかりウォームアップをしてからスタート位置に並ぶことができた。こんなの何年ぶりだろう。最近はいつも割とギリギリでスタートする事が続いていた。ちょっと緊張感も薄れてたんだと思う。

ホテルが近いこともあり、連泊で荷物も最低限の持ち出しだったので、その点でも楽だった。トイレもホテルで済ませていた。

スタート時気温17~18℃。この大会としては絶好の気象条件。ただ、快晴の空は抜けるように青く、新川通では直射日光下ジリジリと気温が上がるだろう事は容易に想像できた。

序盤はゆっくりと、流れに身を任せて走った。最初の1kmは5'46。5kmが27'46(5'33/km)。歩かず完走してサブ4が達成できたら最高!という目標だったのでいいペースだ。

5km過ぎあたりから少しペースが上がって5'10前後のラップを刻む。集団が多少ばらけたのだと思う。

割と調子よく、暑さも例年ほど気にならず走っていたように思うのだが、10km手前の長い創成トンネルに入り涼しさにホッとした記憶があるから、それでもやはりじわじわ暑さを感じ始めていたに違いない。序盤から中盤にかけて、なんだかんだいってみんな所々ある小さな木陰を意識して走っていた。私ももちろん。

17km付近で義姉(といっても年下だけど)が応援してくれていると聞いていたので、まずはそこまでは元気に走りたいと思っていた。そうした意味でも、身近な人の応援は走る力になる。この大勢のランナーの中からいつ来るかもわからないのに自分を見つけることは相当難しい。両手に我々の名前を書いた団扇を振って応援してくれている彼女を見つけて声をかけたが聞こえなかったようで、離れ際になんとか団扇をたたいて通り抜けたことを知らせた。やっと気づいてくれて「頑張って~~」という彼女に手を振って応えた。

■ 昨年のいびがわデジャビュー

19kmあたり。いよいよ今年も新川通を迎えた。「今年もきたなあ~」という感じ。一にも二にもここが勝負所なのだ。26km過ぎの折り返し地点まで片道約7km、折り返してさらに7km、計約14km。考えてみればフルマラソン42km余りの実に3分の1がこの新川通ということになる。

片道7kmまっすぐなコースなんて走ったことあります?

これは本当に長い。途中で向こうの方に小さな小屋が見えた。「ああ、あそこだったなあ、折り返しは確か」と思い込んでしまった。その小屋までもなかなか到達しないんだけれども、やっと近づいたら、そこは折り返しなんかじゃなかった。その落胆たるや、言葉にできないほど大きかった。

なんとか折り返し地点にたどり着いたが、そこに至るまでにすっかり気持ちも脚もやられてしまった。今回わずか一度の試走で急遽新しい靴で臨むことになった。そのせいだと思うけど--そしてこの大会の給水所付近は水浸しなので靴の中が濡れるせいもあると思う--割と早い時点から足の裏が痛くなっていて、おそらくいくつかマメができているのだろうと想像がついた。

前半の調子の良さは一気にすぼんで、折り返した時点で「とにかく30kmまでは絶対止まらないで走り抜こう」という気持ちになっていた。そして這々の体で30kmの表示にたどり着き、コースをそれて止まった。その途端自分の息の荒さにびっくりする。ハアハアハア。

これはどこかで同じ事があったな。そう思う。昨年のいびがわだ。あのときもとにかく30kmは決して止まらない・歩かないと決め30km地点で止まった私は思いがけない息の荒さに驚いたのだった。全く同じ光景。

膝に手を置いて、思う存分息を切らし、しばらく休んだ。座って靴を脱ぎ、靴下も脱ぎ、足も休ませた。やっぱりでかいマメがいくつかできていた。ストレッチも十分にやった。10分くらいはそこにいただろうか。

そして、再び靴下を履き、靴を履いた。まだ終わりの見えない新川通を進まないわけにはいかなかった。再スタート。

■ 今年も氷なしでは走れなかった

しばらくは歩いては走り、給水所に寄っては立ち止まって水を飲んだりスイカを食べたり。ここまでは氷なしでやってきたが、この先を進むには氷は不可欠に思えた。今年も給水所ごとに「氷ってないですか?」と問い合わせながら走った。だが、今年は去年と比べて氷をもらえるチャンスは格段に少なかった。なぜかはわからない。「デカいのしかないんだよね」と何度か言われた。そして最後はコップにはとても入りきらないやつを1つもらうことにした。片手で持ってどうにか走れるくらいの大きさ。それでも氷があるのは有り難かった。あと10km。氷なしでは到底走りきれる自信がなかった。ほかのランナーがなぜ氷なしでこのレースを走りきれるのかまったくもって理解できなかった。北海道の人たちはおそらく慣れていない分実は暑さに強いんじゃないかと疑うほどだ。

氷を片手に握りしめて走ったが、冷たくてさすがに何分も同じ手に握っていることはできない。時々反対の手に握り替え、時々は氷をなめながら走った。

そこからもしばらくは概ね給水所ごとに止まっては給水し歩いてはまた走りの繰り返しだった。34km付近で(行きの17km付近の道向かい)再び義姉を見つけたけど、もともとここにいるとは知らなかったし、一声かけたが知り合いとおしゃべりの最中でまったく気づく気配もなかったので、再び呼びかけることはやめた。応援どうもありがとう。今年は家族では一人だったから大変だったろうな。

■ 最後は例によってラストスパート、300人抜き

37~38km。北大の構内に入ったところで少し歩いた。もう止まらずに行こうと思ってたのだが、最後まで走り抜く自信がなくなった。北大内はまた沿道の応援のが増えるし、何せ道も狭く観客が近いのでなるべくなら歩くところは見せたくなかったが、それでも少し歩かないと、最後のスパートができそうもなかった。

そして、いよいよラストスパート。もう氷もいらない。最後の給水も取らなかった。最終盤のこのあたりになると、歩いているランナーはどの大会でも少なくない。いつもの通り数えたわけではないが300人は抜いたと思う。コレもいつも思うことだが、角を曲がるともうゴールだろうとワクワク期待するのだが、曲がってからゴールまではいつだって結構な距離があるのだ。しかしここではもう止まるわけには行かない。ゴールがどんなに遠くても(まあそんなに遠いはずもないんだけど)フィニッシュラインを駆け抜けるまで走り続けるしかない。苦しくったって、悲しくったって。

40~41kmは6分台に落ちたラップだったが、41km以降の1.195kmを6'09でカバー(5'09/km)。なんとか今年も完走したのだった。

大会関係者やボランティアはもとより札幌市民の皆さんの暖かな応援に感謝いたします。来年も走れますように。

<追記>

今回並々ならぬ思いで給水所のコップ散乱撲滅に取り組まれたと聞いてたけど、結果的には改善効果は薄かった。ゴミ箱を大幅に増やしたり、ゴミを拾ってくれるボランティアを増やしたり、目に見える対策を施したのになぜだろう? それとも減るには減ったんだろうか?

個人的には、ゴミ箱を給水所からもう少し離れた位置にもおいてもらえたらいいと思う。だって取ってすぐ全部飲んでコップ捨てるって無理がある。特に区給水所の終わり近くで取った場合ほんと捨て場所に困ることがある。

ゴール後、新党大地の鈴木宗男代表が大通公園前の路上で演説をしていたのでじっくりと聞いてみた。話がうまいし説得力がある。こういう政治家はすっかりいなくなったなあ、なんて思いながら立ったまま聞き入った。それなりの人垣もできていて、人気ぶりもうかがえた。ただ、細かなことはもう忘れたが話の内容はまあたいしたことじゃなかった。

<追記2>

今年も走後にまず食べたのは大通公園名物「焼きトウキビ」。1本324円也。香ばしくて相変わらずうまい。

それから参考のためレース中の札幌の気象数値をアップしておく。気象庁の「過去の気象データ検索」による。札幌と言っても広いのでコース上とはもちろん異なる。あくまで参考まで。

「日照時間」が終日10となっていて一日中好天に恵まれていたことがわかる。スタート20分後には20度を超えた、スタート3時間後(サブ4ランナーで30km付近。まだ10km残る一番きついところ)に25℃に達し、その後はほぼ25℃をキープしている。体感はもっと熱かったが、それでも例年よりは気温の低い好コンディションだった(のだと思う)。

以上

<おしまい>

三年続けて雨のレース

三年続けて雨のレース 着圧ソックス

着圧ソックス  25㎞までは快調だったが・・・

25㎞までは快調だったが・・・

しょくにんさんに感謝

しょくにんさんに感謝 おにぎり

おにぎり

止まる・ガツン

止まる・ガツン リスタート

リスタート