ルネサスは米インテルに引けを取らない高収益企業に変貌した(21年4月、那珂工場)

NECと日立製作所が半導体大手ルネサスエレクトロニクス株を全て売却する。

旧親会社の半導体事業を引き継いだルネサスは、かつて不採算工場や重複する製品の整理ができず経営不振に陥った。2013年にINCJ(旧産業革新機構)がルネサスを傘下に収めてから10年、大規模リストラと海外企業買収をへて、高収益企業へと脱皮した。

「我々がずっと資本関係を持って支援する対象ではもはや無くなった」。

日立幹部はルネサスとの関係をこう説明する。QUICK・ファクトセットによるとルネサスの22年12月期の従業員1人当たり売上高は7100万円と、13年3月期(2300万円)から3倍に拡大した。

約10年で米インテル(22年12月期で約6200万円)を逆転した。

時価総額は約5兆円に、営業利益率でインテル超え

営業利益率で見ても、ルネサスは22年12月期に28%と好調だった一方、インテルは直近2年は4%以下にとどまった。

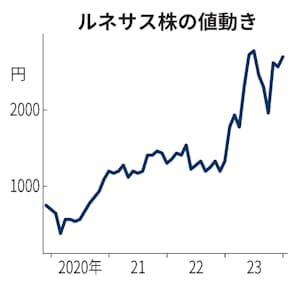

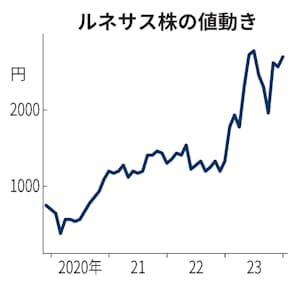

ルネサスの株価は12年5月の上場来安値(198円)から13倍の水準で推移し、時価総額は10年前の約5倍の約5兆円まで増加した。かつて14年3月期まで前身企業を含めて9期連続で最終赤字になった面影はない。

ルネサスは10年4月、三菱電機と日立製作所の半導体部門の統合会社と、NECの半導体部門子会社が統合して誕生した。

ルネサスは過剰生産能力の削減が経営課題だった。当時、大型工場をNEC系、日立系と2つ抱えていた。コストを減らして不振から脱却するため、1拠点にできるかが焦点だった。

旧NEC系の鶴岡工場(山形県鶴岡市)では任天堂のゲーム機向け、旧日立系の那珂工場(茨城県ひたちなか市)ではNTTドコモの携帯電話向けに先端半導体を生産していた。

ルネサスにはインテルや台湾の台湾積体電路製造(TSMC)などと先端品の投資競争を続ける経営体力はなかった。

旧親会社に配慮、工場統廃合できず

にもかかわらず、ルネサスはリストラに踏み込めなかった。

日立やNEC、三菱電機の意向に配慮してリストラを決断できなかった。当時の関係者は「親会社から人員や資産を引き継いだが、負の遺産を整理できず高コストになっていた」と振り返る。

11年の東日本大震災で主力工場が被災し、経営危機に陥った。官民ファンドのINCJが13年9月にルネサス株を69%取得し、傘下に収めた。

INCJ買収後に旧親会社による経営への関与が減り、やっと構造改革に踏み切ることができた。

鶴岡工場は外部に売却し、那珂工場を主力拠点にして車や産業機器を制御する半導体「マイコン」を主力製品とした。

収益変動が大きかった携帯電話向け、ゲーム機向けのプロセッサー製品からはいずれも撤退した。

11年3月に30カ所あった工場は3年後に18カ所に、4万6000人いた従業員数は約2万人減った。旧親会社3社は段階的に株式を売却して出資比率は23年12月末時点で1割程度になっていた。

今回、NECと日立は残る持ち分すべてを売却する。

転機となった海外企業のM&A

ルネサスがグローバル企業へと変貌を遂げたのは、柴田英利社長が先頭に立って2017年から海外企業のM&A(合併・買収)を進めた成果だ。

17年に米インターシル、19年に米インテグレーテッド・デバイス・テクノロジー(IDT)、21年に英ダイアログ・セミコンダクターといったアナログ半導体会社を計1.7兆円で買収した。

21年に従業員に占める外国人比率が日本人を上回った(23年、ルネサスの欧州拠点)

一連の買収でルネサスの体制は大きく変わった。

23年12月期には世界で2万1000人いる社員のうち外国人比率が約55%に到達した。本社の会議は英語が基本となり、経営陣も執行役員11人のうち半数が買収した企業の出身者だ。

NECの売却額は1749億円

日立は23年に国内のパワー半導体事業をミネベアミツミに売却し、NECはすでに半導体事業から撤退している。

両社の事業とも関連性が薄まり、主力のIT(情報技術)事業に経営資源を集中する。

NECは26日、ルネサス株の売却額が1749億円に決定したと発表した。

日立の売却額は1330億円となる。2社の売却額は合計で3000億円を超える。売却価格は1株当たり2503円と、25日終値より7%安い水準となる。

26日の東京株式市場では需給悪化を懸念する売りが広がり、ルネサス株が一時8%安となった。

さらなる成長路線を示せるかが、今後の株価推移の鍵を握る。

(向野崚、広井洋一郎)

【関連記事】

日経記事 2024.01.26より引用