「ハードウエアだけを売ってほしい」。最近増えているのが、自動車部品メーカー(サプライヤー)に対する自動車メーカーからのこうした要求だ。仏ヴァレオや独ZF、同ボッシュなど大手サプライヤーも、そうしたケースが増えていることを認める。

背景にあるのは、電気自動車(EV)化の先に見据える、ソフトウエアが車両の機能や特徴を決めるソフトウエア定義車両(SDV)化や自動運転(AD)化の存在だ。

SDV化やAD化では、クルマにおけるソフトウエアの重要性が増し、自動車メーカーはその主導権を握りたいと考えるようになるからだ。

そして、SDV化やAD化を進めるためには、ハードとソフトの分離が望まれる。両者を分離すれば、機能やサービスをハードに依存せずに作れるようになり、その開発や再利用を加速させられる上、車両販売後の更新、ユーザーや仕向け地ごとのカスタマイズ、車両全体の統合制御もしやすくなる。

もっとも、注意が必要なのは、EV化の進展が、その変化を前倒しさせている可能性があることだ。調査会社フォーイン取締役の周錦程氏によれば、中国では実際にそうした傾向が出始めていると明かす。

中国では、EV化に伴って部品の統合化が進んでいる。低コスト化や小型化など様々な利点があるからだ。その統合化と相まって顕在化してきているのが、部品購入形態の変化である。同氏によれば、冒頭に紹介したようにハードだけを購入したいという自動車メーカーが増えているという。

部品を統合すれば、統合した部品のメインコントローラーで、統合した配下の部品も統合的に制御したい。そのほうが、知能化(スマート化)を進められ、クルマの付加価値を上げられる。

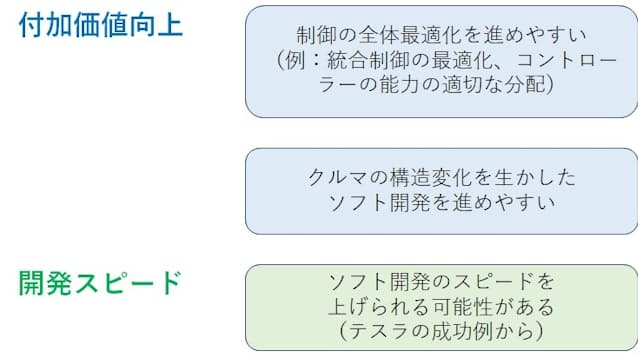

そして、配下の部品のソフトについても中身が分かっていれば、統合制御の最適化を進めやすい。中身が分からなければ、部分最適化はできても、全体最適化は難しくなる。

その結果、これまでは部品のハードとソフトをセットで販売していた形態が、ハードのみの販売、もしくは非常にシンプルなソフトとのセット販売に置き換わる傾向があると同氏は語る。

「米テスラがイスラエル・モービルアイのカメラを使わないのは、カメラとソフトがセット販売になっているため」と同氏は指摘する。認識のアルゴリズムが分からないと全体最適化が難しくなるからだ。その上で、「中国のEVメーカーは、ソフトと統合部品の全体構成やコンセプトについて、主導権を握りたいと思っている」と明かす。

部品統合の先のSDV・AD化では、さらに、メインコントローラーで制御したい領域が拡大する。電子制御ユニット(ECU)の統合が加速し、メインのコントローラーに望まれる処理能力は非常に高いものになる。

そうしたコントローラーの処理能力を、無駄なく効率的に使うためには、処理内容に応じてコントローラーの能力(リソース)を適切に分配して活用することが重要になる。自動車メーカーがソフトの主導権を握れば、そうしたリソース分配の最適化も進めやすくなる。

ECUの統合は、ソフト開発(修正・更新含む)の複雑性を緩和し、制御の応答性を高める効果もある。制御のためのソフトが様々なECUに分散していると、1つのECU上のソフトにおける変更は、関連するECU上のソフトに何らかの影響を及ぼす可能性が高い。ECUを統合すれば、そうした影響を集中的に管理しやすくなり、ソフト開発(同)を容易にする。

しかも、統合ECUは様々なアクチュエーターやセンサーを扱えるので、統合制御の付加価値も高めやすい。当然、ソフトの重要性も増し、ソフトの主導権を握る動機は強くなる。

制御の応答性向上については、独BMWの取り組みが好例だ。同社は、パワートレーンと車両運動の制御を統合可能な「Heart of Joy(ハート・オブ・ジョイ)」と呼ぶ高性能なコントローラーを開発している。

これは、従来はバスで接続していた複数のECUを、高性能なコントローラーに置き換えるものである。様々なECUが備えていた機能を同じソフトウエアスタック(ソフト要素のグループ)に収められるようになり、制御の応答性を1桁高められるとする。ECUの統合によって応答性が上がれば、統合制御の付加価値をさらに高められる可能性が高い。従って、この点においてもソフト開発の主導権を握る動機は強くなる。

自動車メーカーがソフト開発に参入するのは、開発スピードを上げるため――。こう見ているのが、ボッシュの日本法人でシステムズエンジニアリング&技術戦略部ゼネラルマネージャーを務める後藤悠一郞氏である。

同氏は、「テスラは垂直統合にすることでスピーディーにソフト開発をできている。(そうした成功例から)自動車メーカーは、スピーディーに市場投入していくには、自分たちでソフトを書く必要があるのではないかと考えている」と語る。

目的がクルマの付加価値を上げるためであれ、ソフト開発のスピードを上げるためであれ、クルマにとってソフトの重要性が増してきたことが背後にあることは確かだろう。また、自動車メーカーによって主導権を握りたい理由が異なっていても、不自然ではない。

重要なのは、「ハードだけを売ってほしい」という変化が確実に顕在化してきていることである。実際、ヴァレオやZFによれば、そうした変化は欧州でも増えてきている。

自動車メーカーがソフト開発で主導権を握るメリット(出所:取材を基に日経クロステックが作成)

そして、この変化はいずれ日本でも広がってくる可能性が高い。ソフトで付加価値を高めているサプライヤーは、ハードとは別にソフトをどう売っていくのか、対策を急ぐ必要がありそうだ。

動く欧州主要サプライヤー

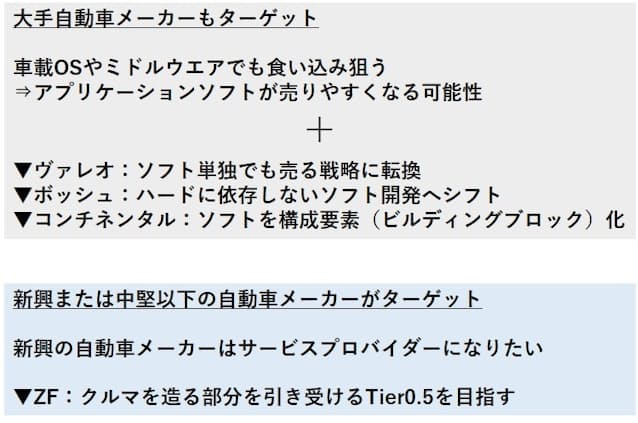

こうした状況の中で、対策に動き始めているのが欧州の主要サプライヤーである。具体的には、ヴァレオ、ボッシュ、独コンチネンタル、ZFだ。

欧州の主要サプライヤーの動き(出所:取材を基に日経クロステックが作成)

前の3社は、大手自動車メーカーをターゲットに車載OS(基本ソフト)やミドルウエアでも食い込みを図りつつ、アプリケーションソフトをより提供しやすいものへと転換する取り組みを進める。

一方、ZFは、新興や中堅以下の自動車メーカーを対象に、ハードやソフトといった部品だけではなくシステムを供給する「ティア0.5(0.5次部品メーカー、後述)」への変貌を狙う。

ソフトを単独でも売っていく――。そんな方向にかじを切ったのが、ヴァレオである。同社は2023年9月、独ミュンヘンで開かれた自動車展示会「IAA MOBILITY 2023」において、製品及びサービスとしてソフトを提供する「anSWer(アンサー)」の開始を発表した。

ハードに依存しないソフトの開発に転換したのが、ボッシュである。同社は、組織を再編し、「クロスドメインコンピューティングソリューション事業部」を設立し、ハードからのソフトの分離を21年初頭から進めている。同社日本法人の後藤氏は、「ハードだけ売ってくれというところがあれば、ソフトだけ売ってくれというところもある」と明かす。

ブロック玩具のようにソフトを構成要素(ビルディングブロック)として提供する戦略を推進しているのが、コンチネンタルだ。同社で自動車担当の最高技術責任者(CTO)を務めるジル・マビーレ氏は、「我々は顧客と競合する立場ではなく、顧客の変革を支援する立場」「ハードでもソフトでも自動車メーカーに対して構成要素を提供することが我々の使命」だと語る。

これら3社は、クルマとしての機能を提供するアプリケーションソフトに加えて、車載OS(ボッシュとコンチネンタル)やミドルウエア(3社)も社内(ヴァレオ)もしくはグループ内(ボッシュとコンチネンタル)で手掛けている。車載OSの開発支援で自動車メーカーに食い込めれば、アプリケーションソフトもより提供しやすくなる可能性がある。

ヴァレオが自社の強みとしているのが、様々な自動車メーカーと共に取り組むことで得られた知見と、それによってブラッシュアップしてきたソフトである。それを武器に、ソフト開発の主導権を握ろうとしている自動車メーカーに「いいとこ取り」をしてもらおうと狙っている。

実際、すべてのソフトを自動車メーカーが内製することは、簡単ではない。最近は、車載OSの開発に挑む自動車メーカーが、その開発に苦戦していると報じるメディアも少なくない。

例えば、リソースの確保といった点を見るだけでも、そのハードルは決して低くない。ある専門家は以前、「今後、SDVの進展によって世界中でソフトエンジニアの奪い合いが起こる」と指摘している。

自動車メーカーがソフト開発の主導権を握るにしても、一部は外部に任せるという選択が必要になる可能性は高い。ソフトをハードと切り離して販売することで、より選択してもらいやすくできると見られる。

ソフトのコストを抑えやすいこともサプライヤーの強みだ。様々な自動車メーカーに使ってもらえば、それが可能になる。ボッシュの日本法人によれば、現在、自動車メーカーは往々にして、独自の規格やルールに基づいてソフトを開発している。他社のクルマのソフトを再利用できず、コストは高くなってしまうと同社は指摘している。

ティア0.5を目指すZF

一方、ZFが打ち出した戦略は、繰り返しになるが、ティア0.5を目指すというものである。

ZFが考えるティア0.5とは、同社日本法人ゼット・エフ・ジャパンの百瀬信夫氏(同社テクニカル・キー・アカウント・マネジメント ジャパン)によれば、コンポーネント(部品)ではなくシステムの提供を行うサプライヤーだ。

例えば、様々なシャシー部品を統合制御するソフトウエア「cubiX(キュービックス)」が同社におけるその典型例だという。「cubiXは、個々の部品だけではなく、車両運動制御向けのすべての部品とソフトが入っている」(同氏)と語る。

加えて、同氏はこう説明する。「車両運動制御のコントローラー(の対象)はクルマの運転(挙動や姿勢の制御)だけだが、それを自動走行に拡張して考えると、それは(部品の世界ではなく)クルマの世界になる。(本来は)自動車メーカーの領域だが、我々はそこまで入ってソリューションとして提供することを想定している」と強調する。

自動車メーカーがハードだけを求める傾向を強めていることに対しては、「ハードだけを提供するのは、ティア2の役割になる。ティア1やティア2のそれぞれの役割が、前(上位)に移動していると捉えている」と説明する。ティア1の役割が上位に広がるのではなく、ティア1としてもリソースに限りがあるので、役割が上位にスライドするというイメージであり、ティア2もティア1.5になるとの捉え方だ。

そして、「自動車メーカーもクルマを売るのではなくて、モビリティーサービスを売るということで、自動車メーカーの領域からサービスプロバイダーの領域に移っていく。そうした意味で自動車メーカーもサプライヤーも全体でシフトしていく」(同氏)と考えているとする。

ZFが狙うのは、新興の自動車メーカー(ニュー・オートモーティブ・カンパニーズ=NACS)である。百瀬氏によれば、その理由は「NACSはクルマそのものを造るのではなく、サービスプロバイダーになりたいと思っているから」だと語る。クルマを造る部分はサプライヤーに任せたいというNACSは少なくないと打ち明ける。

また、大手自動車メーカーほどリソースが潤沢ではなく、ソフトをすべて自前で開発することが難しい中堅以下の自動車メーカーも対象となる。さらに、ゼット・エフ・ジャパン社長の多田直純氏は、「(車載OSを自前で開発している)大手自動車メーカーでも、北米や欧州といった特定市場向けのローカルモデルについて丸投げに近い形で任せてもらえば、やりやすい」と吐露する。

ZFがNACSを重視するのは、クルマに対する価値観が大きく変わってきているからだ。既存の自動車メーカーの多くは、クルマをファン・ツー・ドライブのためのツールだと考え、運動性能を追求していこうとしているところが多い。だが、NACSの多くは、モビリティーは移動手段であり、移動の間にどういうことができるかという視点で、その付加価値を高めていこうとしているとする。

多田氏は、「そこには無限の世界がある。クルマを動かすことを考えるよりも、もっといっぱい考えなければならない。動かすというクルマのベースのところは在りものの組み合わせで造り、そこにソフトあるいはコネクティビティーのサービスを加え、それらに応じた新しいモビリティーの世界を形成していくことが求められる」と指摘する。

無論、体験価値を重視するクルマには、それに応じた快適性が求められる。その部分を担うのは、ティア0.5となるサプライヤーということだろう。

車載ソフトを扱っているティア2については、ティア1の戦略が大きく左右しそうだ。積極的にティア1に働きかけたり、これまで以上に注意深くティア1を選んだりすることが重要になるかもしれない。

また、IT(情報技術)企業やソフトの専門家を巻き込んだエコシステム(ビジネスの生態系)の構築も、自動車メーカー主導のソフト開発への食い込みでは、武器になる可能性がある。実際、コンチネンタルやボッシュは、IT企業との提携についても積極的に進めている。

(日経クロステック/日経Automotive 富岡恒憲)

[日経クロステック 2023年11月24日付の記事を再構成]

【関連記事】

日経記事 2024.01.10より引用

<picture class="picture_p1joxgt6"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133765027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=423&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=1977efb332f9d3b3b0755298e8395fe4 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133765027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=846&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=92b93087762a1968d3398d3a50e35015 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133765027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=423&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=1977efb332f9d3b3b0755298e8395fe4 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133765027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=846&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=92b93087762a1968d3398d3a50e35015 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133765027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=397&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ae68bcbee83cd71f69e3ad56a5dda1e3 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133765027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=795&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=02ce037854ce8ea8156ee338cb261e7a 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133765027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=397&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ae68bcbee83cd71f69e3ad56a5dda1e3 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133765027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=795&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=02ce037854ce8ea8156ee338cb261e7a 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133765027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=397&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ae68bcbee83cd71f69e3ad56a5dda1e3 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133765027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=795&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=02ce037854ce8ea8156ee338cb261e7a 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

<picture class="picture_p1joxgt6"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133752027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=358&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fb9bf7e7e36e4af89a47138655c2971e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133752027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=716&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=d6867ec2821f5d76c3d2de0c6311569d 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133752027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=638&h=358&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=fb9bf7e7e36e4af89a47138655c2971e 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133752027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1276&h=716&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=d6867ec2821f5d76c3d2de0c6311569d 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133752027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=336&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e36a78c7c60c2c8313bd2aa00765c334 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133752027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=673&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=197e70b19c53cdb6101e2a3ec3efdfe7 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133752027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=336&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e36a78c7c60c2c8313bd2aa00765c334 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133752027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=673&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=197e70b19c53cdb6101e2a3ec3efdfe7 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133752027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=600&h=336&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=e36a78c7c60c2c8313bd2aa00765c334 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO4133752027112023000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=1200&h=673&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=197e70b19c53cdb6101e2a3ec3efdfe7 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>