国土交通省は31日、2024年通年および同年12月の建築着工統計を公表しました。同年の新設住宅着工戸数は79万2,098戸(前年比3.4%減)と2年連続の減少となりました。新設住宅着工床面積は6,086万9,000平方メートル(同5.2%減)で、3年連続の減少。利用関係別では、持家が21万8,132戸(同2.8%減)と3年連続の減少。貸家は34万2,044戸(同0.5%減)で2年連続の減少。分譲住宅は22万5,309戸(同8.5%減)で2年連続の減少となりました。分譲住宅のうちマンションは10万2,427戸(同5.1%減)、一戸建住宅は12万1,191戸(同11.7%減)でした。三大都市圏では、首都圏が総数28万5,447戸(同2.9%減)。内訳は持家4万6,237戸(同2.9%減)、貸家13万2,146戸(同変動なし)、分譲10万5,671戸(同6.6%減)。中部圏は総数9万1,602戸(同1.4%減)、持家3万3,274戸(同1.3%減)、貸家3万1,192戸(同3.5%減)、分譲2万5,849戸(同1.6%減)。近畿圏は総数13万2,140戸(同0.5%減)、持家2万9,106戸(同0.6%減)、貸家6万1,835戸(同4.2%増)、分譲4万4,447戸(同7.0%減)。12月単月の新設住宅着工戸数は6万2,957戸(前年同月比2.5%減)と、8ヵ月連続の減少。新設住宅着工床面積は489万3,000平方メートル(同2.5%減)と、8ヵ月連続の減少。季節調整済年率換算値は78万7,000戸(前月比1.6%増)、3ヵ月ぶりに増加しました。利用関係別では、持家が1万7,821戸(前年同月比4.6%増)となり、3ヵ月連続で増加でした。貸家は2万6,424戸(同2.1%増)で、3ヵ月ぶりの増加。分譲住宅は1万8,182戸(同14.7%減)で、8ヵ月連続の減少となりました。分譲住宅のうちマンションは7,550戸(同22.3%減)と先月の増加から再び減少、一戸建住宅は1万531戸(同8.3%減)と26ヵ月連続の減少となりました。三大都市圏別では、首都圏が総数2万1,355戸(同12.2%減)、中部圏は総数7,044戸(同0.7%減)、近畿圏は総数1万1,348戸(11.2%増)でした。

日本における個人金融資産の潮流はどうなっているのでしょうか。第一に、短期的にはリスク性資産に対する選好が少しずつ高まっていることが挙げられます。これは、2023年以降、わが国の株価水準が上昇傾向にあることに加えて、2024年に導入された新NISAによって個人によるリスク性資産へのシフトが進んできたためと思われます。リスク回避型の国民性が急に変わるわけではありませんが、売買手数料が安いネット系証券のシェア拡大、株式投資に関わる情報の拡充、海外株に対する投資のしやすさといった要因によって株式投資に対するハードルは確実に下がってきているようです。第二に、老後資金のための資産形成に対する意識の変化です。老後の生活の糧は、公的年金が主体となりますが、資産形成によってある程度余裕のある生活を維持することを意識しなければなりません。かつては、大家族主義により子供たちが老後の面倒を見てくれる時代でした。しかし、経済の低成長が続いてきた今日では子供たちが親の面倒を見る余裕がなくなってきています。親時代は自分たちの生活は自分たちで何とかしなければならなくなってしまったのです。

第三に、今後、中長期的に所得が増えるにしたがってリスク性資産の割合が高まっていくことが期待されます。わが国の場合、高齢者世帯が金融資産の多くを所有していますが、資金上昇によって現役世帯の所得が増えれば、資産運用によって一定のリスクを取る動きが高まっていくのではないでしょうか。何よりもわが国においてリスク性資産が選好されなかった最大の理由は、リターン(金融収益)が得られなかったことが影響していたと思われます。リスク性資産に投資をしてもリターンが得られない状況が続けば資金は逃げて行ってしまいます。その意味では、さまざまな金融商品において、一定程度のリターンが得られる状況が定着すれば、現預金からリスク性資産へのシフトが進んでいくのではないでしょうか。

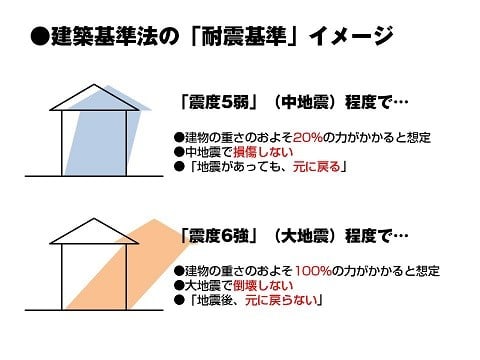

地震で投資物件がダメージを受けると、その物件は、しばらくお金を稼いでくれません。例えば、2011年3月の東北地方太平洋沖地震では、液状化によって不同沈下した住宅の復旧工事が本格的に始まったのは、夏から秋頃だったと記憶しています。また、この地震では、瓦が落ちる被害が多く、この復旧にも相当な時間を要したと聞いています。いずれも、優良な復旧業者の数には限りがあること、資材の供給量に対して被害棟数が多いことから、材料待ち・作業待ちとなったことが原因です。あれから10年以上経過し、作業員の不足はさらに深刻化していて、この問題は、時間の経過とともにさらに深刻化が増すことになります。「日本は地震の多い国なので、住宅や集合住宅はさぞ高い耐震性を有するように作られているに違いない」と考える人が多いかもしれませんが。建築基準法の耐震基準では、震度5(震度5強のこと)の地震に対しては被害は発生しないけれど、それを超える震度については、「建築物に被害は出るけれど倒壊はしない」ように作られています。つまり、建築基準法で定められた最低レベルの耐震性能の建築物は、震度6の地震では、何らかの被害が発生するということです。この被害の程度が、構造上主要な部分に及んでいる場合、修繕前に地震に遭遇すると、倒壊する可能性があります。

昨年は、ロシア・ウクライナ情勢やイスラエル・パレスチナ情勢により世界経済の不確実性が増加等、国民生活を巡る社会情勢の変化に伴い、住宅・不動産市場においても様々な影響が見られました。新設住宅着工については、昨年9月末時点の直近1年間では、合計が約83万戸、対前年同時期比で3.4%の減少となっています。全国の地価動向については、令和5年都道府県地価調査によると、新型コロナの影響で弱含んでいましたが、景気が緩やかに回復する中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏を中心に上昇が拡大するとともに、地方圏においても住宅地とともに平均で上昇に転じるなど、回復傾向が全国的に進んでおります。今年は、1月1日に能登半島で震度7の地震があり、関西では南海トラフそして関東では、直下型の大震災がいつ起こってもおかしくありません。自然災害によって経済情勢は、急に変化が起きる可能性があります。不動産市況もそれによって大きく変化することを十分に考えておかなければならないです。特に今年は、春ぐらいにマイナス金利が解除になる可能性が大いにありますので、不動産価格が下落する要素がかなりあると思われます。

ある辞書には公証人について、「当事者その他の関係人の嘱託に応じ、民事に関する公正証書を作成し、私署証書・定款に認定を与える権限を有する公務員」と定義されていました。公証人は、判事・検事・弁護士などの法曹有資格者、司法書士、法務局職員など法律実務経験者の中から試験を経て法務大臣に任命され、各地の法務局に所属する公務員です。ただし、収入は国(税金)から得るのではなく、嘱託人(依頼者)が支払う手数料のみです。経済主体としては個人事業主であり、公証役場の運営経費、その役場で働いている職員(書記と呼んでいます。)の給与もすべて手数料で賄っています。公証人の人数は約500名、公証役場は、東京、大阪、名古屋などの大都市のほかにも各都道府県にあり、その数は約300です。公正証書は、当事者から依頼を受けて、その趣旨を明確にするために公証人が作成する公文書であり、原則20年間は公証役場で保存されます。

手数料は、公証人手数料令という政令によって定められており、交渉の余地はありません。例えば、契約その他の法律行為に関わる公正証書の手数料は、当該法律行為によって得られる利益の額によって定められており、

100万円以下の場合は5000円、

100万円を超え200万円以下の場合は7000円、

200万円を超え500万円以下の場合は1万1000円、

500万円を超え1000万円以下の場合は1万7000円、

1000万円を超え3000万円以下の場合は2万3000円、

3000万円を超え5000万円以下の場合は2万9000円、

5000万円を超え1億円以下の場合は4万3000円、

1億円を超えるものについては、4万3000円を基準として、超過額5000万円ごとに3億円まで1万3000円が加算されます。これを超えて10億円までは1万1000円、10億円を超えるものについては8000円が加算されます。なお、売買契約、賃貸借契約などの双務契約については、売買代金、賃料にかかる債務の金額の2倍の額によって上記のとおり手数料が決まります。ただし、賃料など定期的に支払われる債務金については、10年を上限とし、債務が発生する期間中の総額を2倍にした額によって、手数料が決まります。

手数料は、公証人手数料令という政令によって定められており、交渉の余地はありません。例えば、契約その他の法律行為に関わる公正証書の手数料は、当該法律行為によって得られる利益の額によって定められており、

100万円以下の場合は5000円、

100万円を超え200万円以下の場合は7000円、

200万円を超え500万円以下の場合は1万1000円、

500万円を超え1000万円以下の場合は1万7000円、

1000万円を超え3000万円以下の場合は2万3000円、

3000万円を超え5000万円以下の場合は2万9000円、

5000万円を超え1億円以下の場合は4万3000円、

1億円を超えるものについては、4万3000円を基準として、超過額5000万円ごとに3億円まで1万3000円が加算されます。これを超えて10億円までは1万1000円、10億円を超えるものについては8000円が加算されます。なお、売買契約、賃貸借契約などの双務契約については、売買代金、賃料にかかる債務の金額の2倍の額によって上記のとおり手数料が決まります。ただし、賃料など定期的に支払われる債務金については、10年を上限とし、債務が発生する期間中の総額を2倍にした額によって、手数料が決まります。

「土地白書」でも取り上げている「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」について見てみると、「そう思う」が17.9%、「そうは思わない」が28.1%、「どちらともいえない」が35.7%となっています。調査手法は異なりますが、平成12年度調査で「そうは思わない」が「そう思う」を初めて上回り、平成21年度調査以降は「そうは思わない」が上回る状況が続いています。「そう思う」と答えた人が土地を有利な資産と考える理由としては、「土地はいくら使っても減りもしなければ、古くもならない、なくならない(物理的に減失しない)」「土地は生活や生産に有用だ(役に立つ)」「価格の変動リスクの大きい株式等と比べて、地価が大きく下落するリスクは小さい」が上位を占めています。一方、「そうは思わない」と答えた人にその理由を聞いた質問では、「土地は預貯金や株式などに比べて、維持管理(ランニング)にかかるコスト負担が大きいから」が最も多く、以下、「土地は預貯金や株式などと比べて流動性が低く、運用方法が限定的であるから」「地価上昇による短期的な値上がり益が期待できないから」と続きます。過去2年度分の調査結果は同傾向ですが、令和元年度調査では「値上がり益が期待できないから」が最も多くなっています。「土地白書」でも取り上げている「土地は預貯金や株式などに比べて有利な資産か」について見てみると、「そう思う」が17.9%、「そうは思わない」が28.1%、「どちらともいえない」が35.7%となっています。調査手法は異なりますが、平成12年度調査で「そうは思わない」が「そう思う」を初めて上回り、平成21年度調査以降は「そうは思わない」が上回る状況が続いています。「そう思う」と答えた人が土地を有利な資産と考える理由としては、「土地はいくら使っても減りもしなければ、古くもならない、なくならない(物理的に減失しない)」「土地は生活や生産に有用だ(役に立つ)」「価格の変動リスクの大きい株式等と比べて、地価が大きく下落するリスクは小さい」が上位を占めています。一方、「そうは思わない」と答えた人にその理由を聞いた質問では、「土地は預貯金や株式などに比べて、維持管理(ランニング)にかかるコスト負担が大きいから」が最も多く、以下、「土地は預貯金や株式などと比べて流動性が低く、運用方法が限定的であるから」「地価上昇による短期的な値上がり益が期待できないから」と続きます。

マンション市場に関わるキーワードとしては、「多様性」、「利便性」、「耐久性」等が考えられます。これまでマンションと言えば、都市部のファミリータイプが主体でしたが、これからは、①ワンルームタイプ、②コンパクトタイプ、③タワーマンション、④ワークスペース完備型、⑤地方圏に立地する郊外型、などさまざまなタイプが求められると思われます。また、利便性という観点では、必ずしも駅近という視点ではなく、駅から遠くても子育てや買い物に便利で、管理体制や長期修繕計画がしっかりしているといった点もポイントになってくると思われます。タワーマンションから眺める富士山や夜空の花火は魅力的ですが、地方圏での空気のおいしさや自然に包まれた環境も捨てがたい魅力であり、マンションに求めるものも多種多様となっています。もうひとつのマンション市場の注目点は中古市場の成長です。首都圏では新築分譲マンションの供給戸数が低迷しているのに対して、中古マンションの成約件数は順調に伸びています。首都圏中古マンション成約件数は、2021年に過去最高を記録しました。2022年は減少しましたが、新築マンション供給戸数を上回る成約件数となっており、マンション市場は新築物件と中古物件の共存状態となっています。また、2022年に成約した中古マンションでは3割超が築31年以上となっています。中古マンション市場が成長しているのは、新築物件の価格上昇に加えて、既存物件の耐震性・耐久性の向上、リフォーム市場の発展等が寄与しているものと考えられます。

まちを歩いているとき、目につく新しい戸建住宅は、つるんとした印象の箱型が多くなりました。屋根の形状は、三角の切妻屋根だったり平らな陸屋根だったりするのですが、屋根を含めて外壁よりも外側に出っぱっているところがほとんどない家が多くなりました。まず、屋根から建物の外側に張り出す軒がほとんどありません。屋根は外壁とほぼ同じかほんの少しだけ張り出したところで止まっています。さらに、昔の家なら窓や玄関の上に必ず付いていた庇も消えています。庇がないと、雨がダイレクトに窓や窓枠にぶつかるので、雨漏りが起こりやすいと聞いたことがあるが、実際はどうなのだろう。さらに雨戸もない。こうした外観の家が増えてきたのは、ここ10年間くらいだろうか?昭和の匂いをたたえた既存の住宅が次々に壊され、新しい家々が肩を接するような距離で建つようになりました。昔の日本家屋は、軒や庇を設けて、室内への日光を遮ったり、雨風をふせいでいたものであります。深い軒が生み出す日影空間では、そこに座ってくつろいだり、作業をすることができました。一方、西洋の家はどちらかというと軒は短く、窓の両側に左右に開く形で鎧戸があり、雨風は防ぎつつ、陽光を室内に導くような造りになっています。洋風のシンプルな外観デザインが好まれるようになったことに合わせて、軒や庇がない方が敷地いっぱいまで建物を建てることができるというメリットがあります。さらに、建築コストを抑えることもできます。そうしたニーズやメリットが外観デザインに反映されています。私もどちらかといえば洋風のシンプルなデザインが好みですが、夏は涼しい方が良い。その点、軒や庇のない家々では、南向きの場合は特に、夏の厳しい太陽光が容赦なく室内に入ってきます。軒や庇のない家々は、窓に遮熱を防ぐタイプのLow-E複層ガラスを採用したり、家全体の断熱性能を高くしています。特に最近は、温暖化等により大型で強い台風が上陸するようになり軒や庇がないほうが良いのかもしれませんが…

近年は「50年に一度」あるいは「100年に一度」という規模の災害が毎年のように様々な場所で発生しています。

わが国においては、従来は「防災」という言葉は主として「地震対策」とイコールであると解されていたように思われますが、地球温暖化の影響により風水害による被害も大きくなるなかで、地震以外の災害への対応も必要であると考えられるようになってきています。もちろん、地震の活動も活発になってきているので、私たちも一定の確率で災害に遭遇する可能性は高まっていると考えるべきでしょう。ところで、大きな災害が発生すると、私たちの日常生活に影響が出ることに加えて、「住まい」も被害を受ける可能性があります。このようなことを考えると、私たちは、万が一の場合に対応できる備えをしておくとともに、災害が発生したときに、その被害を軽減できるような対応も考えておくべきです。最近は住宅としてマンションを選択する人がより増えています。その主たる理由はマンション生活の利便性が好まれていることだと思いますが、マンションの防犯・防災機能なども副次的に評価されているものと思われます。現実に、多くのマンションは、「鉄筋コンクリート造」あるいは「鉄骨鉄筋コンクリート造」という極めて堅牢な構造の建物となっているため、基本的には災害には強い建物であるとみなされています。特に風水害に対しては、浸水等で設備関係に被害が及ぶことはあっても建物の構造が深刻な被害を受ける可能性は高くないと考えてよいでしょう。しかしながら、建物本体に大きな問題が及ばなくても設備機器の被害があるときは、その復旧までは不便な生活を強いられることになりますし、そもそも復旧には時間も費用もかかります。また、大地震のような災害が発生すると建物本体にも被害が及ぶことは十分に考えられます。さらに、マンションが災害で被害を受けることになると、その復旧を進めるためには区分所有者の合意形成が必要となりますし、その手続きの中には通常の手続きと異なるものもあります。特に大都市部で大きな災害が発生して多くのマンションが被災するようなことになると、復旧等を進めるためには合意形成が必要となるのですが、これに対応できる人材はあまり多くありません。一般に「防災」を考えるときは、災害発生時点の安全の確保や周辺との助け合いの仕組みと、水や食料の備蓄等についての話が中心となります。しかしながら、建物が被害を受けると、その復旧についても準備が必要なことが少なくありません。ことに、マンションにおいては前述のように復旧には区分所有者の合意形成も必要となるので、これらの点を踏まえた準備が必要と思われます。

わが国においては、従来は「防災」という言葉は主として「地震対策」とイコールであると解されていたように思われますが、地球温暖化の影響により風水害による被害も大きくなるなかで、地震以外の災害への対応も必要であると考えられるようになってきています。もちろん、地震の活動も活発になってきているので、私たちも一定の確率で災害に遭遇する可能性は高まっていると考えるべきでしょう。ところで、大きな災害が発生すると、私たちの日常生活に影響が出ることに加えて、「住まい」も被害を受ける可能性があります。このようなことを考えると、私たちは、万が一の場合に対応できる備えをしておくとともに、災害が発生したときに、その被害を軽減できるような対応も考えておくべきです。最近は住宅としてマンションを選択する人がより増えています。その主たる理由はマンション生活の利便性が好まれていることだと思いますが、マンションの防犯・防災機能なども副次的に評価されているものと思われます。現実に、多くのマンションは、「鉄筋コンクリート造」あるいは「鉄骨鉄筋コンクリート造」という極めて堅牢な構造の建物となっているため、基本的には災害には強い建物であるとみなされています。特に風水害に対しては、浸水等で設備関係に被害が及ぶことはあっても建物の構造が深刻な被害を受ける可能性は高くないと考えてよいでしょう。しかしながら、建物本体に大きな問題が及ばなくても設備機器の被害があるときは、その復旧までは不便な生活を強いられることになりますし、そもそも復旧には時間も費用もかかります。また、大地震のような災害が発生すると建物本体にも被害が及ぶことは十分に考えられます。さらに、マンションが災害で被害を受けることになると、その復旧を進めるためには区分所有者の合意形成が必要となりますし、その手続きの中には通常の手続きと異なるものもあります。特に大都市部で大きな災害が発生して多くのマンションが被災するようなことになると、復旧等を進めるためには合意形成が必要となるのですが、これに対応できる人材はあまり多くありません。一般に「防災」を考えるときは、災害発生時点の安全の確保や周辺との助け合いの仕組みと、水や食料の備蓄等についての話が中心となります。しかしながら、建物が被害を受けると、その復旧についても準備が必要なことが少なくありません。ことに、マンションにおいては前述のように復旧には区分所有者の合意形成も必要となるので、これらの点を踏まえた準備が必要と思われます。

昨年春くらいから、物価上昇、インフレーションの波が押し寄せています。最近では、「1月の消費者物価指数は41年ぶりの高い伸び率を記録」、「家庭用電気代を大幅値上げ」、「鉄道・バス運賃も今春から値上げ」、「ブライダル業界や自動車学校も値上げ」、「人手不足深刻化で物流料金値上げ」など値上げに関するニュースを耳にしない日はありません。バブル崩壊後の我が国は、長らくデフレ経済が続いていた結果、長期にわたって景気停滞、賃金減少、株価低迷に苦しんできました。さて、これから我が国の物価はどのような動きを示すのでしょうか。もちろん、物価上昇は良いことばかりではありません。物価が上昇しても賃金が上がらなければ、生活水準は低下し、経済成長力を高めることはできません。物価上昇をどのようにして経済成長に結びつけていくのか、そして経済力の回復によってさまざまな社会問題解決に向けて取り組んでいくかが大切になります。もしかしたら、物価上昇によってパラダイムシフトが起きて、構造的問題の解決に向けた道標ができるかもしれません。我が国は課題先進国といわれています。物価上昇を契機に失われた30年間から脱却することができれば、社会の健全な発展が見えてくるかもしれません。我が国にとっての課題とは、「人口減少・少子高齢化社会」、「デフレ経済の長期化による経済の停滞」、「DX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みの遅れ」など枚挙にいとまがありません。こうした状況に対して、物価上昇が問題解決のトリガーになるかもしれないのです。

2023年の5月26日から「(通称)盛土規制法」が施行されることをご存じでしょうか? 2021年7月に静岡県熱海市で発生した土石流が、違法に作られた盛土が原因であったことから、急速に法制化が進められたものです。「通称」としたのは、この法律が新法ではなく、宅地造成等規制法の改正に当たるためです。改正後は、使用目的によらず危険な盛土があることが分かれば、都道府県知事が危険な場所として指定できるとか、安全な盛土を作るための技術基準を作るなど、法律の調整がまさに進められている真っ最中です。こういう法律ができると、これまでうやむやにされていたリスクが突然顕在化します。特に、新法施行前後で盛土を作るための技術基準が変わるようなので、盛土地の安全性について優劣が生まれることになります。建物の耐震基準では既にこのようなことが起こっていますね。1981年と2000年に耐震基準が大きく変わりました。2000年よりも前か後で、建物の耐震性能には差が生まれているのです。また、危険な盛土であることの指定を受けると、土地の価格に大きな影響を及ぼすことになるでしょう。これまでは、この指定がなかなか進まなかったのですが、今回、法律の改正によって、法の適用が厳格化されるようになるかもしれませんので、今までは危険地指定がされなかった場所も、どんどん指定されていくかもしれません。

我が国において、コロナ禍後の経済・社会にとっての最大の課題は「人手不足問題」への取り組みではないでしょうか。我が国における人手不足問題は、もはや構造的問題であると言っても過言ではありません。これまでは、女性、高齢者、外国人の労働参加によって、何かと人手不足に対処してきましたが、それも限界に近づきつつあります。女性や高齢者の労働参加率は、近年、順調に上昇傾向をたどってきましたが、もう一段引き上げるのは難しくなりつつあります。というのは、我が国で仕事を探す場合、正社員として長時間働くか、パート・アルバイトとして低賃金で働くかといった二択の状況となっており、依然として時短勤務やテレワークといった多様な働き方が浸透していないからです。女性や高齢者にとっては、「隙間時間」で働ける環境が進めば、今まで以上に労働参加率が向上する可能性が高いと思われます。一方、外国人については、韓国や中国における少子高齢化社会の進展、円安進展による我が国の経済水準の低下によって、アジア各国の労働者がこれまでのように我が国の労働市場に参加してくれるかどうかわからなくなってきています。外国人労働者の受け入れは、単に日本人による労働力不足を補完するといった役割だけではなく、さまざまな国・地域・人種・文化の出身者を受け入れることで多文化共生社会が浸透するといったメリットにつながります。グローバル化が叫ばれている今日、いつまでも「井の中の蛙」では、国際社会から取り残されてしまいます。外国人労働者を前向きに受け入れるとともに、外国人から選ばれる国になることが大切だと思います。

サービス付き高齢者向け住宅とは、2011年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)の改正により創設されまし。高齢者が安心して暮らすことのできる賃貸住宅のことです。居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件に加え、安否確認や生活相談サービスの提供などの要件をクリアし、都道府県知事等によって登録され、その情報は公開されています。高齢者が賃貸住宅を探す際、健康に問題がなかったとしても、孤独死等を懸念したオーナーから入居を断られるケースが少なくなかった。そのような背景から、自立した高齢者の住み替え需要の受け皿として、万が一要介護状態になったとしても安心して住み続けられる新たなカテゴリーの賃貸住宅としてサ高住は誕生しました。実際に運用がスタートすると、要介護認定を受けたことで自宅からの住み替えを考え始める高齢者も多く、それに伴って自ら介護サービスを提供する連携事業者も多いです。厚生労働省による全国のサ高住入居者の要介護度についての調査でも、自立から重度の要介護の入居者まで幅広い層が入居しています。「10年が経過してサ高住の役割がより社会やユーザーニーズに合わせて変化。幅広い入居者を受け入れるようになりました。

経済動向や不動産市場を見るうえで、人口動態、世帯数の動向は最も重要な指標となります。人口や世帯数が増えて、経済が成長している国や地方の経済・不動産市場は好調であり、人口や世帯数が減って、経済成長率が低迷している国や地域の経済・不動産市場は停滞するのが常識となっています。我が国の人口は、2008年の1億2,806万人をピークに減少傾向に入り、2030年には1億2,000万人、2050年には1億人程度にまで減少するといった見方があります。今後、出生率の改善、平均寿命の変化、外国人居住者の増減により予測値が変わってくる可能性がありますが、我が国の人口減少が続くことは間違いないといえそうです。さて、我が国の人口は2008年でピークをつけましたが、国立社会保障・人口問題研究所等によれば、世帯数のピークは2025年の5,412万世帯と予測されています。これは、一人暮らしである単独世帯数の増加によって人口のピークと世帯数のピークにタイムラグが生じるからです。家族形態別世帯数の動きをみると、1960年代くらいまでは大家族が主体となっていました。すなわち、祖父母、両親、子供といった三世代家族が一般的であり、その後、高度経済成長によって三大都市圏に人口が集中するようになると、夫婦と子供で構成される核家族世帯が主流になっていきました。しかし、夫婦と子供による核家族世帯は2015年にはピークをつけてその後は漸減傾向をたどることになります。 我が国の世帯数のピークは2025年と予測されていますが、夫婦のみの世帯のピークは同じ2025年、単独世帯数及びひとり親と子の世帯のピークは2030年と予測されています(図表1参照)。これまで、家族の形態と言えば夫婦や子供で世帯を構成するというのが一般的であったのが、これからは様々な形態で世帯が構成されるといった形になっていくと思われます。ちなみに、その他世帯の場合、これまで三世代家族が主体でしたが、これからは血縁関係のない人々が家族として世帯を構成するといった形も増えていくのではないでしょうか。これは、単身者やシングルマザー、シニアなど多世代の人々が一緒に生活するという暮らし方であり、既にスウェーデンやデンマークといった北米で取り入れられています。お互いに助け合って、世代ごとの悩みを共有できることから新たな生活スタイルとして我が国でも注目されつつあるようです。

1 公開鍵暗号方式で電子文書を暗号化するために用いられるパスワードを「秘密鍵」といい、署名者の秘密鍵を使って暗号化されたものが「署名文」となります。

2 電子署名で「秘密鍵」と「公開鍵」は以下のように使用されます。

1)送信者は自分の名前を秘密鍵で暗号化し、送信者へ送付する。

2)受信者は公開されている送信者の公開鍵を使って暗号化する(要するに読み取れるようにする)。

3)複合化により、送信者の名前・送信文(契約書等の文書内容)が表示される。

4)「秘密鍵」と「公開鍵」をセットすることで、例えば、売主本人が送信した、改ざんされていない契約書であることが確認できる。

3 本人の署名(記名)押印に代わる、電子署名法上の「電子署名」と認められるためには、同法2条1項の要件である①本人性(利用者本人が署名をしていること)と②完全性(署名をした後、電子文書が改ざんされていないこと)の要件を満たす必要があります。

4 電子署名サービスでは、この①本人性、②完全性を保証するために、技術的に非常に複雑な仕組みが用いられていますが、実際の電子契約サービスにおいては、利用者はガイダンスに従って、本人確認、契約書のPDFをアップロード、アップロードされた契約書の確認・承諾を行えば、複雑な仕組みを意識しなくても自動的に電子署名が行われるようになっています。

5 また、署名者本人によって作成された電子署名であり、署名時から改変されていないことを証明する署名文(作成者・作成日時等が文字で確認できる)も電子契約サービスの画面上で確認することができます。

6 電子契約サービスによっては、自分で作成した画面上の印鑑を押印する(画面上に表示する)ことができるものもあります。これは法律的な意味での「押印」ではありませんが、「印鑑が押されていないと不安だ」という利用者のために、安心して電子契約サービスを利用できるように実装された機能です。

2 電子署名で「秘密鍵」と「公開鍵」は以下のように使用されます。

1)送信者は自分の名前を秘密鍵で暗号化し、送信者へ送付する。

2)受信者は公開されている送信者の公開鍵を使って暗号化する(要するに読み取れるようにする)。

3)複合化により、送信者の名前・送信文(契約書等の文書内容)が表示される。

4)「秘密鍵」と「公開鍵」をセットすることで、例えば、売主本人が送信した、改ざんされていない契約書であることが確認できる。

3 本人の署名(記名)押印に代わる、電子署名法上の「電子署名」と認められるためには、同法2条1項の要件である①本人性(利用者本人が署名をしていること)と②完全性(署名をした後、電子文書が改ざんされていないこと)の要件を満たす必要があります。

4 電子署名サービスでは、この①本人性、②完全性を保証するために、技術的に非常に複雑な仕組みが用いられていますが、実際の電子契約サービスにおいては、利用者はガイダンスに従って、本人確認、契約書のPDFをアップロード、アップロードされた契約書の確認・承諾を行えば、複雑な仕組みを意識しなくても自動的に電子署名が行われるようになっています。

5 また、署名者本人によって作成された電子署名であり、署名時から改変されていないことを証明する署名文(作成者・作成日時等が文字で確認できる)も電子契約サービスの画面上で確認することができます。

6 電子契約サービスによっては、自分で作成した画面上の印鑑を押印する(画面上に表示する)ことができるものもあります。これは法律的な意味での「押印」ではありませんが、「印鑑が押されていないと不安だ」という利用者のために、安心して電子契約サービスを利用できるように実装された機能です。