寺内町の散策を続けます。

この寺内町の建物は重要文化財に値する様な建物がいっぱいありますが、国の重要文化財に指定されているのは、

1軒だけで、「旧杉山家住宅」だけでここが公開されています。

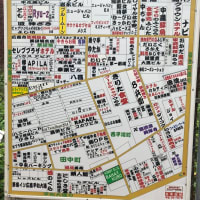

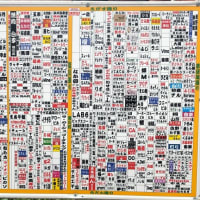

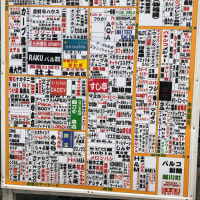

「じないまち散策絵図」によると、「旧杉山家住宅」は

4層の大屋根が特徴。寺内町の創設期からの旧家で、代々造り酒屋を営み、

南河内酒造業の肝煎り役(きもいりやく)を勤めました。

主屋は土間が17世紀中頃と最も古く、享保19年(1734)ごろ現在の形に整いました。

明治の終わり堺の与謝野晶子らと活躍した明星派歌人石上露子(本名杉山タカ)は明治15年(1882)当家で生まれました。

敷地内の倉庫には、露子ゆかりの遺品を展示しています。

珍しい。手摺棒は轆轤で加工された廻り階段。何時の時代に改造されたのだろう?

2階から裏庭を見下ろす。

写真の中央に竹で作られた井戸の蓋が見れる。この屋敷には、井戸が3箇所有るそうだ。

よっぽどの大金持ちだったのだろう。庶民は共同井戸が普通なのに。

後の2箇所の井戸は、左上の建物の所。それと右下。いずれも大型の石組の井桁の井戸。

奥座敷は享保十九(1734)年に造られて、違い棚と床の間、付け書院を同じ面並べる珍しい造り。

この様なデザインの欄間は始めて見る。

狩野派の画家・大岡春卜(しゅんぼく)の図案を薩摩杉に掘り込んだもの。

天文二(1734)年に設(しつら)えられたものとの事。

大木の向こうの倉に石上露子(いそのかみ・つゆこ)ゆかりの遺品が展示されている。

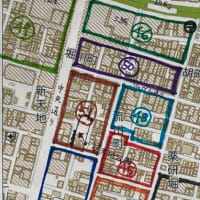

道路に「あてまげのみち」と書かれた石柱が立っている。

「あてまげのみち」とは富田林・寺内町は、戦国時代の自治・自衛都市の町割を現在もそのまま残しており、

当時の城下町にも見られたように、直交する2つの道路 (南北が筋、東西が町)をわずかにずらすことで、

遠方がまっすぐに見通せない構造になっています。と解説されていた。

しかし、写真の様に真っ直ぐ遠くまで見えた。平和な時代になってから、

道路が真っ直ぐになって来たのかも知れないが・・・。

屋根の上の鍾馗(しょうき)。広島市内ではまだ見た事が無い。

虫籠窓(むしこまど):屋根裏部屋の明り取りと風通しの為に設けられたもの。

左の形は江戸時代、右は明治時代との事。形で時代が判るらしい。

この様な町並みが今の時代まで残されているのは嬉しい事ですが、

ここに住まわれている人の古いものを残す努力や

新しい住まいにしなかった我慢を忘れてはいけないと思います。

安易に生活をすることに慣れてしまった現代人には難しい事ですが、

寺内町に住む人の、今後の寺内町のあり方のイメージは、

「住む町を基本として週末や季節ごとに人びとが訪れるまち」が一番多かったとの事なので、

我々外部の物は、生活する町の人を邪魔しない様に富田林寺内町を訪問すようにしなければならない。

いいところです。

この寺内町の建物は重要文化財に値する様な建物がいっぱいありますが、国の重要文化財に指定されているのは、

1軒だけで、「旧杉山家住宅」だけでここが公開されています。

「じないまち散策絵図」によると、「旧杉山家住宅」は

4層の大屋根が特徴。寺内町の創設期からの旧家で、代々造り酒屋を営み、

南河内酒造業の肝煎り役(きもいりやく)を勤めました。

主屋は土間が17世紀中頃と最も古く、享保19年(1734)ごろ現在の形に整いました。

明治の終わり堺の与謝野晶子らと活躍した明星派歌人石上露子(本名杉山タカ)は明治15年(1882)当家で生まれました。

敷地内の倉庫には、露子ゆかりの遺品を展示しています。

珍しい。手摺棒は轆轤で加工された廻り階段。何時の時代に改造されたのだろう?

2階から裏庭を見下ろす。

写真の中央に竹で作られた井戸の蓋が見れる。この屋敷には、井戸が3箇所有るそうだ。

よっぽどの大金持ちだったのだろう。庶民は共同井戸が普通なのに。

後の2箇所の井戸は、左上の建物の所。それと右下。いずれも大型の石組の井桁の井戸。

奥座敷は享保十九(1734)年に造られて、違い棚と床の間、付け書院を同じ面並べる珍しい造り。

この様なデザインの欄間は始めて見る。

狩野派の画家・大岡春卜(しゅんぼく)の図案を薩摩杉に掘り込んだもの。

天文二(1734)年に設(しつら)えられたものとの事。

大木の向こうの倉に石上露子(いそのかみ・つゆこ)ゆかりの遺品が展示されている。

道路に「あてまげのみち」と書かれた石柱が立っている。

「あてまげのみち」とは富田林・寺内町は、戦国時代の自治・自衛都市の町割を現在もそのまま残しており、

当時の城下町にも見られたように、直交する2つの道路 (南北が筋、東西が町)をわずかにずらすことで、

遠方がまっすぐに見通せない構造になっています。と解説されていた。

しかし、写真の様に真っ直ぐ遠くまで見えた。平和な時代になってから、

道路が真っ直ぐになって来たのかも知れないが・・・。

屋根の上の鍾馗(しょうき)。広島市内ではまだ見た事が無い。

虫籠窓(むしこまど):屋根裏部屋の明り取りと風通しの為に設けられたもの。

左の形は江戸時代、右は明治時代との事。形で時代が判るらしい。

この様な町並みが今の時代まで残されているのは嬉しい事ですが、

ここに住まわれている人の古いものを残す努力や

新しい住まいにしなかった我慢を忘れてはいけないと思います。

安易に生活をすることに慣れてしまった現代人には難しい事ですが、

寺内町に住む人の、今後の寺内町のあり方のイメージは、

「住む町を基本として週末や季節ごとに人びとが訪れるまち」が一番多かったとの事なので、

我々外部の物は、生活する町の人を邪魔しない様に富田林寺内町を訪問すようにしなければならない。

いいところです。