また日曜日になりました。

こんどこそ天気は大丈夫ということで。

なんたって先週は大変な嵐の中を歩く羽目になっちゃったから。

今日は小春日和。

歩くと暑いくらいになるんでしょうか・・・?

さて、どこへ行こうかなと。

考えたあげく、たまには高尾方面に行ってみようかということになりました。

今日はツレが2人も。

計3人で移動です。

京浜東北線で東神奈川まで出て横浜線に乗り換えます。

「横浜線」という響き、懐かしいなぁ。

母の実家へ行くのに八王子駅廻りで行くと横浜線を利用することに。

もう子供の頃の話だけど、この線も単線だったような。

「原町田駅」がいつのまにか「町田駅」になってたり「古淵駅」「八王子みなみ野駅」なんってのもできちゃって。

東神奈川駅から1時間で八王子駅へ。

昔はもっと時間がかかったような気がしたけど、どうだったかなぁ?

で、八王子駅から中央線で「高尾駅」へ。

高尾山および真言宗の名刹「高尾山薬王院有喜寺」から「高尾」と名付けられたのが由来だそうで、国鉄開業時の駅名「浅川」は開業当時の所在地である東京府南多摩郡浅川村に由来するそうです。

同村は1927年に町制施行後、1959年に八王子市に編入されたとか。

駅名も1961年に現在の高尾駅に改称されたそうです。

駅では登山客がどっさりでした。

トイレも混んでたし、なによりバスターミナルでは長蛇の列。

私たちはバスで4~5分程度のバス停で降りることになっていたので、ここはまたタクシーを利用することにしました。

だって、バスだといつ乗れるかわからないほど混んでいたんですよー。

降りたところは「霊園前」というバス停。

ここから歩き始めます。

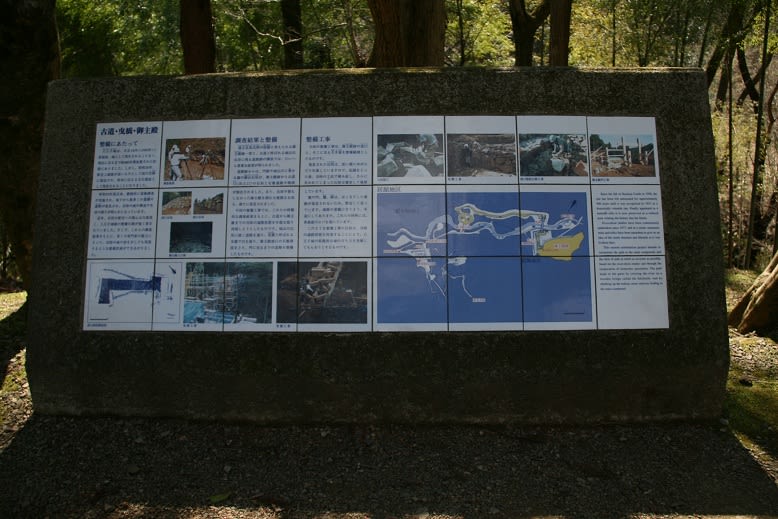

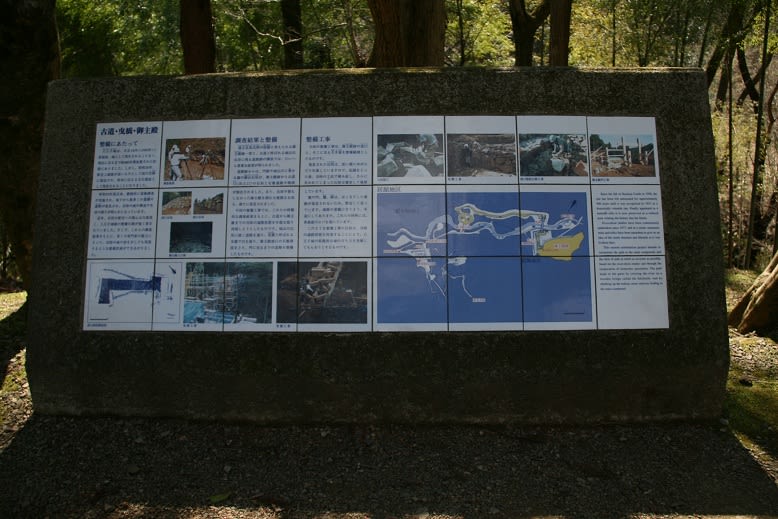

すぐ近くにこれから向かう周辺地図がでていたのでパチリ。

八王子城址へと進路を取ります。

まずはすぐ先の八王子城跡入口交差点を左に入って行きましょう。

車道だけど交通量はあまりないのでゆったりと歩けます。

沿道にはお寺や石屋さんがいくつもありました。

そーかぁ、八王子霊園があるしね。

「八王子城跡案内図」っていうのがいくつかあって、これからの工程、ワクワクしてきました。

案内板も。

まずは「北条氏照墓」へ。

道標があるので、安心です。

ここを右に行けばいいみたい。

石畳の道を数分歩くと未舗装路になりました。

そこから階段を上がっていくと「北条氏照墓」になるようです。

ここらへんはやたらに入れないみたい。

直進は進入禁止だそうなので、素直に階段を上がって行きましょう。

北条 氏照(ほうじょう うじてる)は、戦国時代の武将。

北条氏康の3男で北条氏政の弟です。

生年を天文10年(1541年)、天文11年(1542年)とする異説もあるみたい。

宗家の虎に呼応し、「如意成就」と刻まれた龍の印章を使用したそうです。

さて、またもとの道に戻りましょう。

今度は城址管理棟を目指します。

民家はあるものの、行き交う車はあまりなくて、それにいい天気なもので、のんびりと歩いていきました。

やがて管理棟に。

ここではボランティアの方たちが城址について色々と解説をしてくれます。

お望みなら案内までしてくれるということでした。

管理棟のちょっと上の広場には城址周辺のジオラマがありました。

かなりな規模のジオラマ。

これで今日のルートを確認できます。

八王子城は標高445m(比高約240m)の深沢山(現在の城山)に築城されており、典型的な中世山城です。

縄張りは、北浅川・南浅川に囲まれた東西約3km・南北約2~3kmの広大な範囲に及び、山の尾根や谷など複雑な地形を利用し、いくつかの地区に分けられていたそうです。

地区は、山頂に置かれた本丸、松木・小宮曲輪など何段もの曲輪を配置した要害地区、城山川沿いの山腹に御主殿と呼ぶ館を構えてその東側にアシダ曲輪で防衛している居館地区、城山川に沿った麓に城下町を形成した根小屋地区、などで構成されていました。

周辺にはいくつもの砦を配し、それらを結ぶ連絡道の要所には、深い堀切や竪堀、兵舎を建てるための曲輪などが造成されていました。

特に、居館地区の南側尾根にある太鼓曲輪は、5つの深い堀切で区切られ、南側を石垣で固めるなど、容易に尾根を越えられない構造となっていたみたいです。

城全体が余りに広大であったため、落城時には未完成であったと言う説もあるそうです。

城下町には、武家屋敷のある中宿、刀剣鍛冶職人の居住区である鍛冶屋村に加え、滝山城下から移転した商業地区の八日市・横山・八幡三宿があったそうです。

なお、八王子市文化財課が管理する現在の「八王子城跡」としての範囲には、太鼓曲輪尾根の南斜面を含む南部のエリアなどが含まれておらず、各所に霊園や私有地も入り組んでいるため、史跡としては実際よりかなり狭い範囲に限定されているみたいです。

さて、富士見台を目指しましょう。

管理棟から城主氏照の館のあった「御主殿跡」などの「居館地区」方面へ。

階段を下がっていくとダート路に降り立ちます。

「御主殿跡」へと続きます。

この道は城山林道というそうです。

そばには城山川が流れています。

夏には沢遊びも面白いかもしれません。

城山林道を右手に登っていきます。

すぐ橋があるので、渡りましょう。

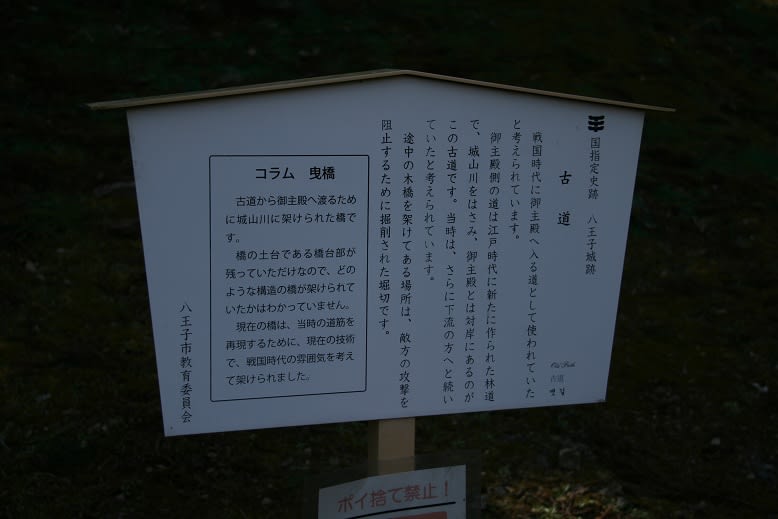

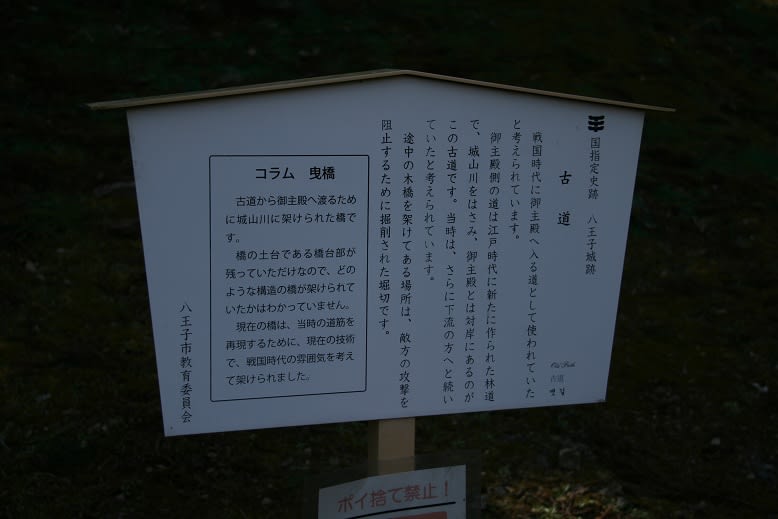

古道というそうです。

「大手の門跡」がありました。

当時御主殿へ入る道として使われていたそうです。

門の礎石や敷石が1988年の確認調査で発掘されたましたが、保存のために埋め戻されています。

御主殿跡に向いましょう。

段差のある階段をエッチラ登って行きます。

見えてきました、門。

「冠木門(かぶきもん)」と云って、当時の門をイメージして造られたものだそうです。

広場になっているのが御主殿跡。

不埒にもここにマンションを立てたなら立派な建物になるとかなんとか議論しちゃいまして。

名前はそう、「キャッスル八王子城址」とかね。

落城後は徳川氏の直轄領、明治以降は国有林であったため、落城当時のままの状態で保存されていました。

発掘調査の結果、礎石を沢山つかった建物の跡や水路の跡、多数の遺物が出土したそうです。

なお礎石は土砂で被われ表面は芝生となっているが、今でも当時のまま残っているとか。

この先は前方左手に城山林道へ降りる道があります。

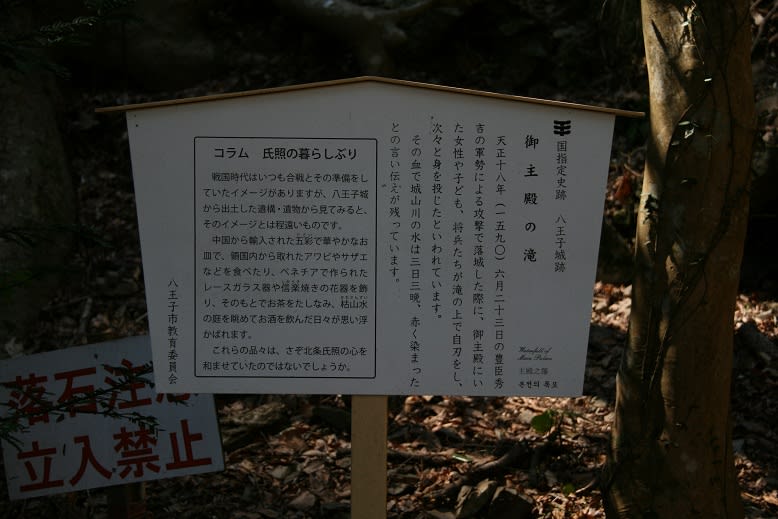

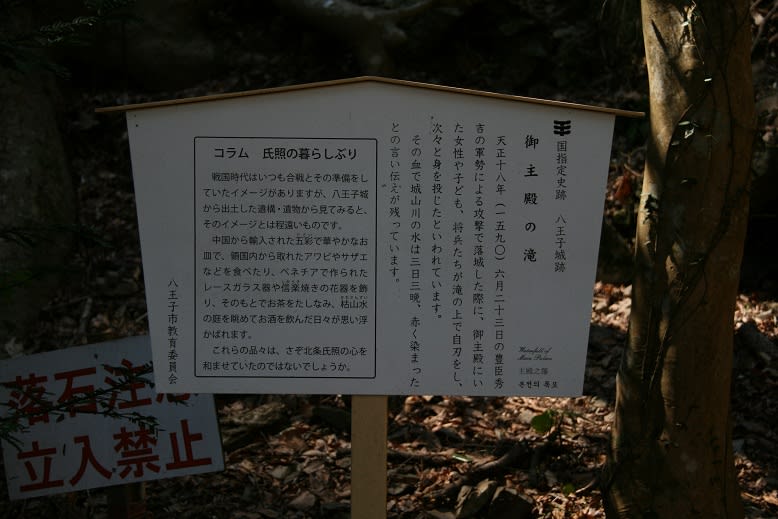

降りたところには「御主殿の滝」がありました。

沢には降りられないので、道から撮った写真がこれ。

落城時に御主殿にいた北条方の婦女子や武将らが滝の上流で自刃し、次々と身を投じたと言われているそうです。

また戦によって城山川の水が三日三晩血に染まり、麓の村では、この城山川の水で米を炊けば赤く米が染まるほどであったと伝えられるそう。

これが起因して先祖供養にあずきの汁で米を炊いた「あかまんま」(即ち赤飯)を炊いて供養をする風習が現在でも続いています。

尚、赤飯供養はそれほど珍しいものではなく、北条氏の拠点である神奈川県の石上神社例祭では供物に赤飯を用いたり、他にも静岡県の蓮華寺など赤飯供養の風習は日本各地で続いているみたいです。

御主殿の滝の林道側には、高さ3m、幅10m程の小山が残っていて、元々は御主殿方向に繋がった土塁であったみたいです。

さて、進みますね。

ここから単調な林道ハイクです。

しばらく行くと道は細くなります。

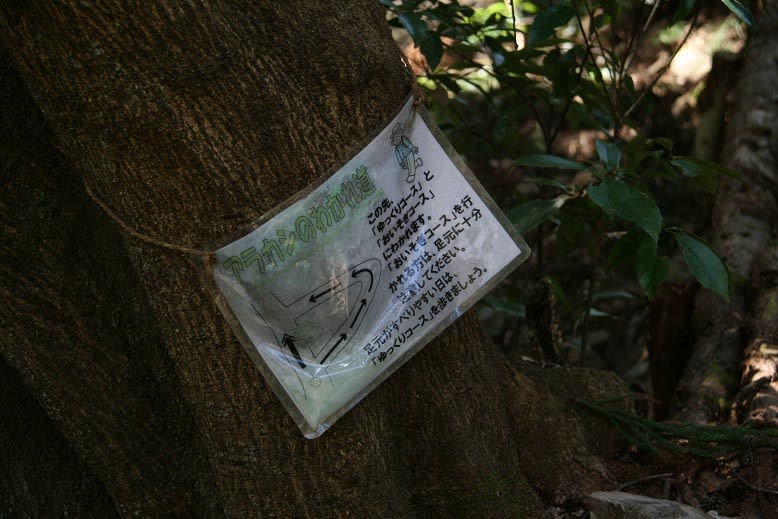

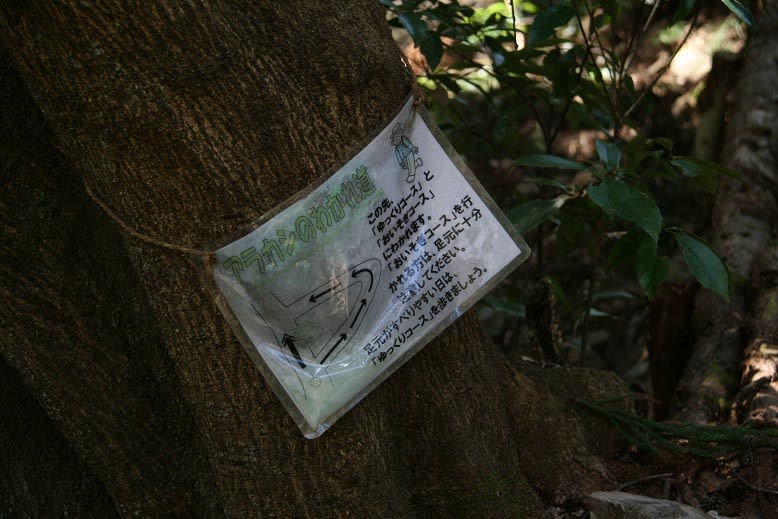

実は立入禁止みたいな張り紙(?)がありました。

入ってはいけないのかとも思ったのですが、先に進まないことには話にならないので。

すぐに道標がありました。

やっぱりルートに設定されているんじゃん!?

しばらく登りが続きます。

あの林道が嘘のような歩きにくい道もありました。

ハシゴの残骸がありました。

ロープが張ってあったので、それをたぐって登ったりもします。

ここが危険だったのかな?

ま、今更引き返せないし。

さらに進むと、ここで道が丁字路になります。

道標には右が富士見台だと書いてあるので、当然右に。

かなり傾斜がきつい上りです。

頑張って登ったら、ここは「熊笹山」だそうです。

一応のピークになるのかな?

今度は下がりそうなので、膝をかばいながら降りていきましょう。

降りたと思ったらまた登りみたい。

高低差がけっこうあるから、いつもより疲れるコースです。

やがて分岐が。

左に行けば木下沢林道へ降りていくそうです。

今日はここから降りることになっているみたい。

でも、せっかくなので、富士見台へいってみましょう。

道の先を登るとベンチがありました。

ここが富士見台。

天気が良ければ富士山が見えるんだろうけど、ちょうど私たちが着いた途端、雲に隠れちゃって見えなくなりました。

あーあ・・・。

ま、ベンチがあるので昼食にしましょう。

買ってきたオニギリを堪能して。

昼食タイムのあいだ、期待して待っていたけど、とうとう富士山には会えずでした。

しかたない、帰路に着きましょうね。

先ほどの分岐まで戻って、木下沢林道へ下りていきます。

ここまで登ってきたんだし、降りるのは当然なんだけど、これがまた傾斜が急で。

おまけに砂利がひいてあるので、滑る滑る。

生きた心地がしない道をなんとかクリアーです。

が、その先に待っていたのは沢下り。

水はほとんどなかったので、大変なのは大小の岩。

まったく歩きにくいったら。

それに、最後には急な下りが。

ロープを伝わないと降りられない・・・。

ホントに今までにない過酷なルートです。

なんとか無事に降りることができましたが、もうこんな怖い思いはしたくないなぁ。

さて、やっと「ボランティア広場」というところに着きました。

東屋があって、お弁当が広げられる場所。

今日は先客がワンサカいたので、私たちは素通りでしたが。

誰もいなければここで一休みしたかったなぁ。

で、もう少し降りていくと、やっと林道が見えてきました。

なんか女坂と男坂があるみたい。

どちらでもいいや。

あんな怖い坂に比べたら、男坂なんてのでも屁の河童です。

さて、林道に降り立ちました。

左右に続くのは木下沢林道。

左がバス停だそうなので。

もう下界に降りてきた感じになりました。

車も停っているし。

梅林があって、梅がまだきれいでしたよ。

正面に見えるのは中央自動車道だそうです。

くぐると今度は中央線の線路が。

電車は撮れなかったけど、一応パチリ。

さらに降りていくと旧甲州街道になります。

左右どちらにもバス停はあるそうなので、今日は案内資料に従って左に。

角には土筆がありました。

狭い道をとぼとぼ歩くと5~6分でバス停に着きました。

「日影(ひかげ)」バス停というのだそうです。

ここから高尾駅までバスに乗って帰ります。

1時間に1本くらいの間隔で運行されているようなのですが、今日はハイカーが多いせいか、臨時便も沢山でているようでした。

私たちが乗ったバスは乗車率150%くらい。

天気もいいし桜も梅もきれいだし。

最近の山歩き流行りも手伝ってか、高尾周辺は大変な混みようみたい。

高尾駅から八王子駅へ。

横浜線に乗ったら座れたので、みんなで1時間は船をこいで。

いやぁ、いつもよりも運動量があったし、精神的にも疲れ果てました。

帰ったらストレッチを念入りにして、それから風呂かな。

サッパリしたらまずはビール。

カロリーオフの金麦で、今日の反省会といきましょう!

お疲れ様でしたー!

こんどこそ天気は大丈夫ということで。

なんたって先週は大変な嵐の中を歩く羽目になっちゃったから。

今日は小春日和。

歩くと暑いくらいになるんでしょうか・・・?

さて、どこへ行こうかなと。

考えたあげく、たまには高尾方面に行ってみようかということになりました。

今日はツレが2人も。

計3人で移動です。

京浜東北線で東神奈川まで出て横浜線に乗り換えます。

「横浜線」という響き、懐かしいなぁ。

母の実家へ行くのに八王子駅廻りで行くと横浜線を利用することに。

もう子供の頃の話だけど、この線も単線だったような。

「原町田駅」がいつのまにか「町田駅」になってたり「古淵駅」「八王子みなみ野駅」なんってのもできちゃって。

東神奈川駅から1時間で八王子駅へ。

昔はもっと時間がかかったような気がしたけど、どうだったかなぁ?

で、八王子駅から中央線で「高尾駅」へ。

高尾山および真言宗の名刹「高尾山薬王院有喜寺」から「高尾」と名付けられたのが由来だそうで、国鉄開業時の駅名「浅川」は開業当時の所在地である東京府南多摩郡浅川村に由来するそうです。

同村は1927年に町制施行後、1959年に八王子市に編入されたとか。

駅名も1961年に現在の高尾駅に改称されたそうです。

駅では登山客がどっさりでした。

トイレも混んでたし、なによりバスターミナルでは長蛇の列。

私たちはバスで4~5分程度のバス停で降りることになっていたので、ここはまたタクシーを利用することにしました。

だって、バスだといつ乗れるかわからないほど混んでいたんですよー。

降りたところは「霊園前」というバス停。

ここから歩き始めます。

すぐ近くにこれから向かう周辺地図がでていたのでパチリ。

八王子城址へと進路を取ります。

まずはすぐ先の八王子城跡入口交差点を左に入って行きましょう。

車道だけど交通量はあまりないのでゆったりと歩けます。

沿道にはお寺や石屋さんがいくつもありました。

そーかぁ、八王子霊園があるしね。

「八王子城跡案内図」っていうのがいくつかあって、これからの工程、ワクワクしてきました。

案内板も。

まずは「北条氏照墓」へ。

道標があるので、安心です。

ここを右に行けばいいみたい。

石畳の道を数分歩くと未舗装路になりました。

そこから階段を上がっていくと「北条氏照墓」になるようです。

ここらへんはやたらに入れないみたい。

直進は進入禁止だそうなので、素直に階段を上がって行きましょう。

北条 氏照(ほうじょう うじてる)は、戦国時代の武将。

北条氏康の3男で北条氏政の弟です。

生年を天文10年(1541年)、天文11年(1542年)とする異説もあるみたい。

宗家の虎に呼応し、「如意成就」と刻まれた龍の印章を使用したそうです。

さて、またもとの道に戻りましょう。

今度は城址管理棟を目指します。

民家はあるものの、行き交う車はあまりなくて、それにいい天気なもので、のんびりと歩いていきました。

やがて管理棟に。

ここではボランティアの方たちが城址について色々と解説をしてくれます。

お望みなら案内までしてくれるということでした。

管理棟のちょっと上の広場には城址周辺のジオラマがありました。

かなりな規模のジオラマ。

これで今日のルートを確認できます。

八王子城は標高445m(比高約240m)の深沢山(現在の城山)に築城されており、典型的な中世山城です。

縄張りは、北浅川・南浅川に囲まれた東西約3km・南北約2~3kmの広大な範囲に及び、山の尾根や谷など複雑な地形を利用し、いくつかの地区に分けられていたそうです。

地区は、山頂に置かれた本丸、松木・小宮曲輪など何段もの曲輪を配置した要害地区、城山川沿いの山腹に御主殿と呼ぶ館を構えてその東側にアシダ曲輪で防衛している居館地区、城山川に沿った麓に城下町を形成した根小屋地区、などで構成されていました。

周辺にはいくつもの砦を配し、それらを結ぶ連絡道の要所には、深い堀切や竪堀、兵舎を建てるための曲輪などが造成されていました。

特に、居館地区の南側尾根にある太鼓曲輪は、5つの深い堀切で区切られ、南側を石垣で固めるなど、容易に尾根を越えられない構造となっていたみたいです。

城全体が余りに広大であったため、落城時には未完成であったと言う説もあるそうです。

城下町には、武家屋敷のある中宿、刀剣鍛冶職人の居住区である鍛冶屋村に加え、滝山城下から移転した商業地区の八日市・横山・八幡三宿があったそうです。

なお、八王子市文化財課が管理する現在の「八王子城跡」としての範囲には、太鼓曲輪尾根の南斜面を含む南部のエリアなどが含まれておらず、各所に霊園や私有地も入り組んでいるため、史跡としては実際よりかなり狭い範囲に限定されているみたいです。

さて、富士見台を目指しましょう。

管理棟から城主氏照の館のあった「御主殿跡」などの「居館地区」方面へ。

階段を下がっていくとダート路に降り立ちます。

「御主殿跡」へと続きます。

この道は城山林道というそうです。

そばには城山川が流れています。

夏には沢遊びも面白いかもしれません。

城山林道を右手に登っていきます。

すぐ橋があるので、渡りましょう。

古道というそうです。

「大手の門跡」がありました。

当時御主殿へ入る道として使われていたそうです。

門の礎石や敷石が1988年の確認調査で発掘されたましたが、保存のために埋め戻されています。

御主殿跡に向いましょう。

段差のある階段をエッチラ登って行きます。

見えてきました、門。

「冠木門(かぶきもん)」と云って、当時の門をイメージして造られたものだそうです。

広場になっているのが御主殿跡。

不埒にもここにマンションを立てたなら立派な建物になるとかなんとか議論しちゃいまして。

名前はそう、「キャッスル八王子城址」とかね。

落城後は徳川氏の直轄領、明治以降は国有林であったため、落城当時のままの状態で保存されていました。

発掘調査の結果、礎石を沢山つかった建物の跡や水路の跡、多数の遺物が出土したそうです。

なお礎石は土砂で被われ表面は芝生となっているが、今でも当時のまま残っているとか。

この先は前方左手に城山林道へ降りる道があります。

降りたところには「御主殿の滝」がありました。

沢には降りられないので、道から撮った写真がこれ。

落城時に御主殿にいた北条方の婦女子や武将らが滝の上流で自刃し、次々と身を投じたと言われているそうです。

また戦によって城山川の水が三日三晩血に染まり、麓の村では、この城山川の水で米を炊けば赤く米が染まるほどであったと伝えられるそう。

これが起因して先祖供養にあずきの汁で米を炊いた「あかまんま」(即ち赤飯)を炊いて供養をする風習が現在でも続いています。

尚、赤飯供養はそれほど珍しいものではなく、北条氏の拠点である神奈川県の石上神社例祭では供物に赤飯を用いたり、他にも静岡県の蓮華寺など赤飯供養の風習は日本各地で続いているみたいです。

御主殿の滝の林道側には、高さ3m、幅10m程の小山が残っていて、元々は御主殿方向に繋がった土塁であったみたいです。

さて、進みますね。

ここから単調な林道ハイクです。

しばらく行くと道は細くなります。

実は立入禁止みたいな張り紙(?)がありました。

入ってはいけないのかとも思ったのですが、先に進まないことには話にならないので。

すぐに道標がありました。

やっぱりルートに設定されているんじゃん!?

しばらく登りが続きます。

あの林道が嘘のような歩きにくい道もありました。

ハシゴの残骸がありました。

ロープが張ってあったので、それをたぐって登ったりもします。

ここが危険だったのかな?

ま、今更引き返せないし。

さらに進むと、ここで道が丁字路になります。

道標には右が富士見台だと書いてあるので、当然右に。

かなり傾斜がきつい上りです。

頑張って登ったら、ここは「熊笹山」だそうです。

一応のピークになるのかな?

今度は下がりそうなので、膝をかばいながら降りていきましょう。

降りたと思ったらまた登りみたい。

高低差がけっこうあるから、いつもより疲れるコースです。

やがて分岐が。

左に行けば木下沢林道へ降りていくそうです。

今日はここから降りることになっているみたい。

でも、せっかくなので、富士見台へいってみましょう。

道の先を登るとベンチがありました。

ここが富士見台。

天気が良ければ富士山が見えるんだろうけど、ちょうど私たちが着いた途端、雲に隠れちゃって見えなくなりました。

あーあ・・・。

ま、ベンチがあるので昼食にしましょう。

買ってきたオニギリを堪能して。

昼食タイムのあいだ、期待して待っていたけど、とうとう富士山には会えずでした。

しかたない、帰路に着きましょうね。

先ほどの分岐まで戻って、木下沢林道へ下りていきます。

ここまで登ってきたんだし、降りるのは当然なんだけど、これがまた傾斜が急で。

おまけに砂利がひいてあるので、滑る滑る。

生きた心地がしない道をなんとかクリアーです。

が、その先に待っていたのは沢下り。

水はほとんどなかったので、大変なのは大小の岩。

まったく歩きにくいったら。

それに、最後には急な下りが。

ロープを伝わないと降りられない・・・。

ホントに今までにない過酷なルートです。

なんとか無事に降りることができましたが、もうこんな怖い思いはしたくないなぁ。

さて、やっと「ボランティア広場」というところに着きました。

東屋があって、お弁当が広げられる場所。

今日は先客がワンサカいたので、私たちは素通りでしたが。

誰もいなければここで一休みしたかったなぁ。

で、もう少し降りていくと、やっと林道が見えてきました。

なんか女坂と男坂があるみたい。

どちらでもいいや。

あんな怖い坂に比べたら、男坂なんてのでも屁の河童です。

さて、林道に降り立ちました。

左右に続くのは木下沢林道。

左がバス停だそうなので。

もう下界に降りてきた感じになりました。

車も停っているし。

梅林があって、梅がまだきれいでしたよ。

正面に見えるのは中央自動車道だそうです。

くぐると今度は中央線の線路が。

電車は撮れなかったけど、一応パチリ。

さらに降りていくと旧甲州街道になります。

左右どちらにもバス停はあるそうなので、今日は案内資料に従って左に。

角には土筆がありました。

狭い道をとぼとぼ歩くと5~6分でバス停に着きました。

「日影(ひかげ)」バス停というのだそうです。

ここから高尾駅までバスに乗って帰ります。

1時間に1本くらいの間隔で運行されているようなのですが、今日はハイカーが多いせいか、臨時便も沢山でているようでした。

私たちが乗ったバスは乗車率150%くらい。

天気もいいし桜も梅もきれいだし。

最近の山歩き流行りも手伝ってか、高尾周辺は大変な混みようみたい。

高尾駅から八王子駅へ。

横浜線に乗ったら座れたので、みんなで1時間は船をこいで。

いやぁ、いつもよりも運動量があったし、精神的にも疲れ果てました。

帰ったらストレッチを念入りにして、それから風呂かな。

サッパリしたらまずはビール。

カロリーオフの金麦で、今日の反省会といきましょう!

お疲れ様でしたー!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます