ネタがなくならないってすばらしい。今回は政府統計の総合窓口からダウンロードできる国勢調査(小地域)のデータだ。

「政府統計の総合窓口(e-Stat)」のホームページでは、いろんな統計情報を閲覧することができる。HP上で地図化できたりもするのだが、今回はデータをダウンロードする方を説明する。

政府統計の総合窓口

http://www.e-stat.go.jp/

このホームページから「地図でみる統計(統計GIS)」のリンクをクリックする。さらに「データダウンロード」をクリックする。

すると、ダウンロードしたいデータを選ぶ画面が表示される。今回は「平成17年国勢調査(小地域)」というのをクリックする。そうすると右側に、ダウンロードできるデータがリストアップされる。

例えば「年齢別(5歳階級、4区分)、男女別人口」のチェックボックスをオンにして「次へ」をクリックする。

すると今度はダウンロードするデータの示す地域を選択する画面になる。例えば都道府県から「東京都」を選択し、市区町村から「文京区」をクリックしておいて、「検索」ボタンをクリックする。

すると、ウインドウの右側の「Step4:データダウンロード」のところに統計データと境界データ(シェープファイルとか)が出現する。

あとは、この統計データとシェープファイルをダウンロードすればOKである。「文京区(○○)」というリンクをクリックするとダウンロードが始まる。

ここでブラウザを閉じる前に、「定義書」をクリックして確認しておくことをオススメする。特に統計データの方は、フィールド名の読解が困難なので、必ず定義書で確認しなくてはならないのだ。例えば、65歳以上の人口を地図化するのなら、「T000051019」というフィールドを使うことになる。定義書はPDFなので、一緒にダウンロードしておくと安心だ。

さて、ダウンロードした統計データと境界データ(ZIPファイル)を展開したら、ArcMapに追加する。

で、シェープファイルと統計データを結合する。それぞれのテーブルを開くと、シェープファイルの方の「MOJI」というフィールドと統計データの「NAME」に共通の地名が入力ことがわかる(本当はKEY_CODEフィールドを使いたいのだけれど、数値型と文字型なもので、このまんまでは結合できなかった。。。無念)

結合の処理を開始するには、シェープファイルの方(今回の例では「h17ka13105」レイヤ)のレイヤ名上を右クリックして、「属性の結合とリレート>結合」を選択する。(統計データの方から結合ウインドウを立ち上げても地図化できないので注意!)

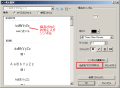

で、「結合」ウィンドウで、以下を指定する。

1.結合に利用する値を持つフィールド:「MOJI」

2.結合対象レイヤまたはテーブル:「tblT00051C13105.txt」

3.結合のマッチングに利用するフィールド:「NAME」

で「OK」をポチッと。

地図の見た目には変化がないけれど、この操作でシェープファイルの属性テーブルの右側(後ろ?)に統計データががちゃんことくっつく。なんなら属性テーブルを開いて確認して。

先ほど定義書で確認した65歳以上人口のフィールドを使って、数値分類>比例シンボルで地図化してみると。。。

以下のような地図ができあがる。

さすがに大学のある一角(一番右側というか東側の下から2番目の段にある小さな○のところ)は、65歳以上の人口が少ない。ここは全体の人口自体少ないのかもしれないが。。。

そうそう。今ダウンロードしたシェープファイルには結合をしなくても人口と世帯数が入っている。例えば、人口で65歳以上人口を割る(正規化する)と以下のような地図ができる。正規化の方法は、前回のブログを見てね。

大まかに言って区の東側で65歳以上人口の割合が高く、西側では低い傾向があるようだ。ちなみにこの図では赤いところはだいたい0.21(21%)~0.26(26%)であることを示す。だいたい5人とか4人に1人は65歳以上という町であることがわかる。

全国津々浦々のデータが公開されているようなので、自分の住んでいる地域とか、実家のある地域とか、確認するとおもしろいかもしれない。H12年の国勢調査、小地域のデータもダウンロードできるので、比較してもよいかも。

あーでも時系列で比較するならメッシュの方が。。。でもメッシュの統計情報は男女別人口と世帯数だけみたいだ。。。と思うところはいろいろあるが、とりあえず今回はこれにて。