じゃあ今回はささっと町丁目毎の平均傾斜角度の集計を。

まず集計の前に、集計対象である傾斜角度を計算する。えーっとArcToolboxのSpatial Analyst>サーフェス>傾斜角(Slope)で、DEMから傾斜角が計算できる。

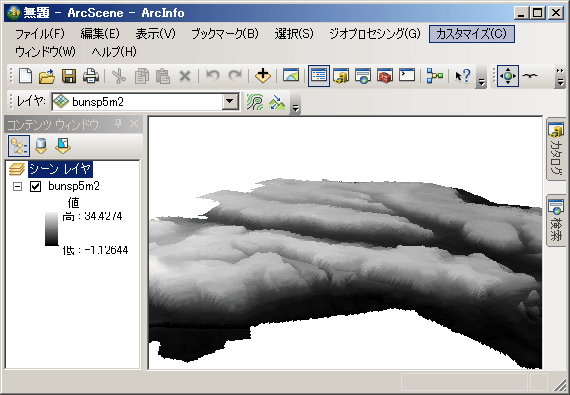

入力ラスタはDEM(先週からの例だと、bunsp5m2)、出力ラスタ名はまぁ適切に(数字で始めない、半角8文字以下、特殊文字を使わない方がベター)、あとはデフォルトのままOKをクリックする。

そうすると以下のようなグリッドが出力される。

傾斜の緩いところは薄い色で、きつくなるに従って濃い茶色になるよう表示されている。谷筋は結構傾斜がきついことがわかる。確かに後楽園の方から大学まで歩くと、道によっては急な坂を上ることになるからなぁ。

で、前回と同じよう町丁目でゾーンデータにして、ゾーン統計をテーブルに出力(Zonal Statistics as Table)を実行して、出力されたテーブルを町丁目界のデータに結合する。で、表示してみると以下のような感じ。

平均の傾斜角が緩い町丁目は薄い色で、急になるに従って濃い色で表示されている。

念のため、人口密度の方も再掲してみる。

人口密度が低いと青くて、人口密度が高くなるに従って黄色を経て、赤くなる、という配色である。

一番平均傾斜角が急なところは人口密度が確かに低いといえなくもないかもしれない。先週から、いえなくもない、ばっかりだな。

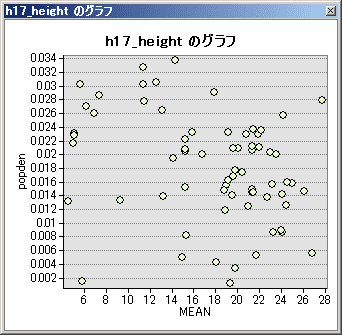

人口密度と平均傾斜角の散布図は以下のようになる。

縦軸が人口密度、横軸が平均傾斜角度である。一つ傾斜角が10付近に、人口密度0.004の外れ値があるが、これは関口二丁目という町丁目である。これも地図を見てみると椿山荘があるあたりである。かなり広大な敷地だったと記憶しているので、傾斜角度が大きいから人口が少ないというよりは、大型の施設があるから人口が少ないのかもしれない。

それを除くとまぁ、団子かなぁ。。。地形の影響で傾斜がきついところには確かに人が住みにくいのかもしれない部分と、大型の施設があって人口が少ないところ、などなど、人口(密度)を決定する要因は当然ながらいくつかあって、単相関でははっきりとは現れにくいのかなと思う。

そもそも、町丁目毎に標高とか傾斜角度とか集計するってどうなのよ(ノリつっこみ気味)。町丁目っていう人工的なくくりと高さとか傾斜角度とかってほんとに関係あるわけ?

あ、でも、それを確認するためにやったってことで。ついでに、ポリゴンでグリッドを集計する方法を確認したってことで。

さぁ、これで、今度こそ、今年の記事はおしまい。

いろいろあった一年だったけど、みなさま。よいお年を。

アイコンで、シェープファイルを追加する。えーっとシェープファイル名はh17ka13105.shpだったかな。

アイコンで、シェープファイルを追加する。えーっとシェープファイル名はh17ka13105.shpだったかな。

アイコンをクリックし、鳥瞰図上を上下左右にドラッグすると、地面がドラッグに従ってくるくる回る。

アイコンをクリックし、鳥瞰図上を上下左右にドラッグすると、地面がドラッグに従ってくるくる回る。